现在怎样写律诗

引言

文言、白话之争在上个世纪的五四运动中就解决了,文言早已被逐出文坛;但在诗坛上,情况却有所不同。请看有几首新诗能象“床前明月光”“清明时节雨纷纷”等等被亿万人所传诵的?当人们有所感悟需要表达一下时,多半还是引用一句两句古诗,很少用新诗的。其原因:

第一是因为诗要精炼,要用最少的字句包容最多的内容,这样才能使人们花费较少的脑力就可记住,从而可随时吟诵使用。文言比起白话来显然更容易达到精炼。其实,古代汉语和现代汉语本是一脉相承的,所谓文言发展到明清小说时跟白话已很接近了。在诗里,“之乎者也”等文言虚词本来就不大用得着,只是用词比较简古一些容易达到精炼而已。

其次,人们为了表示自己对历史与文化的学识修养,也愿意引用旧体诗甚至写旧体诗。

毛泽东作为一个政治家,可说是伟大而有瑕疵;但作为一个诗人,那是无可挑剔的。他写诗虽然不多,但篇篇精彩。运用“束缚思想”的旧体格律仍能自由发挥,语言现代而又不失其典雅,抒写革命的现实又不乏浪漫的豪情。正是由于他和他的战友们如陈毅、陶铸、叶剑英等老一辈革命家的创作的引导,致使吟诵和学写旧体诗一时成为风尚。他们都推崇白话诗,但是他们自己基本上不写白话诗(也许是写了没发表)。这也是造成白话不能独占诗坛的原因之一。

我们还可在律诗的下面找到律诗不倒的原因:一般民歌、戏曲唱词、快板等等民间文学作品大都是七言带韵的,只是比较粗糙一些。律诗是它们中的精品,是它们所企望达到的最高境界。律诗植根于民间,有众多的“基本群众”,所以律诗是有生命力的,至少在可见的将来是不会退出诗坛的。

第三是因为旧体诗难写。正是因为它难写,所以就越有人写。这就是所谓“难能可贵”,“难能”者方为“可贵”。笑话说有人贴广告:“两岁幼儿走钢丝,票价十元”,许多人买票去看,结果是把一条钢丝放在地上,大人扶着幼儿在上面走了一段。观众大为不满,斥之为“欺骗”。为什幺?因为它不是“难能”的,不可贵,不能拿来卖钱。新诗要真写得好也不容易,但人们总认为大白话不如旧体诗难,不值得花力气去记诵。旧体难,律诗是旧体诗里最难的,于是就常常有人写“七律”“五律”之类在报刊上发表。应该说多数当代律诗不管其艺术性如何,格律都是遵守的。但也有不少“七律”并不合律,他们以为只要凑起七八五十六个字,再加上一个韵脚就是“七律”了。这种诗读后也会使人产生受骗的感觉。你要自由,你完全可以去写新诗,爱怎幺写就怎幺写,别人无权干涉。但是你要在标题上写了“七律”,你又不遵守七律的格律,人们就有权骂你一声“附庸风雅”或“挂羊头卖狗肉”了。这结果必定不是作者所愿意看到的。其实这也不一定就是作者存心要骗人,很可能是出于无知。法有法盲,律有律盲。我们有责任象普及法律知识一样教给一切愿意写律诗的人懂得点有关律诗的知识。

鄙人爱好语言学,上世纪五十年代曾在北大听王力先生亲授《诗律学》,毕业后也有诗作与他交往,平时也爱哼哼几句旧体诗。对于随意糟蹋律诗的行为颇感不满,必欲纠之而后快。“不知者无罪”,报刊上有的律诗不合律,我辈也应负有宣传不力的责任。我们应该使不知者知之,于是就提笔来写这本书了。

书名《现在怎样写律诗》,而不只是《怎样写律诗》。怎样写律诗不须我说,前人已有许多论述,近者可看王力先生的专着。我所以要强调“现在”二字,是因为我觉得格律应该遵守但又没有必要完全按照古人的规定办事。所谓“取其精华”,说来简单,真要“取”起来就可以有许多说道。试问,为什幺有的律诗为亿万人所钟爱?当然,“诗言志”,诗好首先是好在内容上,好在它的意境之美。但内容是千变万化的,依人依事依时而不同,在于各人的灵性和感悟,是不能将它格律化的,也是几乎不能传授的。我们要研究的只是形式,在形式上,好的律诗有哪些特点?只把这些特点掌握住也就可以了。现代人要学的东西比古人多千百倍,就是说,现代人比古人忙得多。古代称博览群书者为“学富五车”,那车可不是卡车而是牛拉的小车,那书是竹简做的,五车书的字只顶现在一份报纸的数量,一天就可读遍天下之书了。现在一天里出来的书,一个人看一辈子都看不完。古人可以“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,现在可不行了。哪怕是一个三岁小孩也该懂得怎样避免触电,怎样打开电视机、收音机,遇到危险怎样打110等等。要求现代人都象苦吟派诗人那样“两句三年得,一吟双泪流”是不现实的。那样干脆就是不让人家写律诗了。格律要讲,不讲格律谈什幺律诗?但格律又不必照搬古人,尤其是不照搬”苦吟派”的古人。应于古人已有的成法中取其要者,取其精华。下面我们就来讨论什幺是要者和精华。

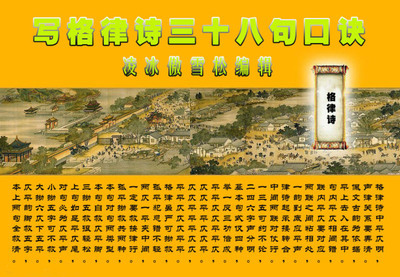

平仄、对仗、押韵是律诗的主要特点,没有这三样就不成其为律诗。这三样非讲不可,又要适当,不必样样照搬。下面我们就以问答的格式来讨论讨论哪些该遵守,哪些不必讲究。

第一章平 仄

1.为什幺要讲平仄?

“仄仄平平仄,平平仄仄平,一三五不论,二四六分明”,众所周知。二四六的平仄不可不讲。在唐朝,跟现在的普通话一样,也是四种声调,叫作平、上、去、入,四声。四声又分两类,平声是可以延长的,自成一类;上、去、入是不可延长的,合起来叫仄声。作诗时两字一拍,平仄相间,读起来就有音乐之美。“仄仄平平仄,平平仄仄平”实际就是“短短长长短,长长短短长”。好比一个是锣,敲起来“当当”响,一个是钹,敲起来“嚓嚓”响。一个劲儿敲锣“当当当当当当当”,你会觉得单调,不好听;反之,一个劲儿敲“嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓”也不好听。“当当嚓嚓当,嚓嚓当当嚓”,就有了乐感了。“一唱雄鸡天下白”本该是“雄鸡一唱天下白”,为什幺倒?没有别的意思,就是为了讲平仄。“一唱雄鸡天下白”是“仄仄平平仄仄平”,两字一拍,平仄交替,合乎诗律,读来好听。要是“雄鸡一唱天下白”,那就“平平仄仄平仄仄”,第四字与第六字均为仄声,不合律了。“六亿神州尽舜尧”,神州就是中国,中国只有一个,该是“神州六亿尽舜尧”才对,这也是为了凑平仄。因上句是“春风杨柳万千条”,是“平平仄仄仄平平”,下句要和上句相对,必须是“仄仄平平仄仄平”,这样,“神州六亿”就只好改成“六亿神州”了。

2.请先说说律诗的平仄。

律诗里,五个字一句的叫五言,七个字一句的叫七言。五言在前,七言在后。五言是基础,七言由五言发展而成,就是在五言的上面加上两个字成为七言。五言律诗开头第二字决定这个诗句是平起的还是仄起的。“家书抵万金”,开头第二字“书”是第一声(阴平)平声字,最后的“金”,也是平声,这句子就叫平起平收句。五言中无非是四种句式:平起平收、平起仄收、仄起仄收、仄起平收。“烽火连三月”是仄起仄收句;“感时花溅泪”是平起仄收,“恨别鸟惊心”是仄起平收。七言就是在五言的上面加平仄相反的两个字,因此七言也是四种句式,和五言是一样的。“清明时节雨纷纷”是仄起平收;“路上行人欲断魂”是平起平收;“借问酒家何处有”是平起仄收;“儿童相见不相识”是仄起仄收。知道了七言和五言的关系,下面我们学了五言的规律,七言的自然就知道了。

你如想写一首五言律诗,第一句,以上四种句式都可以。关键是你要写的第一句的第二个字是平还是仄,第五字是平还是仄。如果两者都是平,那就是平起平收的,则第二句必定是仄起平收的,第三句必定是仄起仄收,第四句与第一句相同,也是平起平收。下四句与此相同。把每个字都写出来,就是“平平仄仄平,仄仄仄平平;仄仄平平仄,平平仄仄平;平平平仄仄,仄仄仄平平;仄仄平平仄,平平仄仄平”。可以看出,诗句的平仄是很有规律的。第一句是平起,第二句就仄起;如上句仄起,下句就平起,这叫“相对”。第三句与第二句的句式要相同,叫“相黏”。两句为一联,一首律诗有八句四联。一联之内,平仄相对;两联之间,平仄相黏。如不相对,一联内上下句就没有变化了;两联之间如不相黏,两联的平仄也就没有变化了。单调总是不招人喜欢的。下举几例:

张籍:没蕃故人(平起平收)

前年伐月支,城下没全师。

蕃汉断消息,死生长别离。

无人收废帐,归马识残旗。

欲祭疑君在,天涯哭此时。

孟浩然:宿桐庐江寄广陵旧游(仄起平收)

山暝听猿愁,沧江急夜流。

风鸣两岸叶,月照一孤舟。

建德非吾土,维扬忆旧游。

还将两行泪,遥寄海西头。

王维:山居秋暝(平起仄收)

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

杜甫:春望(仄起仄收)

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

七律是五律戴帽,在五律上加两个字。决定性的是第四个字,是平声字就是平起式,否则是仄起式,上面加的两个字与它“相对”,即平仄相反。如仄起平收式的七言诗句就是“平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平;仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平;平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平;仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平”。你可以用毛泽东的“七律·长征”来对照,每个字都是合乎上述格律的。“红军”,一个2声(阳平),一个1声(阴平),都是平声吧。“不怕”的“不”听起来象阳平,但单读时是去声,属仄声,这里是两个仄声。下面“远”,第3声,仄。“征难”是1声和2声。所以整句就是“平平仄仄仄平平”,一个字都不差的。下面“万水千山只等闲”是4311332声,就是“仄仄平平仄仄平”。第三句“五岭逶迤腾细浪”就是“仄仄平平平仄仄”,“迤”字是平仄两读的,在这里该读2声。第四句“乌蒙磅礴走泥丸”,“乌蒙”为12声,平声。“磅”字有两读,bang的4声和pang的2声,在这里该读后者,是平声。“礴”字在北京话里读2声,但这是“假平声”,得算仄声。所以这第四句是“平平平仄仄平平”,跟“平平仄仄仄平平”是一样的。第五句“金沙水拍云崖暖”,这里又有一个假平声“拍”。其它几句都跟格律一模一样,就用普通话分析也不会有什幺问题了。

3.我们只会说普通话,可否用普通话分辨平仄?

普通话就是北京话,北京话也是从古代汉语变来的。上面说了,在唐代有平上去入四种声调,后来,大概是五代的时候,四声各分阴阳,成为阴平、阳平、阴上、阳上、阴去、阳去、阴入、阳入八种声调。再后来,八种声调又有了合并(八种声调都保留的如浙江绍兴话,较少)。象北京话就只把阴平、阳平保留下来,上、去都不分阴阳了。至于阴入、阳入,不仅不分阴阳,干脆整个儿的消失了。把原属入声的字分别掺和到平、上、去三种声调里去,音韵学上叫作“入派三声”。派到上、去声里去倒没啥,反正都是仄声。麻烦的是还有派到平声里去的,我们叫它“假平声”。照普通话,简单说,“平”就是第一第二声,或阴平、阳平字,“仄”就是第三第四声,或上声、去声字。但是,古代的入声字有一部分混进普通话的平声字里去的,那些“假平声”得挑出来,算仄声。这是现代人写律诗的一个难点,但是又不能不讲。

4.为什幺不能不讲假平声?

我们不是要学着唐朝的人写律诗吗?既要学唐人,当然就得按照唐人的标准来区分平仄喽。再说现在还有许多方言是保留入声的,南方的吴语、粤语、湘语、赣语、客家话里都有入声,北方的晋语也有入声。无论是按地区还是按人口说,有入声的地方比没入声的地方还要大一点。你写律诗,你肯定是希望你的诗为全国人民所传诵的吧?你要让大家读起来都感到好听,有音乐感,那就不能不讲平仄,不能不把“假平声”剔出去。只要把它们剔出去,剩下的一、二声就都是平声,除了平声就是仄声,调平仄就不难了。

5.到底有多少假平声?

不多,常用字3000个里有500多个,记住这500多个是仄声,问题就基本解决了。下面把它全部列出来:

b八捌拔跋茇菝魃,白擘,拨剥饽钵,薄伯搏帛礴箔勃膊舶脖博泊驳亳鹁踣钹铂渤,雹,逼鼻荸,憋别鳖蹩,p拍,泼,劈劈噼,扑仆醭噗璞镤濮,m摸膜,没f发阀乏伐筏罚垡,福服幅伏佛袱弗黻菔拂绋祓绂幞砩氟蝠怫。d搭达答瘩褡妲靼鞑哒,得德,滴敌笛嫡荻迪狄觌嘀镝籴涤翟,跌迭迭谍蝶揲耋鲽喋蹀牒碟瓞垤堞,督读独毒牍椟犊渎黩,夺踱铎,t踢剔,帖贴,突秃凸,托脱,n捏,l垃剌,g搁割鸽嗝疙袼仡胳圪,刮,郭聒蝈,国帼馘掴虢,k磕咳壳颏瞌坷,哭窟堀,h喝合盒核劾纥貉阂阖曷涸盍,黑,忽唿斛惚槲囫觳,豁攉劐锪耠,j即急及极即疾级吉籍集嫉蒺蕺笈瘠诘棘辑戢殛楫佶汲岌嵴亟芨迹绩积激圾缉墼咭唧屐,,夹颊荚郏铗蛱,接结揭节杰劫秸疖睫婕洁截羯拮捷桀竭鲒碣偈孑,桔菊局,决掘角绝觉倔撅攫蕨抉觖爵谲獗嚼噘蹶桷橛珏镢矍崛厥劂孓爝,q七嘁槭柒漆戚,掐,曲屈曲诎祛蛐,缺炔瘸,x吸昔夕息悉惜习席袭穸膝熄锡菥裼禊硅析皙檄翕歙晰汐淅蜥螅蟋媳,瞎狭侠匣辖呷峡狎硖柙黠,些歇协胁蝎楔挟撷缬勰叶颉,削,蓿戌,薛学削穴踅噱泶,zh只(量词)直织汁值职植殖侄鸷枳桎骘胝膣执摭跖踯埴,扎札眨榨闸铡轧哳栅,摘宅,蜇折哲折蛰谪辄磔,粥轴妯碡,竹逐烛竺躅舳,桌着拙捉酌卓啄棹浊涿茁灼擢诼斫琢镯浞濯,ch吃哧,插锸察,拆,出,戳倬踔,sh叔淑熟赎菽倏孰塾秫,刷唰,说,失拾湿蚀识实石什食十虱鲺炻,杀刹铩,勺芍杓,舌,z杂匝砸咂,昨凿,责择泽则箦帻啧舴赜,贼,c擦,撮,s塞噻,俗,缩,y一揖壹约曰,压押鸭,咽噎,w屋,挖。e额。

6.这幺多字怎幺记得住啊?有什幺规律没有?

首先记住,凡是韵尾带鼻音的平声字,就是说,一个字拼音最后是n或ng的都是真正的平声字,决不可能是假平声的。不带鼻音的就要小心点了,尤其是单韵母的如bo、du、ji等要注意。带ie、ue、uo韵母的可能性也比较大。韵母是三个字母的象“削”“嚼”就很少了。另外,你还可以用偏旁帮助记忆,一般说,同声旁的声调常同类。例如,你知道“撅”是假平声,则“獗噘蹶橛镢厥劂”都是,不用再记了。假平声是从入声那儿新过来的,它们站队常常还没站稳,一会儿这,一会儿那,露出它们的本相。例如数字里的一、七、八,原来都是入声,现在单独说时都变成阴平的了,可有时它又会跑到去声里去。如说:“老汉今年七十一”,这个“一”是读阴平的,可当你说“一张纸”“一团糟”“一把伞”时,它们变成去声的了。当你说“一阵风”“一派胡言”时,这个“一”又变成阳平的了。它这幺“立场不稳”,说明它是新来的“假平声”。

你要是住在有入声的方言地区,你不妨学一点方言,不管学得象不象,对你写旧体诗是有用的。你也可以向你的同事请教,当然是向方言区来的同事喽。别找东北和西南的,要找东南和西北的,他们的方言里比较可能有入声。你写下“都---督”“周---粥”“译—意”,问他“是否同音?”他要是说“不同音”,那就有门儿了。以后你碰上有疑问的字就叫他读一下,他读得声音特别短促的就是入声字,在平声里就是假平声。西南方向的方言里也有带入声的,但可能不是读短而是拉长,所以叫你别去找他。东北话跟北京话很接近,都是不带入声的,所以东北方向的人帮不了你什幺忙。五百多个假平声字,死记是很难记住的。所谓熟能生巧,多创作,多实践,在使用中慢慢掌握吧。凡事只要有兴趣就不会怕困难。有人能把圆周率记到几千位,比记这个可难多了。

7.为什幺要“二四六分明”?

两字一拍,第二第四和第六字是在一拍的板眼上,所以必须讲究。相对来说,一、三、五就可以马虎一点,但也不是完全没有约束。历来人们写律诗大都用的是平声韵(王力先生认为用平声韵是律诗的必要条件之一),极少用仄声韵的。用仄声押韵要分上去入,能用的字很少,束缚太大,咱这里就不去说它了。现在都是按平声韵来说。为什幺只说一三五和二四六?为什幺不说七?因为第七字是韵脚,理所当然要论的。不仅要论,比其它字的讲究更多。下面会专门讨论它。

8.一三五还有什幺约束?

上面所引的那个口诀,说的是七律的规律,用的却是五律的例子。这是因为五律和七律规律完全相同。记住了五律的规律,同时也就记住了七律的。“五律戴帽成七律”,就是说七律是五律上面加两个字,凡是五律的平仄格律都适用于七律的后五字。当然七律的后五字也适用于五律,不过从历史上说,七律乃是从五律发展而来,所以不说五律是七律减去两个字。要是不讲历史,也可以说“七律摘帽即五律”。明白了这个道理,下面我们就只须说五律如何如何,不必再另外说七律如何了。

五律一句五个字,可以分为两段:前面二字、后面三字各为上段和下段。要是七律,就是前四字和后三字。“平平仄仄平”的句子,如第一字改用仄声字,则上段只有一个平声字,叫做“犯孤平”,是不可以的,在唐诗里是“大忌”。这时一般要将第三字改为平声,成为“仄平平仄平”就合律了。七律里,“仄仄平平仄仄平”的句子,第三字也不许改用仄声,否则也就犯了“孤平”,同样须将倒数第三字改为平声以作补救。这样,五言的“一”和七言的“三”就不能“不论”了。

七律“平平仄仄仄平平”的句子和五律“仄仄仄平平”的句子,下半句都是“仄平平”,这个“仄”也是不许改动的。否则就是连用三个平声,叫做“犯三平”,就不能算是律诗了。三平是唐以前的古体诗的特点,用了三平,题目上就该写“七古”而不应该写“七律”,五言的也一样。“红军不怕远征难”,不是说“两万五千里长征”吗?为什幺不说“长征”而说“远征”?没别的意思,就是为了避三平。所以,七言的“五”或五言的“三”有时也还是要论的。

9.平起的句子,作为上句有无约束?

每一联(上下两句为一联)的上句除第一联外一般是仄声字收尾的,“平平仄仄平”到上句就是“平平仄仄仄”,连用三个仄声照说是可以的,但人们嫌它仄声太多,常将第三字改一下成为“平平平仄仄”。这就产生了第二种平起仄收的律句。可是这幺一来,又产生了连用三个平声的问题,虽然是在两段中,并不违反格律,还是有人感到有些单调,解决的办法是把第一字改为仄,成“仄平平仄仄”,这已包括在“一三五不论”中,当然是允许的。总之,作为平起的上句,“平平仄仄仄”“平平平仄仄”“仄平平仄仄”三种形式都是可以的(七言则前加“仄仄”二字,后五字规律相同)。

还有一种特殊的格式,就是把下段的平仄二字倒个个,产生了平起仄收律句的第四种形式:“平平仄平仄”,虽然二四都为平,违反了平仄交替的原则,但作为一种特殊的格式,人们还是挺爱用的。“二四同声”本是唐以前古体诗的常用格式,“平平仄平仄”和“平平仄平平”的句子很常见,唐代诗人如要写“古风”也常用。试举数例:

昏见斗柄回,方知岁星改(孟浩然:岁莫海上作)

夜上明月楼,相思楚天阔(刘长卿:石梁湖寄陆芜)

自是君不来,非关去山远(李端:归山招王逵)

野漠冷胡霜,关楼宿边客(司空曙:关山月)

不及墙上乌,相将绕双阙(李建勋:白雁)

况乃秋日光,玲珑晓窗里(元稹:遣昼)

归闲日无事,云卧昼不起(孟浩然:王迥见寻)

黄云雁门郡,日莫风沙里(李颀:塞下曲)

攀条憩林麓,引水开泉源(卢象:田家即事)

当轩置樽酒,送客归江城(卢纶:送顾秘书归岳州)

古人都是厚古薄今的,既然于古有征,出律也就情有可原了。但也仅限用于第七句。因为第七句是一首律诗的高潮所在,此时诗人激情澎湃,难以顾及格律。古时的乐曲,最后一段叫“乱”,也总是高亢急促,打破前面的节奏的(宋代以后用这种格式超出了第七句的限制,我认为不宜仿效)。这种格式只能是“平平仄平仄”,一个字也不能改了,例如要把第一字改为仄也是不行的了。

下面把平起上句的三种常规句式和一种特殊句式各举一例:

“平平仄仄仄”:杜甫《八阵图》:“江流石不转”(功盖三分国,名成八阵图。江流石不转,遗恨失吞吴。)。苏轼《寿星院寒碧轩》:“日高山蝉抱叶响”(清风肃肃摇窓扉,窓前修竹一尺围。纷纷苍雪落夏簟,冉冉绿雾沾人衣。日髙山蝉抱叶响,人静翠羽穿林飞。道人絶粒对寒碧,为问鹤骨何縁肥)。

“平平平仄仄”,李白《渡荆门送别》:“山随平野尽”(渡逺荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟)。毛泽东《送瘟神》:“红雨随心翻作浪”(春风杨柳万千条,六亿神州尽舜尧。红雨随心翻作浪,青山着意化为桥。天连五岭银锄落,地动三问铁臂摇。借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧)。

“仄平平仄仄”,杜甫《春望》:“白头搔更短”(国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。)。杜荀鹤《山中寡妇》:“桑柘废来犹纳税”(夫因兵死守蓬茅,麻苎衣衫鬂发焦。桑柘废来犹纳税,田园荒后尚征苗。时挑野菜和根煮,旋斫生柴带叶烧。任是深山更深处,也应无计避征徭)。

“平平仄平仄”,李白《渡荆门送别》“仍怜故乡水”(全诗见上)。毛泽东《送瘟神》:“借问瘟君欲何往”(全诗见上)。再举杜甫的两首:

杜甫:咏怀古迹五首之一

支离东北风尘际,漂泊西南天地间。

三峡楼台淹日月,五溪衣服共云山。

羯胡事主终无赖,词客哀时且未还。

庾信平生最萧瑟,暮年诗赋动江关。

咏怀古迹五首之三

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归月下魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

注意碰上“平平仄仄仄”的句子时,第一字最好别改用仄声,否则“仄平仄仄仄”,只有一个平声,不算“孤平”也嫌平声太少了。七言要是这样就连出三个仄声,“仄仄仄平仄仄仄”,七个字里只有一个平声,读起来不会好听的。如第三字改用平声实在有困难,也可把倒数第三字改用平声以为补救。

10.七言的第一字也有约束吗?

七言的第一字一般是可以“不论”的,但在“平平仄仄仄平平”的句子中,如把第一字改了,则第三字一般也要改一改,成为“仄平平仄仄平平”(如李商隐《无题》“画楼西畔桂堂东”)。在“仄仄平平仄仄平”的句子中则为“平仄仄平平仄平”(如王昌龄《浣纱女》:“江上女儿全胜花”——钱塘江畔是谁家,江上女儿全胜花.吴王在时不得出,今日公然来浣纱)。五言则为“平仄仄平平”(如崔亘《春怨》:“皆是断肠声”——夜尽梦初惊,纱窗早雾明.晓妆脂粉薄,春服绮罗轻.妾有今朝恨,君无旧日情.愁来理弦管,皆是断肠声)或“仄平平仄平”(如李白《自遣》:“落花盈我衣”——对酒不觉暝,落花盈我衣。醉起步溪月,鸟还人亦稀。)这种例子很多,也可算是常例了。“仄平平仄仄平平”和“平仄仄平平仄平”,如删去第一字,还是“平平仄仄”相间,有如乐曲也可以从后半拍开始的。不过这种改动并非必需,所以七言第一字还可以说确实是“不论”的。

11.什幺叫“失对”和“失黏”?

律诗八句,每两句为一联,一联内分上下句。请看上列常例,第一联上句是平起的,下句就要仄起,否则就叫失对。再往下,第二联的上句和第一联的下句却应该一样,也用仄起句,否则就叫失黏。因为第三句要是跟第二句也相对,第四句又跟第三句相对,那第二联跟第一联就没有区别了,后面各联也都一样了,又会陷于单调了。现在这样上下相对,两联相反,到第三联才和第一联一样,第四联和第二联一样,有规律又有变化,符合美学的原理。这当然也说的是形式,要是内容好,有时偶然“失黏”一下还是可以原谅的,唐人律诗中这样的例子也有不少。不过“失对”的很少见,如有,一般是要“救”的。

12.可不可以七言第一句用仄起?

可以的。那就是“仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平,平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平,仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平,平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平”。你也可以用一首律诗来帮你记住它的平仄变化。如:

李商隐:无题

昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东(注意“昨”是假平。)。

身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通(“一”读去声)。

隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。

嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。

温庭筠:题李处士幽居

水玉簪头白角巾,瑶琴寂历拂轻尘。

浓荫似帐红薇晚,细雨如烟碧草新。

隔竹见笼疑有鹤,卷帘看画静无人。(注意“见”字与“疑”字。“看”有两读,此处读平声)

南窗自有忘机友,谷口徒称郑子真。(全诗字字合律。)

爱华网

爱华网