(此博文改编自网易“流年似水”博客)

1:肖邦:“军队”波兰舞曲

A大调波兰舞曲《军队》(作品40之1)这首乐曲作于1838年,因《军队》而著名,这是由于曲中的第一、二两主题的旋律,具有极为豪放、勇敢的军队性格之故。全曲必须以严格的速度来演奏。事实上,这是肖邦所写的最华丽、最灿烂的波兰舞曲之一。

传统的波兰舞曲就是以风格雄浑、豪放而著称的,显示出波兰这个民族的尚武精神。在这首波兰舞曲中更是集中体现了这一点。欣赏这首波兰舞曲时,我们仿佛看到了古代波兰的勇士们,那强健的体魄、豁达的胸怀、深刻而动人的虔诚融为一体,闪烁着骑士精神。

乐曲的构成为“ABA”三段体:

第一段:A大调。在这一段中,作者充分运用了色彩性变调,生动地刻画出一群威武雄壮的波兰勇士,身着铠甲,腰佩战刀,雄赳赳地大步向前(片段1)。

第二段:从D大调至降B大调到C大调的频繁转调。本段之前有一个号角般宏亮的过门,紧接着出现的本段主题具有斩钉截铁般果断、刚毅的性格(片段2)。

第三段为第一段的严格再现。

有一位钢琴家评价道:"这首波兰舞曲是划分一个时代的分水岭。李斯特曾在他的所有演奏会中弹奏过此曲。乐曲正如标题所提示的,无比辉煌、壮丽,波兰的气质显得更加高贵。这一舞曲也多少具有一些戏剧性。它的每一个音、每一个节奏,都闪烁着生命与力的光辉。"

关于此曲有这样一段轶事:一天夜里,肖邦在屋中独自弹奏此曲。正沉思于乐念之中,他突然产生了幻觉,感觉到一群波兰武士及贵妇人的行列侵入他的房中。于是肖邦在惊慌之际,拔腿逃出房间,整夜不见回来。

波兰舞曲

2:拉赫玛尼诺夫:帕格尼尼主题狂想

拉赫玛尼诺夫(1873-1943),出生于俄罗斯一个贵族家庭,4岁开始弹钢琴,10岁进人彼得堡音乐学院,12岁到莫斯科音乐学院学习钢琴和作曲,18岁以优异成绩毕业并获得金质大奖。随后拉赫玛尼诺夫在世界各地的钢琴演奏会大获成功。作为莫斯科大剧院常任指挥,演出活动频繁而富有成果,由此而奠定了他的世界性声誉。拉赫玛尼诺夫的作品表现了一个忠实、诚挚的普通人的思想感情,听众极易理解和接受。他的音乐常常具有幻想性和悲剧性的特质。深刻的抒情性和戏剧性更使他的音乐十分动人并极富诗意,磅礴的力量、心旷神怡的静谧、宁静的冥想、飘然而至的美妙旋律、感人至深的震撼力,都使拉赫玛尼诺夫不愧为本世纪少有的天才和大师。

《帕格尼尼主题狂想曲》是以意大利著名的小提琴巨匠帕格尼尼的第24首小提琴随想曲的主题为基础,用变奏曲的形式写成。从演奏形式来看,此曲象是一部钢琴协奏曲。其艰深的技巧,史诗般的宏大场景则又把狂想曲的特征发挥到淋漓尽至。

这部作品结构丰富而又复杂,包括引子和24个变奏。引子简短而何力。第1变奏一反惯例在主题的呈示前先行出现,似乎是引子的组成部分,形成了一个稳定的节奏模式。接着,弦乐的第2变奏使主题有了跑动般的发展。第3变奏是乐队的快速跑动,而钢琴则在呼应着。第4变奏钢琴演奏变化了的主题,乐队成了陪衬。第5变奏乐队以一种新的、粗犷豪放的节奏型出现,钢琴上下盘旋飞舞非常富有效果。第6变奏速度明显放慢,木管乐器的动机带着一抹淡淡的忧思,钢琴也以一种新的形象伴随着。

第7变奏,作者引入了他所偏爱的、代表死亡的中世纪教会音调<<愤怒的日子>>。它由钢琴奏出,严肃而凶险。弦乐演奏的基本主题成为背景。低音提琴的拨弦好似脚步一般。第8变奏,钢琴的主题坚强而有力。第9变奏乐队的跳动好似死神之舞。第10变奏钢琴重现了《愤怒的日子》的阴暗形象。隆隆的鼓声阴森而恐怖。第7至第10变奏,作者谓之邪恶的力量在发展。”

第11变奏是一个过渡性片段,宁静中钢琴奏出自由的华彩句。第12变奏象一首典雅的小步舞曲,平和而流畅。木管的旋律好似夜幕下飘荡的歌声。第!3变奏力度突强,号召性的号角音调饱含着力量。第14变奏好象气势猛烈的暴风雨,撞过整个乐队。第15变奏则象一首钢琴的指法练习,诙谐而灵动。

第16变奏温柔而富幻想,优美的小提琴抒情旋律令人久久难以忘怀。第I7变奏似肖邦夜曲般充满浪漫的色彩。第18变奏是抒情的***,从平和明朗到热烈澎湃的歌唱,荡气回肠,感人至深。抒情诗般的第16至第18变奏是全曲的抒情中心。

第19变奏钢琴模仿小提琴的拨弦,小巧而俏皮。第20,21变奏是乐队和钢琴急速轻巧的惊拂。第22变奏钢琴步伐般的音调,象最凶恶可怖的进行曲。“愤怒的日子”再次闯入,但已是叹息和绝望。音乐经过扩展后渐趋明朗。

第23变奏钢琴回到了基本主题的再现。钢琴的洪流令人昂首挺胸。第24变奏又是模仿小提琴拨弦的效果,再现了帕格尼尼的形象。音乐直接导入尾声,在辉煌的气氛中结束。这部作品的最佳CO版本有:

l、鲁宾斯坦钢琴、莱纳指挥芝加哥交响乐团版(RCALSC--2430)。这个版本鲁宾斯坦和莱纳都充满了抒情气息,空间感和钢琴的质感都非常好。美国TAS评为发烧名片。

2、阿什肯纳齐钢琴、普烈文指挥伦敦交响乐团版(DecCaSXL6556)。这个版本日本《唱片艺术》评为最佳名曲,英国《企鹅唱片指南》评为三星带花。

帕格尼尼主题狂想

3:李思特:爱之梦

李斯特于1850年将自己的三首歌曲改编成的三首抒情性钢琴曲,题作《爱之梦》。其中以第3首降A大调最著名,一般提起李斯特的《爱之梦》,指的就是这首乐曲。

原歌词第1、第2首由德国诗人乌兰德(1787-1862)作,名为《崇高的爱》和《幸福的死》。第3首乐曲的原歌词由德国诗人弗莱里格拉特(1810-1876)作,名为《尽情地爱》,其歌词大意是:

爱吧!

能爱多久,愿爱多久就爱多久吧!

你守在墓前哀诉的时刻快要来到了。

你的心总得保持炽热,保持眷恋,

只要还有一颗心对你回报温暖。

只要有人对你披露真诚,你就得尽你所能,

教他时时快乐,没有片刻愁闷!

还愿你守口如瓶:严厉的言辞容易伤人。

天啊!

本来没有什么恶意——

却有人含泪分离。(廖辅叔译)

李斯特根据这首诗创作的乐曲,并没有局限于歌词提供的内容。原诗的情调低沉,表现了生离死别的伤感情绪,而钢琴曲的形象却焕发着充沛的热情。

三首乐曲都采用夜曲体裁,前两首不经常演出,本曲却流传较广,并被改编为管弦乐曲以及小提琴或长笛的独奏曲等。

爱之梦

4:莫扎特:第二十一钢琴协奏

C大调第二十一钢琴协奏曲,奥地利作曲家莫扎特作于1785年,同年在维也纳的克鲁克剧场首演,并由作者本人担任钢琴主奏。此曲进行曲般雄壮的开曲气氛,以及充满奔腾般诙谐精神的终乐章,还有中间乐章始终优美如歌的行板,都体现了这位音乐天才的妙笔。不仅如此,此曲还充分体现了主奏者的钢琴演奏技巧,但并非纯粹的“炫技之作”,并且以莫扎特独有的那种无可比拟的均衡感,使得听众根本找不出管弦乐与主奏乐器(钢琴)之间不协调的丝毫破绽。

全曲共分为三个乐章:第一乐章,快板,C大调,4/4拍子,奏鸣曲式。第一主题以类似齐奏进行曲般的节奏拉开序幕,色彩十分明朗,之后主奏钢琴与引子同时登场,再度呈示第一主题。乐章的第二主题令人感到趣味盎然,钢琴展示出绚烂的演奏技巧。第二乐章,行板,F大调,2/2拍子,三段歌谣曲式。首先,加上弱音器的弦乐器呈示歌谣风的主题,接着重新由主奏钢琴加以接引。担任主题伴奏的三连音节奏在整个乐章中几乎不曾间断。第三乐章,极活泼的快板,C大调,2/4拍子。充满生命力的第一主题由乐队反复两次之后,由钢琴再度呈示主题。在乐章的中段,管弦乐伴奏与钢琴主奏不断交替出现,相映生辉。最后钢琴以排山倒海之势的上升音阶,华丽地结束全曲。

第二十一钢琴协奏

5:柴可夫斯基:第一钢琴协奏曲

这首钢琴曲,是柴科夫斯基在创作歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》之前的重要作品之,初稿在1875年初写出,后来在1880年和1893年间,作者又吸引许多演奏家的意见,进行两次修改才最后定稿。这首钢琴协奏曲的遭遇,同作者的《D大调小提琴协奏曲》有很多相似之处,它也不是一开始就能获得公众的承认的。原先这部作品题献给尼古拉·鲁宾斯坦,但是平素对音乐艺术界一切有价值的新事物总是十分敏感的鲁宾斯坦,这一回对柴科夫斯基在钢琴协奏曲体裁方面的第一次尝试,却持否定态度。于是,柴科夫斯基把他的题献一度改为献给塔涅耶夫,到最后才确定献给德国钢琴家封·彪罗(H·VonBulow,1830-1894)。1875年10月间,当彪罗到美国巡回演出时,在波士顿首次演奏这首作品,获得很大的成功。同年,在彼得堡和莫斯科又相继演出这部作品,当时才十九岁的塔涅耶夫的钢琴演奏还得到了作者的很高评价。

柴科夫斯基《第一钢琴协奏曲》是一部最通俗的协奏曲,但就其构思之宏伟和作品的规模而论,它可以称为用钢琴和乐队演奏的一部交响曲。这部作品反映出作者对生活的热爱和对光明与欢乐的热望,它的基本形象深具民族特点——作者在这里引用了一些真正的乌克兰曲调,同时也特别鲜明地表现出作者的协奏曲的一些特点,那就是巨大的力量、宏伟的规模同真诚率直的抒情性的结合。这部作品的思想内容和艺术形象之丰富,它的主题的多样和对置,紧张地发展的乐思所具有的内在的巨大力度,都是它那激动人心的魅力所在,正也就是这些特点,使得这首协奏曲在作者生前就已广泛流传,欧美各国音乐会舞台时常有各种类型的钢琴家演奏它,作者也经常把它列入自己的交响音乐会曲目,多次亲自指挥这部作品的演出;到1878年,尼·鲁宾什坦终于也理解到这部作品的优点和价值,并出色地演奏它,从而也使这部作品更加牢固地确立它在音乐会舞台上的地位。

柴科夫斯基承继并发展了源自贝多芬的协奏曲交响化的进程,他使乐队在协奏曲中发挥了非常巨大的作用,同生活或大自然等观感密切相关的形象的发展大都委托它,而关于个人的抒情因素则主要曲独奏乐器来体现;这两种力量相互策应,协同动作,从不削弱任何一方。柴科夫斯基采用古典协奏曲的三乐章结构:他让最交响化的第一乐章起主导作用,用它来确定整部作品的特点;至于第二乐章,乃是交响曲当中两个乐章——抒情的慢板乐章同诙谐曲乐章的有机结合;而最后乐章则为全曲作出同前面两个乐章相适应的、合乎逻辑的结论。

第一乐章用奏鸣曲形式写成,它的音乐光辉灿烂、富丽堂皇,色彩变化多端,丰富的想象力获得了充分的发挥,所有这些都是很多协奏曲所难匹比的。乐章从一长段引子开始,在这里,可以听到全乐队的四小节强奏,其中法国号的音响特别突出。接着,第一小提琴和大提琴用它那温暖的声音庄严地奏出这段引子的基本主题,钢琴用大量洪亮的和弦伴随着它。这个主题气息宽广,宏伟有力,充满着一种炫目的光辉,具有俄罗斯民歌旋律的特征,它是一支庄严壮丽的生活颂歌,是继贝多芬之后的另一首新的《欢乐颂》。与此同时,钢琴遍及它的整个音域的活动,它那来严厉有力的音响,矫健的步调,创造出一种情绪饱满而和谐的背景;钢琴在这里虽然只是处于陪衬主题的地位,但是,它充分发挥了作为一种独奏乐器的主导作用,即使在整个乐队的全奏中,它的音响依然十分清晰、嘹亮和雄浑有力。

像柴科夫斯基的一些交响曲主题结构一样,这个主题由于反复三次,有点像三段体曲式。这主题第一次在乐队中陈述之后,第二次改由独奏钢琴奏出,它的发展由于引进一些新的旋律素材,具有即兴演奏的意味,反映出一种悲壮的戏剧性,最后还用一小段华彩独奏的带点附点节奏的宏伟和弦伴随之下,更加光辉、更加紧张地复奏这一主题,并结束主题本身的发展。值得注意的是这段引子具有相对独立的意义,它一直保持在D大调中,而且它的主题后来在整个协奏曲中从未再出现过,不过,这段引子一开始就创造出一种强有力的气息和宏伟的规模的感觉,它像一首序曲一样预示着随后的剧情内容,在这一方面,它同整个作品又是息息相通的。

6:勃拉姆斯:匈牙利舞曲第五号

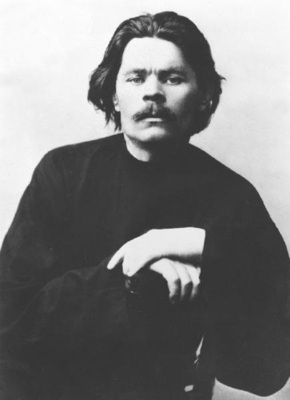

法国作家普鲁斯特说:“我想知道,如果不曾发明语言、文字,那么音乐是否可能成为心灵沟通的唯一方式?”。同一首乐曲,由于心情的不同,在同一个人听来也会产生截然不同的感觉。音乐的力量就在于通过音乐,人的情感会随着音乐而变化,而气氛也会随之变化;这是语言无法达到的效果,恰是音乐的妙处与魅力。约翰内斯·勃拉姆斯(1833-1897)

勃拉姆斯德国古典主义最后的作曲家,出身于汉堡的一个音乐家庭,是创作和演奏并重的作曲家,勃拉姆斯与舒曼夫妇、李斯特等浪漫派音乐家交往甚密,得到他们的赏识和支持,有人把勃拉姆斯的作品比作“掺杂着浪漫主义新酒的古典主义陈酒”。

勃拉姆斯的作品兼有古典手法和浪漫精神,极少采用标题,作品气势宏大,然而笔法工细,情绪变化多端,时有牧歌气息的流露。他的作品中有很多都是世界名曲,与巴赫、贝多芬并称德国音乐史上的“三B”(注)。

他创作了一批钢琴小品与主题变奏曲、协奏曲,其中以《D大调小提琴协奏曲》最为著名,他的《匈牙利舞曲第五号》是雅俗共赏的作品。

《匈牙利舞曲》第五号,节奏自由,旋律有各种各样的装饰,速度变化激烈,带有一定的即兴性,是勃拉姆斯全部作品中最广为世人所知的乐曲,当时他在维也纳对该地的吉普赛音乐颇感兴趣,于是记下了许多吉普赛音乐的旋律。1869年他开始出版“匈牙利舞曲集”,实际上大部分是借用了吉普赛音乐的旋律,加以编辑和整理而成。勃拉姆斯《匈牙利舞曲第五号》

乐曲采用复三部曲式,g小调,稍快的快板,2/4拍:一开始即呈示出的第一部分的第一主题,这一主题以匀称平整的附点节奏写成,柔和抒情而略带淡淡的忧愁。移高八度反复时,情绪变得更为缠绵。接着,出现了节奏活跃、带有匈牙利查尔达什舞曲中那种快速段落风格的第二主题,与第一主题形成了生动的对比。随后乐曲进入中间部,奏出情绪激昂的主题,表现了匈牙利人民热情奔放的民族性格。速度忽慢忽快的中间部后半部分表情丰富,体现了匈牙利吉普赛音乐即兴性的特点。最后乐曲再现第一部分,在热烈而欢快的气氛中结束。

[注]:“三B”是指--勃拉姆斯(Brahms)、巴赫(Bach)、贝多芬(Beethoven)姓名的第一个字母总称为“三B”的。

7:贝多芬:第十四钢琴奏鸣曲“月光”

升c小调第十四钢琴奏鸣曲,又名“月光奏鸣曲”,德国作曲家路德维希·凡·贝多芬作于1801年。

第一乐章,持续的慢板,升c小调,2/2拍子,三部曲式。为奏鸣曲形式的幻想性的、即兴性的柔和抒情曲。一反钢琴奏鸣曲的传统形式,贝多芬在本曲的首乐章中运用了慢板,徐缓的旋律中流露出一种淡淡的伤感。第二乐章,小快板,降D大调,3/4拍子,三部曲式。贝多芬在这一乐章中,又一次“反其道而行之”,改变了传统钢琴协奏曲中一向作为慢板乐章的第二乐章,而采取了十分轻快的节奏,短小精悍而又优美动听的旋律与第一乐章形成鲜明的对比。本乐章起到了十分明显的“承前启后”作用,第一乐章与第三乐章在此衔接得非常完美。第三乐章,激动的急板,升c小调,4/4拍子,奏鸣曲式。本乐章拥有精巧的结构与美妙的钢琴性效果和充实的音乐内容,急风暴雨般的旋律中包含着各种复杂的钢琴技巧,表达出一种愤懑的情绪和高昂的斗志。直到全曲结束之前,还是一种作“最后冲击”的态势。

贝多芬这一时期的奏鸣曲充满了尝试性的作法,他企图重新评价奏鸣曲式主要的创作原理。传统的格局,奏鸣曲式往往只出现在一个乐章里,而通常在第一乐章,但贝多芬打破了这种模式,升c小调第十四钢琴奏鸣曲是古典乐派开始朝浪漫乐派转变的作品之一。

第一乐章情感的表现极其丰富,有冥想的柔情,悲伤的吟诵,也有阴暗的预感。虽然伴奏,主题和力度的变化不大,但仍通过和声,音区和节奏的变化,细腻地表现了作者心弦的波动。这首奏鸣曲包含着贝多芬最原始的构思。它那梦一般即兴的性质,探索钢琴音响共鸣的方式已预察到约一百年后德彪西的印象乐派。它所依据的题材很简单:乐曲一开始,由不断流出的三连音构造了无边的幻想,四小节后,第一主题在中音区淡淡地出现。它细致而沉静,略带些忧郁。1段1分18秒在B大调上出现了第二主题。中间部由第一主题开始。三连音曲折有致地走向高音区,呈现出急躁不安的情绪。随后,进入第三段,第一主题平静地再现,第二主题以升c小调的面目再现,然后以低音继续奏出基础动机的尾奏,慢慢地消失而结束。

第二乐章比较短小,李斯特形容这个乐章为“两个深渊中之间的一朵花”。它以迥然不同的轻快表情将第一乐章的沉思默想和第三乐章的紧张气氛衔接地非常完美。第一段是连奏与断奏相呼应的主题,然后再以变奏加以重复。中部也保持在降D大调。2段1分13秒再现第一段。这个乐章好像是瞬息间留下的温存的微笑。

第三乐章虽然在调性上与前乐章有紧密的联系,但表达的感情则完全不同。第一主题是热情不可遏制的沸腾和煽动性,犹如激烈的狂怒,又好像是连连的跳脚声。第二主题像是从心底里发出来的申诉。它临近结束时连续的八分音符,斩钉截铁般的节奏,表现了热情的情感和坚强的意志。经过短短的展开部后,内心的激动表现得更为强烈。在尾声中,沸腾的热情达到顶点时,突然沉寂下来,但汹涌澎湃的心情并没有就此平静。贝多芬曾说过他的作品二十七号的两首奏鸣曲都像幻想曲。他指示升c小调第十四钢琴奏鸣曲的乐章之间要紧接不要有停顿,这样才能从开始乐章以暗示性的方式逐渐展开,进入到错综复杂的终乐章,而得以提供一种凝聚***的感觉。

几乎没有一首名曲像这首奏鸣曲一样,因“月光”这一俗称而名满天下、家喻户晓。《月光》这一名的由来众说纷纭,但最多的是源于德国诗人路德维希·雷尔施塔布(1799-1860)形容这首乐曲的第一乐章为“如在瑞士琉森湖那月光闪耀的湖面上一只摇荡的小舟一样”。这部作品,贝多芬自己称为“好像一首幻想曲一样的”(QuasiunaFantasia)。

8:肖邦:“英雄”波兰舞曲

《英雄波兰舞曲》降A大调,OP.53,作於1842年,钢琴曲,是萧邦所作16首波兰舞曲之一(亦是最为宏伟的一首)。肖邦的创作灵感源于自己和祖国悲剧性的经历,《降A大调波兰舞曲》是与波兰民族解放斗争相联系的英雄性作品。据说此曲奔马节奏写成的对比性中段,描写了1683年英勇抗击入侵者的波兰国王约翰.勃比埃斯基的骑兵队。该骑兵队曾击败横行欧洲的土耳其人,保卫了祖国,也拯救了欧洲。故又称《骠骑兵波兰舞曲》。又据说:萧邦在作此曲时,由於倾注了他的全部爱国激情和对波兰历史的无限缅怀,竟仿佛听到了波兰先辈们的脚步声,眼前出现了他们全副武装地愈走愈近的幻影,吓得萧邦逃离自己的创作室。由此可见,这首乐曲是具有鲜明的形象和强烈的感染力的。

《A大调军队波兰舞曲》,斩钉截铁的节奏,朝气勃勃的音调,表现出这支军队威武雄壮的阵容、勇敢坚定的品格:

下面的主题颇有长驱直入的气魄:

注意左手,是典型的《波兰舞曲》节奏。有趣的是,这首“军队”精神的乐曲,并不是2/4拍子的,可同样有进行的韵律。假如将这首乐曲与舒伯特《军队进行曲》比较一下,我们会感到这是一支真正能征能战的军队。

《A大调英雄波兰舞曲》,是肖邦音乐中最受欢迎、受到最高评价的伟大作品之一。该曲写作于1842年,到今天的一百五十年间,各个国家、民族的钢琴家和钢琴音乐听众,始终为之激动不已。

乐曲开始有一小段引子,引子的第一拍是中低音区四个bE,用双手八度强有力同时奏出,这轰然一响,足以使听众的心被吸附住,从此,直到曲终再也无法离开。当我们在震动之后还未及定神时,三条半音阶平行地向上卷起,又猛然顿住,以后是各种不协和音,不同节奏交替,在情感的海洋里到处掀起巨浪。戏剧性的紧张度愈演愈烈,直到觉得气都透不过来时,第一个、也是全曲最重要的、反复出现的英雄主题,才豪迈、昂扬地奏出,真是“千呼万唤始出来”:

右手双音旋律是富于感召力的英雄音调,左手坚实果断的节奏表达出必胜的信心。这个主题段落稍有变化(右手提高了音域,加入八度音)地重复一次,音乐的意境也随着更上一层楼。在***处,仿佛可以听到刀枪剑戟的撞击声。之后是一段由低谷逐步向上冲击的音乐。冲击得到暂时胜利后,引出一段不长的有抒***调的感情浓重的音乐,仿佛战斗间歇中的某种感触(左手是《波兰舞曲》的典型节奏):

这感触很快转化为战斗的激情,导致再现英雄的第一主题。

然后音乐进入整个曲式的中段。任何人听了这段音乐,都会不约而同地意识到,这是骑兵在奔驰:

左手八度的固定音型,象征马蹄声由远而近。弹奏起来也不轻松,被称为“钢琴家的绊脚石”。右手的旋律,是战士们勇往直前,所向披靡的声调。如果说《A大调波兰舞曲》让我们“检阅”了一支“能战斗”的军队的话,现在我听到的,则是一支“正在战斗”的军队。骑兵的壮观场面过后,经过过渡,控制,减速,音乐奇妙地落到一个单纯、弱奏的D音上,引出一段难以形容的旋律,流畅、委婉、有一丝哀伤、有一缕温情、还很高贵,又象梦幻的境界,与千军万马、气吞山河的气势形成强烈的对比:

音乐在这个“远离战场”的意境中流动、徘徊了较长时间,好象流连忘返。终于,音乐流入中音区,低音区,哀伤、温情、梦幻都隐去了,情绪再度激昂起来,斗争的火焰重新燃起,英雄刚毅的第一主题赫然而出,这也是主要主题的最后一次再现。尾声势如破竹,所向披靡,在胜利的欢呼、凯旋中结束全曲。

9:莫扎特:第八钢琴协奏曲

莫扎特的《第八钢琴协奏曲》,C大调,K246,作于1776年4月,据说乃为当时萨尔茨堡城防司令吕左伯爵夫人安东尼雅(AmtonieLutjow)而作,莫扎特为此曲第一、第二乐章分别作了3种华彩。

共3个乐章:

1.明亮的快板,C大调,奏鸣曲式。第一主题在合奏呈示后,主奏接替,转成高调后,展示动机中带半音进行的旋律,第二主题则由主奏钢琴与弦乐对话的方式表达。发展部以小调发展为主体,再现部3个主题均以原调再现,华彩有3种方式。

2.行板,F大调,奏鸣曲式。一开始即由弦乐演奏第一主题,主奏部接替后将第一主题加以修饰与变奏。第二主题为C大调,发展部手法同第一乐章。

3.回旋曲,小步舞曲速度,C大调。主奏钢琴先呈示回旋主题,结构为A-B-A-C-A-B-A的大回旋曲式,B段为G大调,C段为A大调,第二次B段以原调,经过句引出最后的C段。

这首协奏曲的版本,除海布勒演奏的全集,还可选:1.内田光子演奏,塔特指挥英国室内乐团协奏版,Philips,CD编号432086-2。这张唱片上另有莫扎特的《第九钢琴协奏曲》,《企鹅》评介三星。2.布伦德尔钢琴,马里纳指挥圣马丁乐团版,Philips,CD编号411468-2。这张唱片上另有莫扎特的《第二十六钢琴协奏曲》。3.塞尔金演奏,阿巴多指挥伦敦交响乐团版,DG,CD编号410035-2。这张唱片上另有莫扎特的《第二十七钢琴协奏曲》。4.阿什肯纳济钢琴,克尔特斯指挥伦教文响乐团版,Decca,CD编号443576-2。这张唱片上另有莫扎特的《第九钢琴协奏曲》与《A大调回旋曲》,《企鹅》评介三星带花。5.肯普夫演奏,莱特纳指挥班贝格交响乐团版,DG,CD编号439699-2(廉价小双张)。这2张唱片上另收有莫扎特的第二十三、二十四、二十七号钢琴协奏曲,《企鹅》评介三星。6.席夫演奏,韦格指挥萨尔茨堡莫扎特合奏团版,Decca,CD编号433042-2。这张唱片上另有莫扎特的《第十一钢琴协奏曲》。

10:圣桑:第二钢琴奏鸣曲

作于1868年,为安东·鲁宾斯坦而作,该年5月13日由安东·鲁宾斯坦首演。共3个乐章:

1.持续的行板,g小调,速度钢琴有幻想化的序奏,主部为奏鸣曲式,亦由钢琴先表情丰富地呈示第一主题,反复后进入经过部,再由钢琴呈示降B大调第二主题。短短的呈示部小结尾后进入发展部,钢琴奏华丽、优美的分散和弦。达***后,乐队再现第一主题,大提琴以上弦乐加以突出,钢琴以第一主题与经过部材料作华彩,省略第二主题而直接作小结尾再现,最后回想导入部而结束。

2.小行板,自由变奏曲式,6/8拍,一开始呈示出浪漫可爱的主题,之后以浪漫性的情感任由幻想的进行发展,把它作成即兴的变奏。第一变奏中的和弦还是保持着主题原有的状态,在内声部与低音部加上新的动态;第二变奏则变得稍稍自由。是将主题放于中声部开始,在这里导入以新的音型,并以此作为这一变奏的中心动机,后半段出现以主题为基础的新性格的旋律。第二变奏之后,是主题的又一次出现,结尾音乐像是依依不舍的仍旧留有主题的踪影。

3.谐谑曲,g小调,3/4拍,三部曲式,极为快速而明晰地。乐章开始时的和弦导入的4小节,是这个乐章的核心,提示了这个乐章的性格。中间部分是以切分音为主,虽然是以降E大调开始,但与第一段的对比性较为薄弱。最后是第一段的再现。

4.急板回旋曲,g小调,在引子之后钢琴有力地呈示第一主题,第二主题也由钢琴呈示。呈示部结束后,下面的发展部先由第一主题发展,再第二主题构成华丽的发展。再现部按原型,最后是长大的华彩。最后速度越来越快地将全曲做华丽的结束。

爱华网

爱华网