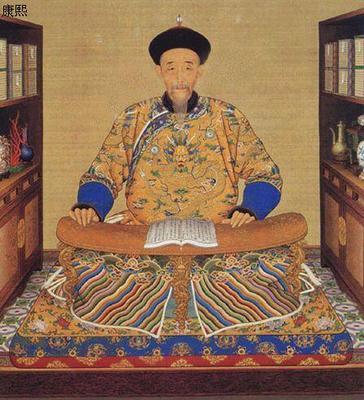

600多年的思乡情

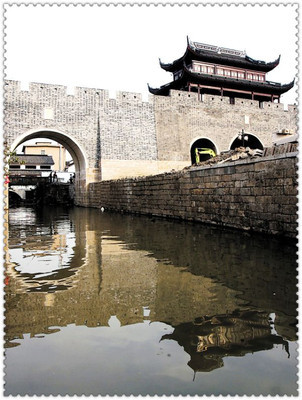

苏州阊门,是“洪武赶散”移民集合、出发地

题头照片:阊门新华社发

在兴化一带,不少人称做梦叫“上苏州”。这样说法并非空穴来风,他们有一个共同特点:他们的先祖,都是明朝洪武年间由苏州迁徙至苏北的。史料记载,600多年前的一次大移民,也就是“洪武赶散”,使得数十万江南百姓自苏州阊门迁移至苏北。背井离乡600多年,寻根问祖便成了这些昔日江南人的后裔的夙愿。

4月6日上午,苏州阊门寻根纪念地开馆仪式在苏州金阊区山塘街正式启动。数百名来自泰州、盐城等地的江南人后裔齐聚于此,一场庄严肃穆的朝宗仪式,让他们有了回家的感觉。

《现代快报》记者 王玲玲 李铮 苏州报道

虎墩崔氏祖居地:姑苏阊门石头巷

【小资料】大石头巷得名于一块天外飞石,据说此陨石尚存于巷口市公安局院内。此巷是一条古巷,早在宋代就已存在。巷内名人故居、文物古迹颇多。

清代建筑秦宅(五百梅花草堂宅址),位于大石头巷24号。《沧浪区志》中介绍:大石头巷秦宅,清代住宅,朝南五进。秦宅的大门是常规的三间开阔硬山型,采用普通的钩子头纹头脊。中部明间原结构门板,共三面,现中间开启(已安装防盗门),两侧常闭。明间的两侧,有飞砖式水磨剁头。第二进是一个轿厅。在这一进中,有一个完整的门楼,但是其字牌上的字已经模糊不清。轿厅现在仅留有中间窄窄的一条供交通,两侧封闭成房间。不过东侧的板壁尚留存着完整的板壁。第二、三、四进前均有一座门楼。第三进是宅院的主体建筑——大厅。面阔三间加左右耳室计19米,进深10.8米。扁作梁,前置鹤颈轩,后设船棚轩。大厅三间开阔,明间长窗和次间半窗基本完好,坊额间有挂落。大厅内前后各有一个内轩,分别是扁作船篷和一个鹤颈轩。另外,此进同有一个砖雕门楼,字牌有“修礼以耕”字样;左右兜肚以及下坊雕饰已毁。上坊雕刻完整吉祥花饰,但牌科部分损坏。两端的荷花头较精美。四进是一个楼厅,三开间带两厢。末进亦为楼。二楼的窗户似乎是现代更换的。楼下的中部长窗和两侧半窗完整。在楼下屋檐出挑的坊额下雕有花饰,并在交接部有花篮头。次间的木壁上被居民开孔装上了排气管。上楼的楼梯在楼厅后,楼梯扶手似乎为车木。此进同样有一个完整的门楼。门楼题字“麟趾呈祥”,但形制比较朴素。

承谵安故居,在大石头巷牛车弄6号。承谵安系我国中医针灸学专家,首创“中国针灸学研究社”。新中国成立后,曾任中科学院学部委员、中华医学会副会长、全国政协委员。著有《中国针灸学》、《经穴图解》等。

99个“根”字600多年的思乡情

“明初开国,太祖御文,充实江淮,迁徙移民,苏杭松嘉,集散阊门,数十万众,北上远行。”昨天上午,在庄严的《壬辰年清明公祭洪武迁徙之先祖文》祭文中,“阊门寻根”活动在苏州正式开始。

“一敬天地,二敬祖先,三敬阊门故乡!”主祭人声如洪钟。而和着肃穆的音乐,不少寻根的老人泪湿眼眶。接着,来自苏北各地的10多名后裔代表敬献花篮,继而向朝宗阁深深地行三鞠躬礼。

朝宗仪式在苏州山塘街朝宗阁前举行。朝宗阁前是寻根广场,广场上镌刻着99个大大小小、各种字体的“根”字。离朝宗阁不远,就是曾在唐寅笔下被描绘为“翠袖三千楼上下,黄金百万水西东”的阊门码头。

“洪武赶散”是明朝洪武年间江南地区发生的一次大规模移民迁徙事件,据说明太祖朱元璋为了抑制江南地区富豪望族的势力,惩治曾激烈抵抗朱元璋部队的“吴王”张士诚旧部,也为了快速恢复经过战乱后人少地多的江淮地区经济,遂将苏州城内数十万百姓遣散至江淮地区。

苏州金阊区文史专家徐文高介绍说,600多年前,迁徙的苏州百姓正是从阊门码头集中登记造册,编队登船,被迫迁徙到江淮流域。

背井离乡600多年皂荚银杏重归故里

在朝宗阁展馆一楼展厅的玻璃展柜内,来自苏北等地17本厚厚的家谱并排而放。家谱旁边,7条皂荚和几根银杏树枝、一捧银杏叶和一碗银杏果独成一展柜。徐文高说,不要小看这几个皂荚和银杏,它们可是见证洪武赶散的活历史。

徐文高介绍,皂荚来自盐阜青墩。600多年前“洪武赶散”时,一位从苏州迁走的张姓祖先落户苏北,“为了纪念故乡,他临走时就从苏州故土带走了一颗皂荚树,然后在新家栽下。”银杏树枝、果、叶来自在盐城东面一处名为钓蛏洼的银杏树,和青墩的皂荚树一样,这棵银杏树同样是“洪武赶散”的见证。历经600多年岁月的荡涤,这棵银杏树不断开枝散叶,繁茂生长,还曾成为过海上渔民行船的航标。“皂荚和银杏都是迁徙的后裔特意带回来的,”徐文高感慨,“走了600多年后,终于回来了!”

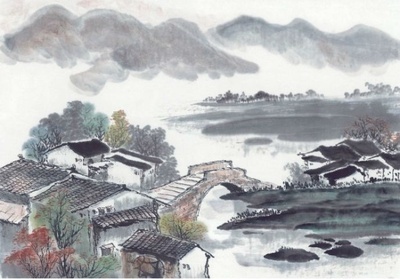

一幅《洪武赶散图》淋漓尽致重现悲怆历史

在“朝宗阁”的二楼,正对着阊门的一面墙上,一幅大型漆画《洪武赶散图》吸引了众人驻足细看。画家以中国画的线条勾勒出六百多年前“洪武赶散”时,阊门外那让人触目惊心的动乱场面。只见一面“奉旨迁徙”的大旗下,老百姓背上行囊接连登船,岸边数十名百姓被押解着行走,还有屠夫将砍刀高高举起,刀下跪着的人落寞而恐慌……

据了解,这幅画由金阊区文联组织策划,由画家张天寿和画家李小康联合创作完成。为了表现出老阊门码头送别场景中飞扬跋扈的官兵、面目悲伤的移民、呜咽不止的老者、相拥而泣的一家人、接踵而至的送行者……画家张天寿对苏州典故进行了深入了解,画稿更是几经推敲,直至画中几百个人物的服饰及面部表情无一重复。

移民后裔寻根心切认祖归宗欣喜有加

站在《洪武赶散图》前,一位徐姓老先生潸然泪下。他是本次“阊门寻根”活动中受邀嘉宾之一,他的祖先正是在“洪武赶散”中受了难,背井离乡去了对他们来说荒芜陌生的地方。现在终于“认祖归宗”,心中有欣喜亦有对已故父亲的怀念。

“我的老父亲活到了90多岁,寻祖归根是他未了的心愿。没想到他去世十几年后,我竟于"阊门寻根"活动中意外找到了失传一百多年的族谱,找到了祖先的家园,也算帮他老人家了了一桩心事。”徐老先生告诉记者,在他还不知道祖先是苏州人之前,他就已经从盐城阜宁来到苏州,没想到苏州与他这么有缘分。

昨天的朝宗仪式上,任祖镛代表现居兴化的移民后裔献上了鲜花。他是兴化市中学的一名语文特级教师,他于7年前组织了一批文史从业人员开始了《任氏家谱》的编撰工作,目前已经基本定稿,总计500万字。

任祖镛介绍,兴化任氏的寻根路早在清朝道光年间就开始了,当年一位叫做任大春的后裔特意前往苏州,与苏州任氏对接族谱。任祖镛估算了一下,目前,在兴化市的阊门移民后裔总人数已逼近一万。经过了这么多年的变迁,兴化任氏仍保留了许多苏州方言发音和传统习俗。任祖镛说,兴化任氏对“初”、“下”、“南”、“敲”等许多字的发音与现在的苏州方言几无差别。“我们称睡觉为"上虎丘",做梦呢就叫"上苏州",也有着梦回苏州的意思在里面吧!”

“阊门到底在哪里?”移民后裔一代一代发问

来自盐城大丰的仓显今年74岁,他也参加了寻根问祖活动。仓显说,他的爷爷是一名私塾教师,每次教课时总不忘告诉孩子们一句“我们的家在苏州阊门”。他的叔父后来也做了小学校长,同样向一代又一代的学生讲述这句话“我们是阊门来的。”

阊门、阊门,阊门到底在哪里?这个问题一直萦绕在仓显少年时期的生活中。“那时候,我们那里的大人小孩都知道先祖从苏州阊门来,但没人知道阊门在何方。”“大丰市有43种家谱,其中有29种都明确提到了祖先来自苏州阊门,要寻根!”这几年,仓显在大丰市政协文史委员会里编撰大丰市文史资料期间来了苏州几次。他去过苏州档案馆,找过文史专家,但却始终寻找不到根。仓显遥望着阊门码头告诉记者,“苏州很大,我们想寻根不知道去哪里寻。”

苏北:我的根在哪里苏州:你的根在苏州

徐文高说,几年前,总有陆陆续续的苏北人来苏州图书馆、金阊区政府、方志办等地称要寻根;近年,来寻根的人越来越多,“还有人直接找到我,问一些标志性建筑还在不在,想要回来寻祖。”

来苏州“寻根”的阊门人后裔越来越多,这引起当地政府的重视。

作为“阊门寻根”活动的组织方,金阊区委书记翟晓声介绍说,从“寻根者”虔诚而欢喜的神态中,他意识到“从哪里来”这个文化命题在现实中正生动地存在着。

“作为一种人文关怀,我们想真诚地回答移民后裔:你们的祖籍在这里!”翟晓声说。

洪武赶散,一段在苏北民间流传了600多年的故事,讲的是明初洪武年间实施的一次由江南向苏北的大规模人口迁徙。这故事并非虚构,然而,正史中对于这场声势颇为浩大的移民的记载少得可怜,反而是在诸如族谱、家谱等民间文献中得以记载,以及通过一代一代人口口相传。洪武赶散是否确有其事?刚刚建国不久的大明王朝,为何要发起和实施这次大规模的移民?为什么江淮地区成千上万人异口同声地说自己的“根”在苏州?快报记者近日为此采访了多位历史专家,他们为颇为神秘的“洪武赶散”揭开了面纱。

山塘街朝宗阁

洪武赶散,散落民间600年的移民史

现代快报记者 陈曦

“侬自阊门来”苏州移民遍布苏北

要在苏北一带寻找苏州人的踪迹,并不太难。在扬州、泰州、淮安、盐城等地区,几乎所有的当地人都会把睡觉叫作“上苏州”或“上虎丘”。之所以这么叫,是因为希望能梦回故土。

在苏北,很容易遇到自称是苏州移民后裔的人。为揭开600多年前这段移民史的真相,苏州市金阊区政协曾组织人深入苏北40余个市、县(区)、乡(镇)、村实地探访,采访了500位当地人。“街边一个杂货铺的老板娘都自称老家是苏州的。”项目负责人之一、金阊区政协办公室副主任顾子文说。

和复旦大学教授葛剑雄合写过《中国移民史》的上海交大历史系主任曹树基,于上世纪80年代研究长江中下游地区移民史,曾在宝应县县志办公室作过一次即兴调查。当时在座的有问、郑、范、刁、夏、胡、乐、陈、黄九姓,除了胡姓来历不详,范姓迁自安徽外,其余七姓都自称来自苏州阊门。在有些县,这样的调查已经缺乏意义,因为被调查者几乎都自称是苏州移民的后裔。

自称苏州移民似乎是苏北人的一个传统。顾颉刚先生的《苏州史志笔记》里有《兴化人祖籍多苏州》一条,写道:“孔大充及其夫人杨质君,皆兴化人,告予兴化人祖先多于明代自苏州迁去,皆云老家在阊门。予谓自苏州迁去甚有可能,明太祖得天下后大量移民,使众寡略等,自宜以江南之庶调剂江北之荒。然谓所移者皆阊门居民则殊不可信。”还有那些更久远、更有名的人,比如施耐庵、郑板桥,都自称祖籍苏州。

另一个迹象是方言。“语言是记录社会变迁的特殊档案,某种方言的形成与移民的影响有着极大的关系,移民史可以用来解释方言的部分成因;反过来,方言现象也可以为移民史提供佐证。”扬州文史专家黄继林专门考察过江淮方言的形成和扬州方言的历史演变,经研究他认为,苏北方言受古吴语影响很明显。苏北大部分地区的江淮方言和北方话的分界线是以有无入声为主要划分标准,江淮话保留古入声调类,以喉塞收尾,北方话入声消失。明初,北方话中入声逐渐消失。扬州、淮阴等地,地处大运河畔,如果没有特殊原因,江淮地区的方言也应当和北方话一样,入声逐渐消失。然而现在江淮地区的方言中入声得以保留,以苏州话为代表的吴语也有入声,而苏州移民在苏北地区的北部边界和江淮方言的北部边界基本重合,这就不是偶然的了。

还有一个佐证是姓氏和地名。“苏北地区有些姓氏和地名的来源、读音与这次移民有着密切的关系。"诸"作为姓,在扬州有两种读音,一部分人读成"支"这是移民保留了这个姓的吴语读音。扬州人习惯称呼南方人为"蛮子",苏南人迁到这里的驻地往往被冠以"蛮子"而命名,如高邮的"蛮子夏"、宝应的"陈蛮舍"等。还有些姓氏在这一带比较少见或者同姓而不同宗,被称作"野"姓,久而久之,他们的驻地也被冠以"野",如高邮的"野戴、野吴"、泰县的"野姓庄、野徐"等。”黄继林说。

家族、族谱多有记载这段“移民史”散落民间

事实上,在地方志、地名志和族谱中散落着大量关于这次迁徙的记载。葛剑雄教授在《苏州阊门苏北移民的根》一文中对此进行了详细的罗列:如民国《续修盐城县志》载:“元末张士诚据有吴门,明主百计不能下,及士诚败至身虏,明主积怨,遂驱逐苏民实淮扬二郡。”民国《阜宁县新志》说:“境内氏族土著而外,迁自姑苏者多。”民国《泰县志》所载“明初迁泰”的氏族有姑苏刘氏、苏州葛氏、徐氏。民国《泗阳县志》称该县有翁氏、胡氏、倪氏、毛氏、蒋氏、席氏、唐氏、吴氏、朱氏都是明初由苏州东洞庭山、昆山、吴县枫桥和句容等地迁去的。灌南县档案馆保存的一本乾隆四十四年《新安镇志》稿本记载了明嘉靖年间苏州阊门周氏、无锡惠氏及刘、管、段、金诸姓来此“插草为标,占为民地”的史实,新安镇即今灌南县治。大丰发现的18种族谱中,有14种明确记载祖先于元末明初从苏州阊门迁入;宝应的“朱刘乔王”四大望族,皆自称是明初从苏州迁入的……

“经常听一些扬州人或者苏北人说,他们的祖先来自苏州阊门。起先也不以为然,后来看到有些县志和家谱也这么说,就觉得不能不信。”扬州文化学者韦明铧说。例如,大丰县发现民国时修纂的周姓家谱,一是《淮南周氏家谱》,一是《盐城周氏宗谱》,都说那里的周氏是明初由苏州阊门迁来苏北的,而这些家谱始修于乾隆八年(1743)。几年前,他在扬州天宁寺古玩市场偶尔淘到两部扬州旧族谱。一部是《维扬江都马氏族谱》,光绪辛卯年(1891)重修,赫然记载着马氏从北方“徙居江南苏州阊门数百余年”,“迨及明初,燕王南下,兵戈扰攘,子孙星散,或居江北”。另一部是《江都王氏族谱》,民国丁卯年(1927)重修,则说其始祖曾经“隐于姑苏阊门”,“清朝定鼎,奉诏迁维扬东乡石家庄”。“历史上苏州向江北的移民,是一个无法否定的事实。”韦明铧说。

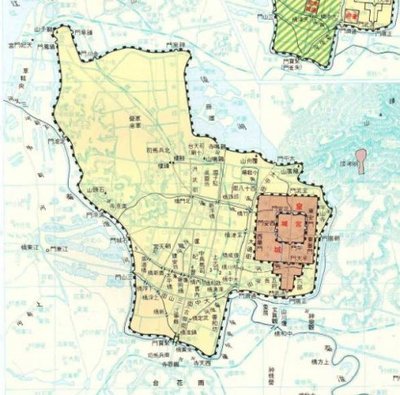

据著名学者、北京大学教授吴必虎考证,在今扬州、江都、泰州、泰兴、海安、东台、兴化、高邮、宝应、盐城、建湖、阜宁、淮安、淮阴、泗阳、涟水、灌云、响水、滨海、东海及连云港等地都有明初移民分布。

朱元璋为什么要移民?“移民就宽乡”最可信

为什么明初有大量的苏州移民迁入苏北?民间流传着各种神秘的说法

有的说,当时江南有一种大马蜂(影射朱元璋,传说中他是麻子)蜇人,人被蜇即死,只有逃到江北才能避灾;有的说,明初在苏州阊门一带突然出现很多红头苍蝇,见人就叮,叮了就死,百姓纷纷逃往江北避难。有描述移民行进途中情景的,如说船行至江中,有江猪(谐“朱”)要吃人,常常将船掀翻,多亏船神保佑才顺利渡江,但江猪不死心,就在北岸挖掘,导致长江北岸的江堤经常坍塌。还有说移民后裔的两脚小趾甲有破痕或是灰趾甲等……

民间对明初这次大规模迁徙事件的称谓,通常是“洪武赶散”,或者“红巾赶散”,二者都和明太祖朱元璋有着直接联系:“洪武”是其年号;而“红巾”,则是他起兵反元的武装旗号。这些故事或传说,孤立起来看近乎荒诞,但如果把它和这场移民的其他佐证和背景联系起来考察,它实际上反映移民们对这场人口大迁徙的不满态度,也间接地为我们提供了一些关于这场移民存在的口碑档案。

但是,无论是哪种说法,都没有对这场大规模移民的起因作出一个令人信服的解释。

学者们可以肯定的是,这是一场官方组织的移民,而且是由皇帝直接下令进行的,“赶散”一词,则说明了移民的强制性。个别族谱则称祖先是“奉旨”而迁。实际上,“奉旨”只是被强制迁移的同义词。

在苏北流传最广的就是上文提到的《续修盐城县志》的说法,即由于苏州是张士诚的据点,朱元璋久攻不下,因而在消灭张士诚政权后对当地居民采取了强制迁往苏北的报复性措施。

南京明史专家马渭源认同这一说法。“在割据苏州的12年内,张士诚先后实施过减少田赋、奖励蚕桑、兴修水利、疏浚白茆江等措施,苏州百姓对其感恩戴德。以致在大军围城时,张士诚得到了百姓全力支持,使得一座孤城能苦苦支撑十个月。朱元璋对此十分忌讳,所以,不排除他对苏州百姓采取惩罚性的移民措施。但那么多人不可能全部迁空,因此采取了另一个政策重赋江南,江南税赋是其他地方的100倍。”

然而,朱元璋会仅仅因为要惩罚拥戴张士诚的苏州百姓,就实施如此大规模的移民行动吗?著名明史专家、南京大学潘群教授在接受记者采访时说,朱元璋在攻克苏州后的确曾对张士诚的支持者作过惩罚性的迁移。

《明实录》中记载,吴元年九月“克平江(苏州),执张士诚。十月乙巳,徙苏州富民实濠州”。但这些富人是迁往朱元璋的故乡濠州(今安徽凤阳),而不是苏北。洪武三年六月,朱元璋又迁苏松嘉湖杭五府“无田产者”四千余户于临濠。朱元璋将故乡建为中都后,又于洪武七年从江南迁去十四万户。朱元璋还从直隶(今江苏、安徽、上海)和浙江迁了二万户至京师(今南京)。这两批移民的迁出地自然也包括苏州在内。

但这并不意味着苏北不是明初吸收移民的地区,明朝官方史书中有关移民的记录是相当简略的,见于记载的只是当时数百万移民大潮中的一束浪花。另一方面,潘群指出,官方强制移民的动机主要有两点:一是“移民就宽乡”以解决粮食紧缺问题,二是打击豪强以巩固刚刚建立的明朝政权。

“所谓宽乡,就是人少地多的地区。经过元末明初的多年战乱,中国不少地区的民众大批逃亡,特别是江淮地区,原本富庶繁华的淮安和扬州,人口十去七八,经济急需恢复。而苏州人烟稠密,百姓富庶,与苏北距离又近,是理想的移民输出区,因此大量苏南人迁入苏北是完全有可能的。明初移民还有抑制豪强,打击、分散反明政治势力的目的。张士诚在苏州称王期间,江南地区的很多豪强地主依附于张士诚,张士诚兵败后,朱元璋遂下令驱散苏州富豪望族,其中沈万三就是一个代表人物。沈万三曾资助过张士诚,虽然明朝立国后他曾捐巨资修建南京的城墙,但终难逃被流放云南的命运。”潘群说。

祖籍阊门是“误传” 阊门是移民集合、出发地

为什么现在苏北的人们都说自己的祖先来自阊门?明朝初年的阊门真的有那么多人口?

曹树基和黄继林推算,明初从江南迁往江北的人口,大约有40多万,“这么多移民不可能全是苏州人,更不可能都是阊门人。”两位学者认为,这些移民,应该来自苏州以及周边的松江、嘉兴、湖州和杭州。

黄继林说,阊门邻近京杭运河,是古代江南最重要的码头之一,在以水路交通为主的古代,从江南去江北,阊门无疑是非常理想的出发地点。而这样由官方组织、发放凭照川资、大规模的人口迁徙,组织者自然先要集中被迁之民,登记造册,编排队伍。由于阊门所处的交通位置优越,官方也就应该很自然地在阊门附近设立专门机构,办理有关移民的一切公务。而阊门外有寒山寺等几座大寺院,有条件和可能接待并临时安置来自苏松杭嘉湖五府众多的被迁之民,阊门一带也就很自然地成为移民的集中地。

“很明显,阊门或阊门外不可能是移民的真正故乡,只是一个重要的移民集合或出发地。但由于苏州府甚至附近其他府县的不少移民从这里出发,那些没有文化的平民百姓就将这个地名传给子孙。年深日久,无法了解自己真正来历的后代就只能以此为原籍了。当苏州移民后裔中出现了名人和大族,认同"苏州阊门"的移民后裔就会越来越多。对于背井离乡的移民们而言,阊门是他们在江南的最后一站,这样,这座城门就成了故乡的象征,寄托乡愁的载体。”葛剑雄说。

“苏州的阊门、山西洪洞大槐树、福建宁化石壁村、广东岭下南雄珠玑巷、湖北麻城孝感乡、山东枣临庄、南京杨柳巷、南昌筷子巷都是有名的移民中转站。直到今天,众民对这些地方念念不忘,只是寻根不得的一种无奈。”黄继林说。

既然他们的祖先与苏州移民一起,栉风沐雨,含辛茹苦,使苏北重新得到开发和发展,那么与苏州移民受到同样的纪念也是理所当然的。放到历史的长河中看,其实我们每个人,都是移民。

悠悠故土情,梦寄山塘河

爱华网

爱华网