我和张晓虎是初中三年同窗的校友,我俩都姓张,五百年前是一家。据说张姓的始祖就是制作弓箭的工匠,从根儿上就带有“征服气质”。或许是这原因,从上初一开始,我俩就比,最初是比个儿头,而且是骑自行车去王府井百货大楼。当时,王府井百货大楼进门一侧的大墙上镶嵌着几扇高大的镜子,站在大镜子前比,一目了然。在我印象中,那几扇大镜子是全北京当时最大的。

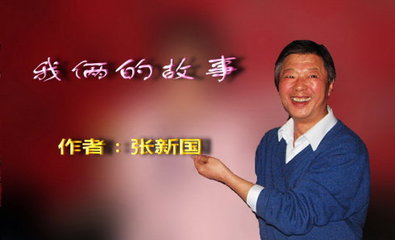

起初,我俩一般高,后来他渐渐比我高起来。我也有办法拉平距离,在

王府井“力生体育用品商店”买双厚底的“回力”球鞋,我的个子就陡然增高了。可我买他也买,我俩身高的还是有差距。初二之后,晓虎进了学校体操队,大概用吊环和单杠把个子生生“抻”长了不少,我干脆不比了,越比越没劲。他在班里也不算高,好歹比我高点儿有限,但对我也是打击。

初中三年,我俩基本属于“臭味相投”的哥儿们,学习成绩属中上等,都没有“远大抱负和宏伟理想”。我们最大的乐趣是课余时间一起偷着去大窑坑游野泳(当时是学校禁止的),那是砖厂挖土烧砖后留下的大水坑,距离后来的荒友于晴、白启民、刘铁栋、解凌、高理、洪力、徐凡之等人上学的化工学院附中不远。晓虎的二姐也在化院附中,和刘铁栋同班。我俩和班里几个淘气的同学上树偷桃,鱼塘摸鱼,用弹弓打蛤蟆。一次被狗追着咬,我们几个淘气包骑车比赛逃命,晓虎拼命踩脚踏板却落在后边?原来是他吓慌了神,居然朝反方向踩脚踏板,一时成为我们的笑料,被我比下去一回。

到了“文革”初起,我的“政治抱负”比他“宏伟远大”了,因为我敢异想天开——报考“主席学校”,毕业后当不上国家领导人也能当官。当然,我这个“伟大的理想”终成泡影,主要赖全世界找不到“主席学校”。我俩是一个组织(当时叫造反派),最早“煽风点火”去了丹东,途径沈阳的时候,忘了说什么“过头话”,我们还在沈阳幼儿师范学院被关押了几天,是跟一群画人体素描用的“男女石膏裸体模特”关在一起。那时候,连光着身子的石膏人体模特,都算“封资修”。可我们是活人,跟这些平日看不见的“裸体”们共处一室,也算“大开眼界”了。

晓虎的钢笔和毛笔书法都不错,上学时自己去北海临摹《三希堂法帖》,文革写“大字报”使得书法水平更是突飞猛进,一天能写完一大瓶“一得阁墨汁”。他写的“大字报”贴出去,总有不少人看。内容无非是“斗争批判”那一套,但观众主要是看他的书法。我的字儿跟他比不了,可我比他“官大”,官拜学校“革委会成员”,他好像对当官和权力没啥兴趣。

接着时兴“大串联”,我们准备步行去湖南韶山冲“朝圣”,可他发烧没能走。我们“组织”留给他的“重要任务”,是看好组织的“红色大印”,接待好来京“串联”的“造反派小将”。后来得知,晓虎的接待任务完成得不错,每天两次去和平里“稻香村”后边的大食堂,用手推车给来京串联的学生们拉饭,饭菜都是免费的,他干得挺辛苦。但说到“看守红色大印”的任务,我就不敢恭维了。

我们“长征”返回学校,大家第一眼看到的就是“司令部”的教室大门紧锁,门框上方钉着一颗钉子,一根绳子从钉子上垂下,象征“一切权力归农会”的重要红色印章,就系在绳子下端,挂在大门外边晃荡!大门紧锁却把最重要的大印挂在门外,锁大门还有什么意义?把“革命大权”视同儿戏,他也太不像话了?“组织”内的同学们都忿忿然。晓虎解释说,他每天两次离开学校去运送饭菜,起初都把印章拴在裤腰带上。但前去食堂拉饭菜的人很多,需要排队等候,而每天不知有多少人在学校找他盖章办事(那时候“红卫兵”的大印最好用)却找不到人,只好把大印挂在大门上——谁都可以随便盖章,不耽误事情,也无需审批浪费时间。他的解释“理由”弄的大家哭笑不得,说来也怪,竟然没人偷走红色印章?直到今天,晓虎对权力也没兴趣,尽管他父母都是延安的老革命“高干”。

再后来,我们一起到了北大荒,都分在七星农场的良种站。起初,晓虎喂养奶牛,后来去赶大车。他每次骑着高头大马去食堂旁边的烘炉给马匹挂掌,引得男女知青们羡慕不已。我提出跟他赛马,他同意了。

那天是周日,马匹不干活,公路上也没有车辆。但接连几天的大雪,使得地面沟满壕平。一眼看去,到处都是一马平川的大雪原,好不壮观!赛马应当公平对决,他如果骑那匹俄罗斯种的大辕马(就是我们“三张”照片中,我牵着的那匹马),我骑马厩内的任何马也只能是第二名。还有一匹“二青马”,体态脚力极佳,但生性胆小,好像没人骑过。晓虎练过体操,曾经通过了当时“劳卫制”二级运动员的考核,身体素质没得说。他能纵身跳上大辕马高高的马背,当时良种站的知青很少有人能做到。为了公平起见,我俩各自挑选一匹身材较为矮小的蒙古马,牵着来到“二抚公路”上。我们把马匹牵出一段距离朝回跑,约定谁先跑到路边的一个厕所算赢。

我俩翻身上马,比赛开始。我能看出来,他没把我放在眼里。我心里暗暗较劲,非得赢他不可!双腿一夹,用缰绳狠抽马屁股,胯下的白色里套马顿时四蹄腾空,冲在了前边,我心里好生得意。我回头一撇,他骑着栗色骟马,不紧不慢地跟在后边,怎么加鞭也超不过我。雪花在马蹄下翻飞,眼看厕所越来越近,今天的冠军,非我莫属了。

这时,我们的左前方路边是知青的一排砖瓦房宿舍,右边稍远处是马号低矮的土房。我俩骑马沿着公路中央狂奔,公路两侧的排水沟已经被大雪填埋得和路面一样平整。猛地,晓虎在后边喊了一声“小心”!我还没明白“小心什么”?胯下的坐骑突然一闪,朝公路右侧的马号直冲而去。我的身体骤然失去重心,但还没有摔下来,双手紧紧抱住马脖子。接着,我“紧紧拥抱”着我的马,一头钻进了路边排水沟内的大雪中,人和马都被大雪“活埋”了。

公路上传来晓虎的哈哈大笑声,还有看到这场面的几个观众笑声。我像个“雪人”一样,狼狈地爬出雪坑一看,我的马已经爬出雪窝,快跑回马厩了。赛马结果,没有胜负,只有“意外事故”。一般来说,马匹不会自己往壕沟里跑,但当时大雪把地面填平,它也看不出公路和壕沟的区别。晓虎解释说,马匹都“恋圈”,骑马经过“家门口”的时候,要特别小心马匹突然往家跑。马匹的突然动作,赶大车的行话叫“败道”。刚才,他在后边看出我的马要“败道”,所以提醒我“小心”,可我怎么知道马肚子里的盘算?

别光说我俩的囧事,我们也比过当“英雄”,有过“光辉而不灿烂的英雄事迹”,只可惜这“光辉”没多大亮儿,没几个人知道。

那是68年夏秋之交,我们良种站的几个男女知青们,来到北大荒已经多半年没洗过澡了。大家相约到草甸子里的一个较大的“水泡子”内游泳洗澡,彻底“斗虱批修(主要是男生)”。开始,大家都有些“男女授受不亲”,男生和女生各自划出“楚河汉界”,各游各的。但水泡子里的杂草极多,很容易被草缠住脚腕,为了在出现意外时相互有照应,彼此约定能看见就行。

这个水泡子挺大,像个小湖。没多会儿,水泡子中间突然传来惊叫声,一个女生的脑袋在水面上下起伏,显然是出危险了!晓虎当时的位置距离溺水者最近,他游自由泳(不易被水草缠住)飞快冲了过去,率先托起那个女生。接着,我们就看见晓虎和那位女生的脑袋在水面“此起彼伏”?

几十年后,根据我们在聚会中那位溺水女生和晓虎的共同追忆,当时的大致情况是这样的:晓虎让女生扶住自己的肩膀,准备带着她游回岸边。晓虎让她只要能露出嘴巴呼吸就行,这样她的大部分体重都在水里。但那位女生完全不熟悉水性,出于恐惧想让脑袋高高离开水面,只能用力下压晓虎的肩膀。这一来,她的体重大部分到了晓虎的肩膀上,晓虎只能沉下去。那地方的水有多深不知道,但肯定是用脚踩不到底的,而且水里的杂草极多,对游野泳者是极大的威胁。

据那位女生说,她和晓虎在短短几分钟内,在“此起彼伏”的情况下,有了如下情景和断断续续的对话:

晓虎:你轻点儿摁,你一使劲,我就沉下去了?(没说完就沉下去)

女生:可我害怕呀?行,我轻点儿。(一松手,自己却沉下去)

晓虎:扶着我的肩膀,往岸边游。(托起对方)

女生:可我不会游呀?(一按,晓虎又沉下去)

晓虎:那,你是怎么游到这水中间的?(浮上来,有些生气)

女生:我是抱着一块木头漂过来的,木头没抱住——(自己又沉下去)

晓虎:坚持,你看,张新国也过来了!(开始喝水了,吐出一口绿水)

女生:要不,你甭管我了,自己走吧。(也开始喝水,态度坚决地一按,晓虎沉下去)

晓虎:那可不行!要死一块儿死——(近乎挣扎着浮出水面,托起女生)

就在二人在水里“开会讨论生死问题”的几分钟里,我在水里找到一截木头,推着木头飞快地游了过来。女生抱住木头,我和晓虎一起把木头和女生推到的岸边,总算化险为夷了。那位女生的姓名就不说了,反正是个咱们知青中的佼佼者。她是女四中的,曾经跟“小咬”一样,也“削发明志”,剃过“秃瓢儿”。

这回,“救人第一,比赛第二”,算是“双赢”。

我俩的这段“光辉事迹”,也不过是良种站的荒友们在后来聚会中偶然提起的小笑话,一笑了之。当过知青的人,谁还没有点儿助人为乐的事儿?今天写出来也是凑个小故事,没有“表彰”自己的意思。

晓虎还干过一件荒唐事儿。他在北大荒的劳动还不嫌累,得知田小波回京探亲,让田小波把他在家“练块儿”用的哑铃带回来。那对儿哑铃不是制式的,是五八年“大炼钢铁”时工人们自己铸造的,比买的哑铃重的多。小波“傻乎乎的认真”,跑到晓虎家里取哑铃,弄的晓虎爸爸哭笑不得。有道是“千里不捎针”晓虎竟然让这么个瘦弱漂亮的小姑娘,千里迢迢背那么重的“两个大铁砣子”!八成是在北大荒把脑袋冻出毛病了?。当然,小波没能完成这次“荒唐任务”。

再后来,我俩一起从25团调到61团,很快“各行其事”,彼此的故事反而知道的不多,想比都没有机会了。再后来,我上学,他当兵,听说他在辽西的“老四野”主力部队中从战士当到军事教官,四年间全副武装走了八千里(正规部队的“拉练”,比建设兵团的艰苦多了),可谓“八千里路云和月”。他所在的“红军团”曾经全副武装昼夜兼程、在冬天用24小时走完265华里,最后走到“脚掌有多大,血泡就有多大”,创造了全军在和平年代的长途行军记录。再后来,他做为沈阳军区的“军事技术尖子”,在准备参加“全军运动会”的训练时摔伤了腰,他已经是“干部苗子”却要求复员,或许还是他对权力没兴趣所致。当时部队复员政策是“哪儿来,回哪儿去”,他没有北京户口,也曾准备重返北大荒。这时返城风潮已经开始,他妈妈把他“办回”了北京。

回城后,成家,立业,各自忙得昏天黑地,聚少离多。我这个“老贫农”从当农工到退休,一直都在“下乡”。晓虎一头钻进故纸堆,成了文人,后来“下海”写电视剧,现在还忙着给大家出书。要说比,他在“爬格子”,我在“爬地垄沟”,隔行如隔山,我们之间已没有可比性了。

其实,晓虎上初中时已经显示出文学天份,他有家学根底,他的外祖父是我国著名翻译家董秋斯(笔名“求思”)。这名字也许大家不知道,最早的世界名著中文译本《战争与和平》、《大卫、科波菲尔》、《马背上的水手——杰克伦敦传》,还有最早把“米老鼠”和“唐老鸭”介绍到中国的《唐老鸭开报馆》等等,都是他外祖父的译著。抗战爆发之前,他外祖父最早把日本企图侵略中国的《田中奏折》翻译出来,刊登在报纸上,可惜没能引起国民党政府的注意和警惕。初中三年间,晓虎在他外祖父家不知看了多少书。在我们到北大荒的第三年,他的外祖父因为“文革”挨整,心情抑郁而去世了。晓虎报名去东北时,外祖父送给他一支“英雄200”金笔,意思是“干革命别把文化干丢了”。

后来的事实证明,晓虎“干革命把英雄200金笔干丢了”,但“没把文化干丢”。他的这种家学渊源,使他在后来的文化竞争中具有先天优势。他今天能用自己的文化优势为大家出书服务,也就不奇怪了。做为老朋友,也许我对他的“老底儿”更清楚。当然,自身的刻苦是更重要的因素,我就不多说了。

对了,有人说“没有孙子想孙子,有了孙子当孙子”。我俩眼下都有了小孙子,他的孙子叫“漾漾(往外洒)”,我的孙子叫“兜兜(往里装)”。我俩如果还想比,只能比谁“当孙子”当得更好了。

爱华网

爱华网