山西洪洞大槐树移民概述 (转贴) 刘金抗 编撰 山西“洪洞”县对于中国百姓来说,可谓家喻户晓,在中原和北方更可谓妇孺皆知。一个小小的县名,何以有这么高的知名度?这大概是因为:一是洪洞随“苏三起解”的传唱而扬名。二是随明初洪洞移民而被广泛记忆。 洪洞大槐树移民分布晋、冀、鲁、豫、陕、甘、皖、苏、鄂、蒙等地,甚至广西、广东、海南也有部分移民,南宁市卢家翎曾说:“《卢氏族谱》载:卢伯庄、平阳府榕木社人,郡在山西省洪洞县,清弘治年间举人,任广西北流知县,落业北流民安冲头村,生三子。至今子孙已有四万余人,遍及广西、广东、海南三省七县。”从明初至现在,在各个历史时期,昔日由洪洞迁出的移民,又转迁到云南、四川、贵州、新疆、东北等地区。例如明末吴三桂降清后,被封平西王,他率军转战陕西、四川、云南、贵州(《清史稿·吴三桂传》),部下士卒大多是冀、豫、鲁健儿,他们大多是古槐移民后裔,多不愿附逆而散居各地。清军入关后,旗民多编入军籍,关外空虚,土地荒芜,为了恢复生产,清政府奖励由关内向关外移民,“顺治十年议准辽东招民开垦,有能招至一百名者,文授知县、武授守备……招民数多者,每百名加一级”。(《古今图书集成·赋役考》)这项政策,一直贯彻了几十年,从古大槐树迁出的人民,有相当部分再转迁到东北地区。还有一例,在国民党退居台湾时,有相当部分移民后裔移民台湾,台湾《东方杂志》复刊第十五卷第七期载:高阳齐如山先生写道:“吾族乃于明永乐二年由山西洪洞县大槐树下迁去的,清朝末年,有许多河北省的军官重到山西,又寻到大槐树之所在……足见中国人念旧不忘本的心情之浓厚。”陈纪滢先生也写道:“北方多少代以来,一贯证明成祖燕王扫北后,把山西省迤西居民,迁徙至中原,以洪洞县为移民转运站这件事,互相转述,至今不衰,认为这是历史上北方居民的一次空前大迁徙。”台北新店市张学亮先生给洪洞县政府来信说:“我的祖先是山西洪洞老鹳窝人,姓张。属于‘甜菜芽张’。据现今菏泽市地各志记载,我的祖先是于1368-1398年间从山西省洪洞县老鹳窝东迁至山东曹州府西北45里李庄集,后又东移二里建村,是为黎阳村。” “谁是古槐迁来人,脱鞋小趾验甲形”。河南、山东、河北、陕西、皖北、苏北等地普遍传说,凡是从洪洞迁来之民,脚小趾甲中有一裂缝,好像是两个指甲,不是古槐迁者,均无此特征,时至今日仍为复形指甲,这一问题还待民俗学者、遗传学者深入研究。据说还有有些移民是被绑押解迁出的,路上如果需要大小便,必须让领队解开绳索,故至今这些地区上厕所仍说成“解手”。 一、洪洞与洪洞大槐树概述: 1、洪洞概述 洪洞历史悠久,其由来史志上说法纷坛,而较晚的县志上有以下两种:一种是雍正年间《洪洞县志》所载,春秋时期,杨、姬姓氏尚未确定.杨之先出自有周伯侨者,以支庶初食采于晋之扬,因氏焉。周衰,杨氏谮称侯号,曰杨侯。…。春秋时为杨侯国.属晋,这就是流传的洪洞县原为杨侯国的缘由。战国时属魏,后归赵;秦汉置“杨县”。隋“义宁元年,改徒杨县于西北十五里,为今洪洞县”。为什么叫洪洞县呢?“因有洪洞镇,故名。相传南有洪崖,北有古洞.镇得名以此。”一种是民国年间《洪洞县志》所载,“杨侯故址,侯为周同姓。国后灭于晋,子孙迁署,以因为氏。……故址氏秦壁空崖。”同时又记载道:“周杨侯国,文王庶子.伯侨所封。……后灭于晋。”秦置墨扬县,隶河东郡。隋隶临汾郡,义宁二年更名洪洞,取县北洪洞镇为名。关于洪洞古镇,此志有较生动的记载:“洪建在县小雨门外.涧水之南。壁立百尺,逶东袤五十余里。郭景纯游仙诗所云拍洪崖肩者即此。” 2、洪洞大槐树 洪洞县之所以出名,还和洪洞县的大槐树有关。据民国年间《洪洞县志》裁,“大槐树在广济寺左”。该广济寺为历代贞观二年历建,寺院宏大,殿宇巍峨,往来香客不断。同时,这里又处南北要道,设有经站。传闻四方的洪洞大槐树就生长在广济夺,相传为汉代所植。积年累月,树大荫深,吸引了成千上万的老鹳在此筑巢垒窝,成为大槐树独特的一景。 县志记载:明洪武永乐年间,屡移山西民于河北、山东、河南、江苏、安徽等处,广济寺设局驻员,大槐树下发结凭照川资,洪洞移民就是从这棵大树下一步一步离开故乡,将大槐树视为永远的故乡。可惜年代久远,明代大槐树,早已和寺院—起毁于汾水,第二代大槐树也以枯萎,可喜的是现在第三代大槐树又已枝繁叶茂。民国二年,县人景大启、刘子林等,募资树碑,以志痕迹.石碑—丈五尺,宽二尺四寸,碑冠篆刻“纪念”二字,碑阳刻“古大槐树处”,五个隶体大字,碑阴刻有碑文,简述移民事略.并建有碑亭禾茶亭,有“誉延嘉树”,“荫庇群生”等匾额。还刻有诗作:“木本水源流泽长.依依杨柳认村庄,行人还里前踪记.遗爱深情比召棠。”现每年清明举办寻根问祖节,都吸引了大批移民后裔前往认祖寻根。 二、大槐树移民的背景与原因 1、元代残酷统治,农民起义不断,战争频繁,明“靖难之役”,造成北方人口剧减。 元代是封建社会一个最野蛮、最黑暗的朝代。为了加强蒙古贵族的统治力量,元朝实行以蒙古贵族为主.联合汉族地主和色目、契丹等族的上层分子.共同压迫与剥削各族另动人民的政策。为保持蒙古族的生活习惯河生活方式,变大片土地为牧场,又通过“赐地”的方式剥夺农民的土地,农民失去土地,被迫去租种高地租的土地,农民对蒙古族政权越来越不满。元朝统治者还将各族人民强制分为四个等级,即蒙古人、色目人、汉人(包括北方汉人、契丹人、女真人、高丽人)、南人(指南方汉人和其它各族人)。其中蒙古人地位最高,汉人尤其是南人地位最低。还明文规定:高级官吏很少由汉人担任,内外官府,“其长则蒙古人为之,而汉人、商人贰焉”同时在刑法上、科举上,都从备方面限制汉人、南人。特别是不许汉人、南人藏兵器、田猎、习武、养马、祈神、赛衣,甚至不许集市买卖和夜间点订。尤其令人不能忍受的是,蒙古贵族还强迫汉人、南人转化为奴隶,动轨上万家。元顺帝时,元丞相伯颜因农民起义首领朱光卿、棒胡是汉人,竟奏请朝廷,杀尽天下张、王、刘、李、赵五姓(汉人中以这五姓最多)人。这一血腥恐怖政策终于激起了元末大规棋的农民起义。 2、元代中原、北方地区灾害不断,大批民众死亡。 元末明初,中原一带,不但兵祸迭起,旱涝蝗疫之灾也超过了任何一个朝代。 最严重的是水灾。据《元史·王行志》等书记载,元末至正元年到26年,几乎每年那有特大洪水泛滥成灾。比如,至正四年(公元1344年)黄河在曹州、汴梁等地三处决口,人民游移多至45.8万余户,河南仅存封邱、延津、登封、偃师几县。而燕、赵、齐、鲁及苏北、皖北等地则是一片荒凉。同年五月.济宁路兖州、汴梁、鄢陵、通许、陈百、临颖等县大水害稼,人相食。八年正月辛亥.河决济宁路。二十三年七月河决东市、寿张,屺城墙、漂屋庐,溺死甚众。26年2月,河北徙,上自东明、曹、濮,下及济宁皆被其害。八月济宁路肥西县城西黄河泛滥,漂没民居,百有余里,德州、齐河县境70余里亦如之。由于当时黄河、淮河多次决口,使中原之地“漂没囚庐无算,死亡百姓无数.衬庄城邑多成荒墟。”连当时的一应治河大臣也说中原地区“连岁饥馑,民不聊生。”这种情况到明初仍不断发生,例如“成祖永乐14年(公元1416年)正月,怀庆、彰德府大水。五月。汉水涨溢,淹没州城;南平、将乐、沙县、顺昌大水;…六月,真定府、获鹿县雨雹。……七月.广信、饶州、衢州、金华大水,坏房台死人畜甚多;…邰光大水.荡舍,漂溺男女数万口…开封府十四州县淫雨,决黄河堤岸,没居民田稼,山东、邹县淫雨,暴水至,坏民庐舍212户:占化县雨,伤田禾;永平府久雨,滦、漆二河溢,坏民田禾庐舍。” 除水灾之外危害较大的是蝗灾。从至正元年到25年:大蝗灾计有18次,中原地区从元统三年到至正末的13年中’就有15次大饥荒。例如至正12年六月,元大名路的“开、滑、浚三州,元城十一县,水旱虫蝗,饥民716980口”至正17年河南大饥。18年“京师大饥,彰德亦如之。”至正19年冀、鲁、豫大饥,通州民刘王杀其子而食之。山东、河南之孟律、新交、渑池出现了“民食蝗、人相食”的惨状。进入明初以后,蝗灾仍不断发生。例如.洪武八年,“河南彰德府安阳等县,北平大名府内黄等县蝗。“大同太原二府暨山阴诸县雨雹,真定等府、平山等县蝗。”而“成祖永乐十四年……七月 ……卫辉府、新乡县、安乐州、通州及顺义、宛平二县蝗。” 同时,危害极大的瘟疫也多次流行于河南、山东、河北、陕西以及南方诸省。至明初永乐14年(公元1416)六月.还有“夏,浙江大旱,疫疠”的记载。洪武年间驸马都尉右柱国曹国公李贞曾上表朱元璋说他的身世:“继而中原兵起,室家无存。独携幼子,避难他方。寄迹于豺狼之区,奔走于荆棘之地。命危朝露,岂意生全。”可见当时兵患天灾之严重。 3、末明初山西相对稳定,人口稠密。 在中原、淮河流域战事频起的时候,表里河山确实相对安定,呈现出难得的稳定,一是中原的农民起义在元军的镇压下很少波及山西,而是山西良好的自然地理条件有利于人口的繁殖。自隋至宋,山西都保持每平方公里20多人的人口密度,在元初,由于战争人口密度降为3.5人/平方公里,元至正二十八年的人口统计为553938人,由于山西在元政权视为重要基地,因此战争很少波及,到明洪武十四年时人口达到了4030454人,人口密度又达到了25.8人/平方公里的密度。而据《明实录》记载,洪武十四年即公元1381年,河南人口1891000人,河北人口1893000人,而山西人口4030450人,比河南、河北的人口总和还多30万人。 明初移民的现实原因,黄有泉 高胜恩先生归结为三个: 1、发展生产、提高国力。 明朝初期,对于这种人口剧减,府州生产力大衰退的情况下,明初统治者十分清楚,万分着急,朱元璋对此说的十分明白:“丧乱之后,中原草莽.人民稀少,所谓田野辟,户口增,此正中原之急务。”不单最高统治者朱无际如此认识.几乎朝廷中的有识之士无不有这种认识,地方和中央官员纷纷上书,请求充实空旷之野,发展生产,提高财力。如.早在洪武三年,郑州知州苏琦就提出“时宜三事”,其第三事即“垦田以实中原。”他指出:“十年之间,耕桑之他变为草莽。方今命将出师,廓清天下。若不设法招徕耕种,以实中原。恐日久围国用虚竭。为今之计,莫若计复业之民肯田外,其余荒芜土田,宜责之守令,召诱流移未入籍之民。官治牛种,及时播种,外与之置仓,中分收受。若遇水旱灾伤.踏验优免…”如此则中原渐致殷实.少苏转运之劳,流移之民亦得以永安田野矣。” 2、充实京师、巩固根本。 为防各地豪强做乱,朱元璋效法秦始皇、汉高祖,强迁各地豪强于京师。洪武二十四年七月,朱元璋十分坦白地告诉工部官员说:“昔汉高祖徙天下豪富于关中,联初不取。今思之,京师天下之根本,乃知事有当然,不得不尔。”明成祖朱棣建都北京后,也开始了有计划的充实北京工作。《明太祖实录》:“永乐元年,令选浙江、江西、湖广、四川、福建、广东、广西、陕西、河南及直隶、苏松常镇、扬州、淮海、庐州、太平、宁国、安庆、微州等府。……殷实大户.充北京富户。”之后,又多次迁徙山西的人民到北京近郊一带。 3、防守边疆、加强国防。 屯田戍边,自汉代以来就是我国防守边疆的一项重要措施。屯田,指汉代以来历代政府为取得军队给养或税粮,利用兵士和农民垦种的荒废田地。历代屯田有军屯、民屯和商屯。汉武帝时在西域屯田,汉宣布时在边郡屯田,都使用驻军,是为军屯;三国时,曹***在许下屯田,开始由典农官募民开荒种地,此为民屯。应募的农民称屯田客,规定官给牛、种,收获官XXXXX,如农民自带耕牛则所获对分;至明代才有了商屯。明行中开法,盐商在边疆募民开荒种田,以所得粮草换取盐引.即为商屯。由于屯田组织***强,耕地面积大,能采用先进耕作法,所以产量—般比较高,因而能为期廷积集大批的粮食,从而增强国家的实力。 三、洪洞移民的规模 洪洞大槐树迁民并非自明代开始,从宋、金便有,元初不断,而到了明初,则形成了规模宏大的有政府组织的移民活动。明代的迁民活动,延续了有明一代,不过主要在洪武和永乐年间。清乾隆年间,这种活动还在延续,不过是零星的。 洪洞大槐树迁民并非只迁洪洞人.洪洞大槐树是山西迁民的聚集地,迁出的居民是以太原、平阳二府,泽、潞、辽、沁、汾五州为主之人。根据《明史》、《明实录》的记载,按当时的行政区划,太原府辖州六县二十二;阳曲县、太原县、榆次县、太谷县、祁县、徐沟县、清源县、交城县、文水县、寿阳县、临县、盂县、静乐县、河曲县;平定州:乐平县;忻州:定襄县;苛岚州:岚县、兴县;代州:五台县、繁峙县、谆县;保德州;石州:宁乡县。平阳府辖州六县二十九:临汾县、襄陵县、洪洞县、浮山县、赵城县、太平县、岳阳县、曲沃县、翼城县、汾西县;蒲县;蒲州:临晋县、荣河县、猗氏县、万泉县、河律县;解州:安邑县、夏县、闻喜县、平陆县、芮城县;绛州:稷山县、绛县、垣曲县;霍州:灵石县;吉州:乡宁县、隰州:大宁县、石楼县、水和县。泽州辖县四:高平县、阳城县、陵川县、沁水县。潞州辖县六:长子县、屯留县、襄垣县、潞城县、壶关县、黎城县。辽州箔县二:榆社县、和顺县。沁州辖县二:沁源县、武乡县。汾州辖县三:孝义县、平遥县、介休县。 从现在看,迁出地应是临汾、运城、晋中等地区,太原、长治和晋城等市。可见当时在山西组织迁民的地区是相当大的,除雁北地区外,几乎包括了整个山西中南部。这些地区的迁民临行前,大部分人在洪洞大槐树下,办理迁移手续,领取户部颁发的迁移堪今,叙旧告别,然后各奔去处。 仅史书有确切记载的洪洞迁移活动达18次之多,其中洪武年间迁民10次。洪武六年与九年曾两次“迁山西及真定民屯风阳”。洪武二十—年,往河南彰德和太康迁民;二十二年和二十五年先后往河南迁民两次,总计3次。洪武二十—年,往山东临清、二十二年往山东东昌、先后两次迁民;二十二年,还从沁州往山东迁去自愿应募屯田者;二十五年又往山东迁民,往山东迁民共4次。往京师地区迁民共5次,洪武二十一年,迁往真定,二十二年迁往大名和广平、二十二年又迁往北平、二十五年迁往河北、三十五年迁往北平。洪武二十五年往大同等地,二十八年往塞北(即山西雁北、内蒙古、陕西等长城以北地区)迁民。永乐年间8次迁民全是往京畿地区(即河北、北京、天津等地)迁民的。 杨安样先生曾对大槐树迁民史实做了整理:根据《明太祖实录》、《明史·食货志》、《李善长传》、民国新纂《云南通志》等文献载,明初迁民,主要从内蒙古、苏松嘉湖杭五郡、山西以及其它零星地区迁出。洪洞迁民共十七项,占明初迁民记载六十六项的百分之二十六。现将洪洞古大槐树处迁民十七项分述如下: 1.《明太祖实录》卷110载:“洪武九年十一月徒山西及真定民无产者于风阳屯田”。 2.《明太祖实录》卷131载:“洪武十三年五月,山西民为军者二万四千余户,悉还为民”。 3.《明大祖实录》卷193裁:“洪武二十—年八月户部郎中刘九皋言:今河北诸处,自兵后田多荒芜居民显少……*户部侍郎杨靖曰:…‘山西民众,宜如其言。于是迁山西泽潞二州民之无田者,往新德(豫)、真定(冀)、临清(鲁)、归德(豫)、太康(豫)等处间旷之地,今自便置屯耕种,免其赋役三年,仍给钞二十锭以备农具。” 4.《明大祖实录》卷197载:洪武二十九年九月后军督朱荣奏:山西贫民徒居大名、广平、东昌三府者,凡给田二万六千七十二顷; 5.胡广《明太祖实录》洪武二十二年十一月“上以河南彰德、卫平、归德,山东临清东昌诸处土宜桑枣,民少而贵地利,山西民众地狭故多贫,乃命后军督府柬事事李恪等渝其民愿徒者,验丁佃田,其冒名多占者,罪之。复令工部榜渝”。 6.洪武二十五年八月给山西民兵十万人,钞各三十锭,令量牛屯田。 7.《明太祖实录》卷223载;洪武二十五年十二月宋国公冯胜等籍民兵还。先是上遗胜等往太原、平阳选民丁立都伍,置卫屯田,至是还以所籍之数报之……计平阳选民丁九卫、太原、辽、沁、汾选丁七卫,……每卫五千六百人。 8.《明太祖实录》卷223载:洪武二十五年十二月,后军都督府柬事李恪、徐礼还京。先是命恰等往谕山西民愿徒居彰德者听。至是还报,彰德、卫辉、广平、大名、东昌、开封、怀庆七府徒居者凡五百九十八户。计今年收谷粟麦三百余万石,棉花千—百八十万三千余斤,见种麦苗万三千一百八十余顷。上甚喜曰:“如此十年吾民之贫者少矣”。 9.《明大祖实录》卷236载:洪武二十八年正月,甲寅谴使救晋王桐,发山西都指挥使司属卫马步官军二万六千六百人往塞北筑城屯田。 10.《明太宗实录》卷21载:“永乐元年八月定罪囚于北京为民种田例。先是刑部尚书郑赐都察院左都御史陈瑛等上言……北平、永平、遵化等处境地肥沃,人民稀少,凡徙危罪除……其余有犯俱免,免杖编成里甲,并妻子发北京、永平等府州县为民种田……礼部议奏:“山东、山西、陕西、河南四布政司就本政司编成里甲……上悉从之”。 11.《明太宗实录》卷12下裁:洪武三十五年九月命户部遣官核实出西太原、平阳二府,泽、潞、辽、沁、汾五州,丁多田少及无田之家,分其丁口,以实北平各府州县。 12、《明太宗实录》卷31裁永乐二年九月徒山西太原、平阳、泽、潞、辽、沁、汾民一万户实北京。 13、《明太宗实录》卷37载:永乐三年九月,徒山西太原、平阳、泽、潞、辽、沁、汾民实北京。 14、《明太宗实录》卷40载:“永乐四年正月湖广、山西、山东等郡县史李懋等二百十四人言愿为民北京。命户部给道里费遣之”。 15、《明太宗实录》卷49载:“永乐五年五月,命户部从由西之平阳、泽、澜,山东之登莱好府州五千户隶上林苑监,牧养栽种,户给道里费一百锭.口粮六斗”c 16、《明太宗实录》卷103载:“永乐十四年十一月,徙山东、山西、湖广流民二千三百余户于保定州,免赋役三年”。 17、《明太宗实录》卷106载,永乐十五年五月山西平阳、大同、蔚州、广灵等府州申外山等诣阙上言:“本处地孬且窄,岁屡不登,衣食不给,乞分丁于北京、广平、清河、真定、冀州、,南宫等宽闲之处,占籍为民,拨田耕种,依例输税,庶不失所。从之,仍免田租一年”。 |

爱华网

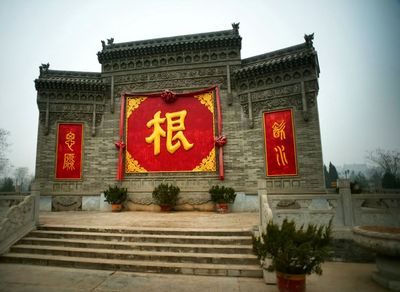

爱华网