第一节 称谓

戚族称谓

太爷爷 曾祖父。

太娘娘 曾祖母。

爷爷 祖父。

娘娘 祖母。

姑婆 祖父之姐妹。

姑丈 姑婆之夫。

爹爹 父亲(现多称爸爸)。

姆嬷 母亲(现多称妈妈)。

伯伯 父之兄。

叔叔 父之弟。

丈人 岳父。

丈姆娘 岳母。

亲家公 姻翁。

亲家母 姻媪。

老公 丈夫。

老婆 妻子。

公公 丈夫之父。

婆婆 丈夫之母。

媳妇 儿子之妻。

哥哥 弟妹对兄之称谓。

弟弟 兄姐对弟之称谓。

姐姐 次女次男对长女之称谓,俗称“大大”。

妹妹 长男长女对次女之称谓。

堂兄弟 叔伯之子。

堂姐妹 叔伯之女。

表兄弟 舅舅或姑母之子

表姐妹 舅舅或姑母之女。若系姨娘之儿女,则为“姨娘表兄弟”或“姨娘表姐妹。”

姑母 父亲之姐妹。俗称“孃”。

姨娘 母亲之姐妹。

姑爹 姑母之夫(或称姑夫)。

姨夫 姨娘之夫。

姐夫 姐之夫。

妹夫 妹之夫。

嫂嫂 兄之妻。

弟媳妇 弟之妻。

姑娘 丈夫之姐妹。

外公 母之父。

外婆 母之母。

舅舅 母之兄弟。

妗姆 舅之妻。

太公 曾祖父之兄弟。

太婆 曾祖母之妯娌。

社会称谓

头脑对工头、役头、领班、船工之称谓。

司务 对手工业者及穿短衫体力劳动者之称谓。

先生对塾师、学校教师、店伙之称谓。对从事以下职业者亦称先生:丹青、打卦、吹牌、郎中、帐房、朝奉、厨司、道士、算命、行郎、看风水。

同志 原为革命志士相互称谓,解放后,初为对革命干部称谓,后发展为相互间之一般称谓。

第二节 婚嫁

旧式婚礼

男婚女嫁,“人道之始”。绍俗旧式婚礼同姓禁婚,表亲不忌。正娶婚仪,“匪媒不得”。男女双方皆重门当户对。

绍兴旧式婚礼中之喜娘——老经媒人穿针引线,双方初合其意后,男家始派男媒携礼物向女家求婚,俗称“开口”。女家接受礼物,即互换“庚帖”,后双方请人推算年庚生肖有无冲克。同时,想方设法暗中相亲。《越俗婚嫁竹枝词》曰:“色色般般打听完,门当户对两相欢。

男家中意女家肯,却许新人偷伴看。”婚事既定,即由男家向女家下聘,备鸡、鹅、果品、钱币、饰物,以木盘盛之,俗称“头盘”。盘之多少,以男家家境而定,少则八盘,多者可达三十二盘。然后男家择日迎娶,并须由男媒及早告之女方,俗称“道日”。并在“道日”时兼发“二盘”,女家多把“二盘”退回,以示妆奁无多,不敢收受。距婚期三日,女方即请行郎将妆奁运至男家,俗称“发嫁资”。嫁资有各式2件或各式4件之分,故有“双双落”、“四四落”之称,视女方贫富而定。贫家嫁女,仅有马桶1只,小厨1口,故旧有“一只一口,背得就走”之谚。

在婚嫁前三日,新郎新娘均须沐浴。浴前于浴盆上置一砻筛,装荔枝、桂圆、胡桃、枣子、红蛋、松子、桑子或梧桐子、花生、绿豆、栗子等果品,淋以温水,新郎新娘即以此温水沐浴。经温水淋遍之果品,称“淴浴果”,翌日,分送戚友邻居。婚期俗称“好日”,前一日,男家须备花轿迎亲,曰发轿。轿至女家,新娘须经迎亲行郎再三催妆方由兄弟(无兄弟者由堂兄弟代)抱入轿内,时,其母坐于马桶箱上放声大哭,称“哭马桶”。城区花轿须过“五福”、“万安”、“大庆”、“保佑”等桥以讨口彩。农村轿船经过桥梁,其桥亦须选择,凡遇不吉之名,宁绕道而驶。

结婚大礼俗称“拜堂”。喜堂悬和合二仙或福禄寿三星像,高烧红烛。新郎新娘经礼生司仪,拜揖天地、公婆及夫妻对拜,然后以红绸作结,新郎新娘各执一端,牵引进入洞房,俗称“牵红”。牵红时,地上以麻袋交替铺垫,新郎新娘须走于袋上,以取“传代”之意。富家则红毡铺地,以示“簪缨传家”。入洞房后即行坐床,新郎新娘在床上居中坐定,两旁又各坐伴郎、舅爷,各用力挤向对方,以期占据较多位置,俗传所占位置多寡,可卜日后家中权力大小。故亦有由此而引起男女家反目者。

坐床后,新郎新娘饮交杯酒。新郎以红线束腰之甘蔗挑起新娘头上红巾,称“挑盖头红。”并有“吵房”之俗,亲朋好友涌入新房,对新娘倍加调笑,新娘不得反目。

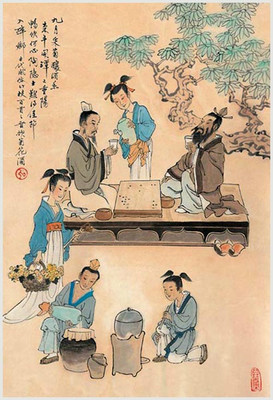

抢亲图(《点石斋画报》)

旧时,男尊女卑,唯结婚时,绍俗新娘有“进门三大”之俗,即拜堂、坐床、吃“头聚饭”时,均可位于大首。

非常婚礼

非常婚礼旧时多流行于贫苦之家,虽经双方同意,实皆出于无奈。此类婚俗,建国后已先后禁绝。

童养媳男女双方或男家无财礼聘亲或女家无力抚养,经媒人说合,女孩未成年即至夫家为妇,俗称“养媳妇”。亦有男家子幼,缺乏劳力,即娶贫家女为童养媳,以作劳力使用。故俗有“十八姐姐七岁郎”之谚。丈夫未成年时夜随其母同睡,至婚龄,补行简单婚礼后方夫妻同房。童养媳未成婚前多受公婆虐待,成婚后又因年岁悬殊而受丈夫岐视。

冲喜男女定亲后,男家父母或新郎本人患重病,甚至病危,为迎喜神以祛患除疾,仓促成亲,俗称冲喜,亦称霍亲,以期疾病霍然而愈。冲喜一切从简,无须大操大办,女家亦可少陪或不陪妆奁。冲喜时亦有新郎已重病不起,由姐妹代拜堂者。故未闻笑声闻哭声,脱去吉服换丧服,成亲后即披麻戴孝,送丧守寡者甚多。

第二节丧葬

举丧

旧俗死后三日而殓,如是日适逢双日,则推迟一日。有“绸殓”、“布殓”之分。“绸殓”即死者所穿殓服皆用绸制,布殓则以布制。殓服俗称“寿衣”,有早年死者尚健在时已制就者,亦有临时赶制。殓后,每日早中晚均应于灵柩前供饭,燃锭烛,曰“上饭”,直至出殡安葬。死者墓地多先请人选择,曰“看风水”。常人犹壮实,早营坟墓,谓“寿圹”或“寿穴”。家资菲薄者,则多在人死后方卜地买石筑坟以葬。

丧事期间,亲属均须服白,俗称“穿素”,按亲疏不同,确定孝服粗细与时间长短,亲者服重期长,疏者服轻期短。以儿子之孝最重,儿媳应以白绳缠发,梳作高髻,俗称“矫健髻。”并有“做七”之俗,即从死者断气之日推算,以七日为一七,至七七止,或祭祀,或请僧道诵经拜忏,曰“做七”。旧俗“头七”由儿子自做,“六七”须由出嫁之女操办,有“‘六七’不吃家乡饭”之说。“五七”俗谓亡灵归家“省亲”之期,丧家须在天井置一高梯,俗称“望乡台”,谓亡灵可借此望乡,并焚化死者生前所穿部分衣服。其它各七俗曰“散七”,均较简化。富家亦有逢七必做者,故有“七七做、八八敲”之谚。七七又称“断七”,祭祀后,丧事才告结束。

火葬

建国后,土葬在城乡仍相沿甚久。县内自1966年在南镇建立火葬场后,火葬之风渐开,殡葬旧俗才得以改革。现遇丧事,丧家多以讣告形式,告知死者亲友,并以简单仪式,向死者遗体告别,以佩戴黑纱、白花,为死者致哀,然后将遗体火化。但农村丧葬旧俗不绝,大肆营坟造墓,仍时有所见。

第四节 生育

绍兴旧俗视传宗接代为头等大事,故生育习俗中重男轻女严重。得子者,俗礼隆重,生女者,则常不事铺张。

出生

妇女怀孕,俗称“有喜”。孕妇即将临盆分娩之月,谓“落月”。其时母家须及早缝制婴儿衣衫、被褥,送至女婿家,名曰“解”。亦有送鸭罐、粽子等物,以取“阿官”、“种子”之意。胎儿出生称“落地”。一月内,产房称“暗房”,门窗紧闭,不使众人出入。婴儿出生三日,由丈夫或邻家幼童为产妇吸出奶水,谓“开奶”,然后方可为婴儿喂食。产妇自临盆起,一月内,称“做舍姆”。期间,产妇多不下床劳作,不得出产房,夏天忌搧扇,忌用冷水洗面。女家须送红糖、挂面、鸡蛋、白鲞、火腿等物,俗称“送舍姆羹”。农村尚有向邻家挨户索讨零星布片,百纳成衣,称“百家衣”,俗传婴儿衣之可积百家之福,消灾消难。

满月

婴儿出生满月,须择日剃头。是日,设酒席,宴请亲友,称“办剃头酒”。席间,抱婴儿与亲友相见。亲友皆须馈赠礼物。旧时多以制钱一百相赠,称“百岁钱”,有祝婴儿长命百岁之意,现已改赠衣服玩具。婴儿剃下之发,须揉成圆球,装入布囊,挂于帐钩,以取“身体发肤受之父母,不敢毁伤,孝之始也”之意。农村更有凡生女者,于当年酿酒数坛,埋于地下,待女出嫁时取以待客或作陪嫁之俗。此酒即称“女儿酒”。

得周

婴儿出生满一周岁,称“得周”。外婆家须备礼往贺。是日,为测婴儿志趣性格,多以木盘盛笔墨纸砚、珍宝玩物、尺剪针线、胭脂花粉等,

任由婴儿抓取,谓可卜其未来志向,曰“试晬”,俗称“抓周”。如婴儿满周岁尚不能举步者,于是日置一绳索或稻草于婴儿胯下,随其在父母搀扶下学步向前,家长即以菜刀将绳索或稻草逐刀斩断,俗称“斩脚筋。”

第五节 取名

乳名

绍俗婴儿乳名多以其父母或祖父母之年岁名之,如婴儿出生时,其父二十一岁,即取名廿一,或其祖父五十岁,取名五十。亦有以婴儿生肖名之,如肖狗称阿狗,肖牛称阿牛,肖虎称老虎。或以婴儿降世之时令名之,如春生、秋生、冬生。或以婴儿落地时体重名之,如七斤、八斤。亦有盼子心切,将女婴取名招弟、来弟等,以望来胎得子。

乳名亦称小名,幼年在家呼唤,成人后多不再用。

学名

即大名,俗称“书名”。系儿童入学时由长辈或启蒙老师所取,多含寓意。形式有单名、双名之分,取意则涉及甚广:

以性别取名。男性者,其名多阳刚之气,女性者,其名多窈窕之态。

以五行取名。旧俗婴儿出生后须为其排算八字,凡五行有缺,即在取名时给以补入。如五行缺金者,其名取金旁诸字;五行缺木者,则以木旁诸字为名。

以排行取名。按孩子出生先后,依次取名。

以希冀取名。父母对孩子抱有某种希望,寓意于孩子名字之中。

以事取名。孩子出生时,适有某重大事值得纪念,即以此取名。

以地取名。以婴儿出生地取名。

以宗族取名。旧时同宗子孙,均须按宗祠家庙之柱联或代歌,依次取名,一字一代,不得混淆。孙端孙氏宗祠,曾于清雍正元年(1723)编《百代歌》一首,共一百字,以为子孙取名之用。歌曰:“汝志贻亦学,秉家宝树荣。钟灵开运会,造化达精英。孝友书词显,昌臧颂义明。心传延道德,性理葆和平。从善影修职,承先勉守成。伦常敦大节,政绩致贤声。儒雅谋猷裕,循良喜起赓。培源昭谨慎,作则厉忠诚。利器崇诗礼,光前铸史经。乐安遗泽远,百代继隆名。”

名以外,尚有字与号者,多由本人自取。

寄名

婴儿出生后,病痛不绝,父母怕其夭折,即携幼儿往神前或僧道处“寄名”为弟子。此俗旧时甚盛。鲁迅幼时亦曾于长庆寺寄名。寄名时,父母将幼儿生辰告于神前,然后由僧道为幼儿取法名,赐以刻有“长命百岁”等字样之项圈或锁片,戴于幼儿颈上。幼儿即呼僧道为“师父”,以示幼儿已出家为僧。日后可免灾祸。

第六节 寿诞

寿诞庆贺有“做生日”与“做寿”之分。绍俗凡四十岁以下者,庆贺其生日,均曰“做生日”,四十岁以上逢十才称“做寿”。越谚有“十岁外婆家,廿岁丈姆家;三十勿做,四十要叉;五十大庆,七十大做”之说。故十岁、二十岁生日,应分别由外婆家,丈姆家操办。旧传人“本寿”为三十六岁,三十因未足“本寿”,四十又与“死”字谐音,均忌做生日。五十岁以上,已年过半百,至七十岁,旧时已称古稀,故多大加庆贺。绍兴又有“做九不做十”之俗,即寿期提前一年,谓“做九”。老人六十六岁生日时,还须由出嫁女烧肉六十六块,孝敬老人。谚曰:“六十六,阎罗大王要吃肉”,俗谓让老人吃肉后,可免阎罗王记挂,延年益寿。

寿庆时设席宴请亲友,亲友须馈赠礼品,寿翁可接受儿孙叩拜,称“拜寿”。寿宴上除各式菜肴外,须有面条,称“寿面”,因面为食品中最长之物,吃寿面,有祝寿翁福寿绵长之意。

寿庆之俗有尊老之风,故迄今相沿不绝,惟多在家庭内举行,不事铺张,并赠老人衣服、补品、生日蛋糕等,以示祝贺。吃寿面之俗皆多保留。

县内尚有在已故长辈遇整十生辰之期,或在家祭祀祝拜,或去寺院诵经礼忏,追行祝寿礼仪,以示后人孝念,称“做阴寿”。现已少见。

第七节 交往

民间往来彼此尚礼。相逢于途,互问近好;婚丧大事,相庆相吊;左邻右舍,相助相望。客来敬烟待茶,客去馈赠物品。途遇挑担者,主动让路,称“轻担让重担”。妇女过桥,逢桥下有船通过,必自动停步。即便相争动武,也恪守“一勿打黄胖,二勿打和尚,三勿打孤孀”之俗律。交往中,自称须用名,称人应用字、号,不能直呼其名,呼之视为不恭。主人为客筛酒筛茶时,客须以指头数叩桌面,以示叩头致谢。送客出远门,临别时须道“顺风”。一家有时鲜之物,多分赠亲友邻居,共同尝鲜。陆游《饭饱昼卧喜作短歌》有句云:“水车辘辘邻馈鱼,社鼓咚咚众分肉。”自注曰:“里中车荡取鱼,旧例以所得分遗。”足见此俗宋时已存。地头长有瓜果,路边晒有干菜、笋干,允许路人摘取止渴尝新,无瓜田李下之嫌。

第八节 忌讳

忌讳既为一种民族信仰,亦为一种传统礼仪。旧有“入境问禁,入门问讳”之说。忌讳多表示于行为与文字。

行为忌讳

旧时,越人多有以忌讳来规范生活,约束行为。诸如对祖宗之象征物须虔敬,不得毁坏。木主忌鼠咬虫蛀,不得翻倒。祖宗骨殖忌裸露,祖莹忌破坏,坟树忌砍伐。对祖宗丑行败绩,忌议论、张扬。旧时华舍赵氏族人禁演《赵匡胤借头》,安城杨氏族人禁演《碰碑》。

在日常生活中,亦禁忌繁多。古礼有“不践阈”之记载,民间迄今仍有作客忌踏主人门槛之俗。还忌生人跨入产房、蚕室。清晨恶闻鸦噪,出门恶遇僧尼,闻见须吐唾沫,俗谓可免晦气。忌以活鸭送礼,因古人有“鸭非多雄不卵”之说,以活鸭作礼,有讥人妻室不贞之忌。男人忌戴绿帽,因民间以戴绿头巾为妻有外淫之羞。

对部分行业,尚有特殊忌讳,渔家、船家食鱼忌翻面。酒坊内忌食桔子、荸荠等水果。

文字忌讳

文字为社会生活中无日不可或缺之工具。旧时越俗在行文时亦有较多忌讳。如避君亲师长之名,书写时或改换一字,或错写一笔。无法避免时,在尊者名字上加一讳字。避直言男女性器官,改以“阳物”、“根”、“阴部”、“下身”称之。民间有说凶即凶,说祸即祸之说,故涉及凶祸字眼,须多避讳。如“死”称“老了”、“谢世”、“弃养”、“呒有哉”,“病”称“违和”、“不爽快”、“不适意”等。

根据史载,忌讳之俗,始于周,成于秦,盛于隋唐,严于宋明。现已日益淡化。

爱华网

爱华网