生不逢时的辛弃疾

我在中国古人中最崇拜的第一人就是辛弃疾,真正的文武全才。

众所周知,辛弃疾是宋代最著名的大词人之一,是豪放派的顶级代表,其在词界位置差不多相当诗界的李杜。但实际上辛弃疾从本质上说并非文人,作词不过是他的业余消遣,他真正的理想是一代将星,他武艺高强,军事指挥才能更高,真正的帅才。而且在政治、经济、管理各方面均极具才情,真正的大英雄。只可惜生不逢时,胸中纵有天大报负,无处施展,无可奈何,只好以填词排遣心中郁结。

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

一、神勇战将

关羽斩颜良后,曹操曰:“将军真神人也!”关公曰:“某何足道哉!吾弟张翼德于百万军中取上将之头,如探囊取物耳。”操大惊……

“于百万军中取上级首级”是演义形容,而辛弃疾却真有此等史事。

他年轻时参加耿京义军,曾介绍张安国入伙。不想张安国趁辛弃疾不在时,杀害了耿京,逃入金兵大营。辛弃疾闻讯大怒,“赤手领五十骑,缚取于五万众中,如挟毚兔”,束马衔枚,间关西奏淮,至通昼夜不粒食。”

高大的辛弃疾就像抓小兔似的,于五万金军中将叛徒生擒活捉,飞奔千里,带回南宋。可知辛弃疾的勇气和武功之高。

当然,关于这段史料还有些争论。不过更早一些,辛弃疾曾介绍和尚义端入伙,后义端窃取大印叛逃。辛弃疾单骑快马追上义端,砍下首级,带回大营交给耿京。

据说辛弃疾生得“肤硕体胖,红颊青眼,目光有棱,背胛有负。”义端说辛的真身是青兕(青色犀牛),可知其身体极魁悟健壮。辛弃疾认为自己是将门之后,少年时在祖父辛赞的教导下,以习武报国为己任。

正如他在《念奴娇》中所言:“少年横槊,气凭陵、酒圣诗豪馀事。”饮酒作诗全是业余“余事”,习武从军才是正业。

二、目光如炬的战略家

辛弃疾不光是勇将,而且是帅才,目光超过当时南宋所有军事高层。

可惜生不逢时,刚刚从军,还没施展帅才,就率耿京义军一部投奔了南宋。辛弃疾大概以为这下可以大展鸿图了吧?谁知南宋小朝廷对北方投将并不重视,也许是猜忌,只给了个小小的文官“江阴签判”,并无兵权。

恰好,那时年轻的宋孝宗继位,一改高宗的消极避战,立志大张挞伐。辛弃疾看到机会,连续上书,先给江淮宣抚使张浚献上一条“分兵杀虏”的计策,用关陕、西京、淮北和海上这四路佯攻,调动金军主力,待江淮前线空虚之时,以数万精兵奇袭,可一举收复山东。此计正合三十六计之“围魏救赵,调虎离山”。

遗憾的是这位所谓“南宋抗金四大名将”之一的张浚志大才疏,完全不理解辛弃疾计策的核心,只取了他的”主攻山东“,却丢弃了最关键的“四路佯攻”,轻敌直攻,硬拼硬打,结果惨败于符离集。

辛弃疾为什么眼光如此之高呢?原来他知己知彼。还在少年时代,爷爷辛赞就命他佯装去金都考功名,实际搜集金军情报,观察山川形势,为日后抗金做准备。同时又辅导他熟读《孙子兵法》。可以说当时偏安避战的南宋,恐怕没有第二人比辛弃疾对金军更熟悉了。他深知金军战斗力强,但调动缓慢,所以才设计出“四路佯攻”之计,调开江淮对面的金军,以精兵猛攻,利用金军回援不及,可一举拿下山东。

可惜当时南宋所谓“名将”张浚,远不及辛弃疾的见识。

辛弃疾自小受爷爷辛赞培养,终成文武全才

三、兵书传世的军事家

此战后,辛弃疾也看出张浚这位“名将”其实是个草包。干脆直接给孝宗上书。献上了十篇关于抗金恢复的军事论文,分别为:审势、察情、观衅、自治、守淮、屯田、致勇、防微、久任、详战。统称《美芹十论》。全面介绍了金国情况,设计了完备而长期的恢复计划。他的结论是:金军虽强,但国内民族压迫深重,只要军事一有失利,政局就会剧烈动荡,宋军趁机挥师北上,中原可定。

此《十论》其实就是专门指导如何抗金恢复中原的兵书,中国历史上能以兵书传世的很少,大概也就孙子、曹操、李靖、戚继光几位吧,可知辛弃疾还是个军事理论家。

《美芹十论》引起了孝宗的注意,但孝宗的军事素养恐怕比张浚还要差。他根本不了解恢复中原是一项多么艰巨的工程,只图速战速决。对辛弃疾养精蓄锐,厉兵秣马,做长期艰苦准备的计划完全不理解。所以君臣产生了严重分歧,《美芹十论》只好束之高阁。

四、牛刀小试

辛弃疾虽然没等到领兵北伐中原的机会,但他的军事才能还是有了一次小小的施展机会。1175年,江西茶商军内乱,他们熟悉地形,运用山地游击战,政府军屡屡不能得手,茶商军威震湖北,湖南,江西,广东。上面只好派辛弃疾去征剿,这是他第一次接触南宋政府军,才发现宋军腐败严重,方知为什么战斗力如此低下。他只好另行从土豪武装中征兵。在辛弃疾机动灵活的指挥下,只用三个月茶商军即被剿平。以辛弃疾的才华,小小的平叛战役实在不够他施展的。

五、建设“诸军之冠”的飞虎营

后来辛弃疾又遇到一个机会,皇帝批准他建立一支新军“飞虎营”。他雷厉风行,克服种种困难,只几个月就建立了一支上千人的精锐之师。据《宋史》记载,飞虎军成立以后“雄镇一方,为江上诸军之冠”,不但很好地担负起了维护地方治安的任务,而且还对北方边境的守备也起了很大的支持作用。金兵对于这支作战勇敢的军队也是相当敬畏,称他们为“虎儿军”。

辛弃疾盼望着有一天能亲率飞虎军北伐中原,建立奇功。遗憾的是,此时又有小人从中搞鬼,使辛弃疾不得不离开飞虎营,调往它省任文官。

六、最后一次将军梦

待到辛齐疾晚年,又出现了最后一次机遇。朝廷权臣韩侂胄主张北伐,而且看中了辛弃疾的军事才华,终于委任他为镇江知府,靠近江淮前线,离他的将军梦想只有一步之遥。他一上任立刻招兵买马、搜集情报、制定行军规划。这位情报专家深知情报的重要,不惜重金购买了一幅详细的金军部署图,得知金军仍然强大,北伐仍然任重而道远。

不但如此,辛弃疾还就北伐的军事问题向韩侂胄提出过四点非常具体的“四要”建议:招兵要择(要在前线另招勇壮之兵),屯兵要分(新招精兵要跟“恐金症”的老兵油子分开),军事要张(并分两路,互相配合,形成张力),谍候要明(又一次强调情报的重要)。

但不幸的是,这位韩侂胄,跟前面的张浚、宋孝宗都是一样的猪脑子,盲目乐观,自大轻敌,与知己知彼、头脑清醒的辛弃疾发生了冲突。辛弃疾有感而发,在京口北固亭写下了他的不朽名篇《永遇乐·京口北固亭怀古》:

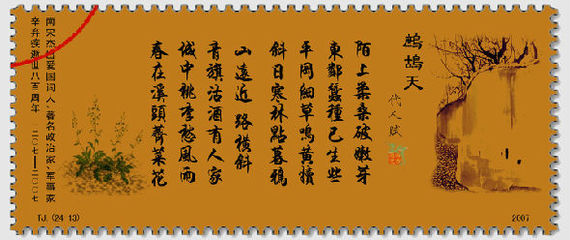

千古江山,英雄无觅 , 孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

在京口北固亭赋词《永遇乐》

辛弃疾在词中列举了数位历史人物,“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。”这句赞扬了南北朝的宋武帝刘裕成功北伐的壮举。而“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。”则讽刺了刘裕的儿子宋文帝盲目轻敌,草率出兵,大败而归。实际上就是提醒韩侂胄应以宋文帝为鉴,千万不要轻敌浪战。

可能因为韩、辛意见不合,或者就因为这首词,辛弃疾又被调到后方,远离了北伐前线。最后一次出征的机会被剥夺了,辛弃疾无限悲愤。

韩侂胄完全不听辛弃疾忠告,轻率浪战,果不出辛弃疾所料--,一出兵就大败,望风而逃,反倒招引得金军兵临长江,朝野震动。这时韩侂胄又重新起用辛弃疾,命他任兵部侍郎,其实并无兵权,不过让辛弃疾分担战败的罪责。辛弃疾岂肯上当,力辞不就。

金军气势汹汹,指名要韩侂胄的脑袋,韩被逼只能硬头皮准备再战,无奈只好请辛弃疾重新出山,任枢密院都承旨,这才是真正指挥北伐的关键职务。辛弃疾终于等到了任一方统帅的机会。遗憾的是,这时辛弃疾已重病倒下,无法到任了,几天之后便永远离开了这个世界。

宋刘克庄词叹李广生不逢时:“使李将军,遇高皇帝,万户侯何足道哉!”如果辛弃疾生在杨业或岳飞时代,也定是一代名将。

七、文、武、政、经全才

辛弃疾的才华不光表现在军事和文学上,搞政务,搞经济都是把好手。这在中国古代众多文学家中,几乎是个特例,大概只有曹操可与之比肩。

辛弃疾曾任淮南滁州知州,滁州经多次兵火,早已荒凉破败,几成一片废墟,无商无旅,百业凋零。辛弃疾一到便实行“征薄赋,招流散,教民兵,议屯田。”当年夏粮便获得大丰收。同时大力改善投资环境,税赋只按原来的30%征收,招商引资,发展第三产业,简直就是我们现在的特区政策。只几个月,滁州面貌便焕然一新,根据一篇叫做《滁州奠枕楼记》的文章记载,当时的滁州“自是流逋四来,商旅毕集。人情愉愉,上下绥泰。乐生兴事,民用富庶。”

后来他又任湖北安抚使,以雷厉风行的铁腕手段,很快就把盗贼横行的湖北治理得“奸盗屏迹”,百姓拍手称快。

由此可知,辛弃疾确有出将入相的大才,只可惜天不佑才。

八、目光超远的预言

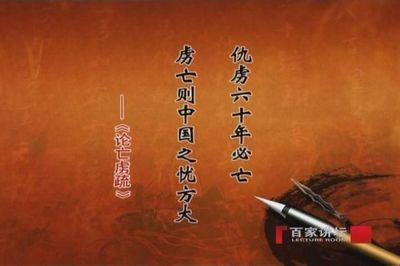

辛弃疾在出任滁州知府期间,曾指出:“仇虏六十年必亡,虏亡则中国之忧方大。”这里面包含了两个惊人准确的预言。

其一,“仇虏六十年必亡”,“仇虏”指金国,说这话的时候是1172年,果然,62年之后,也就是1234年,金国被蒙古所亡。正负误差只有两年!

其二,“虏亡则中国之忧方大”,意思是说金国灭亡后中国的忧患才变得更大了。又是果然,金灭亡后蒙古成为中国新的忧患。又过了四十五年,到1279年,南宋被蒙古所灭。

辛弃疾说这话的时候,恐怕整个南宋朝野没一人相信,没一人能看得这么远又这么准确。

为什么只有辛弃疾才能做出如此预言?我想两个原因:

一是他从北方来,而且专门对北方军情民情、山川地理做了翔实的侦察,这是任何一位南宋官员所不及的。

二是他极高的智慧和才情,因而具有神仙一般的慧眼。虽然他预言时,成吉思汗还是个十岁小孩,蒙古民族还是金国统治下的一盘散沙,蒙古帝国更是远未出现,但他却早已看出金国背后的蒙古正在悄然崛起,这是一支将要横扫世界的力量。六十年后亡金势在必然,之后必将成为中国更大的忧患。

1279年蒙古灭宋

恐怕当时连金国人都不一定能看出蒙古将会崛起,更别说宋人了。唯独辛弃疾看出六十年之后的更大危机,我们不能不对辛弃疾的雄才大略佩服得五体投地。

可惜宋朝没人理会辛弃疾的预言,六十年之后,蒙古崛起,威胁到金,目光短浅的南宋不晓得其实这时的金国正是宋的挡箭牌,居然还联蒙灭金,以图收复中原。最后的结果自然是连金带宋全部被蒙古所灭。

由此预言我们可知,辛弃疾具有顶级政治家的非凡洞察力,南宋朝野,及至整个东亚,一人而已。

总之,辛弃疾远非一介书生,除了文学,他在军事、政治、经济各方面都具有极高的非凡能力,假如历史能给他一个充分展示的舞台,我们无法想象辛弃疾将在中国历史上占据什么样的地位。

爱华网

爱华网