几组具有同源关系的通假字

通假字的问题,一直备受学界关注,是学界所讨论的热门话题,然而由于通假这种现象本身的复杂性和学者们阐释的歧异,通假字的问题仍然疑云重重。迄今为止,学术界对这一问题还没有一个统一的说法和相对满意的理论概括。

在清代以前,传统训诂学是没有“通假”这个术语的,训诂学家在训释著作时往往使用“假借”、“读为”、“读曰”等。比如东汉经学大师郑玄在给古书作注时就经常使用“假借”和“读为”。《礼记·儒行》:“起居竟信其志。”郑玄注:“信读如屈伸之伸,假借字也。”《诗经·卫风·氓》:“淇则有岸,隰则有泮。”郑玄笺:“泮读为畔,涯也。”《汉书·高帝纪下》:“伯者莫高于齐桓。”唐代颜师古注:“伯读曰霸。”

需要指出的是,在这里所使用的“假借”其实是和许慎“六书”的假借理论有所不同的。许慎的假借是“本无其字,依声托事”,是造字之初的文字借用现象,而郑玄的假借字是在用字过程中产生的文字混用现象,对此王引之有很精辟的论述,他指出:“许氏《说文》论六书假借曰:‘本无其字,依声托事,令长是也。’盖本无字,而后假借他字,此谓造作文字之始也。至于经典古字,声近而通,则有不限于无字之假借者,往往本字见存,而古本则不用本字,而用同声之字。学者改本字读之,则怡然理顺,依错字读之,则以文害辞。是以汉世经师作注,有‘读为’之例,有‘当作’之例,皆由声同声近者,以意逆之,而得其本字,所谓好学深思之士,心知其意也。”王氏很明显已经意识到了两种假借的不同,但是他还没有使用“通假”这一术语。清侯康在《说文假借例释》中首次使用“通假”,以别于假借。他说:“何谓本?制字之假借是也;何为末?用字之假借是也,二者相似而实不同;制字之假借,无其字而依托一字之声或事以当之,以一字为二字者也。用字之假借,是既有此字复有彼字,音义略同,因而通假,合二字为一字者也。以一字为二字者,其故由于字少,合二字为一字者,其故反由于字多;故曰相似而实不同也。”这是从理论上对通假以别于假借的解释。从晚清以来,通假就和假借并用,但是人们对它们的理解却不尽相同,有的人认为二者之间毫无区别,只是术语的不同,有的人认为有区别,但是却又说不出个所以然来。

通假和假借区分以后,关于是否有区分的必要,学界意见也不是很统一。刘又辛先生认为通假和假借二者本无区别,一是因为本无其字和本有其字的假借很难区分;二是因为这两者的性质并没有不同,所以没有区别的必要。而当前学术界普遍的看法是区分是有必要的,一般把本无其字的称为假借,把本有其字的称为通假。而且这两种现象也是有本质区别的。本无其字的假借是为了解决造字和用字的矛盾,用已有字形记录与之毫无意义联系的同音词的一种用字方法,通过形体的借用扩大了原字的记录功能,这种假借一经约定俗成,在使用过程中一般不构成理解的障碍。所以本无其字的假借是一种积极的用字现象。而本有其字的假借是一种文字混用现象,是我们阅读古代文献的主要障碍,给我们理解古代文献造成了很大的困难。所以区分这两种现象还是很有必要的。

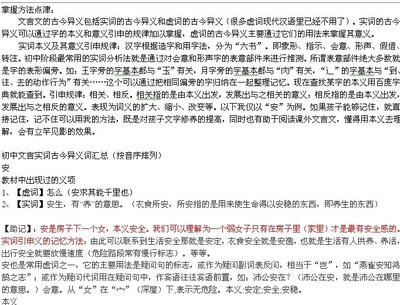

在通假现象中,仍然存在着两种性质不同的文字现象,即在本字和借字之间存在意义相关和意义无关的两种现象。现在学界流行一种判定通假字的标准,认为两字通假必须同时具备三个条件:通假字与本字在意义上毫不相干;通假字与本字在声音上相同或相近;通假字与本字同时并存。这一权威性的解释标准来源于《〈汉语大字典〉编写细则·释义·通假现象的处理》。但是细究起来,我们会发现这一标准并不是无懈可击的。首先我们很难判定两个字是否同时,比如早和蚤,在文献用例中,一般把“早”借作“蚤”。如《诗·七月》:“四之日其蚤”,《国语·越语》:“蚤晏无失,必顺天道”,《孟子·离娄下》:“蚤起,施从良人之所之”。据刘又辛先生的考证,“早”在古文字中没有出现过,甲骨文、金文、简帛、盟书都没有这个“早”字,“早”在《说文解字》中可见,说明这个字是汉代才造的字,在先秦典籍中“早”一律借用“蚤”,由此可见,这两个字不能算作是同时的,可是在实际解释中,我们却是把它们当作一组通假字看待的。本字和借字同时共存,表面看似 乎很合理,其实操作起来并不是那么容易。至于通假字和本字意义毫无关系,我们认为更是站不住脚的,我们无法排除那种具有同源关系的两个字之间的借用。裘锡圭先生在《文字学概要》中特别分析了几组具有同源关系的通假字,认为通假字之间的意义是有关联的。王宁先生把通假字划分为“同源通用”和“同音借用”。王宁先生在与陆宗达先生合著的《训诂方法论》中提到“新词因词义引申而派生后,便孳乳出相应的新字,即孳乳字,孳乳字已经承担了发源字分化出的新义,与发源字有了明确的分工,但是,由于过去长期的习惯,在孳乳字尚未被完全习用的过渡阶段,仍有与发源字通用的情况。”书中将这类字称为“同源通用字”。“同源通用”实际上反映的就是文字孳乳过程中文字之间界限的模糊性。陆宗达、王宁先生在《浅论传统字源学》中又提到:“同源字—特别是派生距离不远的同源字一般都有通用的历史。”我们现在以裘锡圭、王宁先生的理论为根据,选取几组通假字来考察它们的同源关系。

1.偪和逼

偪和逼上古同属帮母职部,读音相同,有互相借用的可能。《宫之奇谏假道》:“桓庄之族何罪,而以为戮?不唯偪乎?”王力《古代汉语》注:“偪,通逼,逼近,这里有威胁的意思。”在这里王力先生认为它们是本字与借字的关系,那么两字之间意义到底有没有联系呢?“偪”,甲骨文写为“”从人从畐,不见于《说文解字》(下文简称《说文》)。《方言》:“偪,满也。”《类篇·人部》:“偪,满也。”即“腹满”,“偪”与“畐”应同。《说文解字注》:“畐、偪正俗字也。”《说文》:“畐,满也。从高省,象高厚之形,读若伏。”李孝定认为“此与当为形制相近之容器,训满其引申义,其朔义乃象形字。”朱芳圃《殷周文字释丛》:“字象长颈鼓腹圜底之器。”“畐为盛器,充盈于中,因以象征丰满。”“逼”是《说文》新附字,《说文新附·辵部》:“逼,近也,从辵,畐声。”其本义为“迫近”,引申有“逼迫”等义。由此我们似乎可以发现它们之间的同源关系,畐本为容器之形,容器是盛东西的,从容器口来看,应该是盛液体的,液体容易满溢,所以引申为满。当液体快要满的时候那就要临近、迫近容器口了,所以逼有临近、迫近的意思。

2. 研和砚

研和砚上古同属疑母元部,双声叠韵,读音相同,可借用。《汉书·张安世传》:“彭祖又小与上同席研书,指欲封之,先赐爵关内侯。”《后汉书·班超传》:“安能久事笔研间乎?”《说文通训定声·乾部》:“研,假借为砚。”《说文·石部》:“砚,石滑也,从石,见声。”《玉篇·石部》:“砚,石滑,所以研墨。”《释名·释书契》:“砚,研也,研墨使和濡也。”《说文·石部》:“研,也,从石,声。”研的本义为细细地磨。而砚是磨墨,两者之间意义上似乎是相关的。

3.父和甫

父和甫上古同属帮母鱼部,双声叠韵,读音相同,有互相借用的可能。父的本义是父亲。《说文》:“父,钜也。家长率教者,从‘又’举杖。”《说文》:“甫,男子美称也。”在文献中,二者经常借用。《汉书·律历志下》:“变父、禽父并事康王。”颜师古注:“父,读曰甫。甫者,男子之美称。”《韩非子·外储说左下》:“臣不如公子成父。”王先慎集解:“父,甫古字并通。”甫的甲骨文字形为“”,从甲骨文字形来看,甫的本义并不是“男子美称也”。罗振玉认为,“乃圃之最初字”(殷释中八页上),王襄认为:“古甫字,圃字初文。”(类纂正编三第十六页上)甫的“男子之美称”义看来似乎是其假借义。那“父”的父亲义应该是与“甫”的假借义有所关联了,因为“父”是为男子,而“甫”为男子的美称,那么借“父”为“甫”就不足为奇了。

4.龟和皲

龟在上古属见母之部,皲属见母文部,二者为双声关系,读音相近,可借用。龟的本义是乌龟,又称水龟。《说文》:“龟,旧也,外骨内肉者也。从它,龟头与它头同,天地之性,广肩无雄。”因为龟背部的花纹与手龟裂的形状十分相似,所以龟引申为“手冻坼也”。《集韵·谆韵》:“龟,手冻坼也。”《说文新附·皮部》:“皲,足坼也,从皮,军声。”《集韵·焮韵》:“皲,手足坼裂也。”《广雅·释言》:“皲,也。”王念孙疏证:“龟,与皲声近义同。”在文献中,二者通用。《庄子·逍遥游》:“宋人有善为不龟手之药者。”郭庆藩集释:“盖以龟为皲之假借。”据此,笔者认为,龟的背部的花纹是皲有“坼裂”义的最初来源,因为手足坼裂的形状与龟的背部的花纹极其相似。也许古人正是看到了这一点,才造了“皲”这个字呢。

5. 豪和毫

豪和毫上古同属匣母宵部,双声叠韵,读音相同,有互相借用的可能。《说文解字注》:“豪者,豕鬣如笔管者也。引申为毛之长者之称。”《玉篇·豕部》:“豪,猪毛如笄而端黑也。”豪的本义看来是箭猪项脊之间的长而刚硬的毛。毫,似乎为后起字,《说文》无此字。《集韵·豪韵》:“毫,长锐毛。”《楚辞·七谏·沈江》:“秋毫微哉而变容。”王逸注:“锐毛为毫。”在文献中,二者通用。《资治通鉴·晋纪三十八》:“若一豪不尽。”胡三省注:“豪,古毫字,通。”《庄子·齐物论》:“天下莫大于秋豪之末。”陆德明《经典释文》:“豪,依字应作毫。”《慧琳音义》卷十一“玉豪”注:“豪,假借字也,正体从毛作毫。”笔者认为,这两字似乎是同义字,所记录的词的意义相近,二者的同源关系似乎不明朗,但不可否认的是二者之间的意义是相近相关的。

参考文献:

[1]王力.同源字典[M].北京:商务印书馆,1982.

[2]李国英. 试论“同源通用字”与“同音借用字”[J].北京师范大学学报,1989(4).

[3]陆宗达,王宁.浅论传统字源学[J].中国语文,1984(5).

[4]刘又辛.通假概说[M].成都:巴蜀书社,1988.

[5]裘锡圭.文字学概要[M].北京:商务印书馆,1988.

[6]陆宗达,王宁.训诂方法论[M].北京:中国社会科学出版社,1983.

[7]郭锡良.汉字古音手册[M].北京:北京大学出版社,1986.

[8]于省吾.甲骨文字诂林[M].北京:中华书局,1996.

[9]贾延柱.常用古今字通假字字典[M].沈阳:辽宁人民出版社,1988.

[10] 宗福邦.故训汇纂[M].北京:商务印书馆,2003.

爱华网

爱华网