朱淑真《秋夜》审美赏析

朱淑真(生卒年不详)号幽栖居士,钱塘(今浙江杭州)人,南宋女诗人。生于仕宦家庭,从小就十分聪慧,喜欢诗词,工于书画,知晓音律。相传因婚姻不幸,抑郁而终。有诗集《断肠集》、词集《断肠词》传世。朱淑真的闺怨诗《秋夜》是其代表作之一,诗歌表达了女诗人幽居的忧愁怨嗟、孤寂落寞。全词如下:

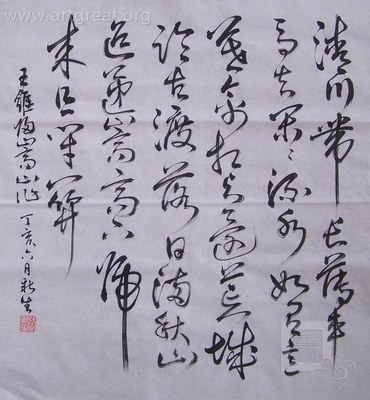

夜久无眠秋气清,

烛花频剪欲三更。

铺床凉满梧桐月,

月在梧桐缺处明。

这是一首七言绝句。“夜久无眠秋气清,烛花频剪欲三更”两句紧扣题目“秋夜”,写深夜“无眠”之状。首先诗人交代了因秋气萧瑟凄清“无眠”的客观原因。一个“清”字,不但表现了自然之秋凉,而且借此暗示了诗人的心境之凄凉。接着的“烛花频剪欲三更”,紧承“夜久”而来,诗人却选择了“频剪烛花”这个典型动作,把心绪寄寓在“剪”这一动作上。“烛花”即灯花。古人认为灯花是有喜事的一种预兆。正如杜甫在《独酌成诗》中写道:“灯花何太喜,酒绿正相亲。”既然灯花是喜事的预兆,诗人为何要“剪掉”,而且是“频剪”,从这一连续的动作中,我们不但感觉到诗人没有对灯花报有消解愁绪的希望,而且感受到的恰是诗人内心的不安与焦虑,“频剪”即多次剪除,表现出了诗人不安而焦虑的心理过程。“烛花频剪欲三更”中的“欲三更”,不但呼应前句的“夜久”,更突出了诗人因寂寞、孤独而久久不能入睡的苦痛。

接着的“铺床凉满梧桐月,月在梧桐缺处明”,这里诗人由叙事而进入写景。如何排遣这无尽的孤独寂寞呢?第三句“铺床凉满梧桐月”,就是说,还是睡觉吧,也许还能忘记这无尽的孤独和寂寞。可是,走到床边,却看到低眉床上铺满斑驳的皎皎月光、婆娑的梧桐树影。其中一个“凉”字,不但照应诗题中的“秋”字和首句的“清”字,渲染了天气之凉,而且更烘托出诗人心境的孤寂与凄凉。结句“月在梧桐缺处明”,诗人以景结情,表面写“景”,实则思念之情,孤独之感蕴含其中。从审美意象的选择来说,“梧桐树”是对秋天来临最为敏感的一个树种,即人们所说的:“梧桐一叶落,天下尽知秋。”在诗歌中,往往用来象征一种凄凉的思念之情。正如李清照在《声声慢》中所说:“梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得。”同时在《鹧鸪天》中又写道:“寒日萧萧上琐窗,梧桐应恨夜来霜。”这些都是表现出了愁苦的情绪。同时,诗人也选择的“月”这一审美意象。这与唐代诗人李白“床前明月光,疑是地上霜;举头望明月,低头思故乡”有着异曲同工之妙。此时的诗人,新愁旧绪交织于心,又哪能安然入睡啊!从写作视角来看,诗人把场景由室内转而室外,由“铺床凉满梧桐月”中的“月”而来,诗人运用了顶真的修辞手法,一以贯之,顺势而下,进一层地表达了望月思人的情感。其中,“梧桐缺处”不仅写出了梧桐枝叶遮掩明月的朦胧之美,也暗示出诗人不能与亲人团聚而感到寂寞惆怅之情,酸楚之感。可以说,这“铺床凉满梧桐月,月在梧桐缺处明”两句是景中情,不言“愁”字,而句句含“愁”。

总之,朱淑真《秋夜》这首绝句,语言浅显而情感深厚,在逐层递进地反复渲染独处的苦闷。同时,诗歌不但意境高远,而且情感深长,真正体现出诗人词作的清新婉丽,情真意切,忧怨悲愤,跌宕凄恻的特点,具有极高的审美价值。

爱华网

爱华网