(文字及图片取自网络)

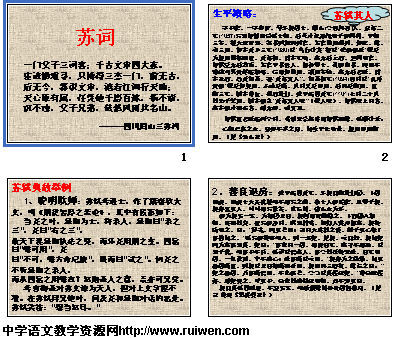

在陕西汉阴县城里新街,有座“三沈纪念馆”,是为缅怀“沈氏三贤”而建立的。这“沈氏三贤”就是我国著名学者沈士远、沈尹默和沈兼士三兄弟。

他们祖籍浙江吴兴(今湖州),其祖父沈拣泉跟随左宗棠西征来到陕西,曾任汉中府定远厅(今镇巴县)的地方最高行政长官。其父沈祖颐担任过汉阴厅的抚民通判,在汉阴城居住40多年。沈氏三兄弟都出生在这里。他们兄弟三人自幼聪颖睿智,在世传家风的熏陶下,勤奋好学。1905年陕西藩台樊增祥选派50名陕西籍学生到日本留学。按着学习成绩沈尹默和沈兼士都在入选之列,但他们不是陕西本籍学生,只得自费赴日求学。因家庭经济拮据,第二年他们兄弟俩就回国了。

沈尹默在日本结识的湖州同乡许炳坤,回国后在杭州工业学校担任校长。沈尹默回国后就投奔许炳坤,在杭州谋到了教书的职务。1913年2月,经许炳坤举荐沈尹默到北京大学预科主讲中国历史。第二年升任北大国文系教授,讲授中国古典文学。不久,他的弟弟沈兼士和兄长沈士远也先后到北京大学任教。沈兼士讲授文字学、《说文解字》等课程。而沈士远则在预科讲授《国学概要》,同时兼任庶务主任。他对《庄子》深有研究,讲得很仔细。加之他的庶务工作繁杂,有时缺课,一篇《庄子·天下篇》,他就讲了一个学期,学生们送给他一个别号叫“沈天下”。沈士远的名气虽然不如两个弟弟,但他庄子及古代哲学思想研究方面却是独树一帜的。

沈尹默的原名是沈君默。他刚到北大时,埋头做事,认真教书,本来他性格内向,在众人场合很少说话。有位同事对他开完笑说:“你经常默不作声,何必要多一个口?”意思是说沈君默的“君”字的“口”是多余的。同事的话本来是开个玩笑,不料沈君默觉得有道理,于是就将名字改为“沈尹默”了。1917年1月,蔡元培接任北大校长,决心对北大实行改革。沈尹默当时只有34岁,他是刚刚从京师大学堂更名为北京大学时进来的,属于元老性人物。蔡元培亲自造访比自己年幼十五六岁的沈尹默,向他征求北大改革的意见。沈尹默深受感动,不再沉默,当即提出三点建议:一、办学经费要有保障;二、组织评议会,教授治校;三、每隔一定年限,派教员和学生到外国留学。蔡元培完全采纳沈尹默的建议,随后相继聘任了刘师培、胡适、钱玄同、鲁迅、李大钊、吴稚晖等文化界名流学者,充实了北大教师队伍,促进了北大的蓬勃发展。

沈尹默在杭州教书时曾与陈独秀是同事,一个偶然的机会,沈尹默在北平遇到陈独秀。经沈尹默的荐举,陈独秀来到北大担任文科学长,随后将《新青年》迁往北大。沈尹默又成为六位编委之一,轮流担任主编,编辑《新青年》,从此吹响了新文化运动的号角。

蔡元培在《我在教育界的经验》中写道:“北大的整顿自文科起。旧教员中如沈尹默、沈兼士、钱玄同诸君,本已启革新的端绪。自陈独秀君来任学长,胡适、刘半农、周豫才、周岂明来任教员,而文学革命,思想自由的风气遂大流行。”应该说,沈尹默对北大成为新文化运动的策源地,是有着不朽功绩的。没有蔡元培改革校务,没有沈尹默引荐陈独秀,没有鲁迅、沈尹默、胡适、刘半农、李大钊等人的热烈响应,北大的学术自由和“学以求知,学以致用,学以救国”的校风,就难以形成,陈独秀高举的文学革命大旗也就不能旗开得胜。

沈尹默在编辑《新青年》时,积极倡导白话诗,并身体力行创作了一些白话诗,其中《月夜》被称为“具备新诗美德”的第一首散文诗。他与胡适、刘半农是最早在《新青年》上尝试白话诗创作的,被誉为新文化运动新诗创作“三巨头”。

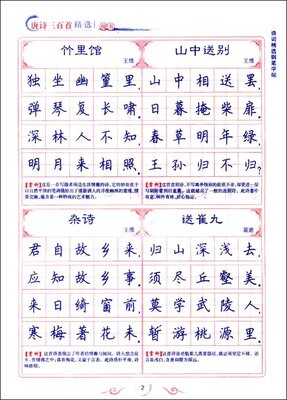

蔡元培发现沈尹默的书法很有造诣,就发起成立“北大书法研究会”,由沈尹默教授负责,并聘任导师,开设书法的传授与研究。这对推动北大书法研究,再造中国近现代书法高峰起到很大作用。同时也为沈尹默的书法提供了发展的温床。他自幼习练书法,精于正行草书,尤以行书最为著名。在北大的历练中,他的行草,由米芾、虞世南、褚遂良上溯王羲之父子,汲取诸家之长,融会贯通,终于形成了圆润秀美,清雅遒健,流畅多姿的独特风格,是我国近现代书法的一座高峰。出版的有《执笔五字法》、《沈尹默行书墨迹》、《沈尹默书法集》、《大楷字帖》、《毛主席诗词十九首小楷字帖》、《沈尹默手书词稿四种》等,均为我国书法界的宝贵遗产。

其弟沈兼士在日本求学期间,曾拜在章太炎门下,加入了同盟会。在北大期间,创办国学研究所,在训诂、文字、音韵、档案学等领域独有所识,建树颇丰。他学识渊博,讲课时总是闭着眼睛,等到下课时,才睁开眼睛。这位文字学专家对中国文字学研究的贡献是巨大的;著有《文字形义学》、《广韵声系》、《段砚斋杂文》等专著,其中《广韵声系》,是我国迄今为止汉字形声学研究最为完整的一部。

1919年5月4日,五四爱国运动爆发时,沈氏三兄弟中,沈兼士却加入了北京大学的游行队伍,与学生们一起,高举彩旗,呼喊口号,面对军警的威胁毫不畏惧。沈尹默和沈士远虽未参加游行,但他们都事先参与了筹备事务。沈士远是发起成立“北平大中学校教职员联合会”的积极分子之一,该联合会成立时,他被推举为书记。在这次轰动全国的爱国学生运动中,沈氏三兄弟,各尽职守,竭尽全力地进到了自己的责任。事后,有许多学生被军警当局逮捕,他们还请蔡元培大力帮助,为营救被拘警署的学生尽力奔走。

在20世纪上半叶的中国教育史和北大早期历史上,曾有“一钱(钱玄同)、二周(周树人和周作人)、三沈(沈士远、沈尹默、沈兼土)”之说。这些著名教授都是学识渊博,深受师生尊敬和爱戴的前辈学者。尤其是沈氏三兄弟,追随蔡元培校长从事中国教育与社会的革新运动,做出了巨大的贡献。他们坚持正义、弘扬学术、不畏强权、爱国进步的崇高精神,体现了北大的魂!

沈尹默 (1883年-1971年),原名君默,字中、秋明,号君墨,别号鬼谷子,浙江湖州人,著名的学者、诗人、书法家、教育家。早年二度游学日本的沈老,归国后先后执教于北大、北京女子师范大学,与陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适等同办《新青年》,为新文化运动的得力战士。陈独 秀曾批评沈尹默“字则其俗在骨”,因此两人关系不佳。1925年,在“女师大风潮”中,沈老与鲁迅、钱玄同等人联名发表宣言,支持学生的正义斗争。后由蔡元培、李石曾推荐,出任河北教育厅厅长,北平大学校长等职。1932年,因不满政府遏制学生运动、开除学生,毅然辞职,南下上海,任中法文化交换出版委员会主任。抗战开始,应监察院院长于右任之邀,去重庆任监察院委员,曾弹劾孔祥熙未遂,不满政府之腐败,胜利后即辞职,卜居上海,以鬻字为生,自甘清贫,足见沈先生高风亮节。“一门三杰”——沈士远、沈尹默、沈兼士

沈士远(1881年-1955年),著名学者,庄子专家。1881年出生于陕西省汉阴县城。曾任北京大学预科乙部教授、庶务部主任、校评议会评议员,北京高等师范学校、燕京大学教授。“五四”运动中,曾任北京中等以上学校教职员联合会书记。后任浙江省政府秘书长、浙江省府委员兼教育厅长、湖北省教育厅长、民国政府考试院考选委员会副委员长。新中国成立后,任故宫博物院文献馆主任。

沈兼士(1887-1947),名坚士,吴兴(今浙江湖州)人。沈尹默之弟。中国语言文字学家、文献档案学家、教育学家。1887年7月31日出生于陕西省汉阴县城,1905年19岁时与兄沈尹默自费东渡日

本求学,入东京物理学校。时章太炎先生居东瀛,沈兼士拜其门下,并加入同盟会。归国之后,先后任教于北平大学(今北京大学)、辅仁大学(今北京师范大学)、清华大学、厦门大学等多所高校。1922年在北京大学创办研究所国学门,任主任。曾与其兄沈士远、沈尹默同在省立一中、北大任教,有“北大三沈”之称,为中国新诗倡导者一。 沈兼士创立汉语“文字画"”“初期意符字”等学说,是清末档案整理的开拓者。在“五四”新文化运动中,倡导并写作新诗,是五四新文化运动的积极参加者。抗战期间,曾任《鲁迅全集》编委,参与组织抗日团体“炎社”。在训诂、文字、音韵、档案学等领域独有所识,建树颇丰。著有《文字形义学》、《广韵声系》、《段砚斋杂文》等。

沈士远、沈尹默、沈兼士昆仲三峰并峙、三星齐辉,是我国近现代文化史上的一个奇观,也是我国传统“一门数杰”佳话的延续。“三沈”身处我国社会文化发生剧变的时代,他们成长于陕南灵秀之地汉阴,成名于中国高等学府之翘楚北京大学,学贯古今、融汇中外,在中国传统文化研究与教育领域做出了不可磨灭的贡献,不仅享誉当时,而且深为后人钦仰,并已载入史册。 汉阴岁月育英才 沈氏一门本籍吴兴,其祖父和父亲1867年随陕甘总督左宗棠来陕西,先后任汉中府定远厅同知和兴安府汉阴厅抚民通判等职,遂安家室于汉阴。沈氏三兄弟先后于1881年、1883年和1887年在汉阴出生。家学的渊源使其自幼即受到良好的国学熏陶,陕南的青山秀水和温馨融洽的手足情谊伴随其度过美好的青少年时光。 “一门三杰”历来在中国的历史上被传为佳话,像妇孺皆知的北宋苏洵、苏轼和苏辙“三苏”等,但“三沈”的出生和成长环境不同于古贤,他们身处中华民族最积贫积弱、备受凌辱的年代,那么是什么样的环境使得沈氏兄弟能够在乱世中身心无忧并安心求学呢?对此,安康学院中文系教师张德新做了专门的研究。在题为《三沈成长的人文环境》的论文中,张老师从汉阴坚固的城防为“三沈”祖父沈拣泉安家于汉阴城提供了安全保障;汉阴浓郁的科举考试气氛为“三沈”成长提供了优良的学习环境;湖广移民耕读传家理念以及实践为“三沈”提供了精神动力和学习榜样;汉阴高水平的私塾学堂为“三沈”提供了高水平塾师四个方面,以丰富的资料和历史事实证明:正是因为汉阴得天独厚的地理、历史和人文条件,才造就了沈士远、沈尹默和沈兼士三兄弟“三沈”名扬天下的美赞。 成就辉煌的北大时光 “‘三沈’昆仲与北京大学有着特殊的缘分,他们是北大发展史上具有重要影响力的人物。”这是在第二届“三沈”学术研讨会开幕式上,专程从北京赶来的北京大学宣传部长兼新闻发言人赵为民先生的一句话,也代表了北大这个在近现代历史上培育了无数精英的百年名校对沈氏三兄弟的肯定和追思。 士远、尹默、兼士三兄弟成长于陕南汉阴,但其人生最辉煌的阶段毫无疑问是在北京大学度过的。自1913年起,三位先生先后来到北大。当时的北大,高擎民主、科学大旗,提倡思想自由、兼容并包的精神,是我国新文化运动的中心。三位先生在北大著书立说、诲人不倦,“三沈”美誉由此流传。士远先生教授“国故概要”,一学期以《庄子·天下篇》为挈领,旁征博引、见微知著,号称“沈天下”。尹默先生提纲国文教材的主编,同时为《新青年》协作《月夜》、《三弦》等大量新诗,这些诗融合了古乐诗、旧词曲的音韵、意境,被胡适先生称赞为“几百年来,哪有这样的好诗!”兼士先生带领学生及同仁将久积凌乱的故宫清代档案整理出来,并为阻止文渊阁《四库全书》外流立下了大功,蔡元培先生高度评价他的学术贡献:“有功史学,夫岂浅鲜。” “三沈”纪念馆与“三沈”精神研究 陕西·汉阴“三沈纪念馆”位于汉阴县城新街,是为纪念和缅怀我国新文化运动和“五四”运动先驱、享誉国际的文化大师沈士远、沈尹默、沈兼士兄弟而兴建的纪念馆。纪念馆于2003年12月12日在“三沈”昆仲曾读书生活过的原“汉阴书院”和“江南会馆”奠基兴建,2004年9月25日主体展馆竣工并正式对外开放。 纪念馆主馆由陕西省古建筑设计研究所实地勘测绘制设计,汉阴县一建司中标承建。遵循修旧如旧的原则,修葺一新的“三沈纪念馆”幽静典雅,质朴清秀,颇具江南传统民居风格和秦巴汉水文化气息。据安康学院中文系主任戴承元介绍,在汉阴县发掘、搜集沈士远、沈尹默、沈兼士三兄弟的材料,筹建“三沈纪念馆”的时候,安康学院的前身安康师专已敏锐地感觉到“三沈”精神这笔文化遗产对安康文化建设与发展的重要意义。2003年安康师专成立安康地域文化研究室,第一批研究课题即将“三沈”研究列入其中。嗣后中文系教师开始在全国范围内搜集资料,撰写文章。2004年9月汉阴“三沈纪念馆”落成,并召开第一届“三沈”学术研讨会,学校委派党委副书记胡鸿晓教授、中文系姚维荣教授、中文系主任戴承元参加会议,会上戴承元作了题为“三沈文化对安康的意义”的发言,引起了与会者的重视。 沈士远、沈尹默、沈兼士三兄弟最为时人和后人称道的地方,就在于他们在各自所擅长的学术领域取得了重大成就。长兄沈士远一生除了在教育系统多次担任行政官员之职务以外,本身在老庄之学方面有深入的研究;仲兄沈尹默在新文化运动期间,开风气之先,对于中国白话诗的兴起和发展有首倡之功;小弟沈兼士不仅在文字、训诂学方面堪称泰斗,晚年在书法艺术上也取得了不俗的成绩。“三沈”在中国现代文化、教育史上具有重大影响,汉阴作为“三沈”的故乡为“三沈”文化研究提供了不可替代的“三沈”成长的历史、地理、文化氛围。对“三沈”的研究既可丰富充实“三沈”文化馆的理论意义,也可提升地域文化研究的学术品位,同时凸显“三沈”在中国文化史上的地位。对“三沈”精神及其学术思想这一精神财富的挖掘与整理,既是汉水文化蕴涵的丰富与充实,也是安康地方文化的重构与铸造,它对提升安康地域文化品位,丰富安康旅游文化内涵,活跃安康文化氛围,促进安康文化学术研究,具有不可替代的标识性意义。

由北京大学、故宫博物院联合主办的纪念沈兼士先生诞辰120周年暨第二届“三沈”学术研讨会10日至12日在陕西省安康市举行。会议期间,与会代表为刚刚在安康学院落成的“三沈”石雕像揭幕。

沈士远、沈尹默、沈兼士三兄弟十九世纪末出生于陕西省汉阴县。“五四”时期,他们先后任北京大学、辅仁大学等高等学府国文教授,他们积极倡导新文化,时称“三沈”。“三沈”毕生致力于教育与国学,在庄子研究、诗词创作、书法、教育理论、文字学、训诂学等领域皆有很高的造诣。沈尹默先生原名沈君默,因讥讽国民党政府不许百姓谈国事,而将“君”字的“口”部去掉,变成沈尹默;沈兼士先生不畏强权,积极支持爱国学生的正义斗争;沈士远先生信仰孙中山先生的革命思想,不畏官府打压。“三沈”是我国新文化运动和“五四”运动的先辈,为民族文化作出了杰出的贡献。

今年是沈兼士先生诞辰120周年。来自北京、上海、南京、香港、西安、武汉等地高校、研究机构的40多位专家学者,以及安康市、安康学院和汉阴县的多位学者围绕沈兼士的学术思想及其在语言文字学研究上的贡献,沈尹默诗词创作艺术,“三沈”生平、成长的人文环境,“三沈”精神与安康地方文化建设等问题进行了研讨。会议期间,与会的专家学者还参观了汉阴县“三沈”纪念馆。(完)

- ▪ 沈士远(1881-1955)

- ▪沈尹默(1883-1971)

- ▪ 沈兼士(1887-1947)

- 沈士远,著名学者,庄子专家。 1881年出生于陕西省汉阴县城。

三沈纪念馆

曾任北京大学预科乙部教授、庶务部主任、校评议会评议员,北京高等师范学校、燕京大学教授。“五四”运动中,曾任北京中等以上学校教职员联合会书记。后任浙江省政府秘书长、浙江省府委员兼教育厅长、湖北省教育厅长、民国政府考试院考选委员会副委员长。新中国成立后,任故宫博物院文献馆主任。 爱华网

爱华网