要谈"APS"。我们还得从135胶卷谈起。上世纪初时候德国研制出拍摄35mm(36mm×24mm)电影胶片的徕卡照相机后,35毫米胶卷又叫“徕卡卷”,随着35毫米胶卷的普通,就按胶卷的宽度改为"35毫米胶片"(实际宽度为36mm哦)。直到五十年代之后,为了区分35毫米电影胶片和照相机用的35毫米散装胶卷,后来大家就公认把35mm胶卷称为135胶卷,把用135胶卷的相机称为135相机。但是135系统在专家的眼力存在着许多不足,如:胶片有效利用面积太小,两条齿空占去了胶片面积的35%;暗盒体积大、暗盒里的空间有浪费现象,暗盒的“庞大”阻碍了相机的近一步小型化;摄影者和洗印者之间缺乏沟通信息,照片应该是多大密度、该是什么样的色彩;还有常有胶片挂不上,或把未拍的胶卷搞错冲出的胶片是白卷,误把拍过的再拍一次等等。

九十年代,1996年由FujiFilm、Kodak、Canon、Minolta、Nikon五大公司(当时奥巴就不在)联合开发的APS,即AdvancePhotoSystem高级胶片系统问世。APS开发商在原135规格的基础上进行了彻底改进,包括相机、感光材料、冲印设备以及相关的配套产品上都全面创新,大幅度缩小了胶片尺寸,使用了新的智能暗盒设计,融入了当代的数字技术,成为了能记录光学信息、数码信息的智能型胶卷。APS定位于业余消费市场,共设计了三种底片画幅(H、C、P):

H型是满画幅(30.3×16.6mm),长宽比为16:9;

C型是在满画幅的左右两头各挡去一端,长宽比为3:2(24.9×16.6mm),于135底片同比例;

P型是满幅的上下两边各挡去一条,使画面长宽比例为3:1(30.3×10.1mm),被称为全景模式。

当APS联盟成立不到5年,"数码相机"这个迅速成长的庞然大物吞食了一半的市场。又过两年CN两家相继宣布不再开发胶片相机,在之后和柯尼卡合并后的美能达垮台,被索尼收购。2007年,世界最大的胶片供应商之一的柯达含泪炸了两栋胶片研发大楼,并且从中国乐凯撤资……

虽然胶片的APS系统渐行渐远,但是突然冒出来的数码APS系统却逐渐强大了起来,尤其是在24.9mm×16.6mm这个规格左右的CCD和CMOS感光元件,由于大小和原来的胶片APS-C的规格基本相同,便也将这名字延续了下来,不过令人奇怪的是虽然大多数非4/3系统厂商使用标准APS-C规格,而佳能由于使用自己的感光元件,所以它的APS-C画幅约为22.7mm×15.1mm比传统的APS-C略小,另外它的1D系列(非1Ds)采用的感光元件大小约为28.7mm×19.1mm佳能称之为APS-H幅面,和传统APS-H幅面30.3×16.6mm的16:9不同,这里佳能的数码APS-H面积还稍大一些。APS-C画幅真的有那么不堪吗?答案当然是否定的。虽说全幅之潮愈演愈烈,但由于成本所限在近期内必然无法普及(5D唯一的优势就在镜头焦距转换上)。所以各家目前的重心仍然在争夺初中级入门单反市场上,APS-C作为一款常规武器自然是使用最多的。而现在全幅机器仍然是面对的是专业用户比拼技术的工具。另外一点,各家开发的APS-C画幅镜头也和雨后春笋一样一只一直往外冒,比如尼康的18-55VR,索尼的16-105(这支镜头很有意思)。这也可以显示出这些厂商继续发展APS-C规的的决心。

针对部分4/3玩家的言论,APS阵营反唇相讥"4/3系统画幅小的不行,明明不到4/3英寸大小还拿整个感光元件总成来充数,放在DC或者旁轴上还有点出路,想玩单反还不行啊。"

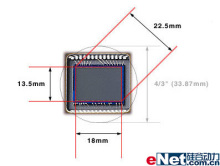

正如上面所说,感光元件面积确实是一个4/3系统的软肋,而且这个"4/3"也并不是指它的感光元件大小是4/3英寸,而是整个感光器件总成,大小是4/3英寸。实际感光面积只有18mm×13.5mm,对角线大小是22.5mm,而4/3英寸的整个感光器件总成的对角线大小为34mm。

那么4/3系统是如何诞生的呢?其实它也没比APS系统晚多长时间,不过APS毕竟有着135胶片的底子,看起来比较唬人而已。其实这个4/3系统在1999年就基本上有个雏形了,当时奥林巴斯打算进入数码单反市场,面对佳能和尼康,奥林巴斯打算制定一款属于自己的标准,为未来设计一个数码单反系统的最佳标准,而不要被传统的35mm单反相机的历史所束缚,同时也不要被当前的数码相机的市场趋势所蒙蔽。2003年六月奥林巴斯E-1发布,这是第一款采用4/3系统的机器,500万像素。虽说是一款面对高级发烧友的机器,但是却得到了很多专业摄影师的认可。可以说4/3是成功的,之后奥林巴斯更是一口气推出了从入门到准专业各个层次的机器。 画幅真的那么重要吗?4/3画幅小了就一文不名吗?4/3系统是为何存在呢?"如果仅仅关注图片质量,大一点的图像传感器一般来说是有优势的。但是另外一方面,我们希望能缩小相机的体积,所以影像传感器就要比较小。那,在令人满意的图像品质和便携的体量之间,什么才是理想的传感器尺寸呢?在这二者之间取得正确的平衡是我们的最大问题。"4/3是一个便携性和画质之间的解决方案,而且他做的很出色,E-330、E-410、E-510的体积都大大的小于它们同等级的机器,而奥林巴斯将一款面对发烧友的准专业机型E-3推到了所谓的4/3系统"旗舰"的位置,已经充分说明了他们并没有将4/3系统进行全面推广的计划,只是在争抢注重便携性的部分中低端市场而已。

由于4/3感光元件的缩小反而还带来了一些好处。因为感光元件小,通过镜头的光最终是都是直射在整个感光元件上,边边角角也不例外;而在APS画幅上难免光入射到感光元件角落上的光是稍微倾斜的,这样排除镜头和机身图像处理引擎的原因,4/3系统可以获得比APS系统更为通透和真实的图像。而且因为感光元件小,4/3系统的焦距转换倍率达到了2×,也就是说一只100mm焦距的镜头,在4/3系统上的等效焦距可以达到200mm,小编使用E-3的时候有一只70-300mm焦距镜头,而其使用起来竟然达到了惊人的140-600mm等效焦距。此外其感光元件小也为其带来了更出色的机身防抖效果。APS-C也好4/3也好都是在这次数码大潮中发展的产物。画质画质……不断的追求画质是不少厂商的目标,在画质这个前提下,镜头和幅面大小就成了厂商们不断追求和提升的首要目标,虽然不至于让机器越来越大,但是便携性也自然受到了影响。而4/3系统瞄准的便是这个市场,在出色的画质下,还有着良好的便携性能。除了在吸引入门玩家的市场上,着两个系统所争抢的并不是同一块市场。就好象是西餐和中餐都没吃过的人,在吃饭之前总是会犹豫或听一下别人的介绍。当他知道这两个东西是什么或者亲自品尝一下,自然会知道哪一个更合自己的口味,做出自己的选择。

爱华网

爱华网