“道非道”:美国垮掉派诗人与佛禅

耿纪永

(同济大学外国语学院,上海200092)

摘 要:佛禅在二战后的美国风靡一时,垮掉派诗人与之结下不解之缘。他们一面介绍、倡导,一面潜心修习,甚至不远万里到东方“取经”。作为诗人,他们都将佛禅的“不立文字”的神秘经验设法以“不离文字”的方式写成诗歌,或取其虚静,或取其狂放自由,或追寻正统,形态各异,从而开创了美国诗歌的新境界。

关键词:垮掉派;佛禅;美国诗歌;禅诗

中图分类号:I7121072 文献标识码:A 文章编号:10022722X(2006)0320082205

“The Trailis Not a Trail”:American Beat Poets and ZenBuddhism

GENGJi-yong

(School ofInternational Studies,TongjiUniversity,Shanghai,200092,China)

Abstract:As Zen Buddhism sp read widely inAmerica,the beat poets formed an intimate relationship with it.Theynot only advocated but also practiced Zen,and some of them evenwent on a long journey to learn it in some Japanese temp les.Beingpoets,they transformed the mysterious experience in their Zenpractice into poetry.This article is intended to analyze theinfluences of Zen Buddhism on the famous American beat poetsKenneth Rexroth,Allen Ginsberg and Gary Snyder,with emphasis on howdifferently they absorbed Chinese Zen philosophy and developedtheir own poetic styles.

Key words:Beat Generation;Zen Buddhism;Americanpoetry;Zen poetry

佛教传入美国的确切时间难以论定,但即使从1844年《日晷》杂志刊登由皮勃蒂(Elizabeth PalmerPeabody)从法文译成英文的《妙法莲华经》算起也有160年的历史了。其间,1893年在芝加哥召开的“世界宗教会议”(WorldpsParliament ofReligions)曾就“基督教与佛教的关系”展开了热烈讨论,点燃了佛禅在美国盛行的因缘。(郑金德,1984:105—114)19世纪20年代铃木大拙出版了一系列关于禅佛教的著作推动了佛禅在美国的蓬勃发展。二战以后,随着垮掉派运动在美国的兴起,佛禅的影响几乎渗透了哲学、文艺、医学、心理学、教育学、社会学等各个领域。垮掉派诗人的佛禅学习主要来自于阅读书本,他们修习的主要是艾伦·瓦茨(AlanWatts)所谓的垮掉禅,其特色是个人兴致与行动的神圣性和对于习禅不择手段的疯狂症(Merill,1988:35)。但也有一些诗人,如斯奈德(GarySnyder)、惠伦(PhilipWhalen)等亲自前往日本接受正规严格的禅宗训练。但无论如何,他们都将禅宗的“不立文字”的神秘经验设法以“不离文字”的方式写成诗歌。本文拟仅就垮掉派三位作家:垮掉派的教父雷克斯洛斯(KennethRexroth,中文名王红公)、垮掉派公认的领袖金斯堡(AllenGinsberg)和被称做“没有垮掉的垮掉派”诗人斯奈德为代表,探讨垮掉派禅诗的不同形态。

1.王红公的虚静

严格说来,王红公也许不能称为垮掉派诗人,但其因与金斯堡、惠伦、斯奈德、麦克鲁尔(MichaelMcCLure)等垮掉的一代作家过从甚密而获“垮掉派的教父”称号。1955年10月13日晚,在六画廊举行的一场诗歌朗诵会扭转了美国诗歌发展的方向,这一晚也成了垮掉派诞生的标志,而王红公正是这场诗歌朗诵会的组织者和主持人。

年轻时就向往东方文化的王红公于50年代中期先后翻译出版了《日本诗一百首》《中国诗一百首》《爱与流年:中国诗百首》等,很多垮掉派的诗人都从这些译作中获得了灵感。《读书更多的益处》一诗表现了佛教对他的天然吸引力和他对佛教境界的向往:

一天在图书馆,我迷惑不解、心烦意乱地/翻阅着一本枯燥无味的书,/瞧见一页插图上/画着盛有释迦牟尼/遗体的花瓶。一阵寒意/穿身而过。一种无法理解的平静/搅扰着我,/它是进入那美好世界/闹市的入口。(转引自彭予,1995:221)

对西方文明的失望和斯奈德的影响促使他1967年来到日本,游访了六波罗密寺和大东寺院,参观了佛雕和园林。在这些游历的基础上他创作了《心园,园心》,表达了自己开悟的经验。长诗一开篇就引用了《老子》第6章的一节:“谷神不死,是谓玄牝,玄牝之门,是谓天地之根。”此诗的第8节更表现出了他对佛教密宗的兴趣与关注:

一轮满月出现在/大日寺上空/地平线上/一片巨大的、不可名状的寂静/弥漫了整个世界/疑惑的眼睛,一动不动/但似渐渐入定。(Rexroth,1968:229)

佛教中满月象征着大彻大悟,大日如来在密宗中被尊为最高智慧与宇宙基本原则的化身。此处大日寺上的“满月”显然预示着诗人寻求佛教真谛愿望的实现。

《新诗集》标志着他向佛教的靠近。其中《星与新月》描述了耽于宗教冥想的诗作者周围那种平静的气氛,《虚空》一诗则揭示了沉思中诗人的内心体验:

时间如镜/空间如镜/我静静打坐/任凭万物在周遭/发生/安静喧闹仍骚扰/毒蛇盘绕/在自己身上/万物都半透明/透明/而后消失/只有虚空/无边无际/只有盘绕的心灵/无限微弱的/歌。(Rexroth,1974:22)

诗人打坐入静,周围的一切都消融在“虚空”中。王红公研究专家吉布森对此诗的佛学背景有精到的分析:在“虚空”中,万物都消融于“只有盘绕的心灵/无限微弱的/歌”的空灵中——这是大乘佛教两个主要流派思想的精辟结合:大乘空宗主张一切皆空,大乘有宗则主张佛性为实有。(Gibson,1980:33)

作于1974—1978年的《银天鹅》其实是一部译诗和创作诗集,其中有这样一首四行诗写得最为出色:

一轮满月升起/天鹅吟唱/在梦境中的/心灵之湖上。(Rexroth,1979:4)

这首后来刻在诗人墓碑上的诗,可以说是对他创作的一个总结。整首诗写得深沉、宁静,充满禅意。吉布森指出,满月象征“在轮回(紊乱、欲望和痛苦的世界)中涅槃的实现,诗人从不违背这一点”(Gibson,1980:32),可以说吉布森抓住了这首诗的佛禅基调。同时也可见王红公为融合东西方文化所做的努力:把东方的满月(象征涅槃)和西方的象征物天鹅(诗人自己)融合在一起,借以表达佛禅的超越理念与生老病死等佛家之谛。

王红公很少有较为纯粹的禅诗,他更多的是将佛禅的术语、观念融合在自己的西方传统中。如在《凤凰与乌龟》中,诗人将基督教与佛教的意象混合在一起:

复活的月光,/阿弥陀佛的月亮在海上,/在轰炸机机翼上闪光,/照亮了黑暗的城市。/……//阿弥陀佛,/观音来自和平。如月光/流过海浪,无数/黑暗世界流入辉煌。(Rexroth,1968:72—73)

在《短诗集》中,诗人置身于风雨、瀑布和野兽中,一边听着水声,一边阅读基督教圣人传,突然记起:“佛陀的无限/笑声在《楞严经》中”(Rexroth,1966:188);在《龙与独角兽》中,诗人用《华严经》因陀罗网的意象说明宇宙万物相互关联(Rexroth,1968:108);在《只有空》中诗人提到大乘佛教(Rexroth,1974:22);在《花经》中,诗人通过一只鸟的嘴提及《华严经》的因陀罗网(Rexroth,1974:26)。

2.金斯堡的“狂禅”

在王红公主持的六画廊诗歌朗诵会上,金斯堡以一首《嚎叫》宣告了垮掉派的诞生,他本人也成为垮掉派诗人公认的领袖。60年代起,因对禅宗佛教产生浓厚兴趣,他开始跟几个印度僧人学习佛学,练习瑜伽默思。1963年7月,他拜访了当时正在日本寺院研习禅宗的斯奈德,在乘车前往东京的路上经历了一次精神转变:“有一段时期,我曾对某种形式的上帝、天使及基督深信不疑———可现在,作为一个佛教信徒,我认为一种被唤醒的虚空(Sunyata)才是人生的真谛。没有上帝,没有自我,甚至也没有惠特曼所说的普遍的自我”(Merill,1988:6)。这就是佛禅的魅力,“作为一名怒火满腔的预言家杀上舞台,朝着当时的美国高喊‘吃人的世界’”的金斯堡,现在却成了“一个善于忍耐、富有魅力和愿意妥协的人。”(迪克斯坦,1985:21)金斯伯格于1968年结识了佛教徒特隆巴(ChogyamTrungpa),两人意趣相投,金斯伯格便拜特隆巴为师学习坐禅。1972年,金斯堡干脆皈依佛门,特隆巴为其取法号“达摩狮”(Lionof Dharma)。

通过研读禅宗,金斯堡开始领悟另一位垮掉派作家凯鲁亚克(JackKerouac)的新思路。凯鲁亚克所强调的不假思索,一气呵成的即兴诗学与禅宗的言下顿悟,直指人心,见性成佛的旨趣暗相契合。在《禅定与诗学》一文里,金斯堡认为:“从公元150年以来一个基本的佛教观点是:‘色即是空,空即是色。’这一公式会为济慈和一切敏感的诗人所欣赏。美国诗人菲利普·惠伦、加里·斯奈德、凯鲁亚克和巴勒斯通过他们各自的直觉和研习般若波罗密多的经文,在他们的作品里中深切体会到这‘最高的完满智慧’。”(Johnson& Paulenich,1991:95—96)金斯堡看出了坐禅和诗歌创作的某种契合,并极力试图沟通。

在许多诗中金斯堡表达了佛教思想,如《释迦牟尼从山上下来》(Sakyamuni Coming out from theMountain)这首诗表达了他关于垮掉的一代的精神实质和佛教精神一致的看法,对释迦牟尼的刻画也是活脱脱的垮掉派形象,我们或许可以说这是垮掉派的释迦牟尼:

他拖着光脚/从一棵树下的/洞穴出来,/……/身穿破旧长袍/长着漂亮胡须,/笨拙的双手/贴在裸露的前胸/谦卑即是垮掉/谦卑即是垮掉/……(Ginsberg,1984:90)

1976年7月,父亲去世,金斯堡创作了情真意切的组诗《别长大》来纪念父亲。激动的诗人想到佛陀、达摩、僧伽的逝世而获得大彻大悟和灵魂的新生,内心逐渐趋于平静(Ginsberg,1984:655)。在《自我忏悔》中,他梦想着成为美国家喻户晓的人而被介绍给西藏第16世喇嘛格亚瓦·卡马巴(GyalwaKarmapa),并称自己效忠达摩信奉一切皆空(Ginsberg,1984:623—624)。他还用相传专指释迦牟尼讲道文本的Sutra(经文)作为一首重要长诗的标题———《维基塔中心经》(WichitaVortexSutra)(Ginsberg,1984:394)。《一轮孤月下:当代美国诗中的佛》一书中曾收录了金斯堡的4首诗。在《打坐时的思想》里,诗人将咒语“嗡嘛呢叭咪吽”的每一个字用做每行的开头并重复3次。尽管嘴里念的是佛家咒语,金斯堡关心的还是政治、社会生活,甚至性爱,显然他打坐时并未超脱。在《我为什么坐禅》中,他同样表现出了对政治、社会、文化等的关注,并宣称“我坐禅为了世界革命”(Johnson&Paulenich,1991:106)。倒是金斯堡的一些行为方式颇类似于我国的狂禅。所谓狂禅①是指禅宗发展到第三和第四个阶段,出现了呵佛骂祖的作风,禅门戒律一时荡然无存,禅徒混迹世俗、放浪形骸。“他们的特色是‘狂’,旁人骂他们‘狂’,而他们也以‘狂’自居。”(嵇文甫,1996:50)其特点是“一种纵横无碍大活动的禅”(嵇文甫,1996:58)。当然狂禅派大多并没沉溺于言语的幽远,而是以其自尊自信,积极参与社会政治活动,在世俗活动中实现“百姓日用之道”,追寻精神自由。就金斯堡的“狂禅”,仅举两例:

其一是我国学者贺祥麟先生曾记载的金斯堡在贝尔格拉德朗诵他的代表作《嚎叫》的盛况:诗人“狂吟、狂唱、狂烈击打乐器,还用各种手势和表情相助,全体听众与他打成一片,如醉如痴,如癫如狂,应和着他的节拍鼓掌称赞”(贺祥麟,1998:27)。其二是美国的布鲁斯·博尔所记述的,说有一次在霍华德参加的一次诗歌大会上,一位刚从尼日利亚回来的年长诗人正在称颂着“在骄傲地赤身裸体的一个民族妇女中行走的特权”,此时一垮掉派诗人从座位上站起,“登上讲台,一言不发,毫无笑容,毫无贬低别人的手势”,并“脱得一丝不挂”,此人正是艾伦·金斯堡(博尔,199831)。

金斯堡主要是用诗歌的形式表达了一些佛禅思想,很难用中国的禅诗标准来衡量他,美国诗人带禅味的作品能与王维等人禅诗对读的恐怕只有加里·斯奈德。

3.斯奈德的正统禅

由于斯奈德名气极大,他与禅学的因缘几乎尽人皆知,在为《一轮孤月下》所写的“导言”中,他谈到了自己对禅宗的兴趣源于诗歌创作。(Johnson&Paulenich,1991:4)斯奈德在认识到诗与禅之间的紧密联系,并得知这一传统在日本仍很好地保留着,便于1952年到加州大学伯克利分校学习日语和汉语,为他的亚洲之行做准备。因为政治等因素,他最终选择了位于日本京都的美国第一禅院,开始学习临济宗禅。寺院的要求很严格,条件也很艰苦:

我们每天盘腿打坐至少5小时。打坐间隙每个人都要干体力活———园艺、腌菜、劈柴、清洁浴室、轮流做饭。每天与老师小田(OdaSessōRōshi)会面两次。会面时要求我们谈论对分配给我们的公案功课的掌握。……睡眠很短,食物也少,房间简陋且没有供暖设备。(Snyder,1990:148—149)

他一面修禅还一面翻译了唐代禅宗大师百丈怀海的小传、公案及禅门规式。之所以选择翻译百丈怀海,是与他一贯追求正统的禅宗思想分不开的:百丈怀海创立了禅门的仪轨与制度,成为禅宗之正统,宋代赞宁有以下感慨:“天下禅宗,如风偃草。禅门独行,由海之始。”(赞宁,1987:236)尽管斯奈德不懈追寻正统禅宗,在日本的禅院严格训练下,他并未剃度出家,而只是做了个在家居士,他还对这种训练颇有微词:

过去几个世纪,日本禅宗界在严格训练方面变得非常精专,由此在很大程度上失去了在参禅中得到惊奇的能力。日本禅僧全心奉献、心地善良,然而他们指出,普通人不能了解训练中的精到之处,因为普通人没有足够的时间学习它,其实这是他们借以维护自己专家地位的说辞。(Snyder,1990:152)

但这并未影响他对于禅宗的热爱,在许多诗中,斯奈德描述了自己的禅悟:

滑下山谷一缕烟霞/三天炎热,在五天雨后/油松闪着幽光在冷杉果上/跨过石堆和草地/新生的苍蝇成群结队。//我不记得曾读过的东西/有几个朋友,可都在城里。/喝着锡铁罐里冰冷的雪水/看着遥远的山下/穿过高空静寂的空气。(Snyder,1969:1)

这首诗的第一节犹如一首中国绝句,第二节则俨然一首禅诗:诗人已不记得过去读过的书和老朋友,他们都留在城里过着俗世的生活,唯有诗人自己净化多年来累积的我执和杂念,解脱了世俗进入宁静的心灵世界;最后三行诗人的禅已是他的生活了。心已是超然,水是纯洁不受污染的冰雪水,空气清爽,他的视野已无限如天空。斯奈德还有过类似于棒喝而证入顿悟的经历:二月的一天走在山中林地的小路上:

脚踏在冰上/路边已冰冻的池塘。/它嘎吱作响/白气从下面/喷出,长长的裂缝 /在黑暗中隐约可见,/我的防滑登山靴/滑过光溜溜的冰面/——像薄冰——突然/感觉那句老话成真——/刹那间,冰冻的叶子,/冰水,和手里的东西。/“如履薄冰———” /我回头向一个朋友喊道,/冰破了我掉下/八寸深。(Snyder,1969:14)

这和日本禅宗诗人芭蕉的俳句“古老一池塘,/青蛙跳进水中央,/扑通一声响”所反映出的禅趣极其相似。斯奈德的诗中也有池塘,只是此池塘被冰覆盖,芭蕉俳句中的“扑通”一声在这里变成了冰块破裂的声音,有点类似于临济宗参禅时常用的棒喝,诗人不小心掉入冰水中顿悟了。

斯奈德的禅诗还经常表现出物我合一的境界,如著名的《松树冠》:

蓝色的夜晚/霜雾,天空/被明月照亮/松树冠/弯弯的雪蓝,融入/天空、霜、星光。/皮靴戛然/兔的足迹,鹿的足迹,/我们知道什么。(Snyder,1974:33)

这首诗里有天空有地面,有动物有植物,有天体有云雾,全然一个包罗万象的宇宙,万物在此共生共存、互动交融:松树冠融入天空,人的脚步声和动物的踪迹合而为一。诗的末句更是表现出自我的泯灭,由物我两忘而进至物我同一,在禅宗就是达到“梵我合一”“心即宇宙”的境界。

斯奈德诗作的禅趣还表现在其充满机智的禅宗思维方式,如《道非道》(The Trail IsNot aTrail),标题可能来自《道德经》的“道可道,非常道”句,诗是这样的:

我从高速公路上开下来/在一个出口转出去/顺着一条公路走/最后开到一条小路/我顺着小路开/最后转入一条泥路/到处是隆起的土块,于是停下来/顺着小径走上去/但是连小径也崎岖难行/然后就消失了——/出来到旷野上,/处处可行。(Snyder,1988:127)

全诗在最后几行突然出现了不合逻辑的转折,路没有了反而到处是路,事实上表现了抛弃我执,则豁然开朗,明心见性。这种思维模式在斯奈德诗中俯拾皆是,如经常被引述的《表面的涟漪》:

广袤的荒野/房子,孤零零。/荒野中的小房子,/房子中的荒野。/二者皆忘却。/无自然/二者一起,一所大的空房子。(Snyder,1992:381)

此诗前3行表现了西方流行的二元对立的思维模式:荒野与房子,荒野代表的自然(nature)和房子代表的文化(culture),但从第4行开始突然出现了一个非理性、非逻辑性的转折:房子是建在荒野中的,但广袤的荒野如何能置于一所小房子里?而这正是禅宗惯用的思维方式,使用一些不符合常理的语言使修禅者放弃执著获得顿悟,如禅宗公案所示:有人问五代时期的南台勤禅师:“如何是祖师西来意?”禅师答:“一寸龟毛重七斤。”(普济,1984:969)诗人正是利用了禅者的思维模式和语言模式消解了西方人将自然与文化,荒野与文明对立起来的二元对立的思维模式,让人们明白人与自然万物是合一的,并不存在和人类文明对立的自然和荒野。

4.结语

从三位垮掉派代表诗人与佛禅的关系及其禅宗诗歌创作可以看出,当西方文明及其文学在二战后陷于困境时,美国诗人将目光转向了东方文明寻求帮助和力量。无论庞德还是洛威尔,无论金斯堡还是斯奈德都不约而同地选择了从中华文明寻找变革的支点和灵感。垮掉派诗人幸运地选择了佛禅,王红公取其虚静,金斯堡取其狂放自由,斯奈德则试图追寻正统,他们对佛禅的吸收与借鉴可谓姚黄魏紫,形态各异。但有一点是肯定的,那就是正如斯奈德在《道非道》中所顿悟的,路没有了,反而处处可行,摆脱了西方文化这个“我执”,美国诗歌更开创了前所未有的境界。

注释:

①关于狂禅的基本内涵,参见赵伟:《晚明“狂禅”考》,载《南开学报》(哲学社会科学版)2004年第3期,第93—100页。

参考文献:

[1]博尔·布鲁斯.艾伦·金斯堡现象[J].蒋显,译.国外文学,1998,(2):31—42.

[2]迪克斯坦·莫利斯.伊甸园之门——六十年代美国文化[M].方晓光,译.上海:上海外语教育出版社,1985.

[3]贺祥麟.难忘金斯堡[J].国外文学,1998,(2):26 —30.

[4]嵇文甫.晚明思想史论[M].上海:东方出版社,1996.

[5]彭予.二十世纪美国诗歌[M].开封:河南大学出版社,1995.

[6]普济.五灯会元[M].苏渊雷点校.北京:中华书局,1984.

[7]赞宁.宋高僧传[M].范祥雍点校.北京:中华书局,1987.

[8]郑金德.欧美的佛教[M].台北:天华出版公司,1984.

[9]Gibson,Morgan.Rexrothps Dharma [A].In For Rex roth[C].Ed.Geoffrey Gardner.New York:The Ark,1980.27—37.

[10]Ginsberg,Allen.Collected Poems 1947—1980 [M].New York:Harper& Row,1984.

[11]Johnson,Kent & Craig Paulenich(eds.).Beneath a SingleMoon:Buddhism in Contem porary American Poetry [C].Boston andLondon:Shambhala,1991.

[12]Merill,Thomas F.Allen Ginsberg [M].Boston:Twayne PublishersInc.,1988.

[13]Rexroth,Kenneth.New Poems [M].New York:NewDirections,1974.

[14]Rexroth,Kenneth.The Collected Longer Poems [M].New York:NewDirections,1968.

[15]Rexroth,Kenneth.The Collected Shorter Poems [M].New York:NewDirections,1966.

[16]Rexroth,Kenneth.The Morning Star [M].New York:NewDirections,1979.

[17]Snyder,Gary.Left Out in the Rain [M].San Francisco:NorthPoint,1988.

[18]Snyder,Gary.No Nature [M].New York:Pantheon,1992.

[19]Snyder,Gary.Riprap and Cold Mountain Poems [M].SanFrancisco:Four Seasons,1969.

[20]Snyder,Gary.The Practice of the Wild [M].San Francisco:NorthPoint,1990.

[21]Snyder,Gary.Turtle Island [M].New York:NewDirections,1974.

基金项目:教育部人文社科基金青年项目(05JC750147-99015);同济大学优秀青年教师项目(1100219025)

作者简介:耿纪永(1974—),男,河南信阳人,同济大学英语系讲师,上海外国语大学博士研究生,主要从事美国诗歌和比较文学研究。

转载于《解放军外国语学院学报》2006年第3期,第82—86页。

博主补记:

肯尼斯·雷克斯罗斯(KennethRexroth,1905—1982)。美国作家、翻译家、评论家和哲学家。生于印第安纳州的南本德,17岁起成为高产的画家和诗人。此后周游西部。40年代后期发起“旧金山文艺复兴”,50年代又对“垮掉一代”发生很大影响,被誉为“垮掉派教父”。影响和才华要超过垮掉派运动本身。诗作展现了西部自然的壮丽荒莽,后期则更多地融入了东方文化和中国古典诗歌的启示,摒弃雄辩而趋于“直呈”,充满了澄静的智慧。曾翻译日本和中国古典诗歌,取中文名“王红公”。

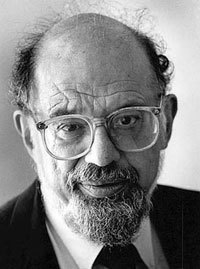

金斯堡(AllenGinsberg,也译金斯伯格,1926—1997)。美国诗人。生于新泽西州的纽华克城犹太家庭,《嚎叫及其它诗》(1956年)确立其在“垮掉的一代”中的领袖地位。1960年赴亚洲研究佛教,法号“达摩之狮”(LionofDharma)。60年代积极参加反越战运动,1973年成为美国文学艺术院院士。1974年,诗集《美国的堕落》获得全国图书奖。诗集《嚎叫》(Howl)在2004年被美国《图书》(Book)杂志评为“改变美国的20本书”之一。

加里·斯奈德(GarySnyder,也译司奈德、施奈德、史耐德,1930—)。美国诗人、散文家、翻译家。生于旧金山,1951毕业于里德学院,获得文学和人类学学位,后来进入加利福尼亚大学大学攻读东方语言文学,并在此间参加垮掉派诗歌运动,英译《寒山诗》。1956—1968年东渡日本,出家为僧三年。1975年,诗集《龟岛》(Turtlelsland)获普利策诗歌奖。1984年,作为美国作家代表团的成员与金斯堡一同访华,并拜谒寒山寺。1997年,获得伯利根诗歌奖(BollingenPoetry Prize)和约翰·黑自然书写奖(John Hay Award forNatureWriting)。2003年,当选为美国诗人学院院士。

爱华网

爱华网