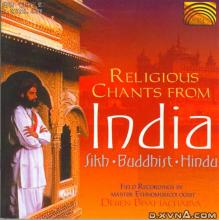

锡克教

在电视或是电影中,我们经常看到印度人中有一族人的男子身体彪悍、头裹长巾、胡子很长,一副英伟的男子气概。这就是锡克人。锡克人信奉的宗教就是锡克教。

锡克教教徒在印度这个人口大国中,相对说来人数不算多,现在有二千多万人,主要生活在印度西北部的旁遮普邦。锡克教尽管教徒不是很多,但从它的教义、教规、教庙以及教徒的穿戴等方面来看都极富特色,因而是一个十分独特的教派。

锡克教产生于15世纪下半叶,鼻祖是纳那克。锡克教既不是印度教,也不是伊斯兰教,它是一种试图把印度教和伊斯兰教教义融为一体的宗教。锡克教提倡平等、友爱,强调现实。锡克教反对印度教的多神论和不平等的种姓制度,同时也反对偶像崇拜和男尊女卑,而且还反对妇女戴面纱和幽居深闺以及印度教和伊斯兰教中繁琐的祭礼。从这一点来说,锡克教确是一大进步。锡克教至高无上的经典是《阿迪·格兰特》,亦称《格兰特·沙哈布》。

“锡克”一词源于梵文,意即“门徒”。锡克教教徒十分敬重本教的首领和祖师,尊称他们为“古鲁”,汉语译为“师尊”。锡克教从鼻祖纳那克开始,先后有十位师尊,之后的首领不再称为师尊。从第六代师尊开始到第十代师尊,锡克教为了对抗莫卧儿王朝的压迫和进行复仇,逐渐发展成为一个带有军事化色彩的组织。第十代师尊时期,男教徒的名字后面加上了“辛格”,意为“狮子”,女教徒的名字加上了“考尔”,意为“公主”。

第十代师尊要求成年锡克男子必须做五件事,也就是锡克人有名的“五K”。五K代表蓄长发(Keshas)、加发梳(Kanga)、戴钢手镯(Kara)、佩短剑(Kirpan)和穿短衣裤(Kachcha)。在锡克教徒的心目中,这“五K”具有特殊的含义。

蓄长发是锡克教成年男教徒最重要、最明显的标志。他们认为留长发是古代圣贤或有学问者的习惯,因而终生不得理去毛发。蓄长发、长须既表示睿智、博学,也象征大胆、勇猛。加发梳是为了保持头发的整洁,同时也可以促进心灵修炼。戴钢手镯是为了培养永恒无限的锡克教精神,象征锡克教兄弟永远团结,牢不可破。佩短剑表示追求自由和平等的坚强信念,剑也是尚武精神的体现。穿短衣裤是为了有别于印度教教徒所穿的长衫,表示与旧的传统彻底决裂,同时也具有一种豪爽的骑士风度。随着时代的变迁,“五K”的规矩也发生了一定的变化。今天的锡克教男子平时很少穿短衣裤、佩短剑。但蓄发、加发梳和戴钢手镯的锡克教男子还是极为普遍,尤其是梳好头发之后,再包上一条长长的头巾绝对是锡克人的象征。锡克教颇为独特,锡克教的庙也很有特色。锡克教的庙一般都是金庙,最著名的是印度北部旁遮普邦阿姆利则城的一座通体镏金的寺庙。这是一座兼具伊斯兰教和印度教建筑风格的庙宇,但它既非清真寺,也不是印度教庙,而是“锡克教圣冠上的宝石”,是锡克教徒心目中的圣地。

阿姆利则金庙圣殿上为圆顶,下呈方形。圆顶和四面墙体全部镏金’。圣殿位于一汪碧水中央,在阳光灿烂的日子,蓝天白云之下,金庙光芒四射,碧水熠熠生辉,无疑是一派金殿水中来的美景。圣殿里不设任何神像,只供奉着锡克教圣典《阿迪·格兰特》。金庙平时向公众开放,进入金庙前,必须在庙前的大理石水池中洗脚。非锡克教教徒也要戴上帽子,没有帽子,就需头顶一块毛巾或是手帕。还有一点很值得注意,印度乞丐很多,但锡克人中很少有乞丐。据说,锡克人强调勤劳、勇敢,而且内部团结,互为兄弟。锡克教庙往往就是本教的慈善中心。

锡克教历史上与伊斯兰教和印度教都发生过冲突,50年代以后,锡克教徒与印度教徒也是摩擦不断。1984年,印度政府军曾冲进锡克教圣地金庙,引起过全国性的局势紧张。随后,3名锡克卫兵又开枪杀死当时的女总理英迪拉·甘地。进入90年代,锡克教与印度教之间的矛盾趋于缓和。

锡克教

锡克教主耍流行于印度旁遮普地区。"锡克"是梵文Sikha的音译,原意为门徒因其信徒自称是祖师的门徒而得名。

锡克教产生的社会背景

锡克教产生于16世纪初期印度西北部旁遮普地区。此时印度正处在德里苏丹王朝(1206---1526)末期和莫卧儿帝(1526---1857)初期。这两个王朝都是伊斯教神权政体。伊斯兰教在讨伐异教徒的帜下征服印度,这种圣战最初是以毁灭寺庙、迫害印度教徒开始的,但传统的印度信仰根深蒂固,非暴力所能征服。一部分交付屈辱的"人头税"作为对征服者的妥协,一部分异教徒也被迫改变信仰成为顺民,但征服者不可能永远改变印度几千年来形成的文化精髓,相反,在长期期的征服中,比较野蛮的征服者在绝大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的"经济情况',他们为被征服者所同化。印度的哲学、医学、语言、音乐和缯画给伊斯兰教以极大的影响。印度最初出现的伊斯兰教清真寺建筑就是纯合本土印度教寺庙建筑风格建造的,有些清真寺甚至是直接由印度教寺庙改建的。乌尔都语的诞生也是这种早期融合的体现。15世纪兴起的虔信派运动,以及稍后的锡克教都是这种融合趋势在思想意识上的反映。印度教和伊斯兰教内部产生的教派运动,有若共同的促进不同宗教信仰者的团结、反对种姓不平等制的愿望和行动。生活的不同领域奔涌着相互协调的暖流。15世纪的克什米尔的穆斯林统治者就曾召回流浪的婆罗门知识分子,取消对异教徒的人头税,把印度两大史诗译成波斯文,又将波斯文和阿拉伯文作品译成印地语。这表明伊斯兰统治者从主观上对印度本土文化的承认和宽视,促进了相互理解和融合。及至莫卧儿王朝第三代君主阿克巴大帝(1556一1605),更为这种融合增光添彩。

阿克巴顺应时代潮流,实行一系列改革,与印度教拉其普特贵族联姻,实行宗教宽容政策。取消人头税和香客税,任命印度教徒为官。还修建礼拜堂,允许各派自由辩论。不仅非正统的伊斯兰救世主教派得到承认,即便是印度教徒.锡克教徒和基督教徒也都被请去参加礼拜党辩论。阿克巴还带头尊重印度教习俗,不吃牛肉并禁止宰牛。当时正是锡克教的初创时期,如果没有阿克巴的扶持和保护及宗教宽容政策,就有夭折于襁褓中的危险。阿克巴大帝对锡克教颇感兴趣,对祖师甚是尊敬。据说他有一次去拜见锡克教祖师阿马尔‧达斯。但按锡克教教规,不论尊卑贵贱须先一道进食再集体朝见,以体现平等思想,阿克巴大帝也顺从了这种安排,允同其它人一样席"而坐,分享食物,然后才拜见祖师。

锡克教显然是伊斯兰教和印度教相互融合潮流中的产物,是宗教宽容政策推波助澜的结果。溯其思想渊源,则明显受到印度教虔信派和伊斯兰教苏菲派的影响。虔信派最初出现于南印度,主要在民间行吟诗人和下层印度教徒中流传,宣传虔诚敬神,否定种姓不平等制,呼吁在神面前人人平等,人人都可以自我求得解脱而毌需婆罗门祭司的帮助。这种理论是对传统印度教思想的挑战,是印度教面临伊斯兰教入侵后出现的改革思潮,既反映了印度教中下层教徒对穆斯林统治的不满,希冀另辟躁径图谋发展,也反映他们对婆罗门特权的不满。虔信派运动的大师罗摩难陀和迎比尔宣称宇宙万物的最高实在是神,"神无所不在,万物无不有神",在神面前无贵贱,号召人们向湿婆。毗湿努、克里希那等所有神抵崇拜他们不同于传统印度教的另一重要特征是主张积极投入现实生活,不提倡苦行和禁欲。苏菲派是伊斯兰教的异端,主张"忘掉自我,与神同在,也宣传普爱众生、在真主面前人人平等的思想。虔信派大师迦比尔曾感叹,"印度教徒向罗摩呼吁,穆斯林向真主呼吁,但双方互相残杀,谁也不理解真理"。事实上,虔诚派运动同苏菲派是有极多共通处的,在追求真理的道路上互相接近。具有严格种姓限制的印度教中下层教徒接受新的思想,试图以此来改变自己的社会地位。他们成为这两派宗教异端的社会基础。锡克教创始人那纳克就是受这些新思潮影响,追波逐浪而自成体系。

锡克教的创建几乎与莫卧儿帝国的成立同时。莫卧儿帝国是印度历史上少有的几个大一统帝国之一。政治的相对稳定是这时期的特点之一。政治的稳定促进了经济的繁荣。太平盛世鼓励了思想文化的发展。而旁遮普历来是印度最富庶的地区,印度河自北而南流过,带来舟揖灌溉之利,连接印度与外部世界的交通要道横贯全境,促进了经济发展和商业贸易的繁荣。而且因其所处的特殊地理位置,接受各种文化影响,思想领域也开风气之先。正是在这种有利的社会氛围中,锡克教应运而生。

那纳克的生平

那纳克的生平史料鲜有记载,难言其详。约1469年4月,他出生于旁遮普塔尔万提村一个印度教徒家庭。其父是低级税吏,属印度教中刹带利种姓阶层。他的父母笃信印度教,在他7岁时送他进教会学校学习梵文,希望他将来做一个博学的印度教徒。当时的官方宗教是伊斯兰教,学校除教给学生梵文知识外,更重要的课程是阿拉伯文、波斯文,通过这些语言向学生传授伊斯兰信仰和文化。这是征服者试图同化被征服者的必然措施之一。那纳克自幼受家庭的熏陶,思想上不可避免地带有印度教传统信仰的印记。学校教育使他迷悯困惑,伊斯兰信仰的洪流冲击着他那单纯笃诚的心灵。10多岁时,他已不满足于自己从家庭承继的传统印度教信仰了,希冀到更广阔的宗教天地里求索。塔尔万提距当时北印度文化中心之一的拉合尔仅60公里,能随时接触到各种流行的思潮,修正传统印度教的虔信派大厅们不时吟诵着浸润新思想的诗句从村中走过,宣传新观念的穆斯林苏菲派教徒也常常在村中留连,那纳克耳懦目染,深受启发。16岁时,他随出嫁的姐姐来到拉合尔。在拉合尔总督家谋事的几年里,当过会计,做过税吏,也干过小买卖,所接触的人既有穆斯林商官,也有印度教贱民,开拓了视野,增长了见识,也更激发了他追求宗教真理的信念。一方面他仍象虔诚的印度教徒那样,每晨淋浴,坚持晚祷,并且在19岁时结婚,以后又有了两个儿子,另方面他的思想一刻也不曾停止思索,他敏感地把握住时代脉搏,传统印度教如何图强自新,迎接伊斯兰教的挑战?面对穆斯林社会,印度教徒怎佯生存发展,建立新型的思想体系?这些问题是自穆斯林入侵印度几个世纪以来一直存在的现实问题,也是印度教其它改革家一直试图解决的问题。

一天清晨例行的沫浴过后,那纳克失踪了。家人在河岸上发现了他的衣物,以为他不幸罹难,3天后他又神奇地出现在人们面前,但一直保持沉默。据锡克教经典记载,直到第二天他才开口说话,而且一语惊人:"神选择了我做使徒"。据说他被带到天堂,神赐给他一杯美酒说:"喝下它,我将与你同在。"正象他后来宣传的那样,神向他下谕谕:"既无印度教徒,也无伊斯兰教徒","神只有一个,在神面前人人平等"。显然,那纳克套用伊斯兰教创始人罕默德的方式藉先知传言,试图调和现实的矛陌和冲突,与虔信大师们殊途同归。他站在印度教立场上,以表面上对印度教和伊斯兰教的同时否定掩盖着不彻底的自我改良和革新,实质上是印度教徒对穆斯林统治的不满和软弱反抗的反映。这种反抗只足在以后才变得逐渐强硬起来。

在随后的几年中,那纳克云游四方,足迹遍布印度和波斯各地。他用通俗的赞美诗宣讲自已的思想,与各种不间信仰的人讨论宗教问题,组织信徒社团,吸引了愈来愈多的信徒。据说连强盗也被感化而从善。那纳克的信徒最初大多数来自商人阶层。5世纪晚期随着印度与西北国家复兴贸易,尤其足莫卧儿帝国的建立消弥了采自中亚的威胁,促进了社会生产力的发展和经济、贸易的繁荣。商人阶层有知识,见多识广,正视穆斯林入侵给印度带来的新变革,其自身的经济利益也决定了他们必然要调整自己与穆斯林社会的关系。他们没有理由象婆罗门那样顽固反对任何变化,也不可能象瑜珈苦行僧那样一味逃避现实生活。那纳克主张正视现实,接受既成事实,促进各种宗教的相互理解和团结,这种恩想正好迎合了商人阶层的需要。在那纳克时期,商人阶层一直是他强有力的支持者,锡克教的影响也就局限于城镇,未能向广阔的农村扩散。这一任务留待以后才完成。

那纳克被佑徒尊为"古鲁"(祖师)。在印地语中,"古"意即黑暗,"鲁"意指光芒,喻那纳克为黑暗中的万丈光芒,给信徒指明方向。晚年,古鲁那纳克定居在旁遮普的卡泰普尔。1539年9月,他走完了人生的旅程,享年70。

主要经典

锡克教的主要经典是《阿底格兰特》(AdiGranth),意为"原初圣典",也叫《格兰特‧沙哈卜》(GranthSahib)。

《阿底格兰特》是第五代祖师阿尔琼在位时编纂的,篇幅浩繁,共收集3384首赞歌,15575诗节主要阐述锡克教教义,宣扬祖师的生平事迹,并汇集了祖师所作的赞歌。开头部分的晨歌包括那纳克祖师所写的38首赞歌和首尾两首引颂,概括了锡克教的基本信仰,为教徒每天早晨所必读。《阿底格兰特》主要用旁遮普文写成,也也杂有用梵文、古吉拉特艾、印地文、马拉地文和波斯文写成的章节,内容丰富多彩,体例不拘一格。《阿底格兰特》是锡克教崇奉的重要圣典。锡克教反对偶像崇拜,庙里不供奉任何偶像,只供奉《阿底格兰特》。

锡克教经典除《阿底格兰特》之外,还有一部成书于第十代祖师戈宾德‧辛格时期的《十祖圣典》。

教义和信仰

锡克教最初是印度教在虞信派运动蓬勃发展过程中涌现出来的一个新的宗教派别。它的创始人那纳克试图超脱于印度教与伊斯兰教的纷争,建立一个统一的宗教。那纳克曾说:"既没有印度教徒,也没有穆斯林,我将追随神,神既不是印度教徒,也不是穆斯林,我所选定的是神的道路"。他声称神已向他下谕,选定他在世界上传播福音。实际上,他的教义是在印度教虔信派思想的基础上,摄取伊斯兰教苏菲派的神秘主义因素而形成的。那纳克死后,历代祖师又逐渐发展了锡克教的宗教思想,形成一套完整的思想体系。

(一)一神论

锡克教是严格的一神教,只崇拜一个神,对于这个神,他们作了不少论述,大致有以下几点:

1.神是唯一的

那纳克克教义的精髓由三个观念组成,即一个神、一个师尊、一个真名。那纳克说:"神是唯一的,只有一个神,"他认为,有的人削发为僧,有的人修瑜珈苦行,有的人称自己为印度教徒,有的人称自己为穆斯林,实际上。大家崇拜的都是同一个神,即唯一的神。唯一的神是一切宗教的崇拜对象,既是印度教崇拜的罗摩,也是伊斯兰教崇拜的真主。那纳克说:"只有一个神,它的名字是永恒真理",它是世界的创造者,是遍满一切的精神;"一个师尊即只有一个祖师作为神的使者传播福音。那纳克非常强调祖师的作用(这点在下面将详细阐述);一个真名,是说唯一的神显现为唯一的真名。真名是神的显现。实际上,真名是神的同义词。那纳克曾说,"自存的神显现为真名,然后创造出宇宙。(《阿底格兰特》4页)。

2.神是宇宙的创造者

锡克教认为,唯一的神是宇宙的创造者,神创选了大千世界中形形色色的万物,并主宰着芸芸众生。《阿底格兰特》曾详尽地描绘了创世前的混沌状态及创世过程:

"太初,黑暗笼罩着虚空,混沌一片。没有地,没有天,只有无限的意志。

没有黑夜,没有白昼,没有太阳,没有月亮,神处于憩息的状态。

没有创造之源,没有语言,没有空气,没有水,无生亦无死,无来亦无去,无地域,无七海,无上下世界。

梵天、毗湿努和湿婆三神亦不存在。

没有万物,只有绝对的神"。

面对这茫茫一片的混沌状态,神决定创造世界,于是就凭自己意志,先从虚空中分出天地,然后创造出草木万物,飞禽走兽,最后创造出人类,并赋于人类聪明智慧。

锡克教的神创世说与印度教的梵天创世说非常相似,不同的是神取代了梵天。此外,锡克教反对印度教把世界视为虚假的幻象的观点,坚持世界的真实性。那纳克认为,既然创世主:神是真实存在着的,神所创造的世界也是真实的,所以,宇宙万物都是真实的存在:而不是什么虚假的幻象。

3.神是全知全能的

神创造了千差万别的事物和千变万化的宇宙,这充分显示了神的全知全能,神是唯一的,也是自存自显、自足圆满的,他遍满一切、无时不在、无处不有、无所不知、无所不能。他超越时空、不生不灭、无形无像、是无限、永恒的绝对存往,也是一种纯粹的精神和圣洁的光辉。

4.神是公正的、仁慈的

神不仅创造了宇宙世界,而且主宰着宇宙世界。神是公正无私的,他扬善抑恶,对每个人的善恶行为都加以评判。神对任何人都是一视同仁的,人人平等,没有高低贵贱之分。神是仁慈的,以他博大的胸怀普爱众生,把恩惠赐于每一个子民,使天下民众享受欢乐和幸福。

锡克教的一神论与伊斯兰教的一神论也有相似之处,那纳克宣扬的一神论,旨在同化各宗教的不同神祗,期以建立一个统一的宗教。

(二)业报轮回说

锡克教与印度其它宗教一样,宣扬业报轮回说。第五代祖师阿尔琼认为,芸芸众生皆依业报规律在无数劫中轮回,业报规律即人因自己的行为而得到不问的行为结果。"善有善报,恶有恶报",昔日是鸟、虫、鱼、象,经过历劫轮回,依靠积德行善,方能修行成;人的现世状态由前世的行为(业)决定,现世的行为又决定他的来世。

人不只是生物进化过程的最高产物,而且是唯一的神精心创造的尤物。人有自由意志,有智慧,有明辨是非的能力,有一定的道德标准,但由于摩耶(幻)的蒙蔽,人不能感知神,与种达到同一摩耶是阻碍人们认识真理、认识种的幻象,苦行虽然可以得到好的结果,但不能亲证神,不能达到解脱。解脱只能靠神的惠顾和祖师的指导。

(三)祖师的职责

锡克教非常强调祖师的作用,把祖师视为神的使者。锡克教认为,依靠智慧不能理解神或认识神。通过祭祖仪式也不能博得神的欢心,只学习圣典也不能亲证神,吠陀及其它圣典都无法揭示神的神秘,只有祖师能使人们日睹神的光辉。"没有祖师的指导和关照,我们无法知道真理,每人的心中都有神秘莫测的神"(《阿底格兰特》第1093页)。

祖师有两种职责,一方面,他是神的使者,享有令人赡目的威望和无上的权力;另一方面,他又是神的仆从。那纳克曾说自己是出身低微的游吟诗人,是神赐予他吟唱的曲调。祖师是神的使徒,传播神的福音。通过祖师,人们可以伶听神的教诲,目睹神的风采。没有祖师,人们就无法接近神,"正如杯中盛水,没有水就用不着杯子一样,思想受到神圣知识的制约,但没有祖师就不会有神圣的知识"(《阿底格兰特》第469页)。

锡克教的祖师特别重视所谓神的预言。那纳克说:"预言不仅仅是神的话言,它是神的化身,正是通过它,神向人类显现了自身的存在"。

锡克教的祖师崇拜很盛行,教徒们奉祖师为神明,亲身侍奉,言听计从。祖师的传承不是通过民主形式选出,而是由前任祖师指定自已己的继承者。

(四)解脱

锡克教把解脱作为最终目的。他们认为现实世界是一片苦海,充满痛苦,他们把痛苦分为五种:(1)爱别离苦(与所爱的人分离之苦);(2)饥饿之苦;(3)生死轮回与暴政之苦;(4)疾病之苦;(5)精神之苦。那纳克所说的痛苦与佛教所列举的痛苦大体相同,既有个人身心的痛苦,也有社会造成的苦难。那纳克生活的时代是一个充满了矛盾、痛苦的时代,宗教矛盾 和民族矛盾日益突出,伊斯兰教内部之间的纷争与日俱增,当权者残暴骄横,下层群众迷茫绝望。那纳克的思想反映了当时下层群众的心理。那纳克与伊斯兰教苏菲派不同的是,苏菲派面对痛苦主张消极遁世,那纳克则主张采取积极入世的态度,他认为,生活中有痛苦也有欢乐,人们能够战胜痛苦,获得幸福和欢乐。人生的目的就是要从痛苦中得到解脱是个体灵魂摆脱业的束缚、与神结合的一种境界,这是一种无苦无欲、自由欢乐的境界,这种境界人们只可亲身体验,无法用语言描述清楚。他写道:

"就象一束火焰迸发出万朵火花,四散的火花落下时又聚袋在一起;

就象无数细流派于同一条小溪,最终又汇入这条小溪;

无生命的事物与有生命的生物来自神,他们来源于神又复旧于神60。”

锡克教承认有彼岸世界,但认为天堂并非九霄云外的人虚幻境,而是与现实世界紧密相连的精神世界。"哪里唱起种的赞歌,哪里就是天堂"(《阿底格兰特》第749页)。阿尔琼祖师说,"赞美神之处就是天堂,反之,罪恶滋生之地就是地狱"(《阿底格兰特》第315页)

那么,怎样即开天堂之门,达到解脱呢?锡克教认为:要达到解脱,必须在祖师的指导下,努力修行,默念神的名字,思索人生的真蹄。只有这样,才能得到神的恩宠,从而达到灵魂与神同在的解脱境界。

锡克教把默念神的名字作为修行的重要方法,强调主观精神作用。锡克教第四代祖师罗姆‧达斯认为:"肉体属于物质世界,但精神或灵魂是神的立足之地"。神居住于真理之境,无形无像,因而信徒只有求得祖师的指导,时时默想神的名字,才能一步步接近神。神是非常和蔼仁慈的,你靠近他一步,他就靠近你十步。《底格兰特》中有一首赞歌这样描绘道:

"让你的心儿唱起赞歌,赞美无形的的"唯一"(神),这是你正确的道路。念诵他芬芳的名字,使你的唇舌保持沾净,使你的心灵得到安宁。

当你惊喜地注视神的显现,虔诚的意识使你对周围一切存在视而不见。追随着神,寸步不离,抑制邪念。用你的双手为神效力用你的耳铃听神的圣言。这样,你的生活由于神的赞许而日臻完满。”(《阿底格兰特》第28页)

综上所述,锡克教坚持一神论。强调神是唯一的;神是宇宙的创造者和主宰者;它超越时空.不生不灭、无处不在、无所不能,无形无像;神也是一种真理、真名、一种圣洁的光辉"只靠人类理智无法理解神,只有依靠祖师的指导,通过神秘的直觉,才能与神交接、亲证神。这些思想带有较强的苏菲派神秘主义色彩。另外,锡克教又接受了印度教关于业报轮回、解脱的教义,宣扬众生皆依业受报,轮回转世,只有在祖师的指导下,努力修行,默念神的名字,才能断灭轮回,使灵魂与神给合,获得解脱。

伦理思想

锡克教的社会伦理思想包括反对印度教的种姓制度和烦琐教规,反对偶像祟拜和歧视妇女,提倡平等友爱,劳动的尊严和非暴力等方面。

锡克教认为,印度教的种性制度是违背神的意志的,因为"神的光辉普照万物,万物皆可得到神的照拂"。因此,人在神的面前都是平等的。没有贵贱之分,没有种姓之别,首陀罗与婆罗门一样,都可以亲证神,都可以获得解脱。锡克教吸收教徒时并没有种姓的限制,正象阿姆利则城金庙有4个人门对四种姓敞开一样,锡克教教第五代祖师阿尔琼曾说:"这种神圣的教义是为一切种姓:婆罹门、刹带利、吠舍和首陀罗服务的,任何人只要口诵神的名字,在祖师的指导下,就能从黑暗的生活中解脱"(《阿底格兰特》第十七页)。

锡克教不是出世的宗教,而是入世的宗教,不是主张人们逃避社会生活,而足鼓励人们积极参与社会生活,从事各种社会劳动。锡克教鄙视不劳而获的寄生虫生活,强调劳动的价值,认为人人都应参加劳动,工作没有贸贱之分。那纳克祖师说:"自食其力,并与别人分享劳动成果,就是正确的生活道路"。那纳克自己也从事劳动,游手好闲、无所事事是锡克教徒所不能容忍的。

在印度中世纪,妇女的社会地位很低,十分悲惨。印度教对妇女非常歧视,妇女也和首陀罗一样不准读诵吠陀,不准参加祭祖仪式。此外,还有许多野蛮的陋习,如虚婚、寡妇殉葬等。伊斯兰教也有种种歧视妇女的规定。锡克教反对歧视妇女,那纳克曾对印度教的童婚、募妇殉葬等陋习作了抨击,热情赞扬妇女的伟大。他写道,"正是妇女(被人歧视的妇女)给了我们生命,正是妇女与我们订婚结为夫妻,妇女是我们漫长生活遭路上的伴侣,我们的种族依靠她们来繁衍、延续。妻子死了,丈夫可以另娶,通过妇女,我们建立起广泛的社会联系。为什么要歧视她们?即使是国王的生命也是由她们所赋与!"(《阿底格兰特》第473页)。

那纳克主张尊重妇女,提高妇女的社会地位。妇女不仅可以和男子一样读诵经典,参加宗教仪式,而且可以作为宗教仪式的主持者。17世纪,戈宾德。辛格创立了锡克教徒的洗礼仪式,并让他妻子参加主持这个仪式。这在当时具有重要的意义,标志着妇女地位的提高。因为按照印度教的传统,妇女是不洁的,不能参加宗教仪式。

锡克教实行一夫-妻制,认为婚姻是神圣的,夫妻应和睦相处,互敬互爱,白头到老。锡克教不鼓励离婚,但允许离婚,寡妇可以再嫁。

那纳克祖师是一个伟大的思想家,他大胆否定吠陀经典的神圣权威,反对祭司制度,反对偶像崇拜和烦琐的祭祖仪式,也反对印度教的苦行和消极遁世。后来的祖师继承、发展了那纳克的这些思想,制定了锡克教的教规,教规有四:(一)禁止抽烟;(二)婚姻神圣,一夫一妻;(三)不拜偶像,冥冥之中自有主宰;(四)终身必须遵行"五K"(即五件事,因为这五件事头一个字母均为K):蓄长发、戴发梳;佩短剑;戴铁手擞;穿短裤、长衫至膝;保护弱小和随时准备战斗。

由此可见,锡克教的伦理思想是进步、合理的。面对社会上的种种落后、野蛮、不平等现象,那纳克祖师旗帜鲜明地提出自己的主张,反对种姓压迫,提倡人人平等;反对不劳而获,提倡自食其力;反对歧视妇女,主张提高妇女的社会地位;反对偶像崇拜和教派纷争,主张平等互爱。这些思想像一股劲风,冲击着当时的世俗偏见和陈规陋习,使人耳目为之一新,因而具有很强的感召力。许多印度教徒,尤其是低种姓的印度教徒纷纷改信锡克教。

爱华网

爱华网