谈谈李叔同的后期书法

李叔同,1880年出生,1918年出家,1942年去世。李叔同是一个牛人,在许多文艺类别都有出类拔萃的表现。李叔同出家以后,诸艺尽弃,唯着书道。但他的书法,以其出家为标志,分为非常清楚的两个区域,前期书法相当优秀,即便在中国书法史上也能够画上一笔的,后期书法简直不能算是书法,就像一个没有学过书法的小孩子写的一样,究竟是李叔同真的返朴归真了,还是别有缘由呢,这是本文所关心的。

先把话岔开,谈一个不算是题外的话题。书法是一个技术活,技精于熟,技术是要靠长期的训练来达到逐渐进技之道和最终的出神入化的过程。但技术也有它的缺陷和不足,这一点在近五十年中技术主义已经倍受各方的批评。童体或者娃娃体就是书法之中的低技术活,所以偶尔地用童体或娃娃体,来削弱和减低技术性的精雕细刻,来增加一点书法的古拙朴素之风,这未尝不是一件好事,所以有些书法大家写的字你看不出它的好来,就是这种古拙朴素之风在起作用。但如果当真将这种童体和娃娃体玩成一门一派的话,那未免把书法当作一种下脚料。

我曾经构思过一篇小说,题目是《书法》或者《书法世家》,内容是小孩练习父亲的字,父亲练习老爷子的字,而老爷子则拿着小孙孙的作业本临习,由于内容实在太短,一直没有写成。

有一段时间,我对娃娃体的兴趣很大,甚至有很长的时间都想拿小孩的写字本来临习,但有一次,当我看到同事女儿的一个写的字后,我就抛弃了这种想法。小女孩写的是什么字已经不记得了,那个字的右下角是一个口,她把口写得大了些,而且离开字的主体部位远了些,看到那一个字的瞬间,我就知道这个学不成了。这就是娃娃体,这就是童体,因为它不符合书法的内在要求,我要是去学了、任何一个成人去学了,那就是做作,所以我放弃了,所有写过十年八年字的人都不可能再去这样写的。小孩这样写并没有什么,成人偶尔玩玩也无所谓,但成人不是小孩,成人不可能一直学着小孩子的写字模样去写字的。

童体或者娃娃体的特点在于:书者对于所写汉字的笔画、结构已经大概的了解和掌握,但还不知道、不在乎、不讲究、并且不能把控汉字的笔画、结构的精致关系,一般情况下都是一笔一画地按照楷书的形体写成的,具有楷书的一些基本特征,所以一般也是比较容易认读的。成人如果没有什么书法基础,按照娃娃体楷书一笔一画地写得比较容易认读,总比写得潦潦草草的根本没法认读要好,所以这这个意义上来说,娃娃体对于成人来说,也还是有一点小小的意义的。

什么时候成人写童体或娃娃体,那就是做作了呢?比如,你能够把横写平了,但你却有意地将它写弧了;你能够把竖写直了,你却有意地将它写成坡形;宝盖头的点和横大致地要相靠着,你却将其写得离得很远;你可以将两竖的写得非常协调,你却有意地将其写得一长一短的鹤胫凫腿;反正,你有足够的能力按照书法的内在要求,去把控整个的写字过程,但你却有意地违反这种书法的内在要求,反其道而行之,写出来的字很怪很丑,这就是做作。

言归正传,记清什么时候第一次看到了李叔同写的“悲欣交集”四字,没什么深刻的影响,但还是知道的。前一些时间,看下载的田蕴章先生在天津市北方网录制的《每日一题每日一字》视频节目,其中有一节谈及李叔同的书法,田先生以李叔同的墨迹已经越出了书法之外,完全脱离了书法的正常轨道,进入另外一个世界,而没有对其后期书法进行评价。当看到田先生拿出“悲欣交集”四字的复印件时,我的第一个反应就是章法全无、不像是一个正常人写的;当田先生拿出李叔同的一幅对联“常护诸佛法,恒涂净戒香”的复印件时,我的第一反应是做作。田先生说李叔同出家之后,他的书法已经“无所求”了,已经超越了返朴归真的境界,无法用俗界的眼光去看待和评判了。看来田先生对于李叔同的了解还不是很多,也是的,李叔同这样的文化牛人,一生涂涂抹抹的文字堆码起来,可以围成万里的城墙,一般的人哪有这个精力和能力去通读进而去理解呢?幸亏俺们也是读过几天书的,就把《李叔同全集》搬过来研究研究吧。这一研究,可不得了。况且,对于李叔同进行大大的吹捧的人多得很,偶尔这种吹捧,换一个角度来说,那就是抽耳刮子和咒骂了八辈子的祖宗了。

在一封李叔同致马冬涵的书信,李叔同露出了他的尾巴:“朽人于写字时,……于常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵,乃至某碑、某帖之派,皆一致屏除,决不用心揣摩。……又无论写字、刻印等,皆足以表示作者之性格。(此乃自然流露,非是故意表示。)朽人之字所表示者,平淡、恬静、冲逸之致也。”注意,这封信写于1938年,离他去世的时间不远,能够代表李叔同的后期的书法思想的。

谈两点想法,第一,书法的派别本身是一个中性的问题,派别意识过浓了,变成井底之蛙,等于是画地为牢,自坐其中,不好;彻底地否定派别,完全地走到了派别主义的反面,走向了另外一个极端,那就只好自己另创一派了,这也不好。可惜的是,秦篆汉隶以来,楷行草三体占据中国书法的主流之后,能创的派别都创立了,能找到的特色的地方都挖掘尽了。在书法历史,楷行草三体走向成熟的时代,王羲之算是中国书法第一人;欧楷极尽手写公共书体之简之美,欧阳询算是中国书法第二人;秦桧如果真是宋体的发明者,那么秦桧算是中国书法第三人,宋体代表着文字的印刷时代到来。而到了民国时期,即便李叔同有这样的才华,他也没有这样的创宗立派的机会了。当然,机会还是有的,最缺乏书法味的孩儿体没有被人当作书法高调地摇旗呐喊过,于是李叔同有意无意之间就变成了孩儿体的第一人了。李叔同说“某碑某贴之派,皆一致屏除”,他在书法上走这样的极端,他的书法不出问题才怪呢。用当今时髦的话说,叫做被创新的狗追得连撒尿的时间都没有。创新啊创新,相同不是雷同,相异不是苟异,李叔同追求的书法的不同以往,那只能叫做苟异。

第二,书法和性格是否具有关联的问题,我认为字如其人、人如其字固然小有道理,但也不可将这种关联无限放大,以至于理论上认为笔迹变成了一面镜子般的鉴照着书者的性格仪态。书法和性格之间的关联性,即便是有,也是非常有限的,决不至于会像李叔同理解和希望的那样。李叔同就把这种关联无限地放大,并刻意地去追求书法与性格的统一,最终只能走入歧路,而且毫无知觉。虽然李叔同自称其书法风格是自然流露而非故意表示,但实际上只是一种幻想,他只可能在对于平淡、恬静、冲逸的追求中,在不知不觉中变得越来越故意表示。李叔同这样的追求,完全与其僧侣意识在作鬼,他要用字来表明他的神圣,来划清与世俗世界的界限,这是他的真正的想法,或者他的这种潜意识在作鬼。既然是作鬼,那么当事者也就不会感觉到了。另外,我觉得,对于一个训练有素的书法家来说,他的字和他的性格是完全分离的,因为他有完全的能力按照自己的意志支配自己的笔迹,想怎样写就怎样写,从而不让他的性格在字迹中显露出来,这才是一个真正高超的书法家,老子所说的“善行无辙”就是这个意思。

信仰宗教者,例如在我们中国,尤其是信仰佛教和基督教的信徒,常常有一种神圣感,这本来没有什么,这对于宗教来说是一种好东西。但他们往往会有意无意地流露这种神圣感,有意地显露自己的身份,表明自己与世俗社会的区别,那就非常的愚蠢和做作了。而一旦将这种神圣感无限放大,无限泛化,拿什么东西例如书法,都要用这种神圣感来生搬硬套,用书法来表呈这种宗教神圣感,那就真的会搞出笑话来【】的。

刘质平回忆李叔同的专文,其中“用笔用墨与写法”一章有云:“先师所写字幅,每幅行数、每行字数,由余预先编排。布局特别留意,上下左右,留空甚多。师常对余言:‘字之工拙,占十分之四;而布局却占十分之六。’写时闭门,除余外,不许他人在旁,恐乱神也。大幅先写每行五字。从左至右,如写外国文。余执纸,口报字;师则聚精会神,落笔迟迟,一点一划,均以全力赴之。五尺整幅,须二小时左右方成。”这么认认真真地写出一幅娃娃体,真是叫人佩服得五体投地、无言以对。

是不是李叔同已经超越了世俗的见解,不再把别人的理解当作一会事呢,答案是否定的,刘质平的同一篇文章,接着记载道:“师曾对余言:‘艺术家作品,大都死后始为人重视,中外一律,上海黄宾虹居士(第一流鉴赏家)或赏识余之字体也。’”看到了吧,李叔同不但没有超脱于世俗,而且还追求着后世的眼球,自以为只有牛人才能才配赏识他这样的牛人的“字体”呢。刘质平与李叔同名为师生,情同父子,他记载与李叔同的一些笑料,大家可以去阅读一番,《李叔同全集》第十卷附录卷,是记载别人对李叔同的介绍、评价和回忆等等。

我查了一下,才知道李叔同的“悲欣交集”四字墨迹,是在临终前三天所书,怪不得如此的章法全无呢,原来已经到了自己做不得自己的主人翁的时候了。再怎么说了,李叔同也算是一个把书法当作一回事的人,自己的手脚都已经不听使唤了,你说,自己都死到临头了,你还写什么写啊?换了一般的书法家会不写的,但换了信奉佛教的人则不然,那些饱受大乘佛教流毒浸泡的僧侣们来说,他们自己以为,自己即便不是救世主的转世或者转世的救世主,至少也是芸芸众生的精神导师,所以就算是放一个屁也是普渡众生,何况是白纸黑字的书写呢?李叔同的集句墨迹“愿一切众生悉得成佛”、“我当于一切众生犹如慈母”,就是这种心态的最好写照。再如,《李叔同全集》有林子青所撰的《弘一大师传》云:“(李叔同)弥留之际,还写了悲欣交集四字,一面欣庆自己的解脱,一面悲悯众生的苦恼。这末后一句,真有说不尽的香光庄严。”明明是泥菩萨过河土崩瓦解,却还妄想给别人一副金刚不坏的躯壳,这样的吹捧很可笑呀,我没有骗你吧。

李叔同的“悲欣交集”四字墨宝,如此的气败神枯、死到临头,按照字如其人、人如其字的理论,怎么没有人能够指出李叔同根本就是病入膏肓的手脚都不听使唤了,才写成这样的返老还童的童体的,天人眼目都到哪里去了?这些人的书法鉴赏能力都到哪儿去了?或者,当年关于傅山咒死了搀字的儿子的书法旧闻,根本就是虚谈?

(气败神枯的“悲欢交集”四字)

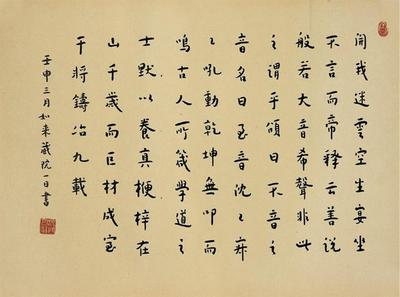

李叔同后期的书法也不全是童体,他的篆文至少是中规中矩的,说这些篆文是一个书法作品,应该没有谁会说三道四的,但他一写到楷书时就立即犯了幼稚病,这不是做作又能是什么呢?明明的可以把字写好,却写成奇形怪状的,而且还这样的写了二十几年,你说这是什么回事呀。拿出后期李叔同的那些字,放进小孩的写字本,真可以说是浑然一体,说他是做作,不冤枉他吧,说他是装嫩,也不算是抬举他吧。你以为你真是小孩呀,你以为你真正地返老还童了?大概篆文是不适合于去玩娃娃体的,因为篆文本身就不怎么使用,没几个人认得的,你再玩什么娃娃体篆书,那还不真成了鬼画符的了吗。

(这些篆文中规中距)

谈李叔同的后期书法,不能不谈一谈他的宗教问题,这里就依我的宗教人格理论来评说吧。宗教人格理论的主要方法是,以隐士、修道士和传道士的人格对一个宗教人员进行评判。依此,李叔同绝对算不上是一个隐士,他的社会活动在他出家以后仍然太多了。李叔同的宗教修行如何,我们不能糊乱评论他的宗教修持达到什么境界,但李叔同出家之后,他自己给自己用了多少个法号,就单单地凭着这一点,一个连自己的名字叫什么都不知道的人,很难想象他的内心有多安静,有人说他的“书法……仿若礼佛,心静至诚,从容不迫”,实在是太肉麻了。李叔同不停地给自己换名字,正好是他内心焦虑的反应,信奉宗教并没有给他足够的安慰。李叔同出家之后,重整律宗经典,为佛教律宗的复兴起到了重大作用,被尊为律宗X代祖师爷,应该说是极大的成功,李叔同是一个相当成功的传教士。隐士没有功利心,修道士可以有少量的功利心,而传教士则完全地把传教当作一种事业,在这个事业上他是有极剧烈的功利心的,这种传教的冲动以佛教和基督教最为膨胀。

总而言之,律宗湮乱的文献给李叔同一个机会去整理,这正好是李叔同这样的一个文人的专长,他出家的功业就是这个;而律宗的条条杠杠也给了迷茫的李叔同一个外在的支架,让他继续能够糊里糊涂地活下去。至于李叔同的后期书法,只能以做作来概述吧,如果说做作你还听不懂的话,那么我告诉你说,他这个叫做装嫩,装嫩,一个年在花甲的老头,装模作样的写小孩的写的字,写着童体,写着娃娃体,写得名垂青史。实际上,人越是想与自己的过去划清界限,其实越被过去牢牢地抓住,李叔同还是过去的李叔同,唯一不同的只是剃了光头、披了件黄袍,他还是那个风流倜傥的他,唯一不同的只是风流倜傥的领域在宗教领域之内罢了,在另外一个领域之内继续吟风弄月,玩弄他的拿手好戏文字罢了,他只是一个文人,他是一个成功的文人,仅此而已。寻章弄句是修行的障碍,这个道理李叔同是没有机会搞明白的罗。

李叔同对自己的前身来了个全盘性的否定,实际是不过是在表达着一种意思:以前我是一个牛人,现在我是一个更牛的人;前者大家已经知道,后者只有通过自己对于自己的过去的全盘否定来达到。

总之,李叔同的后期书法的孩儿体的问题,是做作,是装嫩,是他自性迷失在书法领域内的表现。李叔同在书法领域内的自我迷失,与其对自己前期的全盘否定是有着相同的心理基础的,这种心理基础就是:对于自己的前期的全盘否定,就是对于现实世界的全盘否定,就是对世俗社会的全盘否定,就是彻底地划清与现实世界和世俗社会的界限,同时也就是对自己的宗教世界的神圣性的无限拔高,用一种意淫中的神圣来给自己的生活寻找到一个依据。把自己的书法弄得不人不鬼、不三不四、乌七糟八和莫名其妙,以便与让他觉得自己拉大了与世俗世界的距离,让他觉得更加地接近了宗教的神圣国度,如此他就会觉得自己的生命与以前相比就变得更加崇高了。李叔同在书法领域内的迷失,同时可以反证他在宗教领域内的迷失,他对于自己和世界的认识始终是偏极的、不健康的和糊涂的,因而他的一生也只能在自己的“悲欣交集”的唉叹中结束了,他的那颗焦虑而骚动的心,并没有因为宗教而得到必然的慰藉。

当然,抛开李叔同后期的书法的这种问题,我们也没有必要过分的苛求于他,毕竟他也只是芸芸众生之一的呀,何况他还在许多方面都做得相当出色呢。刘质平记载,李叔同病中被邀出来讲经说法,李大概没好意思拒绝,估计旅途遥远颠颇,然后病情的确比较沉重,刘质平知道后,就去抢人,所谓抢人,其实就是把李叔同的病情说明白尔,老爷子,你病情太重了,不能去。师徒两人抱头痛哭,仿佛生死离别一般,后来刘质平把李叔同背下了船。刘记载道,业内引以为笑话。是啊,你去就去,不去就不去罢了,哭什么哭呀。其实,李叔同就是一个优柔寡断、多愁善感的文人。

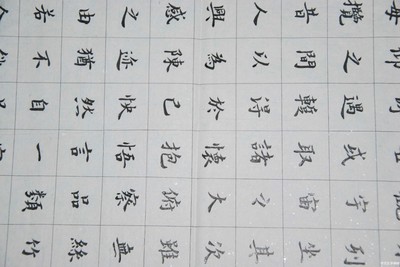

(欣赏一下李叔同的装嫩体)

附录:李叔同致马冬涵的书信全文。马冬涵,曾任中共漳州地下组织领导,被俘后脱离组织关系,(确否,待考)。马氏善制印章,与李氏的书信来往一是乞书,一是乞印,顺便谈及一些相关的话题。福建人民出版社一九九三年第一版《李叔同全集》第八册《杂著书信卷》第252页:“《致马冬涵》(一九三八年旧历十月二十九日,泉州承天寺)。冬涵居士道席:惠书诵悉。承示印稿,至佳。刀尾扁尖而平齐若椎状者,为朽人自意所创。(可随意制之,寻常之椎亦可用。)锥形之刀仅能刻白文,如以铁笔写字也。扁尖形之刀可刻朱文,终不免雕琢之痕,不若以椎形刀刻白文,能得自然之天趣也。此为朽人之创论,未审当否耶?属写联及横幅,李、郑二君之单条,附挂号邮奉,乞收入。以后属书之件,乞勿寄纸,朽人处存者至多也。仁者暇时,乞为刻长形印数方,因常须用此形之印,以调和补救所写之宇幅也。朽人于写字时,皆依西洋画图案之原则,竭力配置调和全纸面之形状。于常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵,乃至某碑、某帖之派,皆一致屏除,决不用心揣摩。故朽人所写之字,应作一张图按画观之则可矣。不惟写字,刻印亦然。仁者若能于图按法研究明了,所刻之印必大有进步。因印文之章法布置,能十分合宜也。又无论写字、刻印等,皆足以表示作者之性格。(此乃自然流露,非是故意表示。)朽人之字所表示者,平淡、恬静、冲逸之致也。乞刻印文,别纸写奉。谨复,不宣。旧十月二十九日,演音疏。”

(这幅楷书中规中距)

爱华网

爱华网