宿丰林

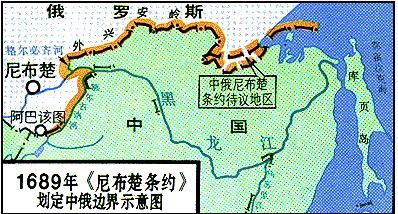

以1689年《尼布楚条约》为开端的平等的中俄政治关系为两国文化领域的交往提供了前所未有的良好条件,中俄关系的正常化使两国官方及民间都有可能在友好的气氛中了解和认识对方。从《尼布楚条约》到《恰克图条约》,短短的二三十年中,两国在语言文字、宗教、医学、手工工艺、生活方式等方面的文化交流都取得了重要进展。

在语言文字方面,双方都明显加大了研究对方语言文字的力度。清政府积极利用“招降收养”的“俄罗斯佐领”中部分人员充当俄文翻译,以解对俄交涉燃眉之急。清代史籍中多次提到的罗多浑,是一个在中国长大的俄罗斯人。他的父亲伍朗格里于顺治五年(1648年)在黑龙江向清政府投诚(他可能是1643—1646年波雅科夫率领的侵扰黑龙江江口一带队伍中的一员),投诚后,受到清政府厚待,被允许娶妻生子。康熙七年(1668年),清政府将所收降之俄罗斯人编为半个佐领,即以伍朗格里为头目。康熙二十三年(1683年),俄罗斯人由半个佐领扩编为整佐领,仍由伍朗格里管理。伍朗格里死后,其子罗多浑继袭父职,并成为清政府得力的俄文翻译,参加了中俄尼布楚谈判工作。同时,清政府积极创造条件,鼓励满、汉人学习俄语。1708年(康熙四十七年),根据康熙皇帝谕旨建立的中国历史上第一所俄语学校正式开课,学校初称“俄罗斯学”,校址设在俄罗斯馆,后迁左翼马市西北大佛寺,首批学生共计68人,第一位外籍教师是该年到京的俄国国家商队商人瓦西里。

俄国方面培养满、汉语人才的重要举动之一,是于1725年在伊尔库茨克开办了一所蒙文学校。开办这所学校的创意,是俄国使臣伊兹玛伊洛夫最先提出的。1721年,从北京返抵伊尔库茨克的俄使伊兹玛伊洛夫想看一份蒙文信件,却找不到“可靠的皈依正教的蒙古人”1。这促使他正式建议曾同他一起出使北京的“耶稣升天”修道院院长普拉特科夫斯基在伊尔库茨克就地开办一所蒙语学校,培养俄罗斯的蒙文翻译。1726年这所蒙文学校的在校生有25名,每人每月可领取30戈比现金,两普特2黑麦、5磅燕麦片和2磅盐,作为生活补助。而对满、汉语的研究和学习,俄国方面的最大成功是获准在北京派驻一个“俄国东正教驻北京传教士团”,这将给它提供一个难得的培训俄国中国学家的基地,但能否如愿,还要取决于今后两国关系大气候是否正常。

在宗教方面,清政府对在华俄国人实行宗教自由政策,允许其传教,并提供教务活动场所。最初主持教务的马克西姆·列昂节夫等人利用其长期生活在中国的方便条件、积极在俄罗斯人的中国籍妻子及其亲属中发展教徒。有的书还记载说,列昂节夫甚至还发展了“好几个有身份的中国人皈依希腊正教”3。此事在1693—1694年使华的伊兹勃兰特·伊杰斯的《使华笔记》中可以找到根据,伊杰斯记载说:“俄罗斯人也在北京建了教堂,给许多要人施行了东正教洗礼”4。列昂节夫则平时完全一幅中国人的装束打扮,剃发留辫,广泛交际各层次中国人,以便更多地发展教徒。

不过,列昂节夫很快发现,要维持北京的东正教活动,仅靠他一个人的力量,孤掌难鸣。当1698—1699年第一支俄国正式国家商队(梁古索夫商队)来京时,列昂节夫曾向商队成员伊凡·萨瓦季耶夫诉苦说:“他既衰老又双目失明,只能靠他的年轻的儿子帮他的忙”5。但从历史记载来看,早在1696年,俄国“托博尔斯克大主教兼西伯利亚总主教”就曾指令色楞格斯克“圣三一”修道院院长米萨尔,把一个名叫劳伦特·伊凡诺夫的东正教司祭与上图拉城传教士格利高里·纳维茨基一起派往中国,帮助列昂节夫主持教务,同时带去一封大主教写给列昂节夫的信,让列昂节夫把他的儿子送到托博尔斯克来接受教会司祭圣职。没有资料表明,这个劳伦斯是否到了中国,我们从清政府拒绝1694年初俄使伊杰斯关于为来华“短暂停留”的俄国人建造教堂的要求6和1702年俄国商队头目萨瓦季耶夫关于另派两名俄国教士来华接替年迈的列昂节夫的请求来看,清政府当时是不会同意接收两名并非永久居住于中国的东正教主持人的。也许正是由于这个原因,17世纪末和18世纪初来华的每一支俄国商队,都有若干名东正教传教士随行,7以商人名义入境,而以教士身份与北京东正教会加强联系。

直至1711年,以胡佳科夫为首的俄国国家商队到达北京,再次请求清政府准许俄方另派教士来京接替列昂节夫,此时又恰逢清政府正拟派遣殷札纳使团报聘土尔扈特部首领阿玉奇,须假道俄罗斯西伯利亚前往伏尔加河流域,双方这才达到妥协办法:清政府作为交换条件同意以修士大司祭伊拉里翁·列札伊斯基(旧译依腊离宛·列扎伊斯基)为首的10人传教士团来华。然而伊拉里翁1715年到京,1719年即因病死去,领班一职空缺。1721年,俄国政府决定派遣英诺森·库利奇茨基主教前往北京,接替死去的伊拉里翁主持北京东正教会工作。但是此时两国之间的边界纠纷和贸易争端已经十分尖锐,外交关系日趋紧张。1722年,清政府正式通知俄方:在各项“悬而未决”的问题获得妥善解决之前,英诺森主教不能入境。

俄方立即对清政府拒绝俄国宗教要求的做法采取报复措施。当时,中俄两国中段边界尚未划定,在俄方实际控制区内的安卡拉河支流奥卡河右岸,有一座蒙古人称之为“塔邦——蒙达尔加”的石山,山上有一尊石头佛像。当地蒙古部族首领曾奏告康熙皇帝并“盛赞”这尊佛像的“珍贵”和“神奇”。据说,14—16世纪初建立过中亚大帝国的帖木儿也曾给这尊佛像“供献过祭品”。康熙皇帝很想把这尊佛像从奥卡河“搬运到北京去”,或者将其“临摹”下来,于是将此意告知当时正住北京的俄国商务代表郎克。郎克于1721年10月就清政府请求派官员赴“萨扬石”(即“塔邦——蒙达尔加”山)一事给俄国外务委员会写了一封信。翌年9月,郎克又给清政府派赴石山的4名官员签发了一封证明信,允许他们前往那里。两个月后,这四名官员(别基巴伊纳、图巴伊、图理琛和纳图盖)率领24名随员和3名蒙古喇嘛抵达俄方控制的色楞格斯克,递交了郎克的信函,请求俄方当局予以方便。然而此时西伯利亚首府托博尔斯克总督已经接到了俄国枢密院的命令:“不得准许从中国去的官员越过贝加尔湖观看”石山佛像。于是,总督以此刻沙皇“正在远征波斯”,军务繁忙,而没有沙皇的谕旨,他们不敢擅自允许中国官员过境为由婉拒放行。但同时表示,为了满足中国皇帝的要求,他们可以派遣俄国官员前去“观看这尊佛像,并把它临摹下来送往北京”。据俄国档案史料记载,俄国西伯利亚当局于该年年底特派库兹涅茨克军役贵族伊万·布特克耶夫等二人前赴石山,画下了这尊石佛的图象:“他们在乌拉河左岸、伊加河上游的巴图尔—鲍奇大道上距离石头山四十俄丈的一块平地上找到了这尊石头佛像。佛像面朝东南,埋在地上,高一又四分之一俄尺,额上有伤痕,面颊上有许多小凹,没有双臂”。至于这幅画像是否转给了北京,档案中没有记载。

在医学方面,两国之间的相互了解与认识正在深化。为了了解中医中药的成就,俄国常在赴华使团商队中配备专门医生,带任务前往。如在1693年到京的伊杰斯“使团商队”中,就有一位“药剂师兼医师”克利斯多夫·卡尔斯坦斯,选派他来中国,是要他“在这些国度里找寻可以入药的根茎、草和种子”8。历史上没有留下他在中国工作的任何资料,但有资料表明,他在随伊杰斯使团返回俄国后,成了一名很有身份的名医,连沙皇都敬他几分。1705年8月,沙皇彼得一世写信给总理大臣加·伊·戈洛夫金,要他尽快找到卡尔斯坦斯医生,速命其前来觐见沙皇,并指出,他可能在伊兹勃兰特·伊杰斯处,“极需此人,因他熟悉各地情况”9。

康熙年间的中国对西方医术已有一定了解。康熙本人就“很注意研究欧洲的医药”10。特别是自1692年康熙皇帝高烧不退,御医个个束手无策,幸得耶稣会士洪若翰和刘应神父用金鸡纳霜治愈了他的疟疾之后,康熙皇帝对西方医学愈益颇有好感,后来还曾主动请求俄罗斯派遣医生来华。

康熙皇帝邀请俄国医生来华之事,中俄史料中均有记载。清政府官员首次向俄方提出这一请求是在1711年俄国胡佳科夫商队来华之时。胡佳科夫奉俄国政府之命,请求清理藩院准许俄国派司祭来京接替年事已高的列昂节夫,并以此作为俄方同意殷札纳使团过境的交换条件。清政府同意了这个意见,同时表示,俄方若有“良医”,希望届时能与司祭同来。一年后,以殷札纳为首的清政府使团启程赴土尔扈特。1713年8月,使团抵达俄境托博尔斯克城。殷札纳等在此将“康熙皇帝希望有一个欧洲医生”的意向,再次告知西伯利亚总督加加林11(此事在图理琛的《异域录》一书中有详细记载)。加加林当即告称,“医士此处无甚良者,已差往莫斯科洼调取,尚未曾到,天使回国时,可以到此”。12清代档案中保留下来的俄西伯利亚总督加加林1715年来函也写道:“贵国大臣遣回我商务专员彼得·胡佳科夫时,曾寄语请选派良医。我商务专员返回后即报知本总督。再,贵国派往阿玉奇汗地方之使臣等亦曾告请本国选派良医遣往贵国等语。故本总督照尔大臣所请,遣我俄罗斯国昂格利13良医托玛斯·哈尔文,由未入我俄罗斯教之劳连斯·郎克及五名俄罗斯人陪同前往”14。

这个哈尔文是一个来自圣彼得堡的英国外科医生,他是自愿应聘的。1716年8月,哈尔文与郎克等人抵达色楞格斯克,因管理中国入境事务的土谢图汗只准哈尔文、郎克等7人入境,而不准随行之6名马弁入境事,哈尔文曾致函土谢图汗,“恳乞”一并放行”15至于哈尔文在中国的行医情况如何,尚未发现详细资料。但据加恩所著《彼得大帝时期的俄中关系史》一书根据俄文档案史料所作的记载看,哈尔文在中国履行了他的职责,他“发觉皇帝身体十分健康”。16

哈尔文是1717年下半年离开北京返俄的,在华逗留时间大概有一年左右。清政府对他在华工作的评价是:“业已熟识药房及内廷”,“其人善良”。康熙皇帝本想继续留用哈尔文在京工作,并已令理藩院缮写了“咨文”,准备交由已完成护送医生来京任务的郎克带回俄国。但哈尔文竟以“水土不服,且思念母亲”之故,“再三恳求”返回俄国,康熙帝挽留不成,只好允准“赏给金缎绸等物遣回。若其还需用何物,亦著准如所请”,甚至连“同来之郎克、马弁、跟役等”也都“一体给予赏赐”。不仅如此,还破例“供给驿站”,准其“乘驿至楚库柏兴”(色楞格斯克)。1698年梁古索夫商队来京时,俄政府曾请求“供给驿站”,被清政府拒绝,因为“惟有少数使臣,因国事前来,方可供给驿站”。可见,给予哈尔文“乘驿”待遇足见康熙帝对其的厚意。哈尔文入境时,是由图理琛前往色楞格斯克迎接的。出境时,康熙帝谕令:“图理琛既与彼等熟识,故仍派其护送哈尔文出境”17。

交流总是相互的。“熟识”了中国宫廷“药房”的哈尔文恐怕也不会对古老的中医若无所闻。事实上,康雍年间不少俄罗斯使臣、商贾都曾受到中医中药的救治。1720年到京的俄使伊兹玛伊洛夫臣在来华途中患病不起,无法前行,康熙帝得知后,立即从北京派遣御医赴长城给伊兹玛伊洛夫治病,“并命医生一直守护着他”。1726年来华谈判缔结《恰克图条约》的俄使萨瓦在北京谈判 期间病倒了,雍正帝得知后,立即“派遣了3名御医,着令他们每天都要去探望病人,并将患者病情向他奏报”18。在3名御医的精心诊治之下,数日之后,萨瓦病情开始好转。

此外,在手工工艺及带有民族特色的土产、特产的交流方面,也比《尼布楚条约》签订之前有了明显的扩大。以商队为载体的大宗物资交流,诸书多有涉及,这里不再赘述。边境地带民人的小额易货贸易,虽说“无远省之商,无难得之货”,但这种“土产交易”包含有不同文化成分交融的内容,应属于文化交流的一部分。康熙年间成书的方式济《龙沙纪略》一书,记载了《尼布楚条约》签订后,黑龙江将军辖区额尔古纳河两国巡边官兵和当地民人在边界上交易土产的情况:“秋尽,俄罗斯来互市,或百人,或六、七十人,一官统之,宿江之西。官居毡幕,植二旗于门。衣冠皆织罽为之,秃袖方领,冠高尺许,顶方而约其下。行坐有兵卒监之。所携马、牛、皮毛、玻璃、佩刀之类。易缣布、烟草、姜、椒、糖稀诸物以去”。这不仅仅是物的交易,也是一种文化上的互补。《龙沙纪略》还记载了俄罗斯的一些情况:“俄罗斯居有城屋,以板为瓦,廊庑隆起层叠,望之如西洋图画。耕以马,不以牛。牛千百为群,放于野。欲食牛,则射而仆之,曳以归。边卒携一缣,值三、四金者,易二马。烟草三、四斤,易一牛”。19从《龙沙纪略》成书之早和所记俄罗斯事多为他书所不载这两点看,该书称得上是与《异域录》同列的中国最早的记述俄罗斯的著述。

手工制品往往体现着一个民族工艺美术的风格,也能折射出这个民族风格习尚和生活方式的某些特点。清初的丝绸、瓷器、刺绣、漆器、灯彩、风筝、扇子等无不凝聚着精湛的中国工艺美术,来华俄商曾大批采购或定购,清政府也常常作为礼品赠送给来京的俄使或商头。俄国赠送或出售给中国的物品则主要是各种镜子、钟表、皮毛制品、各种仪器等。1693年伊杰斯来华带给康熙皇帝的礼品是“精制技形大吊灯一盏、琥珀大烛台一对,琥珀瓶一只、琥珀框镜子一面”等。1720年到京的伊兹玛伊洛夫带来的礼品是:“镶着雕花镀金镜框的大镜一面、台镜一面(镜框是雕花镀金的,台子也是雕花镀金的并带有两只烛台)、镶着水晶镜框的长方形镜子多面,英国自鸣挂钟一座、镶宝石怀表一对、罗盘一只、数学制图仪器四套、大君主用的绘有波尔塔瓦战役图的望远镜四架、显微镜一架、睛雨计一只”20以及各种毛皮多件。伊兹玛伊洛夫归国后,作为俄方常驻商务代表的郎克于1721年底(一说为1722年初)接受了康熙帝赠送给彼得一世的一张昂贵的平花壁毯21。这张壁毯本应由伊兹玛伊洛夫带回,但当时未能完工。这种壁毯在当时俄国很受欢迎,来华俄国商队曾大批定购。此外,郎克还奉命在中国为沙皇宫廷定做一个中国瓷器火炉,火炉的式样有明确要求,先由郎克做出一个“木模型”,然后照这个“木模型”样子在中国专门“制造瓷器的省份”烧制出来。上述的壁毯、瓷炉无疑也是中国工艺美术的结晶,这些物品的广泛流传,有力地促进着两国文化的进一步交流。

但是,18世纪20年代初的两国政治关系严重干扰了中俄文化交流的正常发展。1722年,清政府鉴于俄方一再施延划界;拒不遣返越境逃犯;不断蚕食中国领土并继续加紧在中国西北进行颠覆活动,宣布暂停北京、库伦等地的中俄贸易,限令俄国常驻北京商务代表郎克和在京商队离开北京,同时拒绝俄方派遣的英诺森·库尔齐茨基主教和新的俄国商队入境,中俄关系急剧激化,经济文化交往全部中断。庆幸的是,两国政府最终都采取了克制态度,双方各自做出了一定的必要让步(俄方的让步只是同意在它实际控制的、原来并不属于它的一大片领土之外,划定一条使其不能继续扩展领土的中俄中段边界线,而清政府的让步则是实质性的)。1728年6月25日,中俄两国代表在恰克图正式签字换文,中俄关系史上的又一座重要里程碑——《中俄恰克图条约》宣告缔结。

从外交角度看,《恰克图条约》也是在中俄两国平等谈判的基础上缔结的,双方各有所获,但得失有所不同。中国得以划定了北部边界,减轻了后顾之忧,但不得不在贸易、宗教等方面对俄做出重大让步;俄国达到了扩大对华通商、传教的目的,但又不得不承诺恪守边界条约,履行诸如不收留越境人犯、秉公办理边境事宜等项规定。其结果,使得双方在后来的交涉中,都经常援引条约进行辩驳,条约成了双方都希望维护的共同法律依据。这在客观上有利于形成一个比较稳定的双边关系,从而为中俄文化交流的进一步发展创造了先决条件。

从更直接的意义上说,《恰克图条约》的签订,对于中俄文化交流,至少在如下几个方面具有促进作用。

第一,条约第五款规定,“在京之俄馆,嗣后仅由来京之俄人居住。俄使伊里礼伯爵萨瓦·伏拉迪斯拉维奇请造庙宇,中国办理俄事大臣等将协助盖庙于俄馆,现在住京喇嘛(神父)一人,复议补遣三人,来京后居住此庙,供以膳食,与现住京喇嘛同等。俄人照伊规矩,礼佛念经不得阻止。”22根据这一条规定,1732年春在北京东交民巷原俄罗斯馆内建成了一座新的东正教堂,并被命名为“奉献节”教堂。此后,这里成了来京俄国传教士团的大本营,俗称“俄罗斯南馆”。清政府慷慨提供传教场所,并“供以膳食”,使俄国轻而易举地在“天朝”首都建立了一个常驻宗教机构,并得以按照10年一班的大致期限,定期轮换。1860年中俄《北京条约》签订后,俄国根据条约设立驻华使馆于“俄罗斯南馆”,原驻馆内的东正教传教士团重新合并于“北馆”。直至20世纪上半叶,在长达两个世纪时间里,俄国东正教驻北京传教士团始终没有停止其在华传教活动,教徒主要是在华俄罗斯人,也有少量中国人入教。1917年以后出现的独立的“中国东正教会”渊源于俄国东正教北京传教士团,而《恰克图条约》的签订正是这个传教士团有计划有组织地扩大在华活动的起点。

第二,《恰克图条约》中还规定,“按俄使伊里礼伯爵萨瓦·伏拉迪斯拉维奇之意,留京学习外文之四名学生及两名较年长者(伊等懂俄文及拉丁文),则均置于俄馆,由俄皇皇室供其膳费,23学成后,即允其如愿回国。”根据这一条规定,俄国取得了定期向北京派遣留学生的权利。仅从1715年至1860年约一个半世纪期间,俄国就向北京派遣了14届传教士团,每届都有随团学生,有时还有医生、画家、科学家等世俗人员。据统计,前14届传教团共派出僧俗人员总共155人次,其中学生、医生、画家、科学工作者等有60余名,其余为神职人员近百名。俄国向中国派遣留学生的目的,首先是为了学习中国语言,以便发展更多的中国人入东正教并为沙皇政府收集中国的政治、经济信息。1721年成立的俄国宗教委员会(后改称圣务院)对历届北京传教士团都有这样的指示:“一到中国就要努力学会使用他们的语言,以便在合适的时机能用他们听得懂的语言向他们传授福音真理。”24。但在客观上,这些学生、传教士及其他世俗人员在学习中国语言的同时也就充当了中俄文化交流的工具,俄国最早的汉学家及俄国中国学的奠基人大都曾是北京传教士团的学生或神职人员,其中有著名的罗索兴、列昂季耶夫、比丘林、斯卡奇科夫等。正是由于这些人的努力,俄国的中国学没有受到西欧中国学的影响,而是依靠自己独立的见解,形成了别具一格的面貌,在世界中国学发展史上留下了极为重要的一页。

第三,条约第四款规定,“除两国通商外,因在两国交界处进行了零星贸易者,可在尼布楚和色楞格之恰克图选择适当地点建盖房屋,周围墙垣栅子可酌情建造。情愿前往贸易者,均指令由正道行走,倘或绕道,或有往他处贸易者,将其货物入官”。这条规定讲的是贸易,但其后果和影响远远超出了贸易领域。《恰克图条约》签订后,中俄贸易形成了“陆路通商”(俄国商队赴北京贸易)和“边关互市”(主要在恰克图)并存的格局。清政府同意恢复商队贸易,但严格限定“每间三年来北京一次”,每次人数“不得过二百人”,为照顾不能来京的俄国私商,同意在边境地带开放两处互市点(恰克图和祖鲁海图),以进行边境小额易货贸易。一直企图垄断“京师互市”的俄国政府也对这一方案表示满意。但是,两国政府都未曾料到,仅仅过了30年,中俄贸易就被一种新的格局所代替。官营的商队贸易因商路险远,商品多为质轻价重的奢侈品,不适合大众需要而每况愈下,终被废弃;而以私营为主的恰克图互市则因贴近大众生活、交易便捷而日益红火(另一处贸易点祖鲁海图因地理位置不理想而未能发展起来),终于取代其他所有贸易形式,成为一个多世纪中俄经贸往来的唯一通道。恰克图市场上的中方市圈买卖城和俄方市圈恰克图既是贸易基地,也是文化窗口,两市圈相距仅数百米,两国商人可以常年自由往来,从而极大地促进了中俄文化的交流。

总之,《恰克图条约》的缔结是中俄关系发展史上具有深远影响的重大事件。《恰克图条约》不仅调整了处于紧张状态的中俄政治、经济关系,而且开辟了中俄文化交流的新时期。

爱华网

爱华网