故乡的野菜

马皮包·豆鸡公

马皮包,豆鸡公,在故乡人眼里,这是两种带点神性的物什。

有人说,马皮包见了人就不长了,立马会坏掉,过几天去看,里边就是一包坏粉了。所以若看到没长成的马皮包,一定不要走近,要装着没看见,待几天后长大了再去把它摘了。又有人讲,马皮包今年在这个地方,明年在那个地方,总之不让人找到,躲着人。

而豆鸡公,据说也是见了人就再不长大了。还会自动消失。但这种菌往往去年长的地头,今年还会长。

马皮包到底什么样?像一大堆白石头,白面包,——不,应该更像白馒头,偏圆,没有棱角。大大小小,排在草坪里,周边是马桑子、黄荆子等灌木丛。马皮包出现的时候,一般是雨后,夏天,正午或后晌。

这物什用来煮汤,鲜得很,实在是无物可比,除了豆鸡公庶几近之。

后来马皮包少了,我二十多年也没见过马皮包了,记忆中的样子怕是也不准确了。

马皮包总让我想到一句毫不相干的话:马屎皮面光,里头一包糠。没有丝毫轻慢之意,也许仅是因为它的名字带个“马”字,又圆且极易“糠”了。

豆鸡公,也实在不知道是什么,当平菇刚出来时,我以为是平菇,心想这下好了,可以天天吃豆鸡公了。却发觉不是那么回事。后来到攀枝花,到云南,听到当地有一种菌叫鸡枞,据说很香,也很贵,又疑心是不是这种。特意点了,炒了端上来,也不是,虽然味道同样非常鲜,但黄,而小,反倒有些像普通的菌子。鸡枞是黄的,干了也是黄的,豆鸡公不是,豆鸡公白,长而高的茎干,上边的菌叶白中有点灰,洒满雨水,非常美。

“屋后院场边有一窝豆鸡公!”

小时候听到这样的声音,常常是在夏日雨后的某个下午,我们在敞房里做作业,玩耍,这时姐姐从门外走进来(她刚去了趟堰塘边,或者菜园子),对我们说。

我们立即放下作业,光着脚,或者穿上爸爸的雨鞋,随姐姐出门,踩着稀泥,往房后跑去。

天色快黄昏了,那传说中的豆鸡公像一位公主,在暮色里摇曳……

桤木菌

夏天真是奇妙的季节啊,好象什么好东西都出现在夏天。连续几天雨后,湾里、沟边的桤木树林里,会长出一片一片的菌子来,乌黑而矮,有些滑溜,我们叫桤木菌。

桤木菌,长在黑石头旁边,梭米草、铁线草丛里,靠近水沟,那里水草丰茂,枝蔓缠绕。它旁边,有那已经过了季节的猪鼻孔(一种野菜,学名鱼腥草),有串生着的金钱草,金银花正开出白色的花。

桤木林里光线暗淡,繁盛的枝叶像到了童话中的大森林。夏天的雨后,空气清新,身边的水沟里水涨了,那里开出了一些平时我们没有注意到的花,黄的,白的,有的是石菖蒲。

而那种叫蛇莓的小红果也在悄悄地开着,水灵灵的,——它当然不能吃,大人们说那是蛇吃的,它会不会招来蛇呢?

我们顾不上金银花,金钱草也根本没人去扯(后来才听说这草泡水喝了可以消结石),而蛇似乎也不怕了。孩子们在伏身飞快地摘着桤木菌,那一片一片,一朵一朵,像是幸福的小伞,这天赐的美味,摸在手里滑腻腻的。

姐姐已经摘了半撮箕了。姐姐总是比我们摘得快。

“三旺儿他们也过来了。”

我们担心他们要来抢着摘。这林子里大家的,桤木菌自然也都可以摘。

三旺和他的姐姐走过田埂,他们突然“呀”的一声,原来,那边的树林里也有一大坪菌子!

桤木菌,美味而贱,有雨水就生长,多好的东西。

晚上的时候,我们吃着美味的炒菌,不觉多舀了几碗饭。

猪鼻孔

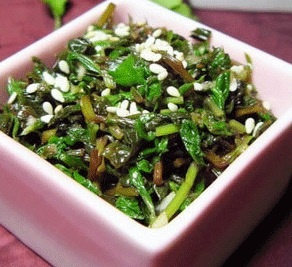

猪鼻孔,也有叫猪鼻拱的。“孔”和“拱”都行,但和猪有什么关系呢,和猪鼻又有什么关系呢?我曾百思不得其解。一种鲜嫩的野菜,总是喜欢生在靠水的田埂上,春天出现,长长的根茎埋在土里,白而嫩,上边几片肥大的叶子,青中带暗红。有强烈的冲味,掐了用开水闭三五分钟(我们一般用大碗闭,上边再盖一个碗),加油、油辣椒、醋、酱油拌了,非常可口,下饭。和猪确实没有什么关系。

也许是叶子形状有点像?也不像,倒有点像猪大大的耳朵奓在春风里。

用开水闭是什么意思呢?也许是为了去除和减轻那腥味。毕竟,中医书上说,这叫鱼腥草,腥味应该很重的。

也有叫折耳根的,那是城里的叫法,城里人似乎偏好吃根,而对叶子不大喜欢。其实,叶子是非常好吃的,根偏偏容易老,要掏到很嫩的不易。

“掐了把猪鼻孔。”母亲说的是“掐”,并不是掏,也不是剜。田埂就还好好的,过一阵,猪鼻孔就又长起来了。

而那种掏的坏习惯,却会将整个田埂掏坏,漏水。想起一句小时候拍着手骂一个被划为地主的老人的歌谣:

土狗子,钻田埂,

破坏农业学大寨。

土狗子是蝼蛄,栽秧时节水田里多,专喜欢往泡了水的田埂里钻。

在春天,城里有人用草捆了,一小把小把叫卖:

“折耳根耶~,折耳根。”

挑着担子,轻轻的声音,过去了。

白生生的根看了总让人不大舒服,想起那些掏坏的田埂,想起蝼蛄。好在,现在也有大棚种植这东西了。

北方人很少见这东西,也不大吃得惯。谁要说自己厉害 ,能适应南方的生活,会说:

“习惯了,我现在连折耳根都敢吃。”

好象这样能表明他已经彻底融入南方的水土了。

地皮菜

老家的叫法其实是地木耳,只是这“木”和“耳”连在一起成了“膜儿”,一定要这个儿化音。正因为这样,以前我一直不清楚这个“ME’R”该怎么写。后来知道叫地木耳,心里极认同:确实有些像木耳。

地木耳是随雨而来的精灵,夏雨过后,荒草坪里、树林下就长出一地来,暗黑色,松松柔柔,像地长出了皮,所以叫地皮菜也是有道理的。

而在雨来临之前,它像是已经和土融为一体了,成了土表上肮脏的碎皮、皱纹。但在雨来后,一切都变了。

这菜看来分布地颇广,名字也多,据说有叫地耳、地衣、地软儿、葛仙米、地踏菇,地瓜皮的。“地瓜皮”一名最不可解,和地瓜有什么关系呢?!而叫葛仙米是缘于《梧州府志》载,“葛仙米……此原非谷属,而名为米,传云:晋葛洪隐此,乏粮,采以为食,故名。”连神仙都要食用,可见非俗物。

地木耳似有很强的药用价值,《名医别录》:“主明目,益气,令人有子。” (“令人有子”一说尤令人解颐,怕近于无稽吧);《食物考》:“清神解热,痰火能疗”,“久服延年,盖亦能清脏热者。”《陕西中草药》:“清热收敛,益气明目。治烫火伤,夜盲症。”而《全国中草药汇编》的说法出人意表:“主治脱肛”!不知有临床根据否。

我们摘地木耳不是用来治病,而是美味!也不是在摘,倒像是在用手抓、刨,连着它的根,根上沾的一些泥,一把把地刨到提篼里,拿回去再慢慢把中间夹杂的一些杂草择出来,淘洗,炒食。

一位堂姐用地木耳包包子,味道居然也非常好。

爱华网

爱华网