生固欣然,死亦无憾。花落还开,水流不断。我兮何有,谁欤安息。明月清风,不劳寻觅。

赵朴初先生的书法艺术

赵朴初老先生的家族是一个典型世代官宦的书香世家,自十三世祖赵文楷于清嘉庆元年高中头名状元以后,连续四代被授予翰林,光绪皇帝御笔赐匾“四代翰林”耀其门庭。赵朴初的父亲赵恩彤字炜如曾受教于著名学者严复,学识渊博,文风雄健、文字功底十分深厚,以能诗善画闻名乡里。母亲陈慧,字仲瑄,号拜石,湖北武汉人,“是一位才女,能诗善赋”,文学修养极高,尤长剧本创作,有《冰玉影传奇》行世。

聪颖过人的赵朴初就是在这样一个传统文化十分浓厚的家庭环境里长大的,五岁始承庭训,八岁即能吟诗属对,耳濡目染,铸就了他的聪明和才智,说他家学渊源深厚,决非溢美之辞。

赵朴初先生书法作品欣赏及生平简介

赵朴初居士德像

赵朴初为人很好,书法亦佳。我很欣赏赵公之为人,因而,也爱看他的书法。只是赵公对求书者有求必应,写得过多,因此不可能篇篇均为佳作。对我等书法爱好者而言,能得赵公书法水平一二,也就满足了。

一、赵朴初生平 赵朴初先生(1907~2000)是一位诗人、书法家、护法居士。安徽省太湖县人,一九二六年就读于江苏东吴大学。毕业后担任上海江浙佛教联合会秘书、上海市佛教会秘书前后十年之久。一九三六年,他在上海成立了一个“中国佛教护国和平会”的救亡组织,参加抗日救亡活动。一九三九年,参加民主促进运动,一九四五年抗战胜利,参与发起组织中国民主促进会,担任上海分会副主任。赵朴初在经济工作方面曾担任四明银行行长,上海安通运输公司、上海华通运输公司常务董事、总经理。一九四九年十月,中华人民共和国在北京成立,赵氏代表上海佛教界,参加中国人民政治协商会议第一届全体会议。一九五〇年,赵氏任华东军政委员会民政部副部长、人事部副部长,上海市人民政府法律委员会副主任。

一九五二年十一月,发起组织中国佛教协会的僧俗人士,四、五两日在北京广济寺召开发起人会议,决定由赵朴初担任筹备处主任。

中国佛教协会成立会议,于一九五三年五月 在北京广济寺举行。会上赵朴初选为为副会长。此后赵朴初居士的副会长、秘书长职务,连任至一九八〇年。 一九七八年后,停止活动十年之久的佛教也逐渐复苏。一九八〇年中国佛教协会第四届全国代表会议上,赵朴初居士当选为会长。赵朴初先生是杰出的爱国宗教领袖,在国内外宗教界有着广泛的影响他佛学造诣极深,《佛教常识问答》等著述深受佛教界推崇,多次再版,流传广泛。赵朴初先生氏除了领导中国佛教协会外,还担任中国书法家协会副主席,民主促进会中央常委,副主席、中央参议委员会主任,及民主促进会中央名誉主席,第六、七、八届全国政协副主席。

赵朴初老居士九十岁以后,健康逐渐衰退,经常住在医院中疗养。于二〇〇〇年五月二十一日,在北京病逝,享年九十三岁。他在临终前留下的遗嘱中表达了他崇高的精神境界:“生固欣然,死亦无憾。花落还开,水流不断。我兮何有,谁欤安息。明月清风,不劳寻觅。”“关于遗体的处理,我曾在二十年前写过遗嘱,置书橱屉内,不知缘何失去,今尚记忆原文大概,再书之。遗体除眼球献给同仁医院眼库外,其它部分凡可以移作救治伤病者,医师尽量取用。用后以旧床单包好火化。不留骨灰,不要骨灰盒,不搞遗体告别,不要说““安息吧””。佛经中常用明月来比喻智慧,清风来象征不受任何束缚的自在。赵朴初的这首遗偈,体现了他坚定、深邃、高远的信仰、智慧和修持,展现了他圆融无碍、涅槃寂静的心灵境界,而这一切,正是他毕生深爱和利益人类的坚固基础和力量源泉。赵朴初先生是享誉海内外的著名作家、诗人和书法大师。曾任中国书法家协会名誉主席,西泠印社社长。他对中国古典文学有着十分精湛深入的研究,在诗词曲和书法方面都达到了很高的造诣。他的诗词曲作品曾先后结集为《滴水集》、《片石集》,其中不少名篇在国内外广泛传诵。

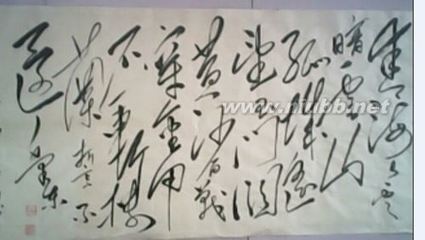

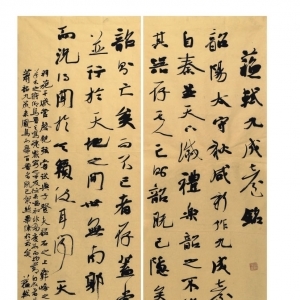

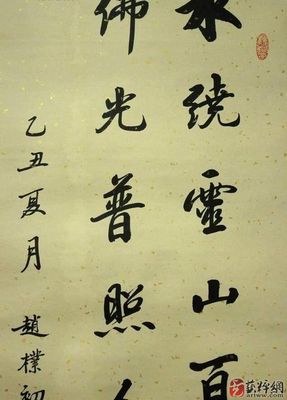

二、赵朴初的书法作品 赵朴初的书法俊朗洒脱,豪迈凝重,在一波一碟、一提一转之间,仿佛妙手点化,神韵毕现。可谓集众家之长,形成了自家风范,在书法界久负盛名,世人称之为“赵体”。启功先生评价他的书法说:“朴翁擅八法,于古人好李泰和、苏子瞻书,每日临池,未曾或辍,乃知八法功深,至无怪乎书韵语之罕得传为家宝者矣。” 赵朴初对宣传推动中国书法的继承和发展,培养书法新人,倾注了很多心血。他认为一幅好的书法作品,虽片纸数字,但能起到“看教墨海翻澜年,喷薄风雷震大千”的效果。对书法理论和实践,他有独到的看法,在《中国书法家协会第三次代表大会献词》中,他以淳淳诗意,论述了书理精深:学书非小道,譬若整衣冠。出门见大宾,俨然而蔼然。浮天沧海远,情意动波澜。一纸抵万金,异国同笑欢。当其独坐时,斗室纳大千。神凝而气静,众妙现毫端。好学近乎神,养怡可永年。今朝逢盛会,少长集群贤。 芜词申祝愿,书法光坤乾。

三、出生书香世家

赵朴初的家族是一个典型的书香世家,自十三世祖赵文楷于清嘉庆元年高中头名状元以后,光绪皇帝御笔赐匾“四代翰林”耀其门庭。赵朴初的父亲赵恩彤,曾受教于著名学者严复,学识渊博,文字功底十分深厚,以能诗善画闻名乡里。母亲陈慧,文学修养极高,尤擅长剧本创作,有《冰玉影传奇》行世。聪颖过人的赵朴初就是在这样一个传统文化十分浓厚的家庭环境里长大的,他5岁始承庭训,8岁即能吟诗属对。

1922年,年轻的赵朴初考入苏州东吴大学附中,后以全优成绩升入东吴大学。他的国文教师薛灌英是前清贡生,对赵朴初的评价是“写得一手好字,作文也写得好”。江南才女苏雪林是他的诗词课老师,在这些名师的栽培下,赵朴初的诗书有了长足的进步。

1927年,赵朴初任关絅之在上海创办的“中国佛教净业社”秘书,从此走上了佛学的道路。在这里他有缘接触到中国近代史上有名的佛教领袖太虚法师和圆瑛法师,同时广泛接触了上海的诸多专家和学者,谈诗论艺,寻经问道,为其日后的书法精进奠定了坚实的基础。

1929年,“中国佛教会”在上海觉园成立,圆瑛法师任会长,赵朴初任秘书。1935年,圆瑛法师在上海兴办圆明讲堂,经圆瑛介绍,赵朴初成为佛教居士。

四、“我的书法不能说写得很好,但每天我都做功课”

耄耋之年的赵朴初曾回忆说:“我的书法不能说写得很好,但每天我都做功课”。启功先生说:“朴翁擅八法,于古人好李泰和、苏子瞻书,每日临池,未曾或辍,乃知八法功深,至无怪乎书韵语之罕得传为家宝者矣。”

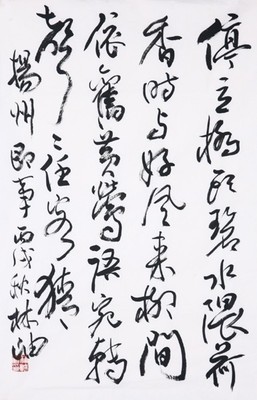

赵朴初的书法以行楷、行草见长。其书法作品整体章法取疏淡格局,行、间距明显,字字形断而意连,整齐疏密,自然一气,不鹜造作,形似苏体,但又比苏字灵秀。赵朴初的书法作品墨量饱和,墨韵丰腴,偶有飞白而无枯笔,古拙而灵动,苍劲而洒脱,胜在趣韵,给人一种平和大度、雍容不迫之感。其用笔劲爽,点画干浄利落,线条刚劲绰约,下笔处不作虚尖,收笔戛然而止,没有飘荡不定的任意延长,提处不飘,按处不滞,正如刘熙载所言:“书能笔笔还其本分,不消闪避取巧,便是极诣。”

赵朴初的书法作品中有大量的诗稿,日课一诗以代日记,是他长年的习惯。这些诗稿,多为直抒胸意的乘兴之笔,此外,还有一些无意于书法创作的便条、明信片等。这些“急就章”没有奉命或应酬之作,多为行草书体,书写时随意性大于规范性,看似毫不经意,欣赏再三后始知其真放在精微。这些作品的精神游逸胜于技巧研磨,表现出了赵朴初最真实、最个人的本然面貌。从心所欲不逾矩,不期工而自工,又能在不经意处达之情性,能传古人遗风,入妙至微。

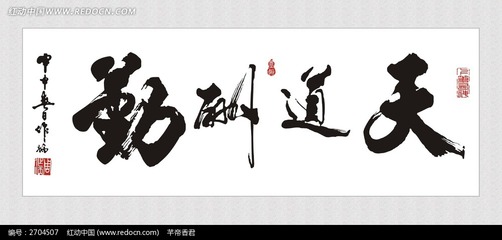

最能展现赵朴初风采和书法功力的,当是他有意为书、构思再三的匾额、刊头题字、条幅、对联,这些都是力能扛鼎的大气之作。嘉峪关上的“天下第一雄关”、“司空山”、“二祖禅堂”、“甲午忠烈祠”都能看到他苍劲浑厚、豪迈凝重、雄奇奔放的笔力。他为安徽文艺界刊物题签的《艺谭》,字体隽秀,浑厚饱满,兼有汉碑雄劲和晋唐俊骨,刚劲清新,幽雅俊拔。

晚年的赵朴初仍然辛勤劳作于砚田,不断地追求着新的变化。他为《班禅额尔德尼大师》的封面题签时,虽已年届82岁高龄,其结字仍然十分严谨,意态又极放纵,圆中见方、雄肆古茂。沈鹏看到这幅题签后对赵朴初说:“您的这幅字,有点碑的味道。”他没有想到,赵朴初这样的高龄,还在追求新的变化,力图以碑的意境纳入原有的帖派风格中。这种壮心不已、不断追求的精神着实令人敬佩。

赵朴初的书法融进了他的心血和风骨,流到了祖国的名山、大川、雄关、古寺,也流到了异国他乡。原外交部部长钱其琛出访柬埔寨,行前特意请赵朴初写了一幅字作为珍贵礼品送给西哈努克亲王。

五、尊重传统文化,完善人格修养

“尊传统以启新风,先器识而后文艺”,是赵朴初为《书法》杂志创刊10周年而作的题词,这幅题词对中国书法发展的进程有着特殊意义。

上世纪80年代,社会上出现了一种似字非字、似画非画、不古不今的怪字,人称“丑书”、“丑怪书”,影响风靡一时,从理论上搅乱了书法的传统审美概念。对此现象,赵朴初认为,艺术领域最应该讲究宽容,最应该有热情奔放而又谦恭温良的风度。他理性地看到,这些作品表露了势、韵、趣的意愿,但是欠缺了理、法与之相充实。

赵朴初对待书法的态度是极其严肃甚至是虔诚的,他认为,书法的生命在于创新,但是创新离不开对传统的继承。赵朴初强调,书学艺术如果脱离了中国传统文化的底蕴,无疑将是一个空中楼阁。自儒、释、道开始影响传统艺术以来,就强烈地贯穿于中华民族的审美习俗和理想之中,书法创作作为一门艺术也自觉或不自觉地接受了传统美学的熏陶,无不充满着传统的审美哲学思想,这种思想影响了一代又一代的书法家。一个真正的书家在书法上的探索过程首先就是自我人格的修养过程。针对“丑书”脱离传统、脱离正常发展轨道的状况,赵朴初呼吁“尊传统以启新风,先器识而后文艺”,这是针对“丑书”书法家们的善意批评,也是禅宗主张反对把话讲完,尽量让人悟出道理的体现。赵朴初的这一观点对于借助书法艺术的镜子来反观这个有缺陷的世界和人类自身的灵魂,起到了很好的引导作用。

赵朴初积年累月沉浸于葩骚汉魏、唐诗宋词,涉猎于梦窗屯田的长短句,挹取其清晖芳泽,然后渲泄于尺缣,不是为书法而书法,而是有感而作、而发。他的书法作品,都是自撰的诗词,其书外之境,弦外之音,情外之理,相互交融,每看一遍,几乎都能发现新的妙趣,不但见法,还能见情,生动感人就自不待言了。(来源:中国民族宗教网)

六、书法成就

赵朴初(1907-2000),安徽太湖人。卓越的佛教领袖、杰出的书法家、著名的社会活动家与伟大的爱国主义者。一生追求进步、探索真理,孜孜以求,矢志不移。在近七十年的漫长岁月中,与中国共产党风雨同舟,亲密合作,为中国人民解放事业和社会主义建设事业,为造福社会、振兴中华,做出了不可替代的卓越贡献。

诗词书法赵朴初的诗词、书法是闻名遐尔,尤其书法影响力非同一般。他是一位蜚声中外的书法家。诗词促进了书法、书法也需有扎实的文学功底。对赵朴初来讲他具有丰富的佛教文化思想,其佛学文化是多数学者和书家不具备的。在中国书法史上虽然出现了高僧和名居士书法大家,但在佛教界居于领袖地位唯独赵朴初先生。他的诗词和佛教文化知识,促进了他的书法艺术的发展,在现代史是一位有造诣的书法家。研究赵朴初的书法与佛教文化和他的诗词是分不开的。他既是书法家,也是佛学家、诗人。他忠实地把佛学精粹融化到自己的书法艺术中,他的书法作品在佛门的翰墨史上“功德无量”,永世飘香。

赵朴初青少年时期写什么书体不清,从时代的需要和他的家庭出身,和已形成的书法风格,其书写馆阁体的功底深厚,这种书体虽有落后与保守的一面,但也有规范书法非常重要的另一面。从书法规范的低层次到直抒胸臆高层次的过渡,没有书法规范的低层是不行的,规范是每个艺术家的起步之始,这需要个人的拼搏,观念的更新,逐步蜕变,还要摆脱世俗,方可达到成功的意境。

赵朴初在书法艺术上由传统走向创新。其一,家学渊源,受到直接熏陶、教育,特别在诗词、书法方面由启蒙到成才,这对他后来的发展和成功影响至深。其二,作为一代佛教领袖,与佛教文化结下了不解之缘,佛教的禅理与书法理论的结合,对他的影响是全方位,也是多层次的。赵朴初先生曾告诫书法界朋友,他把“书法当成一门学问,一种科学”。博学各家法帖,撷诸家之精粹,融会贯通,终于写出自己风格。 赵朴初行书有自己的独以之处,在用笔上无论起笔、收笔,都做到了认真严谨,起笔藏锋,行笔中锋,笔有力度。每件作品,从开笔到收笔都进入佛教禅理之境界,平和之气韵,布局气度大方自然,风格统篇一致。 赵朴初楷书、行草尤其写得好。展示世人面前的多是行草,以他的行楷为例,可以从点画变化、章法布局,谈点对赵朴初书法认识,并和同生共同研究、探讨。

1、行楷书的点画变化

赵朴初在安庆的故居和太湖县寺前镇赵朴初生平陈列馆,在这两处见到最多的书法为行草,其中有一幅写“药师琉璃光如来本愿功德经”行笔为小楷,写于佛历2540年,其作品取法于颜、柳,点画变化较为突出,蜕变而成自己的风格,结体严谨、深厚圆润,笔健挺拔,舒展大方,拐折竖画宽博厚重,显得稳如基石,点呈圆形,有高山坠石之势,可见颜、柳书之风貌,雄强之风骨,可见赵朴初楷书功力确非一般。

2、行草书法的章法布局

赵朴初的行草书法,与其他书家有很多不同点:一是赵朴初具有高深的佛学知识,他的书法作品,尤其晚年书法作品,具有浓重禅理,这是其他书法家所不具备的;二是赵朴初是一位杰出的诗人,他的诗意具有明月清风之禅意;三是赵朴初书法具有意境精湛、翰墨飘逸之感。他的书法立轴或横幅,通篇观之如金石铺地、字距、行距、布局疏朗别致,字字独立,上下呼应,意连笔不连,气贯通篇。书与诗,珠联璧合,可称“双绝”,是中国书法与诗艺术史上光彩照人的珍品。2000年5月31日,人民日报评论赵朴初书法“赵朴初同志是享誉海内外的著名作家、诗人和书法大师。他对中国古典文学有着十分精湛深入的研究,在诗词曲和书法方面都达到了很高的造诣。……他的书法作品俊朗神秀,在书法界久负盛名”。

赵朴初书法结体方正严谨,浓郁朴茂,骨气深隐,看出他是一位堂堂正正做人,认认真真做学问,心底慈善,对人正直笃实,超凡脱俗的书坛一代宗师。

赵朴初各时期书法风格特征简述

谷卿

众所周知,赵朴初先生是中国当代著名的有着突出成就和崇高声誉的文化巨人。他的文化身份,不光是单纯意义上的书法家,从严格的意义上综合多方面来说,他不仅是中国乃至世界宗教界的领袖人物,还是当代中国著名的学者、诗人、词人、作家;他兼容民主党派卓越的领导人、杰出的爱国宗教领袖、社会活动家和国务活动家和艺术家的多重身份于一身,在国内和国际社会都享有盛誉,极受拥戴推崇。他的影响遍及海内外,特别是他在以宗教活动为纽带的对外交往和国际交流中,更是扮演了重要的角色。而在浩瀚如烟海的中国书法长河中,赵朴初作为一颗璀璨的明星,也显示出了他在书学领域的卓绝造诣。

一生忙碌劬勤的赵朴初从未视书法为闲事。他自幼跟随父母勤习书法,视为人生路上的一门重要功课,因此他能够始终坚持如一,日日、月月、年年。书法在宣纸上和他保持了一种真诚的默契,他的翰墨情怀绽放出清新明丽的花朵,受到众人由衷的欣赏和称赞。启功先生曾感叹道:“朴翁擅八法,于古人好李泰和、苏子瞻书,每日临池,未曾或辍,乃知八法功深,至无怪乎书韵语之罕得传为家宝者矣。”(见《赵朴初诗词曲手迹选》后记)早在“文革”结束后的1977年,北京市书学研究会成立,成就与声誉并高的赵朴初即被推为会长;1981年,在中国书法家协会第一次代表大会上,赵朴初又当选为书协副主席。此外,他生前还曾担任过“天下第一名社”西泠印社的名誉社长(1983)和第五任社长(1993),对促成中国印学博物馆的建立和落户西泠起到了决定性的作用。我们完全可以这样说:从当代书法史、书法发展史和印学发展史等各个角度来看,赵朴初都是无法回避的一个历史性坐标。而且,由于赵朴初先生地位特殊、影响深远,他的书法艺术作为他完整人格的一部分和重要体现,是极具研究意义的。

赵朴初的书法兼有“韵”和“力”、“意”和“法”,字形流畅秀逸,结构严谨缜密,笔墨洗炼疏朗。秀逸中见端庄,潇洒中见法度,娟秀而不失之纤弱,萧洒而不失之放诞,平易畅达,毫无拘碍。在我们看来,赵朴初书法的骨和韵不仅俱全而且俱美,从灵动的行笔中往往透出一股朴拙的金石气息,清末金石书法大家杨守敬曾云:“集帖与碑碣,合之两美,离之两伤。”赵氏书法其实就是碑帖互融互补的典例。从赵朴初早期的书法来看,他是由楷书入手的,学柳公权、李北海的以行书写碑,结体上较方正,血肉丰满,骨法劲健,用笔上涩多于疾。中年以后开始将帖学参入,笔法学宋人较多,并继承了苏东坡字势右斜而扁肥的特点;而后合以颜鲁公字体的雄健、宽博,接受并践行了米南宫“稳不俗、险不怪、老不枯、润不肥”的用笔主张,最终形成了不激不厉、欹正相生,圆润中常见挺拔,方正中微带沉雄的赵氏书体。关于赵朴初书法的碑帖互融,林散之先生则概括为:“赵朴老初涉碑学,体势较矮,肉较多;其后肉渐少,气渐收,力渐凝,变成较方较楷的一派。”此语可谓颇得其要。

综合赵朴初各时期书法风格来看,我们可以将其大致分为三个阶段:

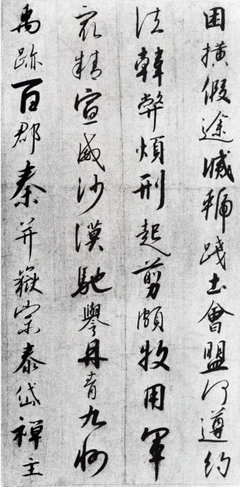

第一个阶段在六十年代中期以前,此时赵朴初还是以继承为主,特别是对晋人(主要是“二王”)和唐人书法精要的领会,为其书法打下了谨正到位等风格特点的坚实基础。从赵朴初练习书法的初期开始,他所接触的基本上是法度谨严的楷书,比如他自幼即在父亲指导下临习柳公权的《玄秘塔碑》。柳公权是唐代与颜真卿齐名的大书法家,他的字上追魏晋,下及初唐诸名家笔法,最后形成了自家风貌,他毕生各个时代书法字体面貌没有极其明显的差异,表现出的风格多为清刚劲健、筋骨分明、遒劲流丽,在晋人逸采与鲁公宽浑之间。据说当年唐皇尝问柳公权用笔之法,公权以“用笔在心,心正则笔正”的话语作答:

上见夏州观察判官柳公权书迹,爱之。辛酉,以公权为右拾遗、翰林侍书学士。上问公权:“卿书何能如是之善?”对曰:“用笔在心,心正则笔正。”上默然改容,知其以笔谏也。(《资治通鉴·唐纪五十七》)

这段十分著名的答问堪为中国书法思维的至要之核。也可以说,柳公权将人品视为书家最应注重的书法精神潜移默化地熏陶着幼年学柳的赵朴初。赵朴初对柳书的偏爱与重视,在他后来回忆旧时经历的谈话中可见一斑:

……“日军入侵时,家乡遭劫,我家也被毁坏殆尽。家中原来藏书不少,可惜只带出《杜工部集》残本和柳公权字帖。丙午(1966年)乱时《杜工部集》也被红卫兵扫掉,已无法寻觅,现在唯存一本柳公权字帖了。”(林岫:《诗书双灿禅慧独清——追忆诗人书家赵朴初先生》,《澳门佛教》,2007年11月15日第六十三期)

两次遭乱,赵朴初却都终能将柳公权的字帖随身而携,可见其护爱之深。从赵朴初此一时期的习练方向而言,还不能具体地以“碑”或“帖”论之,只能说他极大程度上地吸取了晋唐书法的精髓。此时的赵书字体挺拔娟洁、撇捺如刀、偶见出锋,诗稿作品的手迹常常刻意以笔画联连上下之字。此外,赵朴初曾于1958年春写过一副《佛说金刚摩诃般若波罗蜜多心经》,是以金黄颜色之墨书于磁青纸上,排布工整,稳中生态,很能见到一些旧时临学柳公权及唐楷的影迹。此副书法字体结体方正,微向右上倾侧,虽然单字看来颇为疏朗,但整幅作品章法紧凑、圆润沉稳、藏锋敛神,初看似乎死板,实际上是从静穆安和的体态中透溢出一种混沌的智慧,很能见出其功力与才气,有长者之风。再看赵朴初于1961年秋所临《兰亭序》,字形仍为正方,点画到位,偶见锋芒,章法亦十分用心。这幅挺拔畅达的临习之作可谓是以楷意渗出晋韵,极为难得。

第二个阶段从六十年代末到八十年代初期,这十余年左右的时间是赵朴初书法形成自家面目的重要时期,大致可以用“润秀”二字概括之。此时的赵朴初已步入老年,“文革”震乱也已然式微,赵朴初的创作活动也逐渐恢复,特别是1978年十一届三中全会以后,赵朴初书法创作的热情日益高涨。从他当时的许多墨迹来看,字的结体由正方渐变为方而稍瘦,由精劲而温腴,风格多典雅洒脱、伸展跌宕、俊秀飒爽而又和气动人,提按之感极强,融入了极为丰富的精神、意志和情感。这一时段,赵书所宗转法宋人风韵,以帖学为本,所书之作既有蔡襄的淳淡大度、苏轼的圆劲妩媚,又有黄庭坚的横逸开张、米芾的险古隽利,可以说是得尽宋人风神。

1976年,赵朴初重书他于1958年所作的《记巢湖农民语》:“端起巢湖当水瓢,那方干旱那方浇。拔山盖世重瞳子,岂识吾民意气豪”。这幅书法堪为赵氏书法第二阶段风格的典型之作,通篇诸字皆用重墨,“端”、“起”二字极有米元章“刷字”韵致。在团团墨色中,渗透出活泼秀逸、洗练流畅的笔法,润而不肥、劲秀清雅,有洵洵儒者之风。

我们再看赵朴初于1978年书写的一副中堂,正文寥寥十字,是毛泽东主席《水调歌头·重上井冈山》词的最末一句:“世上无难事,只要肯登攀”。这幅书法每个字几乎全以赵朴初平日所不常用的草法为之,洋洋洒洒,一气呵成。“世”、“上”二字,都用浓墨点画,“无”的上半段有如峰峦,迤逦叠嶂;下半段则似流云,卷舒自如,整体字形就像是一副山峰插云的形意图像,极富古趣,虽是草书笔意,但笔势打开后均被控制得恰到好处,收放有度。抬头另起的最后三字“肯登攀”则将整幅书法的气势托向了顶峰,“肯”字似“山”、“月”二字的连书,略向右倾。“登”字线条感极强,改向左倾,将重心扶正。至于最后一个“攀”字下面的“手”的竖勾,赵朴初则一改平日书写的习惯,而将竖拉长,将勾画向左下撇去。这样的处理方法极易把字写“浮”,因失去重心而显得沓软无力,但赵朴初书此笔画时,是以中锋重笔为之,一笔数顿,顿极方撇,力道渐收,使得墨迹逐渐显淡,狂傲莫测而又合乎章法,可谓韵味十足的神来之笔。苏轼曾写自己醉后作书之态云:“仆醉后辄作草书十数行,酒气沸沸从十指间出也。”此副书法给人感觉就像是书家醉后的偶得,浑厚遒劲、妍丽婉美、摇曳生姿,但又不是无法无度的任意纵横,笔画开合起落严谨,用笔、用墨皆达到了心手相畅的境地,洋溢着极强的抒情色彩,一派文人本色。

第三个阶段从八十年代初期开始一直到其逝世,这时赵朴初的书法风格逐渐由秀逸开张的风格转为温和内敛的气象,笔法由圆而方,笔画连带者益少,淡化了外在的繁华之美,转为更加注重内在韵致的气魄疏散、恬静冲和、虔诚无争的字形。就赵朴初习练的方向而言,逐步由此前的专工帖学而渐渐对碑学产生了浓厚的兴趣。林岫教授在文章中回忆时写道:

朴老六十五岁后又于帖学之外参习魏碑,行次常携《张猛龙碑》和孙过庭《书谱》二集,通会古法,砚窗多有心得。逝前二十年间的作品(参见《赵朴初诗词曲手迹选》)愈发气静神闲,老笔浑厚,尤擅用墨,湿以枯之,渴以润之,直欲畅抒胸中豪逸,观者亦无不赞其纯青精到也。(同上)

正是由于碑体的引入,使得赵朴初的书法撇捺愈加舒展,点画更显敦劲,逐渐减淡了笔画的粗细变化,修饰之笔也逐渐减去,开合俯仰、屈伸离合更加出于自然,显现出古朴端庄、质拙肃穆的凛凛之气。

在笔法上融入了碑意以外,随着赵朴初佛教思想的确立形成,禅定、忍辱、精进等释家精神也透过书法这一形式外化出来。若观读晚年圆融了赵朴初佛学思想精髓的书法,诚可谓字字如莲花,笔笔有梵音。我们看他于1990年题日本良宽禅师诗碑:“禅师诗句证桥流,流到宫川古渡头。今日流还一片石,清音长共月轮秋。”诗尾加注:“傅大士云:‘人从桥上过,桥流水不流。’”这副字用墨略重,每字各自护持,各有营阵,但整体上却是一般气象;笔画虽不复杂,但因藏头护尾、绵中含劲,多字集排则犹如武侯的八阵全图,显得意境缈远、变化万端,使观者从字纸间顿悟出“人从桥上过,桥流水不流”的禅机。还有他晚年书写的一副华严经偈:“于诸惑业及魔境,世间道中得解脱。犹如莲华不着水,亦如日月不住空。”字体古雅平和,萧散自然。尤其值得注意的是,充溢于字纸间的是对人间尘事的体悟,将菩萨行行止于人间,正是“世间道中得解脱”的精神使得这副字尽见人文的观照。而另一最典型的例子,就是赵朴初于1996年10月间在北京医院病房书写的那幅附于遗嘱之后的诗偈:“生固欣然,死亦无憾,花落还开,流水不断。我兮何有,谁欤安息?明月清风,不劳寻觅。”短短三十二个字,写得一丝不苟、一尘不染,宁神静气、淡定自如,显现出落花无言、人淡如菊的静穆之美,结字布白却似乎又能照见万象,充满了释家所独具的智慧的精神。赵朴初对于人生参悟了然,因而笔墨间绽溢出了悟得禅机后的拈花一笑,随缘任运的达观精神令人读罢此字,感叹不已。国家宗教事务局局长叶小文在纪念赵朴初的文章《赵朴初的“无尽意”》中写道:“朴老说,苏东坡有‘短篱寻丈间,寄我无穷境’的佳句,诗人已顿悟宇宙无穷尽而人生有限的道理,所以面对艰难困苦也能豁达乐观、随遇而安,‘无穷境’是孜孜以求、不改抱负,无私、无我、无执的境界。这大概是朴老关于‘无尽意’出处的又一注解。”赵朴初的大仁心和大智慧浇开了朵朵墨花,在这朵朵墨花中似又现出无尽禅意。所谓“举足下足尽文殊心,见闻觉知皆普贤行”,赵朴初晚年的“人书俱老”,正是体现于此。

在最后这一阶段,如具体就“赵朴初”三个款字的署法而言,我们可以很明显地发现,这时候他一改七十年代常写的“樸”为此后的“檏”。此一特征亦堪资考鉴。

细心比对赵朴初各个时期的书法作品,可以明显地感受到他各个时期所表现出的不同的风格特色。我们试比较赵朴初于1971年写的《庆长春•和行严长者以长诗见赠》和1999年重书旧作《海南岛天涯海角记游》两副书法。前一篇作品之字字势较斜,字型扁多于长,笔画的起落转折处非常明显,字内连笔和字间连笔较多,可见书写速度较快,有飞动跳跃的音乐之美。而且我们对此副书法中的文字作了统计,在全篇总计154个字的整副作品中,只有20字写得较长,其中又有如“神”、“寄”、“年”等15字是易于写长的。而在后一副总共46字的条幅中,长体的字则占有19个,很多字明显地带有绵绵的肉感,运笔收放有度,且开始行中带涩,字形宽舒恬静,没有出现任何两字之间的笔画牵连。如果我们再结合赵朴初一些代表性的书法作品来分析的话,不难看出他博观约取,兼采众长的修习方式,既吸取了碑学厚重沉稳、刚健雄浑和帖学清隽流美、秀逸绰约的美学特点,又摒弃和避除了北碑故作怪奇、不近人情和南帖情不顾理、擅臆浅俗的不足,最终化成外型表现为帖学风格,行笔则贯注了碑学思想的独特的“赵体”,或有评“赵体”者云:“博涉坟籍,沉精篇翰,通晓诗文群经,兼之人品高旷,故神韵超逸,婉丽遒逸,疏秀有致。得荒率之致,出神入化,有崩岩坠石之奇、鸾舞蛇惊之势。能得其运腕之法,而转笔处古劲藏锋,似拙实巧。”“赵体”实际上体现出的是赵朴初那种具有稳定结构的思想精神,它以儒家的理性为中心,间以佛家的慈悲智慧和道家的无为寡欲,它的形成,极大程度上地将“贵和尚中”这种中华文化的精神内核以书法这种中国特有的传统艺术形式展现出来。“返朴归真,悟初笃静”,这虽然是父亲为赵朴初起名的取意,但用这八字来形容赵字的风格特色和笔墨精神,却是再恰当不过。

爱华网

爱华网