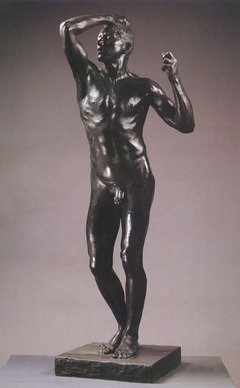

《巴尔扎克像》

作者:罗丹(法国)

撰文:红影

罗丹 从小就有一个梦想:渴望有一天自己能成为像达•芬奇、米开朗基罗一样伟大的艺术家。但是小时候家里很穷,姐姐用打工挣来的微薄工资供他上美术学校。由于买不起颜料,罗丹转到了雕塑班学习。他在学校学习努力,废寝忘食。罗丹曾满怀信心地报考心仪已久的巴黎美术学院,但三次落第。第三次考试时,主考官竟给他写下这样的评语:“此生毫无才能,继续报考,纯属浪费时间。”对于年轻的罗丹来说,这实在是个沉重地打击。接着,亲爱的姐姐也离开了人世,罗丹非常痛苦。

万念俱灰的罗丹来到修道院做了一名修士。一天,院长发现罗丹正在用泥巴很随意地捏一些小人儿,这些精彩生动艺术品把院长惊呆了,院长对罗丹说,“你不该留在这里,用你的艺术为上帝服务吧”,就这样罗丹重新投身艺术。一位几乎被美术学院平庸教授毁灭的旷世艺术天才,最终被慧眼识英才的修道院院长拯救了。

1891年,罗丹接受了法国文学家协会的一个订单,为已故巴尔扎克塑像。为了更好地完成作品,罗丹一口气制作了17个巴尔扎克塑像,但都不满意。一天,罗丹正对着这尊雕像思索,恰巧,布尔德尔来拜访他,看到巴尔扎克的手被塑造得十分精彩,布尔德尔赞叹不已,以致于久久地凝视着这双手。罗丹发现了这种情况……此后,这双完美的手永远消失了。在罗丹看来,整体感高于一切,假如某一细节分散了观者的注意力,哪怕它本身多么优美动人,也要毫不留情地舍弃。这尊雕像花费了罗丹6年的时间,但第一次展出时却受到了猛烈地攻击,文学家协会也拒收这一雕像,甚至有人嘲笑雕像是“麻布袋里装着的癞蛤蟆”。面对铺天盖地的谩骂,罗丹写道:“我的生活就是一条漫长的学习之路,嘲笑别人岂不就是嘲笑自己。假如真理应该灭绝,那么后代就会把我的巴尔扎克毁成碎块;若是真理不该死亡,那么,我的雕像终将立于不败之地。”罗丹把雕像放在自己的工作室里,直到逝世。后来,越来越多的人发现,别人的作品虽然“形似”方面做得很好,却不能体现巴尔扎克的高傲气势和动人风采。罗丹的作品采用了中国画“大写意”的手法,在一定“形似”基础上加以夸张、取舍后,却达到了更高的“神似”,它正是人们心目中那个披着睡衣彻夜不眠,面对黑暗而怒火中烧的文学巨人巴尔扎克。罗丹最终胜利了。现在,《巴尔扎克像》早被铸成铜像,矗立在巴黎拉斯巴依大道,受到后人的礼赞。

罗丹(1840-1917)是近代最伟大的大雕刻家,代表作有《思想者》、《地狱之门》、《吻》、《青铜时代》、《思》等等,被誉为“近代的米开朗基罗”,他最终实现了自己的梦想。人的一生就如同一团泥巴,只看你如何去捏塑。搞艺术和做人是一样的,力求把每件事做得完美无缺的人,往往忽略了生命的主线,正如你回首往事时,那些曾经使你痛苦不堪或困惑不已的事,其实仅仅是生命中的一小段历程。不要让苦难动摇你的梦想,坚持并努力着,梦想终究会实现。因为,真理永存!(撰文:红影本文原刊于2008年《新读写》杂志)

爱华网

爱华网