他们谈论著纽约市印刷工人进行了几个月的罢工,造成纽约时报和其他报纸停刊,尤其是週日书评版的未出刊让出版社无法广告新书。其中一人半开玩笑地说,为何我们不自己来办一份书评杂誌呢?

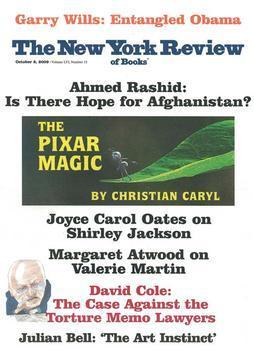

第二天,他们就去银行借钱,並邀请「哈泼」(Harper’s)杂誌编辑席维斯(RobertSilvers)和也是编辑的Barbara Epstein一起主编这个新刊物:《纽约书评》(New York Review ofBooks)。第一期出刊於1963年二月一日,並从此成为英语世界最重要的知识与思想性刊物,直到五十年后的今天,依然如此。他们说,创办《纽约书评》並不只是利用罢工和既有报纸的停顿而另出一份刊物,而是想要「出版他们认为美国所需要的文学刊物」,要创造一种新形式的书评。

他们早已觉得美国没有重要的书评空间。当时最重要的报纸书评是「纽约时报书评版」,但思想的刺激性不足;而此前最重要的知识界刊物《党派评论》(PartisanReview)也影响力渐失。那顿晚餐中的作家ElizabethHardwick在1959年就写过一篇文章「书评的衰落」──该篇文章登於「哈泼」杂誌,编辑正是席维斯──引起很大迴响。她批评当下的书评缺乏生气,而她所期待的是「不寻常的、困难的、长篇的、不妥协的,更重要的是有趣的文章」。

而这几乎就是三年后他们创办的《纽约书评》的宣言,並成为他们最耀眼的標记,让《纽约书评》成为英语世界的思想地標。看看第一期的作者:诗人奥登W.H.Auden、评论家Dwight MacDonald, Irving Howe, Philip Rahv, SusanSontag、作家Mary McCarthy、Norman Mailer、Gore Vidal,社会学家Lewis A.Coser,都是当时最活跃的作者,后来的大师。

纽约客总编辑David Remnick在多年后说,「这肯定是杂誌史上最厉害的第一期。」

这些第一期的所有作者都没有拿稿费,他们愿意无偿写稿是因为杂誌提供了一种新风格的书评书写:在这里,书评文章不是对於一本书的报导或是评价,而是本身就是重要的散文或是对议题的评论。而销量也令创办人们振奋:发行的十万份迅速卖完。

这个杂誌之所以一开始就获得成功,主要是因为他们掌握到新时代的气氛。《纽约书评》既关注文学,也关心政治──而这可以说是纽约知识份子一直以来的传统。尤其创刊的六零年代中期,適逢美国社会与文化开始猛烈燃烧起来:民权运动逐渐转向「黑人权力运动」(theblack-power movement),反越战运动號角开始响起,新左翼学生运动也不断前进。在整个六零年代,左翼学者乔姆斯基(Noam Chomsky), 独立媒体人I.F.Stone, 学运领袖TomHayden、左翼歷史学者霍布斯邦都是重要作者。而作为一份思想与文学媒体,他们也没错过那个时代的重要骚动:芝加哥八君子审判、五角大厦前的反战游行、哥伦比亚大学学生暴动等等。

席维斯在2012年的访问中说,「对我们来说,权力及其滥用的经典政治问题永远是我们关心的。」在另一处访问则说:「我们认为你必须提供一种对美国的政治权力的本质的分析──谁拥有他以及谁受到影响。」

很快地,《纽约书评》成为美国文化和知识菁英必读的刊物。知名作家TomWolfe在1970年一篇极有影响力的文章「激进潮人」(Radicalchic)中说,纽约书评就是这批「激进潮人」的「主要理论机构」。此后更有无数重要的思想家和作家在这里发表文章。

席维斯不断强调,他们编辑的宗旨是:「寻找我们尊敬的作者並且帮他们找出適合討论的书。我崇敬好的作家,有美丽心灵和特殊思想的作家,並总是希望他们能做出特別的事情。」或者,让「这个时代最有趣和最优秀的心灵在这里深度討论书籍和议题。」他们確实做到了。

五十年来,他们始终得以维持十万左右的发行量,也一直是获利状態。(1984年时原来投资者把杂誌卖给一个德州商人,但仍维持编辑自主性。)

五十年的路途当然不时有些转向。进入七零年代后,六零年代的左翼激进主义转向比较温和的自由主义;《国家》(TheNation)在一篇分析《纽约书评》政治立场的文章「纽约书评的重生」中说,如果六零年代是乔姆斯基式的,那么后越战时期则是以赛柏林对自由主义、多元主义和个人自由的强调界定了《纽约书评》的气质,且「纽约知识分子小圈子、常春藤大学明星学者、诺贝尔奖得主取代了乔姆斯基和他们的左翼同志。」乔姆斯基也在这篇文章中说,和六零年代和平运动有关的活跃份子后来在《纽约书评》上几乎都消失。但另方面,《纽约书评》始终关注第三世界的异议知识份子:如刊登过索忍尼辛、沙卡洛夫、哈维尔的访谈,当然也有中国的如零八宪章的英译版。

进入二十一世纪后,《纽约书评》再度成为反对政治的基地。小布希的当选、九一一事件、伊拉克战爭,让他们如六零年代般站到鲜明的左翼位置。他们严厉批评小布希的国內政策侵蚀公民权利,也批评所谓的「自由鹰派」(liberalhawks)知识分子(亦即支持美国出兵伊拉克的自由派)。事实上,在2003年美国刚出兵伊拉克时,许多自由派媒体和知识分子都支持这场战爭,但《纽约书评》的主要作者们,ThomasPowers, Ian Buruma、Joan Didion, Norman Mailer、Stanley Hoffmann,Ronald Dworkin, Arthur Schlesinger Jr.,都站到批判的前线。

席维斯说,这是因为他担心「政府所製造出的爱国气氛,恐惧气氛,会打压异议。」不过,虽然《纽约书评》仍然具有强烈批判性,仍是英语世界最受尊敬的刊物,但也早已显出某些疲態。例如他们的作者总是同一批人,文章观点可预期性高,並排除了许多重要作者。尤其,五十年来都是同一主编席维斯(共同主编BarbaraEpstein於2006年过世),而今年他已经超过八十岁了。这个时代还需要《纽约书评》这样一份沈重的杂誌吗?

一个重大的挑战当然是网路时代的来临。2010年起,他们设立了网路博客,提供更即时、更短篇幅的文章。对於未来,席维斯不悲观:「一个关於政治、文学、科学和艺术独立而批判的声音,在现在比五十年前我们创办这个杂誌更为需要。电子的沟通形式在每一个领域日益发展,但是他们对於文化的影响仍然是模糊的,因此需要新形式的批判性检视。这会--是纽约书评未来的核心关怀。」

確实如此。无论在什么样的时代、什么形式的新媒介,我们始终都需要最优秀和有趣的心灵与文字,去质问、去反思这个时代的政治和文化。

(本文为iweekly专栏)

爱华网

爱华网