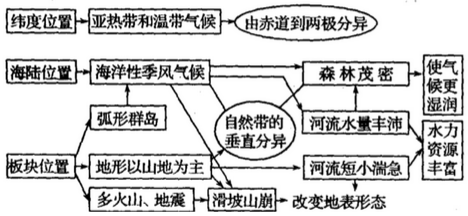

【西江月】孝庄文皇后与多尔衮

历史尘封久远,

清军所向入关。

大明倾倒易江山,

六岁福临坐殿。

太后下嫁真否?

清宫秘史释难。

庄妃辅助三朝元,

陵外 孤灯一盏。

久远的大清历史已结束一百年,想当年清军在多尔衮的率领下所向披靡,打入关内,明朝政权土崩瓦解,皇太极和庄妃六岁的儿子福临在北京登基称帝。

传闻福临的母亲孝庄太后下嫁给了睿亲王多尔衮,是否真的下嫁了,这已成为清史的四大迷案之一,至今没有结论。不过孝庄皇太后先后辅佐了皇太极、顺治、康熙三位皇帝,功不可没,名垂青史。她死后葬在东陵风水墙外而成为一座孤坟。

大清朝建国于1616年,初称后金,1636年改国号为清。1644年入关。从1644年到1911年,历任十帝,清政府统治全国时间长达二百六十八年。在清初,出了一位重量级的女政治家,她的功绩极其影响力远远超过后来的慈禧太后,她就是皇太极的妻子孝庄文皇后。在皇太极执政时期,她就经常参与辅佐朝政,后来辅佐了顺治、康熙两位幼主,为清初繁荣和稳定立下了汗马功劳。特别她在清康熙初年的措施把清宫引上了轨道,她的影响力是巨大的,她奠定了清中叶一百五十年繁荣的基础。

作为清初的这样一位重量级的女政治家,说他为了皇儿福临坐稳帝位,而下嫁了当时大权在握的皇太极的弟弟多尔衮,究竟是否下嫁,这是历史上的一幢疑案,至今在清史学界肯定者有之,否定者亦有之。

顺治七年(1650年)12月31日,大清帝国的开国枭雄摄政王多尔衮猝然离世,年仅三十九岁。他生前未能做皇帝,死后孝庄皇太后决定满足他生前的愿望,令顺治皇帝下诏书,追尊多尔衮为义皇帝,庙号成宗。

多尔衮

就在多尔衮去世不到四十天,顺治皇帝就以多尔衮生前私做龙袍的谋逆大罪削去了他的义皇帝爵位,处宗室财产也都悉数没收到宫中。并且把刚刚下葬不久的多尔衮从坟墓里挖出来,用棍子打,鞭子抽,砍下脑袋,暴尸示众。为什么多尔衮让顺治皇帝对他如此怀恨在心,并用如此残暴的手段对待他,一时间多种猜测传遍了民间。流传最广的一种说法是顺治的母亲孝庄太后曾经下嫁给多尔衮,让顺治一直怀恨在心,所以才如此的手段进行报复。皇帝的母亲是万民敬仰的国母,怎么能下家呢,这在素有文明礼仪之邦的中华古国的历史上那算是千古奇闻了。此事的真伪一直是清史的疑案。

爱新觉罗.多尔衮,他出生于1612年11月17日,是努尔哈赤生前最喜欢的孩子。排行十四子。多尔衮的母亲是努尔哈赤最宠爱的大妃乌拉那拉.阿巴亥,阿巴亥为努尔哈赤生下三个儿子,多尔衮是第二个。1626年努尔哈赤去世时,多尔衮年仅十四岁。作为努尔哈赤最钟爱的一个孩子,顺理成章的可以登上汗位,但毕竟对于一个十四岁的孩子来说一切都太突然了。努尔哈赤死后,儿子们陷入了残酷的汗位争夺战,最终三十四岁的皇太极顺利地登上了汗位的宝座。为争夺宝座,皇太极等四大贝勒可谓用尽手段,最后居然威逼多尔衮的母亲阿巴亥自尽殉葬。母亲死后,多尔衮失去了依靠,便没有能力再跟皇太极去争夺汗位。从此多尔衮跟随皇太极南征北战,逐渐成长为能文能武善于谋略的和硕贝勒睿亲王。

多尔衮十四岁开始跟随皇太极左右,这年还有一个十三岁的女孩子嫁给了皇太极,这个女孩就是蒙古科尔沁部贝勒塞桑的女儿布木布泰,也就是后来大清声名赫赫的孝庄文皇太后。孝庄文皇后,博尔济吉特氏,生于明万历四十一年(1613年)二月初八。1625年年仅十三岁的布木布泰由哥哥送到后金,嫁给三十三岁的皇太极。只有满族和蒙古科尔沁部建立了姻亲关系,而共同开创大清事业。而布木布泰嫁过来的第二年,她的丈夫皇太极就登上了汗位,而她也从贝勒福晋变成了大汗福晋。十年之后,皇太极建国号大清,改元崇德,布木布泰又成了崇德皇帝的永福宫庄妃。庄妃小小年纪,进皇宫后深得皇上喜爱。她喜欢读书,而且通晓今史,非常聪明,对历史有她自己独到的见解,善于思考,悟性很高。她的才智是与众不同的,皇太极在惊喜之余,也经常让她参与辅佐朝政。她在与皇太极结婚后十多年间,庄妃为皇太极生育了三个女儿,一个儿子。可是这一切在姐姐海兰珠嫁给皇太极之后都改变了。

布木布泰的姐姐海兰珠嫁给皇太极后,几乎占据了皇太极整个心。海兰珠不仅姿色动人,而且温柔娴淑,虽然比妹妹大五岁,但相比之下,布木布泰的端庄缺少了一些情趣。而海兰珠这个浑身散发着女人味的姐姐就显得惹人疼爱的多了。皇太极为别的妃子取宫名都是比较俗套的如永福宫、麒麟宫之类,偏偏给宸妃海兰珠的宫名取名为关雎宫。从这一点可以看出皇太极对海兰珠爱之深切,布木布泰庄妃从此备受冷落。天聪十年(1636年)皇太极登上了皇位,册封了五位后妃,布木布泰从第三位下降到第五位,名列最后,属于最不受宠的,地位大不如前。

崇德三年(1638年)正月三十,庄妃布木布泰为皇太极生了一个儿子,为皇九子。取名福临,孩子就是后来的顺治帝。福临的出生并没有让庄妃重新赢得皇太极的关爱,此时的皇太极正处在与宸妃的伤子之痛中。看到丈夫对儿子的冷漠,庄妃倍感失落。在这种情况下,人们会联想年轻寂寞的庄妃与同样处在宫中的多尔衮是否会有交结?

十三岁的布木布泰和十四岁的多尔衮,两人从小就伴随着皇太极左右,而且年龄相仿,从小就青梅竹马,一系列传言就是从那时开始。崇德八年(1643年)八月初九,五十二岁的皇太极突然离世,没有留下任何遗嘱,皇位由谁来继承的问题成为朝中一件大事摆在大家面前。当时清朝还没有嫡长子继承制度,按着旧例,谁来继承皇位要由八旗的王公共同来开会决定。当时具备争夺皇位资格的人当属皇太极的哥哥礼亲王代善,弟弟多尔衮,皇太极的长子肃亲王豪格。在这场斗争中,这三位实力非常雄厚,看上去好像没有庄妃儿子福临的什么份儿。福临虽然出身高贵,但是他只有六岁,没有任何战功。然而庄妃是绝不会放弃的,因为她知道,如果不自救的话,很有可能自己跟多尔衮的母亲阿巴亥一样被漩涡所吞噬。如果登上皇位的不是自己的儿子,那么自己只剩下一个太妃的称号,被扔入冷宫,孤独终老,度过凄凉的余生。聪明睿智,谋略过人的庄妃当然是不会甘心过这样的生活,更何况庄妃也要为自己的儿子福临的前途,还有科尔沁部落与大清的关系负责。所以她开始分析形势,寻找可以依靠的力量。既然方案已定,那么就赶紧落实方案的实施办法。

庄妃是个聪慧的女人,她嫁给皇太极才一年,就经历了公公努尔哈赤去世,皇太极费尽心机登上皇位等一系列重大事件,这为她日后辅佐儿子福临即位奠定了基础。毫无八旗背景的庄妃,她最需要得到的就是八旗旗主对她的支持。八旗旗主均为皇族。八旗为:正黄、正红、正蓝、正白、镶黄、镶红、镶蓝和镶白,八旗的服饰与旗帜的颜色相吻合。正黄旗、镶黄旗和正白旗是上三旗,隶属亲军。正黄旗旗主是满清皇帝,其余的为下五旗。努尔哈赤依靠八旗制度打下了大清江山。大清开过之后,但凡国家遇上重大问题,都要依靠八旗议政会议来协商解决。皇太极生前执掌两黄旗,按着八旗制度,先皇死后,皇后可以继承两黄旗。这时庄妃就想起了自己的姑姑哲哲皇后,此时没有子嗣的哲哲皇后,虽然拥有皇后的尊称,但毕竟没有实权。如果能支持自己侄女的儿子登上皇位,既可以巩固自己的地位,同时又可以保持住蒙古科尔沁部与大清的关系。所以哲哲皇后不得不向庄妃靠拢。姑侄二人达成一致意见后,立刻召见两黄旗大臣,庄妃还告诉两黄旗大臣,当年努尔哈赤去世后,自家阿哥多尔衮由于没有取得皇位而被改成了两百旗,降低了地位。所以两黄旗大臣也确实害怕这种事情再次发生。所以他们一直同意要拥立皇太极的儿子继承帝位。但是他们要求皇太极的长子豪格应被立为皇帝,而福临立为太子。哲哲皇后和庄妃当然不会答应这样的安排,她们提醒两黄旗大臣,如果拥立豪格为帝,豪格势必把自己的正蓝旗改为黄色,那么目前两黄旗当中势必有一旗不保,两白旗势必拥戴多尔衮来反对豪格的。如果双方相争,僵持不下,后果不堪设想。倒不如拥立福临为帝,可以两全。

在得到两黄旗支持后,哲哲皇后和庄妃也探明了其他六旗的情况,两白旗一定拥戴多尔衮,两红旗代善无意争夺皇位,主张立皇子。正蓝旗一定是支持豪格的,而镶蓝旗郑亲王济尔哈朗持观望态度。由此姑侄二人订立了新的方案,立福临为帝,让郑亲王济尔哈朗和睿亲王辅政。这样即拉拢了还在观望的郑亲王济尔哈朗,同时又安抚了权势过重的睿亲王多尔衮。两人之间还可以互相牵制,最后是排斥了豪格。这样两黄、两红和镶蓝这五旗都被庄妃争取了过来,最后只剩下两白旗和正蓝旗了。这两个女人果然非常厉害,整个计划不留一点破绽,非常严密。既然方案已定,赶紧把方案通知各旗的大臣,以获得支持,同时召多尔衮进宫议事。

多尔衮进宫后,哲哲皇后以国母之尊表明了立太子的强硬态度,并告诉多尔衮两黄旗的退让态度。哲哲皇后希望多尔衮能从国家大局着想,不要因皇位斗争而使祖宗百战艰难获得的基业毁于一旦。在争夺皇位之初,多尔衮自信地认为凭借自己的势力和能力是一定能争得皇位的,但没想到除了两白旗之外,他所听到的大多都是反对的声音。再加上两位皇嫂苦苦相劝,于是多尔衮最后接受了庄妃和哲哲皇后的方案。正是多尔衮最终的这个决定,促使人们对他与庄妃的感情产生了种种猜测。人们认为多尔衮所以放弃皇位的主要原因就在于庄妃,因为两个人之前早有私情,所以多尔衮才把即将到手的皇位拱手让给了庄妃的儿子。然而让位后的多尔衮能否如此甘心,而毫无怨言。

多尔衮

1644年,多尔衮率军攻占北京,明朝百官对他山呼万岁。关内外只知道有摄政王多尔衮,而不知有皇帝。四个月后,顺治帝和孝庄皇太后也来到北京,发现大权独揽的多尔衮,广树亲信,排斥异己,北京城成了多尔衮的天下。福临即位之后,多尔衮的权势不断扩大,想做皇帝的念头也日渐增强。在这种情况下,福临的皇位岌岌可危。皇父摄政王是孝庄太后假借皇帝的名义加封给多尔衮最高称谓了,当时为了安抚住多尔衮,孝庄太后不断以皇帝的名义给他加封尊号,用以为多尔衮歌功颂德。多尔衮的封号从最初的叔父摄政王、皇叔父摄政王,一直到最后的皇父摄政王,这样一步步地加封,不仅仅是代表多尔衮地位的提高,更应明白皇父这个称谓的分量。

孝庄一方面不断地为多尔衮加封尊号,另一方面也加强了外部对多尔衮的控制。总之不管用什么方法,孝庄皇后最后总是牵制住了多尔衮,没有让他能够实现篡权的阴谋。为了进一步控制多尔衮,孝庄太后还通过两黄旗大臣左右政局,随时了解朝廷政事的进展情况。而朝廷中的两位重臣洪承畴和范文程也是孝庄身边的两个智囊,经常依着孝庄太后的意图向朝廷提出建议。孝庄太后告诫儿子福临要善于韬光养晦,平时装的没心没肺的,只知道玩耍嬉戏,完全是个无大志的野小子,而平时对待摄政王却是毕恭毕敬,没有显露出他任何不满。福临掩饰的非常好,多尔衮没有看透他内心的仇恨,从而推迟了篡权夺位的行动。幼帝福临正是在母亲的辅助下,在摄政王执政期间才得以相安无事。

1650年12月,三十九岁的多尔衮在寨外围猎时摔下马,伤势严重,而猝然离世,福临终于得以亲政。孝庄太后保护着顺治福临从清初惊涛骇浪的政治斗争中奋斗出来,终于把儿子送到了真正的皇帝宝座上。

在清史上人们猜测庄妃下嫁多尔衮有以下几个疑点:

一是对多尔衮皇父摄政王的看法。在历史上也有生母没嫁给他人,而称其他人为父的现象。如周武王称姜子牙为尚父,秦始皇称吕不韦为仲父。皇父这个称呼并不能说明庄妃下嫁给多尔衮。就像古代的尚父、仲父、相父这些称呼一样,这是国君对劳苦功高的重臣的一种尊称。

二是一代枭雄多尔衮意外坠马,猝然而逝,多尔衮去世后,顺治帝颁发的《皇父摄政王宾天哀诏》,写道:“顺治七年十二月初九日戊时以及上宾,朕心摧痛,率土衔哀,中外丧仪,合依帝礼应行事宜列于后……”。说明多尔衮是在顺治七年十二月初九去世的,死后顺治非常心痛,为他举行了盛大的哀悼仪式。可能也只有孝庄太后明白多尔衮没有当上皇帝的那种遗憾,孝庄太后命顺治帝下诏书追封多尔衮为义皇帝,庙号成宗。也正是这个做法让人们加深了对于庄妃太后下嫁多尔衮的这种猜测。但如果太后真的下嫁,那么顺治把多尔衮的尸体从坟墓里挖出来鞭打,她为什么没有制止?这一点也不能说明庄妃下嫁多尔衮。对于多尔衮辅政的功过在很长的一段时间里没有得到公正的评价,一直到乾隆三十八年(1773年),多尔衮死后一百二十三年,乾隆皇帝才给了多尔衮一个比较公正的历史评价。但是指出,他摄政有年,威福自尊。

三是在皇太极去世时,当时多尔衮完全有能力继承皇位,为什么偏偏扶植年仅六岁的福临呢?多尔衮后来攻入北京,又有一次篡权夺位的机会,是什么力量让他放下了这个决定,当时王公大臣们都觉得顺治帝应该对多尔衮有所报答,可顺治唯一的筹码就是他的母亲孝庄太后。满族自古以来就有弟弟娶嫂嫂的习俗,哥哥死了,弟弟是可以把嫂嫂娶进家来的。因此当时群臣要求孝庄太后下嫁也不是没有可能的。

除以上种种传说和猜测外,人们还从历史文件中发现了孝庄太后和多尔衮的大婚证据。有一本名叫《清宫八大疑案》,书中记述了明代著名诗人张煌言的一首诗《建夷宫词》,诗里写到:“上寿觞为合卺尊,慈宁宫里烂盈门。春官昨进新仪注,大礼躬逢太后婚”。人们断定诗中所说的太后婚的太后就是孝庄太后。张煌言是抗清名将,后来兵败被俘,誓不投清,反遭杀害。他的许多诗文都表明反清复明的志向。顺治七年正月,多尔衮娶了侄媳妇肃亲王豪格的妻子,也姓博尔济吉特氏,是孝庄妹妹。也许就这样以讹传讹,张煌言听说后就信手写入诗中。他很可能歪曲事实,利用孝庄妹妹大婚来借题发挥,以此来讥讽贬斥清宫。

清代著名史学家蒋良骐在他所著的《东华录》里提到《议摄政王多尔衮罪状之文》里面,有自称皇父摄政王又亲到皇宫内院的记录。同时,朝鲜著名的历史文献《李朝大王实录》当中,也有相同的记载。但是到后来修编的《清世宗实录》里又删掉了这句话。其中亲到皇宫内院这句话最引人注目,也最让人产生联想,这说明多尔衮到过皇宫内院。但后来删掉了这句话,恰恰又说明事有隐衷。那么到皇宫内院是指到沈阳的皇宫内院,还是北京紫禁城的皇宫内院,没有说明。那么到皇宫内院就能说明太后下嫁给多尔衮吗?况且又不是住在皇宫内院。太后如果是真的下嫁了,那么多尔衮到皇宫内院也就名正言顺了。可是后来还成了多尔衮的一条罪状,反而证明了太后没有下嫁。

关于下嫁诏书的传说,民国时曾经风传一本书叫《多尔衮摄政日记》,此书原版已无从查找,但有一份民国印刷版的影印件,标题《多尔衮摄政日记》,此书原名叫做《皇父摄政王多尔衮起居注》,是一个叫刘文兴的人家里收藏的。在出版之前,刘文兴曾写过一篇名叫《清初皇父摄政王多尔衮起居注跋》的文章,发表在民国三十六年一月二十八日的《中央日报.文史周刊》上。里面说,他曾经在故宫档案馆里见过孝庄下嫁诏书。如果故宫里真有这份诏书,应该说这是一个很重要的信息,那么无疑庄妃太后下嫁最具权威的铁证了。可是直到今天,无论是在明清档案保管基地中国第一历史档案馆,还是台北故宫博物院,或是其他什么地方,都没有见到这份诏书。这份诏书是否真实存在,至今还是个谜。

太后下嫁说还有一个证据,就是孝庄文皇太后去世之后没有回到沈阳昭陵与皇太极合葬,而选择了清东陵,最重要一点是她的陵墓被挡在了皇家陵园的风水墙之外。河北遵化市马兰峪的清东陵是顺治皇帝亲点的万年吉地,清代在这里先后修建了九座帝后陵和五座妃园寝,安葬着顺治、康熙、乾隆、咸丰和同治五位皇帝和众多后妃。在这座风水宝地外围,修砌了一圈长达二十公里的风水墙,奇怪的是所有的陵寝都建在这风水墙内,唯有一座皇后陵寝昭西陵却建在陵墙之外。这座陵寝是清王朝中辈分威望最高的女性孝庄文皇后。孝庄文皇太后被葬在风水墙外,有人说正是她下嫁给了多尔衮,所以死后无颜回到沈阳昭陵去见夫君,所以葬在清东陵的门口,替子孙看门。其实并非如此,孝庄是三十一岁伤夫,三十二岁来到北京,一直到康熙二十六年她去世,她在关内生活了将近半个世纪的时间,已经接受了土葬这样一种习俗。孝庄皇太后他不想葬在沈阳皇太极的陵寝,古代所说的碑不动樽,不要因为她打开皇太极的陵寝,由此说来把她葬在清东陵这块风水宝地上,应该是孝庄皇太后她本人的意愿。她的陵寝在整个陵寝的最前面,如果说要进入孝陵,首先是要经过孝庄皇太后的陵寝。对她来说,如果是拜谒也好,上坟祭奠也好,首先还能看到她。

太后下嫁,这是清宫中的四大疑案之一。近些年来不少专家都对孝庄皇太后是否下嫁这一问题进行了严肃的研究和论证,但是由于证据不足,大家的解读也都不同。不管孝庄太后是否下嫁,我们绝不能否认她在清代历史中的重要地位。她以自己过人的聪明才智辅佐了三朝天子,我们不应该以世俗的眼光去看待多尔衮和孝庄的关系,只有拨开了重重历史迷雾,我们才能看清历史的真相。

孝庄陵

爱华网

爱华网