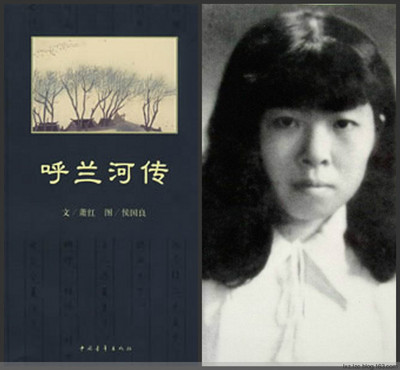

萧红在香港住了将近两年,身心得以稍稍喘息;这两年里,她完成了她一生中最重要的作品:《呼兰河传》。可以说,没有《呼兰河传》,萧红将不成为萧红;有了《呼兰河传》,呼兰这个不起眼的北方小镇,就成了中国文学版图上最闪亮的地方之一。

1940年赴港后的萧红,借得短暂安宁——日本人还未打进来——她开始了《呼兰河传》的创作。我能够想像,写这部作品时,她一定是泪流满面,泣不成声;在她抬眼看向窗外的时候,不知她是否意识到,她是来到几千里外的香港,才想起自己也有故乡;身患重病(她得了肺结核,也许常担心自己就要死了),才跟童年有了亲近;回望自己这一生,她所受到的伤害,才知道祖父是这世上唯一对她好的人……她这个时候,整个就又回到了故乡,回到了童年,——某种意义上,她终生都活在童年里,从来就不曾离开过。

1941年10月,萧红入住玛丽医院,确诊是肺结核,一个月以后,因经济拮据返家养病。

1942年1月,香港沦陷。

1942年1月22日,萧红病逝于香港。临死前,在纸上写了一句话:“我将与蓝天碧水永处,留得那半部红楼与别人写了。”

这个别人她是看不见了:她死后不久,张爱玲即返回上海——萧红生活了两年的、发表成名作的地方;一年以后的1943年春天,张爱玲正式登上文坛,发表了以香港——萧红写出了代表作的葬身之地——为背景的小说《沉香屑——第一炉香》,从此光芒耀眼。

值得注意的是,在中国的现代女性作家中,能够将乡村题材写得好的,可以说寥寥无几。或是因为她们没有乡村生活的丰富体验,或是因为小资情调影响,虚荣的城市化立场的泛滥,对城市灯红酒绿霓虹闪烁繁华生活的向往,致使她们将注意力对准了城市中间一份浮华喧闹的生活,而对描写乡村生活场景显得不屑一顾。即便是那些本是来自于乡野农村的,也要极力掩饰自己的出身经历,努力将自己厕身于城市人的行列中。萧红却是个例外,她对乡村场景的描写出自天然又饱蘸情感。无论书写什么题材,萧红都从来没有把自己的视点放在一个不适当的位置,没有那个时代小资女人通常怀有的孤高自傲或盲目自恋的毛病。作为女性个体的不幸的生命体验和记忆,使她总是十分虔诚而朴素的描写她所能感知到的一切生活,尤其是她身上具有的天然的对底层人民的同情,情感非常动人。她的朴素和真诚是其作品在半个多世纪以后仍然能够打动人心、受到男人与女人共同喜爱的一个根本原因。萧红本人在个性上的质朴与率性、自然与真诚,也不会令任何出身卑微的革命文艺领导者在她面前感到自卑。由此多少可以理解她为何一直成为革命文艺旗手如鲁迅到普通革命文艺领导者所共同喜爱和提携的对象的原因。

小说的第一章完全是概述,各章节之间完全不存在时间的连续性,时间在这里已不存在组织文章结构的功能而变成一个个碎片。时间的碎片化又是与瞬间的强化相关联的,作者将一个个瞬间拉长凸显,让时间以碎片的方式呈现在时间长河的瞬间里,人物的生死苦痛得以放大,令人触目惊心。

萧红更注重的是人的生存状态。萧红关注的是在日常生活中的人的普泛性的愚昧而苦痛的生活,这里有女人的生殖痛苦;有小团圆媳妇被受折磨却无力发声的无奈.

萧红:“作家不是属于某个阶级的,作家是属于人类的。现在或者过去,作家的写作的出发点是对着人类的愚昧!”这或许正是萧红超越那个时代的表现。

《呼兰河传》的空间特色更为明显,人们甚至认为这部小说的大背景呼兰河城便是小说的主角,小说的第一部分便是对呼兰河城作全景式的描绘。小说在呼兰河城的大背景下又细致描绘了一个属于“我”的小空间,“我”家的后花园;后几章对人物的描写也是以“我”家的院子作为空间背景的。这部小说基本上是以呼兰河城这一空间环境为结构中心来组织全篇。小城没有过去,也没有未来。可以说,弱化时间因素而以环境为结构中心来组织全篇是萧红小说的一个特色。

萧红小说的章节不依靠情节,不依靠时间来组织,而是依靠空间上的相对参照来结构,在萧红小说中,对场景的描写显得十分重要。空间在作品中总是被具体化为景物,与人物的活动相结合而构成运动着的场景。萧红对她的场景常常不遗余力地进行描绘,对于空间背景进行细致描写是萧红的一大特色。《呼兰河传》第一章便按方位顺序对小城进行概述式的描写。从十字街到东二道街,再到西二道街,小胡同,逐一进行点的描述。萧红几乎每一篇小说中都有大量的场景描写,甚至在对人物进行描写时,也如场景一样进行转移与连接。《呼兰河传》中写到有二伯,萧红分别各用一节写到:“有二伯的行李,是零零碎碎的……”,“有二伯的草帽没有边沿,只有一个帽顶……”;“有二伯穿的是大半截子的衣裳,不是长衫,也不是短衫……”;“有二伯的鞋子,不是前边掉了底,就是后边缺了跟……”。在《马伯乐》中,对人物的描写也随着人物的辗转而逐步深入。作者的写法与常人不同,她没有去虚构一个完整的故事,而是按照不严格的时空顺序,这里她以镜头追踪的方法,以人物性格表现的需要任意调整结构。

《呼兰河传》中萧红用了大量的笔墨渲染了一个“大泥坑”。这个“大泥坑”似乎是整个呼兰河城的隐喻,在呼兰河城的空间里有着种种的不幸,染缸房淹死过人,豆腐房里曾打断了小驴的腿,造纸房饿死过一个私生子……,而这些不幸只是人们闲时的谈资,不久便会被遗忘。《莲花池》中“莲花池”是一个充满敌意,蕴涵危机而又充满诱惑的空间,它既承载了人生幻想,又有拳脚的惊悸。“小豆一天天地望着莲花池。莲花池里的莲花开了,……那不大健康的小豆,从未离开过他的窗口到池边去脚踏实地去看过一次。只让那意想诱惑着他把那莲花池夸大了,相同一个小世界,相同一个小城。”

对于萧红而言,人与空间是密切相关的,人既创造了空间,又受到空间的制约,萧红的空间是个人的生存空间,它与民族的大空间又是有区别的。在萧红的笔下,空间比人物更能传情达意,更能体现人的生存悲剧。

打碎时间连续性,不交代事件的来龙去脉,没有逻辑层面上的因果关系,取而代之的是一幅幅风景画、生活片段和生活场景,通过这些片段和场面的细腻描写,从某一侧面去揭示事物的社会意义,表现人物的命运,这种写法在取材和结构上都与散文类似。这种艺术风格使得萧红的小说与散文的界线十分模糊,这可以看作是萧红打破小说与散文界线的一种努力,这或许就是她所说的“各式各样的小说”中的属于“她”的小说。

爱华网

爱华网