古诗《猗兰操》(又称《幽兰操》),为孔子所作的说法,在《古今乐录》及《琴操》中都有记载,虽真伪难辨,但历代诗文名家宁可信其有,据说韩愈的《猗兰操》就是和该诗的。

如果将韩愈的诗作与该诗对比,似乎韩愈的诗作意境高得多,所以又有人怀疑《琴操》及《古今乐录》中记录的《猗兰操》原文,是伪作。

汉代蔡邕所留下来的《琴操》一书仅二卷,是现存最早的记述中国古代琴曲内容的解题性专著,对约50多首作品的相关故事背景一一作了介绍。

《琴操》是记载先秦诗乐作品最为丰富而详尽的史学专著,绝大多数都是先秦的题材,只有两、三首,是西汉题材,因而成书的时间,应不迟于汉代。

其中就有关于孔子所作《猗兰操》的相关记载,虽然文字不多,但史料价值弥足珍贵。

清代人马瑞辰认为,它是蔡邕的《叙乐》中的一部分,是个比较有见地的说法。

蔡邕在《琴操·猗兰操》条目下曰:“《猗兰操》者,孔子所作也。孔子历聘诸侯,诸侯莫能任。自卫反鲁,过隐谷之中,见芗兰独茂,喟然叹曰:‘夫兰当为王者香,今乃独茂,与众草为伍,譬犹贤者不逢时,与鄙夫为伦也。’乃止车援琴鼓之云:‘习习谷风,以阴以雨。之子于归,远送于野。何彼苍天,不得其所。逍遥九州,无所定处。世人暗蔽,不知贤者。年纪逝迈,一身将老。’自伤不逢时,托辞于芗兰云。”

《古今乐录》曰:“孔子自卫反鲁,见香兰而作此歌。”

《琴集》曰:“《幽兰操》,孔子所作也。”

千百年来,人们将唐代诗人韩愈的《猗兰操》理解为唱和孔子原作的说法,已经是相沿已久、根深蒂固的了,今人也绝少有提出疑问的,殊不知,这是一种人云亦云的错误提法。

韩愈的《猗兰操》既不是仿作,也不是唱和孔子而作,当为孔子原作的逸文,由韩愈收集整理记载了下来。这在其《猗兰操》自序里,已经明确说明了这点。

韩愈自序:“孔子伤不逢时作,古琴操云:‘习习谷风,以阴以雨。之子于归,远送于野。何彼苍天,不得其所。逍遥九州,无所定处。世人暗蔽,不知贤者。年纪逝迈,一身将老。’”

后面马上接上:“兰之猗猗,扬扬其香。不采而佩,于兰何伤。今天之旋,其曷为然。我行四方,以日以年。雪霜贸贸,荠麦之茂。子如不伤,我不尔觏。荠麦之茂,荠麦之有。君子之伤,君子之守。”

可见,韩愈并没有说明《猗兰操》为自身所作,而是说,源自古琴操。

然而,为何人们会误读为韩愈所作呢?这个当是和蔡邕《琴操》中,仅仅记载了孔子所作《猗兰操》的部分原文有关,所以人们将韩愈记载的多出部分,误认为是韩愈所创作,是人们误读的结果。

没有更多的证据可以证明,韩愈的《猗兰操》是对孔子原作的仿作,或者唱和之作。

首先,若是仿作或是唱和的话,句式结构,就不支持这点。

孔子留存的部分原作,是四四体,四十八言;

韩愈的,虽也是四四体,却有六十四言。

其次,韩愈是儒家卫道者,对于先圣孔子之作,不大可能去仿作或唱和,因为不符合当时的封建伦理。

再则,所谓的韩愈《猗兰操》,通篇皆为先秦春秋言语,语言古朴,非唐人风气。

如诗作中“荠麦之茂”句,几多重复,恐怕就是当时所能收集到的孔子原作逸文。

蔡邕是个琴家大师,因为其女蔡文姬的琴才诗艺太广为人知的缘故。但事实上,蔡邕首先是个史学家,《琴操》一书,是以史记笔墨记载的、关于诗乐的专著。

当然,蔡邕的琴艺属于家传,也算是个大家。其父棱曾所创蔡氏五弄(《游春》《渌水》《幽思》《坐愁》《秋思》),与三国魏末嵇康创作的《嵇氏四弄》(《长清》《短青》《长侧》《短侧》)四首琴曲,并称“九弄”。

隋炀帝曾把弹奏“九弄”,作为取士的条件之一。

正因如此,蔡邕才以自己的兴趣为依托,为我们收集整理了先秦古乐,留下了这份宝贵的文字记载。

史载,蔡邕博学多才,好辞章、数术、天文,精通音律,尤擅书法,发明“飞白”体书。

“卓重邕才学,厚相遇待,每集燕,辄令邕鼓琴赞事。”董卓被杀,蔡邕伤感其遇,被司徒王允下狱,公卿们都惋惜蔡邕的才学,劝王允赦免蔡邕。

太尉马日磾对王允说:“伯喈旷世逸才,多识汉事,当续成后史,为一代大典。且忠孝素着,而所坐无名,诛之无奈失人望乎?”

王允曰:“昔武帝不杀司马迁,使作谤书,流于后世。方今国祚中衰,戎马在郊,不可令佞臣执笔在幼主左右,后令吾徒并受谤议。”邕遂死狱中。

可见 蔡邕最知名的,是他的史学才识,后来也是死于著史。

其《琴操》一书,当然不可能如琴师般,全录乐谱,只是史家笔墨的记录而已。

如《琴操》“鹿鸣章”,其歌辞引文仅为“歌曰:呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将。人之好我,示我周行。”而众所周知,诗经鹿鸣一篇,非仅仅此所引文而已。

《琴操》“猗兰操”章,所引孔子原文,与之类似,故可知,孔子《猗兰操》,必有逸文。

观蔡邕《琴操》的其他章目,都有类似的情形。

汉接秦世,于先秦诗乐的比较完整的收录,应该说是可能、可信的。

蔡邕在《琴操》“猗兰操”章,引录孔子原文时,并未说明有轶,所以在蔡邕那时,孔子的《猗兰操》应该还是完整的,可能也是谱乐皆有的。

这个也可以在曹操的《步出夏门行》、唐人手抄本《碣石调.幽兰》中,隐约可以看出端倪。

曹操在洛阳为官时,与蔡邕“有管鲍之好”。比蔡邕小22岁的曹操,敬慕蔡邕的才学和信义。蔡邕则推崇曹操的文韬武略,他们之间过从甚密。

《后汉书·列女传》载:“曹操素与邕善,痛其无嗣,乃遣使者以金璧赎之,而重嫁于祀。”

所以说,曹操应该看到过孔子的《猗兰操》全文,而其《步出夏门行》,就是依照孔子的《猗兰操》格调句式写成的可能,是存在的。

所以反过来可以说,孔子的《猗兰操》全文散逸较多,今存的,只不过是其中的两章及引辞而已。

韩愈是中唐古文运动的领袖人物,苏轼曾在《潮洲韩文公庙碑》中赞其:“文起八代之衰,而道济天下之溺”。

“八代”,指东汉以来的:三国、魏、西晋、东晋、北朝十六国、南朝(宋、齐、梁、陈)、隋、唐。

这期间,战乱纷起,军阀割据不断,期间又有“五胡乱华”,民不聊生,真正如曹操《篙里行》所说的:“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”

这个时期,对中国古代文化典籍的破坏,也是惊人的,很多典籍文字,大多亡于这“八代”之间,孔子《猗兰操》的散逸,也可能就是在这期间。

韩愈之所以能成为中唐古文运动的领袖人物,固然是因为其与柳宗元共同倡导了“古文运动”,开辟了唐以来古文的发展道路。但还有一点不大为人提及的是,他在整理、记录古文典籍方面,所作出的贡献。

所谓韩愈的《猗兰操》,应该是他记录的孔子《猗兰操》轶文,韩愈的《琴操》十首,皆有类似情形,非其自身创作。

韩愈的名声之大,后世又未能细细考究,故人们误认为《琴操》十首,皆为韩愈仿作,实非也。

如将韩愈的《猗兰操》与孔子的《猗兰操》,合为一个整体,再加上蔡邕《琴操》中记录的引辞,大家就能看出以上所说,是有道理的:

《猗兰操》

序:

孔子历聘诸侯,诸侯莫能任。自卫反鲁,过隐谷之中,见芗兰独茂,喟然自伤不逢时,托辞于芗兰,乃止车援琴鼓之云:

引:

夫兰当为王者香,今乃独茂,与众草为伍,譬犹贤者不逢时,与鄙夫为伦也。

歌辞:

习习谷风,以阴以雨。之子于归,远送于野。

何彼苍天,不得其所。逍遥九州,无有定处。

世人暗蔽,不知贤者。年纪逝迈,一身将老。(蔡邕《琴操》所引)

兰之猗猗,扬扬其香。不采而佩,于兰何伤。

今天之旋,其曷为然。我行四方,以日以年。

雪霜贸贸,荠麦之茂。子如不伤,我不尔觏。

荠麦之茂,荠麦有之。君子之伤,君子之守。(韩愈补录轶文)

.....................................(后阙)

可以看出,曹操的《步出夏门行》五章句式结构和辞调,与其有着明显的承接关系。

人们以前总不能明白,曹操诗作中的“幸甚至哉!歌以咏志”是什么意思,多说这两句是乐师们配乐时加进去的,无实际意思。其实不确,应是乐府歌辞的转调过门。

很有意思的是,后世人们大都不按照四四体,来排列曹操的这些四言诗,原因就在于,觉得“幸甚至哉!歌以咏志”单独列出,不可理解,所以大多是按照四二体排列。

所谓“四四体”,即指:四言一句,四句一节,表达一个完整的意思。

《诗经》中,四言诗犹以四四体,占绝大多数。从中也可以看出,孔子《猗兰操》和曹操的四言诗,对《诗经》的承继关系。

从歌辞内容上看,曹操在自己的诗中,直接引用《诗经》的成句,例如:“青青子衿,悠悠我心。”、“呦呦鹿鸣,食野之苹。”与孔子的《猗兰操》也引用《诗经》的“之子于归,远送于野”相袭一体。

相信蔡邕《琴操》所引孔子《猗兰操》原文,绝对出自孔子之手,而非伪作。

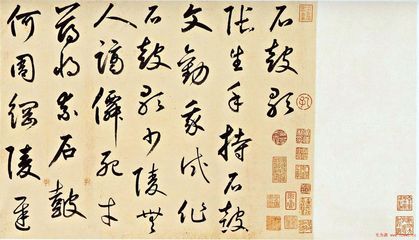

虽然孔子《猗兰操》歌辞原文,有所散逸,但曲谱保留了下来,这曲谱,就是唐人的手抄本——《碣石调.幽兰》。

《碣石调》,是至今仅存的一首,用原始文字谱保留下来的琴曲。据传,是梁代琴家丘明所传的一首古琴曲,现收录在《神奇秘谱》中的,是唐人的手抄本,记谱年代,大约在武则天时期(684-714),是现存最早的古琴曲谱。原曲名后注明:

“一名《猗兰》,故又名《碣石调.幽兰》,哲认为此曲谱,即是孔子《猗兰操》曲谱。”

此曲短小精悍,全曲共四段。

第一段是引子,其余三段,是乐曲的主题。节奏缓慢,力度也并不强烈,表现了空谷幽兰那清雅素洁及静谧悠远的意境,表达了抑郁伤感的情绪,非常符合孔子《猗兰操》和曹操的《步出夏门行》曲辞。

曲名《碣石调》,大致是取首句“东临碣石”而成。

《南齐书·乐志》记载:“《褐石》,魏武帝辞,晋以为《碣石舞》,其歌四章。”现存琴谱也分四段,与《碣石调》原有四解相同。

所以,《碣石调.幽兰》是用来吟唱孔子的《猗兰操》和曹操的《步出夏门行》的古曲谱,应该说是可信的,梁代琴家丘明,可能只是个有文字记载的传谱者而已。

孔子所处的时代,是“礼崩乐坏,天下无道日久”之时。

时人感叹,夫子是一只凤凰,只可惜遭逢于乱世,夫子却知其不可而为之。

他制法度、定礼乐、振兴文教,希望谋求一官半职,来施展自己的抱负,然而却得不到重用。

于是创作《幽兰》一曲,来表达自己的无限感慨。琴曲似诉似泣,如怨如愤,把孔子此时此刻的内心世界,抒发得淋漓尽致,在兰的身上,寄托了自已全部的思想感情,是一首优美的兰诗,也是一首幽怨悱恻的抒情曲。

据说,白居易在聆听此曲后,曾留下“琴中古曲是幽兰,为我殷勤更弄看。欲得身心俱静好,自弹不及听人弹。”的名句。

此曲的曲调,十分清丽委婉,节奏缓慢悠扬。

谱序中说:“其声微而志远。”

谱末小注说:“此弄宜缓,消息弹之。”

琴曲的开端,是深沉忧伤的。二、三段音色变化对比较大,表达了作者内心的无限感慨。

末尾,以清澈的泛音演奏,明朗豁达,透过兰花性格,象征光明将临。虽然作者有生不逢时的抑郁伤感,但却哀而不伤,如入宁静致远无人之境,消归于内心无限的平和与安详。静夜细品,别有一番典雅清净、悠远旷达的意境。

孔子能够成为伟立千载的大德宗师,他的胸襟气魄,是无限远大的。纵使屡挫屡败,却仍能道心弥坚、愈挫愈勇,这无不缘于孔老夫子哀生民之多艰的无尽悲怀。

《猗兰操》,正是表达了君子的这种高尚操守。

爱华网

爱华网