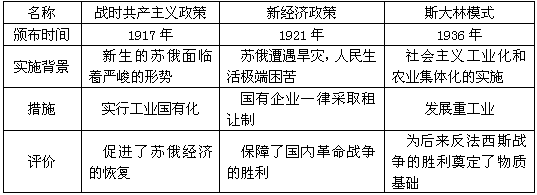

战时共产主义政策

电影《列宁在1918》中有这样的一些镜头:红军战士瓦西里在押送粮食回彼得格勒后,自己却因为饥饿昏倒了……瓦西里也曾对妻子许下最美好的愿望:“面包会有的……。”当时的经济政策是

A.农业集体化B.战时共产主义政策C.新经济政策D.苏联卫国战争

1919年俄国1普特(重量单位)粮食的价格:国家零售价为30卢布,黑市价格为200卢布,但农民必须以6卢布的价格卖给国家。这种现象出现的原因是①俄国发生了严重的自然灾害 ②苏俄实行战时共产主义政策 ③连年战争对经济造成了严重破坏 ④苏俄实施新经济政策

A.①②B.②③C.①④D.③④

1920年初,莫斯科郊区的农民科洛夫把自己生产的粮食运到附近的一个集市上出售,结果被处以罚款,粮食也被没收。出现这种局面的原因是

A.科洛夫逃避了应缴的税额 B.战时共产主义政策下实行余粮收集制

C.科洛夫出售了集体农庄的粮食D.斯大林模式下禁止商品自由贸易

战时共产主义政策的余粮收集制实施后,农民隐瞒粮食播种面积和产量的情况较为普遍,这主要说明

A、苏维埃政权得不到农民拥护B、工农联盟已经出现严重危机

C、小生产者的自私性暴露无遗D、这种政策严重损害农民利益

苏联著名小说《钢铁是怎样炼成的》有这样一个情景:冬妮亚和她的丈夫乘坐的列车因缺少燃料,被迫停在铁路工地附近,工地负责人表示,工地可以提供燃料,但列车上的乘客必须参加一天的义务劳动,这种情景符合

A.战时共产主义政策B.新经济政策C.斯大林模式D.市场经济体制

列宁曾讲过:“我们用‘强攻’的办法,即用最简单、迅速、直接的办法实行社会主义的生产和分配原则的尝试已告失败”,这里的“尝试”是指

A.十月革命B.斯大林模式C.新经济政策D.战时共产主义政策

列宁在《论“共产主义星期六义务劳动”》中发出号召:“……共产党员和同情分子应当更加鞭策自己,从休息时间内抽出一小时,也就是把自己的工作日延长一小时,将这些时间集中起来,在星期六这天进行一次六小时的体力劳动,以便立即创造出实际的价值。”文中省略号部分的内容应该是

A.“鉴于国内外形势的严重,为了对阶级敌人取得优势”

B.“为了加快社会主义建设,实现苏联工农业的现代化”

C.“为了支援国际反法西斯,早日实现世界的和平安定”

D.“迫于国内政治经济危机,解决普遍的物资匮乏问题”

1920年,苏俄农民中流传这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,……木材却属于你们。”它主要反映出战时共产主义政策

A.保障了农民的利益B.挫伤了农民的积极性

C.实行了军事化措施D.取消了自由贸易制度

列宁说:“我们原来打算直接用无产阶级国家的法令,在一个小农的国家里按共产主义原则来调整国家的生产和分配。现实生活说明我们犯了错误”。导致这一错误的根本原因是

A.扩大了无产阶级专政的范围B.认为资本主义制度很快就会灭亡

C.忽视了生产关系必须适应生产力的发展水平D.帝国主义仇恨苏俄,对其实行经济封锁

新经济政策

列宁在十月革命后提出过一个著名的公式:苏维埃政权+普鲁士的铁路管理秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育……=社会主义。这表明

A.列宁意识到了战时共产主义政策的错误B.列宁突破了马克思关于社会主义建设的传统理论

C.列宁已经认识到了计划和市场的本质D.列宁主张借鉴资本主义国家建设社会主义

俄国著名学者尤·布尔金在《独立报·三个列宁》中说:“十月革命的列宁在思想和行动上完全以阶级观点为依据。后来的列宁越来越不像马克思主义者,而是渐进的‘改良主义者’。”导致列宁思想发生转变的社会背景是

A.俄国面临国内外敌人的猖狂进攻 B.战时共产主义政策造成经济凋敝

C.苏联人民迫切想过渡到社会主义D.高度集中的政治经济体制的建立

列宁谈到新经济政策时,曾说过:“后退一步是为了前进两步。”这说明:

A、新经济政策是一种倒退B、新经济政策不适应当时的生产力水平

C、要建立社会主义,必须先发展生产力D、新经济政策是社会主义的根本政策

“为了保证农民在比较自由地支配自己的经济资源的基础上正确和安心地进行经营,为了巩固农民经济和提高其生产率,以及为了确切地规定农民所应担负的国家义务,……。”该材料所描述俄国的一项经济政策是

A.余粮收集制B.实行粮食税C.建立集体农庄D.实行义务交售制

列宁曾这样说道,“如果我们建立了充分经济核算的托拉斯和企业,但又不会用精打细算的商人的方法充分地保证我们的利益,那我们还是地地道道的大傻瓜”。列宁的意图是①要实施战时共产主义政策②要利用商品货币关系来发展生产③共产党人也要学会经商④要推行国家垄断资本主义

A.①②B.②④C.②③D.①④

列宁认为:“不摧毁旧的社会经济结构——商业、小经济、小企业、资本主义,而是活跃商业、小企业、资本主义,审慎地逐渐地掌握他们。”在这一思想指导下,苏俄实行了

A.战时共产主义政策B.新经济政策C.社会主义工业化政策D.农业集体化政策

列宁指出:“1921年开春以来,我们提出完全不同的、改良主义的办法来代替原先的行动的办法、方案、方法、制度。所谓改良主义的办法,就是……活跃商业、小企业、资本主义,审慎地逐渐地掌握它们,或者说,做到有可能只在使它们活跃起来的范围内对它们实行国家调节。”材料中“改良主义的办法”实际上是

A.对战时共产主义政策的补充B.对旧的社会经济结构进行社会主义改造

C.强调多种所有制经济齐头并进D.合理利用市场和商品货币关系发展生产

列宁认为无产阶级应当有这样的胆识,“迫使共产主义的敌人来建设共产主义,用资本家捡来打我们的砖头建设共产主义!我们没有别的砖头,要迫使资产阶级专家在无产阶级的领导下来建设我们的大厦”。这一观点在苏联(俄)建设实践中表现为

A.实行余粮收集制B.征收粮食税

C.向资本家租让部分厂矿企业D.实现国家工业化

美国人哈默被称为“红色资本家”、他23岁时到苏俄访问,为俄国人购买了100万美元的小麦,列宁接见了他,并授予他在苏俄开采石棉的特许权。他81岁时乘坐自己的专机进入中国,他旗下的西方石油公司随后也成为首批进入中国的企业。以上活动发生的重要历史时期分别是

A.苏俄实行战时共产主义政策时期,新中国向社会主义过渡时期

B.苏俄实行新经济政策时期,中国处于改革开放新时期

C.苏联实施“一五”计划的时期,中国处于“大跃进”时期

D.苏联实行计划经济体制时期,中国处于“文革”时期

有人称苏俄新经济政策是“布尔什维克转向资本主义”,有人说罗斯福新政是“社会主义计划经济”,这两种看法的共同缺陷是①没有从政策实施的根本目的的角度看问题②没有看到政策调整并未涉及国家的根本政治制度③只看现象,不看本质④没有从发展的、辩证的角度看问题

A.①④B.①②③C.②③D.①②③④

工业化

1929~1931年间,美、德两国的工业生产额均跌落约三分之一。而苏联在1929年的总生产量占全球5%;1938年,总生产量占全球18%。苏联的表现不同于其它国家的主要原因是

A.列宁发动十月革命B.列宁实行新经济政策C.斯大林推行计划经济D.赫鲁晓夫改革

有人认为,苏联发明了“在落后的以农业为主的国家,靠人力劳动投资,迅速跨过工业化阶段的无情的国家公式”这一观点

A.充分肯定了农业集体化运动B.指出了新经济政策的积极作用

C.较客观地评价了斯大林模式D.分析了赫鲁晓夫改革的本质属性

下表是1913—1937年苏联工业总产值及重要工业产品在欧洲和世界所占地位。(1913年数字是按1939年9月17日以前的疆界计算的)对此表解读正确的有①计划经济取得伟大成就②斯大林模式具有优越性③重工业发展速度快④农轻重工业比例严重失调

A.①②③B.①②④C.①③④D.①②③④

美国学者在《俄罗斯史》中写道:“许多人认为,五年计划不过是斯大林的个人幻想,但在相对落后的国家要想实现工业化,五年计划或许并不是唯一的、也不是最好的办法,但它却是一条有效的捷径。”对这句话的正确理解是

A、计划经济体制的产生与斯大林没有任何直接关系

B、计划经挤的做法对于落后国家来说有一定的合理性

C、计划经济是所有落后国家实现工业化的最佳途径

D、计划经济的做法对苏联工业化没有发挥过积极作用

农业全盘集体化

1922年年底,列宁说:“我们在集体农场上做了很多愚蠢的事,集体农场不是今日之决策。”而后来斯大林却大张旗鼓开展农业集体化,建立集体农场。导致这种变化的主要原因是

A.新经济政策已完成它的历史使命B.苏联找到了向社会主义过渡的道路

C.斯大林修正了列宁不务实的政策D.苏联开展工业化建设迫切需要资金

集体农庄庄员伊万在河里捉到一条大鱼,高兴地回家和老婆说:“看,我们有炸鱼吃了!”“没有油啊。”“那就煮!”“没锅。”“烤鱼!”“没柴。”伊万气死了,走到河边把鱼扔了回去。那鱼在水里划了一个半圆,上身出水,举起右鳍激动地高呼:“斯大林万岁!”这个笑话主要反映了

A.斯大林模式下人民生活物资的匮乏B.伊万生活的窘迫

C.伊万老婆有强烈的保护野生动物的意识

D.余粮收集制严重地影响了百姓生活

据统计,在苏联农村中,从1929年7月到1930年7月,牛减少了22%,马减少了13%,猪减少了33%,羊减少了26%。这主要是因为农业集体化运动

A.压缩了农业生产的相关指标B.损害农民利益挫伤了农民积极性

C.其目的是为工业化提供资金D.确立了高度集中的计划经济体制

1938年,苏联农场要比美国农场多出50%的土地和10倍的人力,但其产量却仅相当于美国农场的3/4。造成这一悬殊差别的最主要原因是

A.自然条件恶劣B.农业科技落后C.经济体制束缚D.经营管理不善

20世纪50年代初,苏联开展了集体农庄合并运动,将25.4万个集体农庄合并为9.7万个。结果直到斯大林去世时,苏联农业总产量还未超过1913年的水平。材料说明的实质问题是

A.苏联内部出现资本主义倾向B.苏联农业集体化遭到挫折

C.苏联体制改革超越生产力实际水平D.苏 联经济尚未得到恢复

史学家认为,苏联一贯的致命错误之一,也是它垮台的关键原因之一,就是把农村看作社会主义工业化的“殖民地”。这种认识是出于苏联在农村实施了

A.余粮征集制B.固定粮食税C.农业集体化D.大规模垦荒

斯大林认为:“富农是吸血者、蜘蛛和恶魔,是最残忍、最粗暴、最野蛮的剥削者”,“是苏维埃的敌人”。为此,苏联开始

A.实现工业化B.完成农业全盘集体化C.消灭富农阶级D.确立斯大林模式

斯大林模式

苏联音乐家普罗科菲耶夫在论苏联的改革时指出“我们国家的经济结构相当沉重,机器制造业和国防综合体占整个生产规模的75%,而日用消费品占25%”。材料中描述的苏联经济发展的特点是

A.以工业化为主导B.优先发展重工业和国防工业

C.农业经济基础薄弱D.以牺牲环境为代价

一位俄罗斯人说:“我们不否认自己的生活比从前苦,但是国家并不比过去穷。我们现在并不是没有面包、鱼肉、牛油,而是将这许多食品运到外国去换工厂机件了。”这应该是在描述

A.19世纪60年代的农奴制改革B.20世纪20年代的新经济政策

C.20世纪30年代的斯大林模式D.20世纪60年代的赫鲁晓夫改革

在苏联,1928年1公担稞麦可分别交换35米印花布、75公斤砂糖,到1952年只能分别交换1.5米印花布、0.9公斤砂糖;1953年,谷物的义务交售价格仅为成本的10%,牛肉价格为成本的5%,猪肉价格为成本的6%。这段材料反映出这一时期的苏联

A.农副产品质量差、价格低B.农产品过剩造成价格下滑

C.市场经济体制尚不够完善D.工业化牺牲了农民的利益

在斯大林模式下,全国是一个统一的“大工厂”,而企业只是这座“大工厂”中的一个“生产车间”……甚至“每一双皮鞋或每一件内衣,都要由中央调配”。这表明斯大林模式

A.实行指导性的计划管理 B.完全排斥市场调节

C.优先发展重工业 D.导致生活物资短缺

“俄国革命经事实证明是自由资本主义的救世主:一方面使西方赢得了反希特勒德国的第二次世界大战的胜利,另一方面悖谬地通过苏联表面上对大萧条所具备的免疫力,促使人们放弃对自由市场正统观念的信念,为资本主义进行自我改革提供了驱动力。”苏联“对大萧条所具备的免疫力”主要得益于

A.战时共产主义政策B.新经济政策C.斯大林模式D.赫鲁晓夫改革

爱华网

爱华网