若把人生比作不能停下脚步的旅程,第一代的移民大约都有一些非常切身、实际而又特别的感受。多年以来,我在这方面的感受虽然支离破碎,却也生动鲜活。在这个移民国度里,每个外来者似乎都背负着一串只有自己才能完全读懂的历史,而每个人的历史相互挤压、堆积,又拼凑出了一个时代的风云变幻。我想,我是幸运的,恰好在人生的某些定点上,因着生命里无法预期的交错,我读到了大时代中一些意味深长的小片断。

说起移民,谁都无法否认,它是美国立国的基础,而由移民意识引申的所谓“美国精神”也是这个国家得以延续、发展的根本动力。富兰克林曾这样教导过当年的移民,“人们对陌生人不问他是干什么的,而是问他能干什么?如果他有任何有用的手艺,他受到欢迎;如果他运用手艺,而且表现出色,他会受到所有认识他的人尊敬。”这种承诺对一切来到此地寻找机会的人都是莫大的鼓励与盼望。即使当下的美国弊端重重,甚至是积重难返,“美国梦”依然是自由与平等的化身。

但是,既然身为移民,必定有一个与母体割裂的痛苦过程,所以,乡愁也就成了一切离乡背井者生命的永恒主题。基本而言,所有的新移民对属于自己族群的文化特质和历史风貌都会有一种强烈的认同感。作为思想意识和观念形态的总体表征,这些特质和风貌让人们在相隔千山万水的另一个国度里,依旧可以留存某些可被识别的生命特征。这些特征是一种符号标记,更是一份自我意识的归属。虽然多数的移民家庭在融入美国社会二、三代以后,原本浓厚的族群色彩几乎都会被削弱,但是美国人的自我形象却永远在多元和同化这两个概念之间拉扯着,这种拉扯使美国这个“民族大熔炉”避免了催生单一的主义或思想,而是在保持精神与理念高度一致的同时,也能够在形式与内容上兼容并蓄,广征博引,彼此接纳。

有一个例证可以直观地解释这种现象。位于全美各地的众多族裔,无论其移民规模大小,时间长短,资历深浅,都会在聚居处成立自己的宗教机构、俱乐部或类似的组织来凝聚人心。在每年的某个特定时间里,这些组织更会以丰富多彩的方式庆祝特别属于本族群的传统节日,借以提高、巩固自身在主流社会里的形象与地位。譬如,德国人在九月底会举行“啤酒节”,巴西人在每年的二、三月举行“嘉年华会”,波兰人则在五月举行“波尔卡节”,不一而足。在这些节日的庆祝活动中,主办的族群穿上自己的传统服饰,排列属于自己饮食文化的各色食品,园区里到处是充满民族特色的音乐和歌舞,笑闹声此起彼伏。当然,这些庆祝集会向所有人开放,任何有兴趣者都可 以花上不多的钱,买一张门票进入园区,了解、参与、感受其中难以言表的文化魅力。

在这个讲究个性的大环境中,所有的新移民其实都在有意无意间,成了本民族文化、传统的散播者。记得刚开始在美国工作时,我十分兴奋,不仅是因为就此要告别拮据、忙碌、紧张的学生生涯,还因为当时与我同期召进公司的一批新同事几乎都是刚出校门的外国留学生。我们那时都还年轻,几乎都还没有成家。我们曾一起聚餐过两回,大家都带上了最具自己国家特色的菜肴,琳琅满目,虽然不是每一道都那么可口,但总是令人感觉新奇。这群同事中有一个来自芬兰的小伙子,我从他那里了解到芬兰人对桑拿浴的无比热爱。他住的公寓陈设极其简单,但几件极具特色的装饰品还是给我留下深刻的印象。茶几上披挂着出产于赫尔辛基的马林柯风格织品,厨房里有一套伊塔拉款式的玻璃容器,墙壁上是气势恢宏的白桦林油画,尽具北欧风情。另一位从埃及来的同事,家里摆放了好几款不同的埃及水烟袋和黄铜盘,质地都相当考究。房间里四处弥漫着中东特有的香料气味,音响里则播放着阿拉伯风格的音乐。还有一位从尼日利亚来的黑人同事,因着我们对休斯敦火箭队当年的中锋,“非洲天王”奥拉朱旺的共同热爱,成为了朋友。他的住处仿佛是象牙制品的展览馆,这位同事也曾送给我两包从家乡带来的咖啡豆,因为当年未曾了解它的价值,我一直没有打开品尝,几年后再想起时,咖啡豆早已失了味,十分可惜。

遗憾的是,在我们相处了仅仅八九个月后,公司破产倒闭。一群人为了各自新的前程,立刻作鸟兽散,从此再无联络。但是,那段短暂的日子却让我在接触美国社会的初期,就体会了这个移民大国“国际化”的魅力。

这种种族之间的碰撞就是美国生活的一大特色。所以,除非完全圈囿在自己的群体之中,只要有心向主流社会,向不同族群跨出一步,每个人立刻就能感受到这种碰撞。诚实地说,这种碰撞有乐趣,也有痛楚,但却是一种生命演变的必然。我的同事凯莉的先生出生在加拿大魁北克的一个希腊人家庭,幼年时随父母移居美国,会说英语、法语、希腊语三种语言。他有一个非常典型的希腊人名字---兰布罗斯,行为、举止、个性甚至连口音都深受家庭里一贯秉承的希腊式作风的影响。“四大文明古国”之一的希腊是一个位于巴尔干半岛最南端的南欧国家,大男子主义传统的影响甚为深远,希腊人为人热情,但自我优越感也非常强烈。

凯莉与兰布罗斯自高中时代就开始约会,对彼此的了解不可谓不深刻、长久,但刚嫁入夫家时,不少特别属于传统希腊家庭的,从宗教信仰到待人接物的繁文缛节、条条框框,还是让凯莉头痛了好久。譬如,美国人待人接物一般都较为表面化,交谈间出于礼貌,常就对方的某件事情极尽赞美之词,心里却可能是另一种不同的想法,但是这一点在希腊人那里却行不通。

凯莉曾和我们聊过一事。结婚不久时,有一次她随兰布罗斯回夫家过圣诞节,出于客套,对一种夫家自己调制的希腊式白葡萄酒大力赞美了几句。公婆听后,立刻自酒窖里搬出了一大桶,执意要凯莉带回家。凯莉知道不收下,公婆会心生不悦。但收下后,麻烦却更多。每次公婆去她家造访,都会问起这桶酒,而且自此开始每隔一年半载,都会捎上一大桶给她。其实,凯莉并非好酒之人,公婆没完没了的热情让她好生尴尬。在家里的地下室存放了好几桶乏人问津的白葡萄酒之后,凯莉只好央求兰布罗斯出面转圜,向公婆告知她的真正想法,终于结束了这场拖了好久的闹剧。

凯莉还举过一个例子。传统的希腊人视头部与鼻孔为灵魂的“驻地”与“通道”,所以在清晨时打喷嚏是“灵魂出窍”的标志,非常遭希腊人忌讳。虽然凯莉的公婆在这一点上表现得还算开明,但偏偏凯莉是那种不打喷嚏则已,一打必定是一大串的人。凯莉说,每次与公婆相处,她必定要预备一条厚厚的毛巾,忍不住时就远远躲开,用厚毛巾捂紧自己的嘴,免得两位老人家听到了又要忙不迭地“嘘寒问暖”。

说到美国的各民族,不能不提到犹太人。因为在政治、经济、文化各领域中都占有相当重要的地位,全美国对犹太人的方方面面都给予十足的礼遇。犹太人与中国人有一些相似之处,历史悠久,文化遗产丰富,有勤劳致富的传统,也有精打细算的本能,对下一代的教育同样极其重视。而犹太人在历史上所受的种种磨难更孕育了他们强烈的民族自尊心,传统犹太教的独特熏陶也直接奠定了他们热爱思考,重视心灵的特质。

大多数犹太人在信仰上是十分虔敬的,对自己民族的传统、节日和条规都极尽恪守、信奉之道,这一点与真正意义上的回教徒十分相似。但两个民族之间因为历史问题始终水火难容,在这种强烈宗教意识的催化之下,一旦遇上喜好以“仲裁者”自居的美国向其中任何一方倾斜姿态之时,“九一一”似的悲剧难免就会发生。

但是,这种“虔敬”并不适用于所有在美的犹太人,就像任何一个民族中,都有对于自身传统的捍卫者、挑战者、甚至摧毁者一样,我们科里的两位犹太裔医生便是一个极好的佐证。这两位医生都毕业于美国的医学名校,自视甚高,年纪也相仿。其中一位的父母年轻时来自耶路撒冷,他年幼之时还曾随父母回到以色列生活过几年,按说,他应该受犹太传统的影响较深。但这位医生除了相貌之外,无论谈吐举止,还是思想观念,都跟传统的犹太人大相径庭。他的夫人是一位意大利裔的女士,全家大小生活习惯一派欧化。更有甚者,他对犹太民族的习俗嗤之以鼻,每年“逾越节”等重要犹太节日来临之时,他都会大放厥词,猛开自己民族和历史的玩笑。与普通的犹太人大不相同,他为人非常豪迈、慷慨,当然也不可避免地透着几分散漫之气。除了平日里偶尔宴请同事,每年圣诞节前,他还会向科里的几十位同事每人奉送一瓶上等的红酒,年年如此,从无例外。

另一位虽已是第三代的移民,却俨然承继了传统犹太教的影响。他娶犹太女子为妻,平日里恪守犹太人的习俗,逢犹太节日必请假在家里“闭关自修”。毕业于哈佛医学院的他作风严谨,思维缜密,一进科里便被重用,薪水想必也高得惊人,但同事们却从未自他那里得到过任何“好处”。他一心计划着成立自己的诊所,并且时时处处在精打细算地作着预备,大家都说,与他相处,总让别人感受到无形的压力。可是,无论这两位犹太裔医生的差别有多大,他们都被这个社会认同与接纳了,并且都在同一个领域里成为“成功人士”,美国社会的包容性由此可见一斑。

还有一个族群与中国人也有些类似之处,那就是印度。我出来读书时,印度与中国的国情相近,两国留学生的许多特点也非常类同。印度的学生一般都想在学成之后长期留在美国,等自己的经济状况稳定后,再设法把家里的亲人一个个接出来“过好日子”,所以他们对于找工作、转身份、申请绿卡、申请父母移民等等事宜都非常用心、在意,甚至可以为达到目的而不择手段。许多年前还没有流行博客时,我就注意到,印度的学生们非常喜欢在网络上创建简单的社交平台,就所有身关自己或家人长久居留美国的问题,互通有无,交换讯息。二十年前,印度人上大学的比例和中国较落后地区的本科升学率相近,所以,为了改变自身的命运,印度学生在学业上非常拼命,这一点也和当年的中国学子颇为相像。来自印度的研究生们尤其看重自己在印度所念的大学本科是否出自名校,有一所“新德里理工学院”常常挂在他们的嘴上,想必该校就好比是印度的北大、清华,出身于该校的学生自我优越感非常强烈。不同的是,印度曾是英国的殖民地,英语至今仍是其官方语言,虽然印度人所说的英语口齿含混,口音极重,但他们在语言上的这种优势毕竟令中国学生望尘莫及。当然,今天的中国起码在经济发展上,已经把印度人远远甩在了身后,但相应来说,今天留学美国的中国学子和印度学生相比,也因为有了家里的经济基础作为后盾,再无需为自己的学费、生计担忧,自然也就明显多了养尊处优、疏于上进的特点。

无论以何种手段达成目的,第一代的移民都有改变其自身命运的强烈愿望。但改变的背后,几乎每一个人都藏着难以启齿的无奈与辛酸。如果留心,我每天都可以听到与此相关的故事,而每一个故事也都可以被写成精彩的小说。我以前有个同事大卫,本身是纯正的盎格鲁-撒克逊人的后裔,自四代以前从英格兰移民美国后,世代落脚在中西部的乡间,以农耕为业。后来,大卫的父亲告别乡村,在邻州的某个大工业区找到工作,也间接地把一个新的世界展现在儿女们的面前。到了大卫这一辈,“纯正”的家族血统被打破了。因着姻亲关系,他的原生家庭俨然成了美国“民族熔炉”的缩影,四位兄长中,只有一人娶了基本上算是同民族的爱尔兰人后裔,其余则分别和第一代的菲律宾人、日本人与第二代的南非人结了婚。

大卫唯一表妹的婚姻更是有些令人咂舌,她嫁的居然是一个来自朝鲜的“官二代”。此“官二代”的父亲在任职朝鲜驻东德外交大使期间,恰逢“柏林墙”事件发生,事发当晚,早有“逃北”计划的外交官父亲领着一家大小越过禁锢的防线,逃入西德,一路险象环生。原本,他们只想经西德循外交途径以“避难者”身份再返回韩国,但权衡之后,终究因为害怕政治因素的无穷纠缠,选择辗转来到美利坚。我翻看过大卫表妹结婚典礼的照片,那位在出逃时只有十岁出头的新郎虽然已经成长得有如普通的美国亚裔青年般满脸阳光、身材伟岸,但他矮小精壮的父亲却不见一丝笑意挂在脸上。即使在儿子的大喜之日里,这位当年的朝鲜外交官仍然眉眼紧蹙,心事重重,浑身隐隐透着一股警戒与肃杀之气。

另一位更早之前结识的老同事弗兰克的故事听起来也是个传奇。一九六八年八月前苏联与华约国对捷克斯洛伐克发起突然袭击终结了“布拉格之春”时,他只有二十七岁,是个两岁孩子的父亲。因为是运动中的青年激进派代表,他料想到自己可能很快会被“秘密清算”。挣扎过后,他抛下了妻儿,和一群相同命运的人一起,挤在一辆“闷罐子”车中,冲过边界线,进入邻近的德国法兰克福。到了那里后,他靠着打零星短工度日,几近窘迫潦倒。就在走投无路之时,他结识了一个去当地旅行的美国姑娘,年轻的弗兰克以自己风趣幽默的谈吐与年轻俊朗的外表征服了这个姑娘的心。他跟着她来到了美国,人生自此有了新的转机。

我们一起工作时,弗兰克正值五十多岁的壮年,是个手艺相当不错的技工。他精力充沛,为人直爽热情,浑身散发着波西米亚民族的达观、乐天。他曾不止一次地操着浓重的东欧口音,和我聊起过自己那个古老的故国,聊到流经故乡布拉格的伏尔塔瓦河,聊到斯美塔那的音乐巨作《我的祖国》,也聊到弗兰兹•卡夫卡、米兰•昆德拉、卡雷尔•恰佩克等一代捷克文学的巨擎。我至今还记得他以捷克人的发音念“昆德拉”这个名字时的特殊腔调,“德”字的音被拖长、压扁,发成了第二声并介于“dai”与“dei”之间的某个音。聊起这些的时候,弗兰克的眼神里总流露着几分无法诉说的迷离、哀戚,没有一次是例外。捷克与美国的关系正常化后,他每年都会回捷克一次,尽可能在经济上资助前妻以补偿当年的“不告而别”。再婚后,弗兰克没有再生养孩子,他与前妻所生的唯一儿子早已成年并且成家,虽然弗兰克非常愿意帮助他申请移民美国,但儿子还是婉言谢绝并且不太愿意与父亲多见面。想是儿子童年时代的创伤与阴影早已让父子形同陌路,弗兰克每次对我聊起这些时,我的鼻腔里也会隐隐发酸。

回想十六年来在美的生活,让我始料不及的是,这些与“国际化”一次次的亲密接触反而取代了当年我竭力追求的学历、职业、收入、地位,成了我记忆里一道最亮丽的风景线、生命中一笔最宝贵的财富。出国前,我几乎从来没有见识过其他任何国家的风物与特产,但是在这个移民国度里,除了有机会品尝来自五大洲的不同口味,了解许多新奇有趣的国家和地域知识,我更大的收获是得以借此开阔了自己的眼界,了解了不同民族的特征,体察人与人之间命运的异同。它帮助我渐渐领会了“地球村”一词的深刻内涵,认识了时代与人类发展所不可逆转的趋势。生活给了我一个机会,将我身不由己地推向一个更宏观、更博大的注目点,在这个点上,我终于明白,只有看懂别人,才能更准确、更客观、更完整地看清自己,突破自己,提升自己。

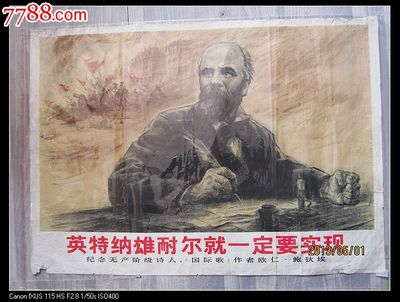

由个人推及国家,我也立刻想起,年少时对“乌托邦”的理想与憧憬让我至今熟记那首曾经唱响在世界许多角落的赞歌。曾几何时,当我们终于变得理性,变得冷静之后,那个叫做“international”的词汇,也终于能够被归还到它本身更纯粹、更准确的释义之中。其实,无论世界潮流如何奔涌,“英特纳雄耐尔”永远都是一个宏大、辽阔、动人的概念。如今已跻身世界经济强国之列的泱泱华夏,也应该永远保持着“英特纳雄耐尔”的胸襟、气度与视野,立足高处,放眼全球。

(今天是我大女儿的六周岁生日。虽然永远不期待她能读懂,我还是写下此文,作为一份礼物送给她。)

爱华网

爱华网