谨献给至今仍生活在阴影中的人们,愿他们早日得到解脱,和我们享受同样清新的空气,同样明媚的阳光。

形状狰狞的乌云挟着雷声翻过了山峦,白茫茫的雨幕消失了。小河很快涨满了浑浊的水。

在大陆上是难得遇见中秋节还下雷雨的。而这海南岛正逢雨季,它才不管中秋不中秋呢。正象热带的阳光,不管春夏秋冬都是那么酷热。

严凉,一个二十多岁的农场工人,等喧哗的小河静下去,就戴上旧草帽拿着挎包走出茅屋,沿着芒草丛生的羊肠小道向农场场部走去。

到场部一路上要趟过八次河。实际就是同一条河。它环着山势迂回曲折地流淌,叫人非得一次又一次地趟过它不可。谁也不晓得这条小河叫什么名字,正如五指山区数不清的大小山峰,世居这里的黎胞菌胞都没想起给它们起名宇。人们甚至不知道它从哪里流来,向哪儿流去。

严凉走到场部,把草帽拉得低低的,避免见到熟人。他走进窄小的农场商店。打倒“四人帮”快一年了,但这商店与农场一样,没有多大变化,到处张贴着过时的政治口号,书架摆满永远卖不出去的书,甚至还在出售那幅《月夜哨兵》,没有人知道它的作者是谁。真是桃花源中人不知有汉。严凉总算发现一样新到的商品——印着嫦娥奔月图案的信封。他于是买了一些罐头、香烟等日用品,见嫦娥奔月的信封印得漂亮,也买了两个就转身走了。

他又趟过八道河水,回到孤零零的茅屋,日头西落了。他掏出信封欣赏,不禁苦笑了一下。他在这世间孑然一身,没有亲人,也无朋友,似乎已被人遗忘了,又能写信给谁呢?

一、深山孤侣

幸福的家庭总是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。这是托尔斯泰的名言。

严凉出生在一个干部家庭,他那时的名字叫谷严严。爸爸原来是个随军南下的一般干部,妈妈则一直在甫方一个城市搞地下工作。到文化大革命开始时候,爸爸在军区某政治处当处长,妈妈在人民银行当副科长。他还有个姐姐叫谷岚岚。一家四口人。在外人看来,这是一个幸福的家庭,事实上却远非如此。

严严从懂事起就察觉爸爸与妈妈的感情并不好。严严是很受爸妈宠爱的,但他发觉爸爸一点也不喜欢姐姐。姐姐从小就寄养在郊区姨婆家里,爸爸根本不让她回来。有一回爸爸出差去了,严严正好放暑假,就偷着到姨婆家去看姐姐。小姐弟俩在草丛里捉蚱蜢,在河涌里捞蚬,扯着纸鹞线儿在田埂上奔跑,两颗快乐的心儿随着纸鹞飞上了蓝天……多么欢乐的日子啊。可惜太短了。爸爸一出差回来,就乘吉普车来把严严接走了。严严看见姐姐抹着眼泪跟着车子跑,他自己的泪珠儿也淌个不停。

就这样,严严跟姐姐一年难得见一两次面,还是妈妈悄悄从后门把姐姐带进来的。姐姐每次来,都给弟弟带了礼物,有时是一只小鸟,有时是一对蟋蟀。严严不明白,这么好的姐姐,爸爸为什么死不让她住在家里。

严严发现妈妈虽然在姐姐的事儿上委曲迁就爸爸,但在其他问题上却常跟爸爸争吵。那大都是严严不甚懂的“党性”、“政治品质”一类问题。

还没来得及让严严想个究竟,文化大革命爆发了。当时他在念初中一年级,姐姐在郊区也是念的初中一年级。幼稚的严严和红卫兵战友一道狂热地投身各种“革命行动”。抄了许多人的家,烧了成吨书籍字画,砸碎了百货公司的花露水、雪花膏橱窗。很快地,命运之神的双翼也给严严的家庭投下了阴影。妈妈被“造反兵团”查出是“假党员”,被投入“牛棚”,严严的爸爸在最短的时间内办好了离婚手续。严严跟着爸爸,姐姐当然是假党员的女儿。尽管这给严严以极大的震动,但他和思想正统激进的革命小将一样,接受了这个难以接受的事实。况且,不须他作出任何姿态,爸爸的离婚已经“划清界线”了。严严还是当他的“红五类”。当他和战友们残酷斗争那些“牛鬼蛇神”,总不免想起妈妈的遭遇;当他呵斥“黑七类”同学时,不免想到在另一间学校,姐姐也站在“狗崽子”中间。

严严心里埋下了一颗怀疑的种子。

爸爸很快通过组织压力娶来了一个年轻漂亮的女护士,时常对她夸耀自己和军区某首长的一个什么秘书是战友,很快就会升迁云云。这使严严常去想:爸爸和妈妈究竟谁更象真正的共产党员?

六八年秋,爸爸果然高升为市军管会的要人。严严却不顾爸爸的阻挠,自愿报名到海南岛上山下乡了。他对家庭已无什么留恋。临行前,到郊区姨婆家去了一趟。谁料事隔两年,屋在人亡,姨婆死了,姐姐也不知去向了。唉,姐姐呀姐姐,你在哪儿啊……

严严到了海南岛生产建设兵团,分配到五指山区,就写了一封信寄到姐姐的学校,但却杳无回音。姐弟关系从此断绝,严严的思念之情也逐渐淡薄,因为他和姐姐相处,时间实在太少了。严严曾写信给爸爸,但寥寥几行,没啥可说。他开始发现,在所有的亲人中,自己常想到的是妈妈,毕竟她给自己的爱最多。也许该给妈妈写封信?可是,谁知道她现在处境如何呢?

种种怀疑并没妨碍严严在伐木开荒之余熟读“老三篇”,学会几十支语录歌,虔诚地做早请示、晚汇报。还常常为欢呼没头没尾、意义可作多种解释的“最新指示”的发表而在山间小道举着火把游行。严严到海南半年就入了团,被指定为团支委(那时不用选举),并在兵团到处“讲用”。严严没想到自己生活道路上的一帆风顺是父亲带来的。那时,他爸爸的地位火箭式地上升,在省、市革委会里都踞重要席位。

当严严的入党志愿书刚通过表决,中国出现了巨大的事变。严严的命运随之发生了急剧的变化。那是在“九·一三”事件以后。党支部正式通知严严,他的入党志愿书被团党委否决了,以后不许再写信给父亲。因为他是林彪死党,为林家王朝另立伪中央扮演了可耻角色。

生活的险恶风涛把严严这只小船冲到了暗礁林立的险滩。他被划入“黑帮子女”的行列,终日受到各方面的冷遇,由于父亲的臭名昭著和自己的一度走红,他甚至不能见谅于同学们。十九岁的严严开始背上了沉重的黑锅,看不到有出头之日。

七三年春,严严终于请准了假,回家“探亲”。他首先和“爸爸”办了断绝父子关系的手续,然后到人民银行政工组询问妈妈的下落。答复却冰冷得使严严的心都紧缩了。

妈妈已经死了!说是“病死”的。她才四十多岁,从来没什么病。妈妈到底是怎么死的?

“林彪迫害了许多老干部。希望组织能复查一下我妈妈的问题。”严严说。

政工人员答复:“首先,你不是她的儿子。其次,她不仅是假党员,还是中统特务,证据确凿。她在念书时候受过报务班训练,那是特务组织。”

从什么时候起,白变成了黑,光荣变成了耻辱?严严曾听妈妈说过这段往事。那是在抗日战争时期地下党指示她利用学生的军训班去学习电台报务的。但是,已经尝到人生苦味的严严,明白要申辩也不会产生什么作用的。就这样,他默默地走了。从此在世上能称得上亲人的只剩下姐姐,而她在何方?严严已经不想也无法去找了。

严严登上轮船,呆滞的目光眺望着雾气迷蒙的南方大城。他明白,从此要和故乡永别了,这地方曾留下了他快乐的童年,但他今生今世再也不会回来了。

回到海南岛,他完全成了另一个人。笑容在他脸上消失了。他抽上了烟,指头灼得焦黄,还学着喝酒。二十一岁的青年变得暮气沉沉。他恨透了父亲,也恨不公平的命运。他唾弃了父亲的姓,改名严凉,取其人间冷暖,世态炎凉之意。

岁月缓缓流失,兵团的“革命化”是闻名的,生活极为枯躁单调,今天完全是昨天的重复。然而五指山再高也不是与世隔绝的。许多同学探亲回来,都谈到大陆上的动荡的政治局势。严凉听了,再联想到自己的身世浮沉,觉得自己是被欺骗、被玩弄了。当年他狂热拥护的血统论成了自己脖子上沉重的锁链。多么肮脏的政治,多么丑恶的现实!难道理想信仰只是一个梦?

严凉很愿意离开喧嚣的尘世。离连队三公里外有一块橡胶、台湾相思(移植作防风林)苗圃地,有必要派人去管理。于是,严凉就在离那条小河不远的地方搭起一间茅屋住下了。除了每月一、二次领工资、口粮和肥料、工具外,他与外部世界的联系只是一部半导体收音机。时光象小河的水一样流逝,收音机里传出时代纷乱的脚步声,却惊扰不了严凉心头的冷漠。

终于,电波传来“四人帮”覆灭的消息。严凉开始把这看成是习以为常的政治风云变幻,但收音机不断传出令人耳目一新的电讯。他总算相信祖国正在走向光明,几年来缠绕着他的恶梦慢慢消逝了。

兵团已经改建制为农场。他们的这个农场照例欢呼一阵又归于沉寂。严凉很快就认定,魔鬼的灰飞烟灭只对大多数人是福音。被玷污了的他将永远留在阴影之中。果然,农场里的知青都陆续招工回城,只留下孤零零的严凉。

严凉明白,他那漫长的余生将在这苗圃地旁渡过了。他的飘萍身世有如这无名的小河,它日夜水声淙淙,细语喃喃,却没有人听懂它在诉说什么衷曲;它九曲回肠,日夜奔波,却没有人知道它流向何方。

真的,小河,你流向何方?

二、小河那边

在农场这些年,严凉已忘了中秋月饼是什么滋味了。他开了个罐头,胡乱应付了一顿中秋晚餐,就吸着烟靠在床上,欣赏着收音机播送的熟悉而又陌生的广东音乐《彩云追月》、《月圆曲》,脑子飘浮在一片空虚之中。

最后一曲《良宵》播完,严凉想起该下河洗澡了。他脱剩一条裤衩,拿着毛巾走出茅屋,仰面赏月,月亮却躲在一片落云里。故乡的明月是多么明媚,中秋之夜是澄澈纤埃的。而在海南,再寥廓的秋天也有云朵。是因为热带树木葱茏还是海洋性气候?严凉忘了关于云的形成课本上是怎么说的了。他有许多事情都忘记了,有些事情想忘也忘不了。

严凉倚着槟榔树,固执地仰头等着。中秋圆月总算从云层里钻出来了,皎洁的银辉洒满连绵山峦,夜色象梦一般恬静。仿佛灵魂里有个恶魔似的,严凉忽然想到明月也有它永远黑暗的一面,就象最公正的社会里也有不公正的事一样。他的心情蓦然恶劣起来了。

这时,在一片虫鸣之中传来一缕若有若无的柔漫歌声。严凉回身进屋看看收音机已关,就责备自己想得太多,脑袋耳朵都有毛病了。他向河边走走,歌声却越来越清晰。严凉迟疑地止步细听,是悠扬悦耳的女声在唱一支他也曾会唱的歌——

“皎洁的月亮高挂在天上,

把大地照耀得明亮,

四周一片银光,使我怀念故乡。

……”

严凉放轻脚步走到很陡的河岸上。立即惊讶得呼吸都停止了。在小河那边,有个姑娘在银波粼粼的河里洗衣服。她是什么人?为什么跑到这荒僻的地方?

月光把严凉的身影投到河面上,那姑娘霍地直起身子,直视着对岸的严凉,月色下可以看见她一闪一闪的眸子,她的衣服随着河水漂走了。严凉想起自己赤身露体,急急抽身走了。很快听到小河哗啦哗啦的水响,准是吓呆了的姑娘没命地逃跑了。

可是,小河那边又响起姑娘的歌声,显然她刚才不过是去追那漂走了的衣服。倒是严凉惊魂未定。他知道小河那边再走十多分钟有一块别的农场的苗圃地,那儿也有间茅屋,没有固定管苗圃的人,来人从不在茅屋里睡,就是白天也不过一个月来几趟。寂寞的小河边只偶而有扛着火枪,牵着猎狗的黎胞经过。这姑娘是哪儿来的呢?

……中秋之夜,严凉在林涛虫鸣声中入睡了,耳里却回响着那温馨的歌声。

天色发蓝,当第一抹朝霞泛起,严凉就踏着晨露下河洗脸。歌声又飘荡起来了,这回唱的是《太阳出山》,随着欢快的歌声,野芭蕉丛中闪出了昨晚那姑娘的身影。她挥着一条毛巾,沿着被蕨类植物覆盖的小径走下河来。

姑娘一眼看见严凉,止住歌声,落落大方地打招呼:“你好”!

“……你好。”严凉迷惘地望着姑娘,吐出这生疏的、城市人才用的字眼。

姑娘很纤瘦,晒得黝黑,穿着打补丁的旧衣服,光着赤褐色的脚丫。她长得很平常。也许是严凉对姑娘们的长相不会鉴赏,任何人在他冷漠的眼里都是一样的。

姑娘爽快地笑道:“我们是邻居了,共饮一河水,嘻嘻,那茅屋就你一个人吗?你叫什么名字?在这儿多久了?”

“我叫严凉,一个人在这儿四年了。”严凉听出对方的口音,问,“你是海州人?”

“是呀,你怎么知道的?你是什么地方人?”

“也和你一样。”

“唷,你的普通话说得真好。你是什么学校的?哪一届?”

“我是……八一中学六八届的。”一阵屈辱感又咬噬着严凉的心。母校是间军干子弟学校。

姑娘打量着严凉,沉吟一阵才说:“高中吗?”

“初中。”

“唷,跟我一样!晦,真看不出来,我以为你有三十岁了。你干吗不理理发,刮刮胡子?你这模样,回家时亲爹也不敢认你了。”

严凉心头又一阵刺痛,要是把混蛋亲爹的名字说出来,这姑娘就会变脸了。

姑娘正撩着毛巾洗脸,忽然叫起来:“哎呀,你瞧,你快瞧!”顺着她的目光看去,有一群羽毛鲜红的小鸟啁啁地掠过展空,落在河边一棵花椒树上,枝头一下象开满了红花。这是一种奇异的热带鸟儿,黎胞奉为神鸟,从不捕捉。即使如此,这种鸟平常也不易看到。

“哟,真美极了!这地方真好。”

严凉这才想起姑娘说过的“邻居”一词。难道她住到小河那边的茅屋了吗?他很想问问,又忍住了。他洗过脸要走,姑娘又开腔了:“干吗急着走啊,严——你叫严什么来着?”

“严凉。”

“瞧你,还没问过我的名字呢。我叫穆兰,穆桂英的穆,花木兰的兰。咱们以后隔河相望了,嘻嘻……我还以为这方圆几里就我一个人呢,昨天我看到小河那边的槟榔树就放心了。”

那棵槟榔树是严凉到这里后栽的。槟榔树很怪,没人烟的地方长不活。在五指山区,看到槟榔树就知道有村寨了。

“你到这儿干什么?”严凉终于好奇地问。

“哈!咱们是同行,我们队那片苗圃快让茅草给封了,这活儿摊到我头上了。”

严凉实在不明白干嘛要派个姑娘来管苗圃,但又不便多问。这时天色已大亮,他觉得穆兰姑娘乌溜溜的眼睛在好奇地端详自己,心里有点不自在,就离开了河边。

从此,小河那边常飘过来穆兰的歌声。严凉在河边又碰到她几次。严凉每次说话都不多,穆兰却象只阳雀似的不停嘴。严凉从她口中知道对岸那个农场的城市来的知青也走得差不多了。她的队里只剩下她一个。

穆兰豪爽泼辣,说话常带小伙子才用的字眼。比如她说:“什么抓纲治场,扯蛋!我们场那个头儿,双突干部,小杂种!‘四人帮’那阵臭来劲,批‘四人帮’又喊得响。放他娘的狗屁!还是这王八坐庄,我们场都亏损光了,还提什么现代化!”严凉想说,他那个场情况也差不多,但没敢说出口。

国庆节前一天的黄昏,严凉在河边洗被单,穆兰又唱着歌来了。她看见河边有棵木瓜村结了几个黄澄澄的大木瓜,就赤着脚拨开叶芒锋利的芒草走过去摇落木瓜,顺手扔了两个过来。严凉只来得及接住一个,另一个半浮半沉地飘走了。穆兰笑得喘不上气来,严凉也不禁笑了。穆兰象发现什么似的叫道:“哎呀!你的脸整天象个苦瓜,我还以为你不会笑呢,嘻嘻……”

严凉又笑了笑,却已是苦笑了。他没答话。

穆兰又说:“严——凉,哎!你的名字真不顺口,不如叫阎罗呢,哈哈……你别生气,阎罗有什么不好?我还恨不得当上阎罗王呢!我要差牛头马面去催那些混帐王八蛋的命,让他们尝尝上刀山下油锅的滋味!唉,严凉,我刚才想问的是,你干吗调不回海州?”

严凉踌躇地含糊其词:“我在海州没亲人了。”

观察力敏锐的穆兰收敛了笑容,说:“怕是有别的原因吧?哎,这有什么呢,我也没亲人,妈妈给逼死了,还没平反,不过快了。我调不走就因为我是个现行反革命!”

“你?”严凉打了个哆嗦。

“是呀,前两三年有人写了一张讲民主法制的大字报,你听说过吧?我写了封信表示支持,就啪的一下定了我个现行反革命,绑着我到各个队游斗。那些畜生真他妈的狠毒,揍得我半个月直不起腰!哼,我怕这个就不姓穆!”

严凉震惊地盯着穆兰,实在想象不出她纤瘦的身子是怎样熬过那法西斯的拳脚。这样年轻的姑娘怎么成了反革命,这是一辈子的事情啊!沉默了好一会,严凉说道:“你的问题总会解决的。我跟你可不一样,父亲是个十恶不赦的林彪死党,累得我永无出头之日。”

穆兰同情地默视着严凉,停了一会才说:“我的帽子要摘也不容易,他们可以在几分钟内把人打成反革命,却不知要花多少年来证明打错了。再说我这个问题不是农场就能解决,还牵涉到某些大官。哼,天王老子我也不怕!”

稍停一会,穆兰又问:“你回队里过国庆吗?”

“不。”严凉不觉地反问:“你呢?”

“这还用问吗?晚上我到你那边拜访,欢迎吗?

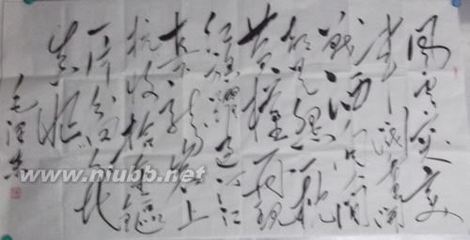

孔捷生作品《在小河那边》 在小河那边

更多阅读

转载 画家与模特儿范治斌作品《人体淡彩》 新浪博客转载的人体

原文地址:画家与模特儿范治斌作品《人体淡彩》作者:美体油画摄影范治斌具有扎实的人物画造型基本功和极好的笔墨写实能力,作品注重绘画的质感和情趣品味的追求。艺术直觉敏锐,处理手法细腻、丰富、多样。他从早期注重写实描绘形象转而

我看到了四季,不只是冬天——读刘亮程作品《寒风吹彻》有感 寒风吹彻读后感

我看到了四季,不只是冬天——读刘亮程作品《寒风吹彻》有感惠州一中高二(9)班 何曼菲生活在南方温婉的小城中,我还没有真正的看过雪,对寒冷,也只有模糊的文字上的印象。落

孔捷生易大旗 孔捷生为何去美国

孔捷生 著有短篇小说集《追求》,中短篇小说集《普通女工》,中篇小说集《大林莽》,中篇小说《南方的岸》,散文集《西窗客梦》等。短篇小说《姻缘》、《因为有了她》分获1978、1979年全国优秀短篇小说奖,中篇小说《普通女工》获1981—198

浅析易卜生的《玩偶之家》 玩偶之家在线阅读

浅析易卜生的《玩偶之家》——艺术魅力之我见陈晓雪前言:本篇论文的写作,是在指导老师,六安电大高红卫校长从文题到标题内容的多次面对指导下,进行了多次修改,最后定稿。在此,我向高校长致以深深的谢意!我要学习他的敬业精神,对学术的严谨

“中国梦韶山情”全国毛体书法名家作品展杜冲利作品《蒋桂战争》 电影韶山情

“中国梦韶山情”全国毛体书法名家作品展杜冲利作品《蒋桂战争》

爱华网

爱华网