一、拍摄《传枪记》,借调到河南,多爷小弟子,舞台显奇功

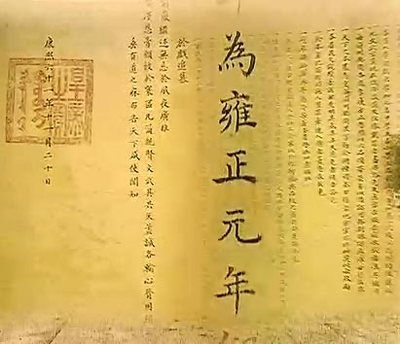

我的恩师吴晓琳是河南省京剧院退休的著名老旦演员,她出身梨园世家,她的曾祖父吴菱仙是梅派大师梅兰芳的老师;她的父亲吴世泉是李多奎先生的得意门生。吴老师是陕西省戏校的高材生,后经尚小云先生推荐又转到中国戏校,从中国戏校毕业。她是京剧老旦泰斗李多奎先生的关门弟子,也是他最小的一个弟子。1960年2月28日,经汪本贞老先生提议,由张君秋、王合义、周文贵、裘盛荣等7位名家到场,我们老师正式拜了李多奎先生为师,多爷还亲自为她取名叫吴晓琳。多爷特喜欢和偏爱她这个小不点,也将自己的艺术毫无保留的倾心教她,他常说“你是我的一面镜子,我教你什么样就是什么样”,有些新段子常常先教她学会唱,然后根据她的唱再仔细琢磨。多爷还对她说,不能总踏在一块板上,要往前走,要有自己的东西,“像我则死”。老师还曾给我们说过,李多奎先生在他的艺术生涯中,也在不断地改进、探索着,他演出后,很注重听取观众说些什么,好尝试着改进。她跟着李多奎先生不但学会了大路的一些剧目,也学会了他改进的一些剧目和唱段。有一段时间,多爷曾尝试着把每出戏的二黄三眼处理成不同的唱法,吴老师有幸把这些接纳了下来,可惜这些唱法大部分没能流传开来。现在听我们老师的《徐母骂曹》、《太君辞朝》、《行路训子》等剧目中的二黄三眼和其他板式,都有和现在流传的唱法有所不同的地方,但是我们感觉老师这样的唱法更能体现出各种人物、情境的不同之处,意境更加深远,表现更为合理。老师跟多爷学习的最后一场戏是《漂母饭信》,这出戏舞台上已经多年未见,在见吴老师之前,这出戏我们压根就没听说过。

1964年河南省京剧团拍摄中国第一部彩色戏曲艺术片京剧电影《传枪记》时,刚满18岁各方面条件又很优异的她被从北京京剧团借调到了河南省京剧团,在《传枪记》里出演英子妈。当时英子妈的唱腔和表演的设计全是她自己一手完成,你在网上看看京剧《传枪记》的电影就可以看到,虽说极度化妆也难以掩盖她的一脸稚气,那唱腔表演却非常的出彩和老道。1965年,省京剧团带着京剧《传枪记》到当时的中南局参加会演,在闭幕式上,陶铸同志表示特别欣赏她这个小老旦,说“中南局出了一个小老旦,她是我们中南局第一小老旦。”拍完电影紧接着开始文化大革命,我们老师被困在了河南,文革中因她的优秀技艺和特殊的家庭背景,也难逃厄运受过迫害,再后来在郑州结婚生子,因多种原因,老师再也没能回到北京,不然,北京的京剧老旦舞台,绝对少不了我们老师这么一位出色的老李派好老旦。

吴老师人虽然留在了河南,但是对京剧的执著和对自己继承的京剧老旦老李派的艺术,却没有一点放松和懈怠。文革结束恢复京剧传统戏以后,我们老师又焕发了青春,她倾自己全力排演了《》《》等几出戏,获得很多观众的好评。从她来到河南这几十年,在河南很多人都知道河南有一位著名的小老旦,很多老人非常喜欢她的唱腔,至今见到我们老师还叫她“小老旦,你什么时候再出山唱戏啊?”他们都说非常想听她唱,听她的唱腔是一种享受。当时地市京剧团体的老旦演员们,提起吴老师的大名都竖大拇指,非常羡慕,觉得她是她们难以攀登的一座高峰。团里很多人说她是铁嗓钢喉,也都知道她是出了名的好记性,像个电脑的脑子,她的脑子里装的戏和京剧知识说都说不完,在京剧方面请教她什么,似乎没有她不懂的。她曾经是河南省十几届的省劳模,一些省市领导来京剧团视察和指导工作,点着名要看她的老旦戏。

老师最近还想把目前舞台上已经很少见的《三进士》发掘出来教我们。60多岁的老人了,你很难想象出她对艺术精益求精依然执着到着迷的程度。她有时想一个戏,想的睡不着觉,边琢磨戏还在回忆陶醉着着多爷拉着胡琴教她的情景,半夜会不由自主的哼出声来,把老伴吓一跳,有时候想起点什么躺下了关着灯又坐起来,手还在比划着想起的动作。她在票房教戏时,有一次穿着练功服即兴给我们展示了一段《三进士》中的水袖,那感觉,特美!

吴老师在京剧老旦方面,有着很高深的艺术造诣。她的老旦唱腔和表演都深得多爷的真传,也有她自己的理解和发展,再加上她几十年的沧桑经历都充分融化在她的唱腔表演中。她的嗓音宽亮、韵味醇厚,在票房唱戏时我们能感受到那发震的感觉,那唱腔似乎透着多爷那特有的“蜂蜜滋味亮膛音”,一字一句都透着多爷那苍老、滋润独特的老旦韵味;她的表演精巧,细腻传情,看她近年在洛阳和郑州票友同台演出的《钓金龟》中哭灵的录像,中间伴奏中隐隐约约能听到下面压抑的哭声,看她的表演,每个音符、一字一句、一招一式、一个眼神都极为讲究,像“恨张宣”那句唱腔,我从她的眼神中,能读出的绝不仅仅是愤恨,还有母性本能的慈爱和对自己亲生儿子害死亲弟弟的无奈和无助,特别复杂的感情,被她细腻的表达了出来(这些都是跟她学戏后几个月后有了一点鉴赏能力时的体会),听我们一位琴师说,她不戴麦克风,台下好多观众被她唱得泪流满面,有的戏友下来和她说话时还泣不成声。老师就是这样,体现老年妇女形象的老旦苍音向来是许多老旦演员都难以攻破的难题,但她却把握的非常自如;在刻画人物方面更有她的独到之处,对每个人物她都会把她的深层次的内心世界充分发掘出来,让你感觉不到她是在演戏,特巧妙而没有一点雕琢的痕迹,像是身临其境,她演什么人物似乎自己就是什么人,那样的投入,那样的贴切,一切都是那样的自然天成。说一句冒昧的话,可能我有点孤陋寡闻,我还没有在当今京剧老旦的舞台上看到过老李派唱腔韵味这么醇厚,功夫这么全、这么精,刻画人物又这么到位,能这么吸引观众的老旦。

只可惜我们老师的腰在上世纪80年代末一次演出中摔坏了,腰椎间盘粉碎性骨折,瘫痪了将近一年,支撑腰部的椎间盘已经不起任何作用,大热天有时也得打着固定腰带撑着。从那以后至今,我们老师沉寂了多年,喜爱吴老师唱腔的老观众们,再也没能在舞台上看到我们老师的身影。

二、票友深挖掘,引得高才艺,文物齐兼备,教戏属一流

我们河南京剧票友届的戏友们,没有忘记这位曾经声震河南的著名京剧老旦老师。徐书鼎老先生是河南省第一代著名的票友和琴票,他在世时和吴老师是好朋友,曾有过多次合作。2006年,徐书鼎老先生的儿子,省文化宫京剧社会长徐湘东先生,请吴老师出山,来票房辅导我们戏友们排戏。爽快的吴老师马上应承下来,并且谢绝了徐老师说给一些费用的好意,分文不取,不计任何报酬的给我们说戏。几年下来,徐老师伴奏,吴老师发掘出了《金龟记》、《徐母骂曹》、《太君辞朝》《望儿楼》等的所有唱段和表演,近期还教我们在排练《钓金龟》的全场戏。

吴老师的演艺功底深厚,文武兼备,她所继承的老李派的特殊技艺,有些还是目前老旦行里所稀缺的。她不仅对京剧老旦艺术精雕细琢,对其他行当、流派也颇有研究。河南省各个市县的老旦戏友和其他行当的一些戏友,也都听说过吴老师的老旦戏唱得绝,掌握的技能全面。听说吴老师出山后,不断有人找来想跟吴老师学戏,在庆怡堂、在家里,经常还有其他行当、流派的戏迷找她请教,她都会尽自己所能毫无保留的给以指点。我们的师姐,一位学程派的票友,学戏非常刻苦,深得老师喜爱,经我们老师在炎热的夏季不顾酷热,连续几个月的精心指导,先拿了天津和平杯的十大名票,又拿了中央电视台戏迷票友大赛的金奖,现在还时常有别的省市的京剧票届邀请她去演出。她的唱腔尤其是身段表演,已经不像是业余票友,我们这位师姐已在两年前正式拜她为师。

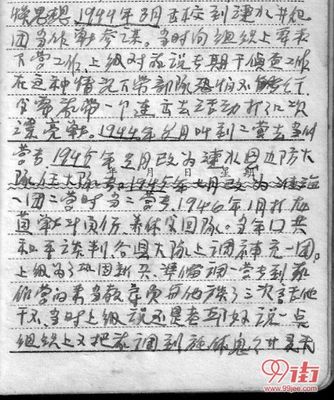

能找到吴老师并且在她的门下学戏,是我们莫大的幸运。退休后,从2004年起,从文革开始就痴迷上了京剧的我,加入了河南省老干部京剧协会。我们的琴师黄永正和鼓师李学坤两位老师,都是几十年的资深琴票和票友,他们对于我学京剧老旦给予了很大的帮助和指导,但是学到一定程度我们都觉得我很难再提高,我也一度很感困惑。两位老师不止一次说:“小宗啊,该给你找个老师了,河南省京剧院有个当家老旦吴晓琳老师,是李多奎先生的关门弟子,那老旦味唱得才真叫正,啥时候有机会能介绍你跟着吴老师学学”。在两位老师的指点和戏友的帮助下,在2007年的5月,我有幸找到了吴老师,并且她听我唱几句后,热情的表示愿意教我。从此,我踏上了能够跟专业老师学习京剧的快乐历程。我之所以说快乐,从我上传到博客上和老师的合影里面,你就可以看出,我们和老师的关系有多么和谐和快乐。

第一次听吴老师唱戏,是在我们河南省京剧联谊会会长徐湘东老师的家庭剧社里(现在已挂牌,名为庆怡堂),老师唱的也是《钓金龟》里哭灵的两段唱,我们在下面只听得两眼含泪,和她一起心痛难忍。我当时很震惊:虽然来之前也知道她的老旦唱得特别好,但现场那难以琢磨却特有韵味的唱腔和表演,还是把我给震住了;我既高兴又着迷:这么好的老师,只要愿意教我,我跟着她学定了!我特遗憾,自己已往六十岁上奔,年龄太大,又不是专业演员,基础太差,条件受限制,无法将老师的艺术造诣很好的完整的传承下来。

刚接触到老师后,我在省老协排练准备《红灯记》里痛说革命家史的演出,我和饰演铁梅的一位戏友到她家里请她指点,老师给我们示范时,她自己也是两眼噙泪,他老伴还主动配合扮李玉和给我们启发。经她半天的辅导,我再去省老协排练的时候,几位戏友都吃一惊,“你有高人指点了吧,咋看着这回突然眼里身上都有戏了?”。我暗自高兴,老师的辅导这么快就见成效了,真得好好跟老师多学学!我这次的演出也很成功,得到很多人好评,老师听说后,还主动给我发短信鼓励我。2008年开始跟老师学传统戏,几个月后,戏友们就说我大有长进。我的一位师妹,家在河南省驻马店,近几年开始迷上了京剧老旦,学戏非常执着,在网上每天学着唱,她学的很多也很杂,在新浪UC网上有一位天津的老师,还劝过她你别在网上唱了,根本不是那个味。来郑州在票房唱时,我看她嗓音条件特好,老师也特爱才,领她跟着吴老师学了几个月后,那位老师听后很吃惊,说她唱的老旦老李派,味也有了,各方面都有了很大进步,在票友中间已经是很不一般了。

近年在庆怡堂,也是庆怡堂堂主的徐湘东先生为我们亲自操琴,我们经常有三、四个姐妹跟着吴老师学戏。老师那醇厚的多派韵味和细腻传情的精辟表演,常常使我们着迷;吴老师待人实诚,豁达大度,人品、艺德特好,她那快乐风趣和接近男子汉的爽直性格,即使在教学中也常常把我们逗得捧腹大笑。跟着吴老师学戏,我们没有一点紧张拘束的感觉,她没有一点架子,把我们当好朋友处,我们也觉得她像一个知心的好大姐,学戏、偶尔的演出甚至包括家务事、平常待人接物,她都处处留心,时不时的给我们指导或提醒,预报有雨了,她赶紧发短信交代带伞,过节了,她的祝福短信有时比我们还早,我们有什么事都愿意跟她说。京剧院的同事们笑称她像抱窝的老母鸡,处处扎翅膀护着她的学生(原来在京剧院她就是这样)。我们偶尔有一次演出的机会,她比我们自己还着急,提前教我们化妆、包头,演出的细节一遍一遍的反复交代,演出前两天她晚上就睡不着觉了,唯恐我们有点什么差错或演不出老李派的味。我们姐妹中有人有机会去北京参加表演,她一遍一遍的发短信问情况,指点找哪位老师,交代哪些事该怎么处理……。

她常常忍着腰、腿痛不厌其烦的给我们这一点身段基础都没有,又都年过五十接近六十的我们一遍又一遍的示范动作,恨不得我们都能把她的东西很快掌握。天热,尽管开着空调,还是看她一遍一遍的抹着汗水,唱腔、身段、所有的表演却不打一点折扣。看她那灵巧的动作,当时不像是有腰病,也不像是60多岁的老人,但示范下来她常常得捂着腰发出“嘘”声。最近我们三个姐妹排练《钓金龟》,她一次一次的扮张义给我们从头到尾搭架子,有摔倒在地的动作,看我们实在不理解怎么往下摔,她还要亲自给我们示范,摔完起都起不来,我们心疼的赶紧扶她起来,她还要坚持着把动作做完。我们到她家里学戏,她的老伴儿卫新友老师,省京剧院原来的老生演员(马长礼先生的弟子),有时也帮她给我们示范身段表演。老师有高血压还有心脏病,今年6月底我们参加省文京剧社的演出,正遇大热天,有几天连续最高温度35—37℃,她一度头晕的难以支撑,大夫建议让她住院,她撑着不去,丢不下准备演出的我们,稍好一点就忍着病痛再给我们演出前的准备一遍遍的把关。演出时,她又不顾酷热坚持到现场给我们搭架子,让她的专业学生给我们化妆。我们这次分别彩唱演出了跟吴老师学习的《遇皇后》、《太君辞朝》《徐母骂曹》中的片段,演出时,她给我们三个姐妹依次搭架子,每次她搭架子的道白一出,下面就是一片热烈的掌声。有老师给我们撑着,不常上台的我们就像吃了定心丸,演出放松了很多,我们学到的戏更好地得到了发挥,几个戏友给吴老师说,您的这几个老旦学生,真有老李派的味,一个比一个棒!老师说,我就爱听这个,一说你们学得好,我心里像喝了蜜似的甜着呢。她常常令我们好感动,也好心疼,觉得不好好学实在真对不起老师。在老师的感染下,我们几个学老旦的师姐妹,处得像亲姐妹一样,互帮互谅,团结和睦,学戏认真执著,学的上瘾,我们常常互相打气:“能跟着这样好的老师学戏,是咱们的幸运,可得好好跟老师学啊!”。我们对老师的敬重、爱戴、感激之情更是真真切切的由心而生。

她对艺术精益求精、认真执著,一丝不苟。对我们戏迷票友,她当朋友相处,不愿收取任何费用,但是对我们学戏却是一点一滴的严格要求,没有半点的迁就和懈怠,每个字、每个音符的发音、唱法,她都不厌其烦的一遍一遍的死抠、一字一句的纠正。她常常给我们说,京剧中每个剧目的情节不同,刻画的人物身份、个性、心理变化和身处的情境都不同,好多唱腔旋律相同唱法却各有千秋,你们学戏和将来演出时,一定得把这些不同之处很好的体现出来,得把当时人物的情绪、情境细腻、准确的表达出来,不能一道汤。像《太君辞朝》,不仅得把佘太君的苍老表现出来,打完胜仗后的自豪之感,国家重臣、武将的威严和气度,作为妻子和母亲对杨家父老的慈爱痛惜之情,对朝廷对国家重臣战时急招,立功后冷落的抱怨愤懑情绪等等,都要在这几句唱腔中清楚完整的表达出来。像《遇后》中的李后,虽然见包拯前她身居破瓦寒窑,是一个乞丐,但她还是当今皇帝的母亲,当年的太后,她除了当时的贫困,骨子里 还应该有太后的不凡气质……,就这样,对每个人物,每段唱腔、表演的各个不同角度,她都像电影导演一样一遍遍的给我们分析、掰开了揉碎再琢磨,不愿有一丝含糊。

三、谁能识得金镶玉,传承奇艺不流失?

河南是一个豫剧大省,电视台、剧院、公园、街头、茶社到处可看见豫剧的热闹繁荣,而京剧在我们这里除了文革中普及京剧样板戏时红火过几年以外,大部分人对京剧尤其是传统京剧特别陌生,我们到电视台参加节目,像《李逵探母》这样在京剧圈里特熟的剧目,连一位电视台的导演评委都说这戏太生疏了,即使是年龄大一些的观众,顶多也就熟悉样板戏。省里唯一的京剧院,几次都差点被进入市场,自生自灭,他们下去演出,一些我们再熟悉不过的剧目,观众都听不进看不懂,演员们演戏受众少,收入又低,学戏的激情也不高。所幸我们去年新来的省委书记,对京剧这个国家的瑰宝比较重视,亲自关照,这才把京剧院保留了下来。在这样的氛围环境下,京剧在河南真可谓后继乏人,真可惜了我们老师对李多奎老先生的老旦艺术那精到的继承和发展。

写到这里,我们为老师感到心酸难过,退出舞台多年来,我们老师一直被埋没着,她在京剧老旦方面那高超和深层次的东西至今没有专业人士能很好的发掘出来得到继承和发展。老师在刚刚恢复发掘传统京剧的当口,在她应该是人生艺术顶峰的关键时期把腰摔坏了,这么多年她不能出来演戏,却从来没有放弃把自己学到的老李派,除了继承以外,再细细的钻研发展和传播。退休后,省京剧院她的一位老旦学生,每次演出前仍是让她去指导排戏,她都会义无反顾的倾囊传授。在河南豫剧界,她也有爱徒,有几位经她辅导的年轻演员,都在河南省得了金奖;南街村艺术学校的小演员,经过她的辅导,有12位小演员都拿上了小梅花奖。我们在河南戏曲网中点出郑州市豫剧团的王凤琴,她那出豫剧《钓金龟》中行路的妆扮、表演套路和心境表现,便完全是我们老师用心血教出来的,道白用的是京剧韵白,发声用的是京剧的方法,唱腔设计也有老师的指导。豫剧没有专门的老旦行当,经老师点拨后她立志要成为豫剧专攻老旦第一人。老师还辅导她排演了《红灯记》痛说家史一折,演出来和平常的豫剧相比也颇有别样的清新风格。这位学生从名不见经传,到经过老师教后《钓金龟》在全国大赛中六次获金奖,与我们老师的辛勤培育是分不开的。她在《钓金龟》中行路的表演一反豫剧老旦的常规表演套路,拿出了老师教给她的绝活:过伞的吊毛、抢背、跪搓、僵尸等,每个高难度动作一下来就博得一片掌声,特别让人眼前一亮。要知道这些高难度动作,目前在京剧老旦行当里也已经很少见。她的《钓金龟》也得到了海外华人的喜爱,已有六、七个国家的华人团体特别邀请她去演出这场戏。为防止走样,这段《钓金龟》中的行路,老师还专门申请了专利。平时我们并不喜欢看豫剧,但看王凤琴的演出,却觉得能令人击掌惊叹。我们想,这毕竟是豫剧,什么时候,京剧舞台上也能有这么一位年轻演员,把我们老师的老旦艺术能这么好的表现出来,拿上大奖,把老师的艺术成果传播出去啊。

京剧老李派著名老旦艺术家活跃在电视和舞台上似乎不乏其人,我们老师虽然已多年没在舞台上露过面,甚至很多人并不知道她正是李多奎先生的亲传弟子,但是对老李派,她有独到精辟的继承和发展,对老李派的独特魅力她能表现的淋漓尽致,在京剧老李派的继承人中,她绝对是难得的能独树一帜,令人拍案叫绝的。京剧老旦老李派能很好的传承下来的剧目和唱段本身就很少,而我们老师恰恰能比较全面的继承下来,她的艺术本应该能得到很好的继承和发展的,如果失传,我们认为,那将是京剧艺术宝库中老旦老李派的一大遗憾。吴老师因腰伤退出舞台过早,音像资料有限,唯一的一次专业录像是在她从北京参加完弟弟的婚礼,连夜赶回郑州录下的。当时火车票根本买不到,坐了一辆长途车还是个老爷车,走走停停,直走了24个小时,到凌晨两点才到郑州,这时的吴老师,已经吐得简直没了人形,下车就赶回剧团化妆准备。化妆时,她的眼睛都已经睁不开了,到凌晨四点录像的时候,她因极度疲惫嗓子也从此哑了,再没能恢复过来。她为人耿直善良,有两次晋级的机会,她都主动向领导要求让给经济条件困难的同事,她一向顾别人的多,从来不会为自己谋些什么。身为京剧老李派艺术的传人,传承老李派的艺术已经不是我们老师个人的私事,但老师年龄大了,也已退出舞台多年,凭借自己的力量向京剧界传播自己继承的老李派艺术已经是杯水车薪。虽然,河南喜欢京剧的戏迷票友也很多,并且在天津和平杯、中央台京剧票友大赛等赛事中都有拿大奖的。但我们终归是戏迷票友,振兴京剧和推动普及京剧的条件和力量实在有限,年纪大了接受能力也有限,作为她的戏迷票友学生,除了好好跟老师多学几出戏以外,我们多么想有权威机构能把老师的唱腔表演艺术保留下来,或者能为她找几个条件好,专业的年轻或小演员跟她学戏,让老师的老李派唱腔和表演能得到正式的传承和发展,为老李派的艺术宝库,再增添一抹亮色。

这篇文章初稿写成后,我的师妹靳春枝、王树彦、包慧萍,也很高兴我能把我们老师写出来,说出了她们的心里话,她们和我一起反复斟酌,并且提出了一些很好的意见和建议。我的一个师妹还准备专门买一台摄像机,更好的录下我们老师的宝贵资料,也能使我们更好更方便的跟老师学戏。她们正在尝试把我们平时录到的老师教戏时的录像,传到网上去。尽管场景和伴奏条件简陋,我们摄像技术也不怎样,着实有点委屈了我们老师的形象,但是,我们是那样的急于想让老师高超的技艺能传播给更多人,让更多的人知道,河南还有李多奎先生一个最小的徒弟,她的艺术绝对会对传承和发扬正宗的老李派艺术有很大的帮助!

我们和老师接触时间短,对老师了解的还不多,所写这些难免有遗漏,本人文化水平有限,粗浅的文笔也很难更深的表达出我们老师的精湛技艺和对她所继承的老李派难以很好继承发扬的遗憾,更难免有语法等方面的问题,但这一字一句都是我们师姐妹的心里话,为了深爱的京剧,我们会继续努力的!

爱华网

爱华网