《柳毅传书》故事原地浅探 陈湘源

摘要:唐人李朝威所作《柳毅传》,既具思想性,又具艺术性,故对后世影响极大。2004年,国家邮政局印发《柳毅传书》特种邮票时,曾引发了一场故事原地纷争。笔者从早期传奇创作的取材,故事主人公原籍,洞庭湖的传说产生的背景与遗迹,文献记载与文化积淀诸方面考察,认为《柳毅传》故事原地在洞庭湖。

关键词 《柳毅传》 故事原地 洞庭湖

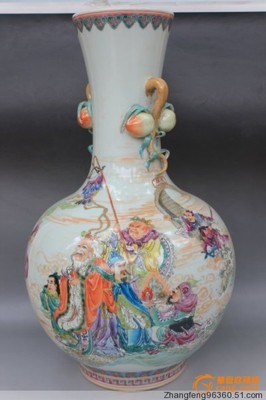

《柳毅传》是唐代李朝威创作的传奇小说,最早见载于唐人辑录的小说集《虞初志》中。李朝威生卒年代不详,据有关资料记载,只知道他是陇西(今甘肃)人,活动于唐代中期的唐肃宗乾元年间。《柳毅传》记叙了这样一个故事:唐代仪凤年间,书生柳毅长安赴考,落第南归,道从泾阳探访同乡,遇牧羊女自言乃洞庭龙女,受舅姑和丈夫泾河小龙虐待,托柳毅传书洞庭龙君。柳毅慨然允诺。柳毅仗义至君山,依龙女所言循桔井下湖传书。洞庭龙王有弟钱塘君,性刚暴,闻之遂杀泾河小龙,救龙女归,欲以许配柳毅。柳毅肃然陈词,婉言拒绝,始罢。后来柳毅迁居南京,娶范阳卢氏女,一年后,方知即洞庭龙女化身。后同归洞庭湖。

《柳毅传书》的巨大影响。因为《柳毅传》这个故事极具人民性,又具人情味,且故事曲折离奇,文笔优美生动,所以对后世的影响极大,特别是在戏剧曲艺中久唱不衰。宋杂剧就有《柳毅大圣乐》。金院本诸宫调有《柳毅传书》。元代尚仲贤有《洞庭湖柳毅传书》。明代,徐渭《南词叙录》辑录的南戏剧目有《柳毅洞庭龙女》戏文。黄说仲著有《龙箫记》。上述诸剧,其故事情节基本与《柳毅传》相似。此后,以其故事花样翻新者,还有明代许自昌所作传奇《桔浦记》。清代戏剧家李渔更将之并入元人李好古的《张生煮海》而折衷之为《蜃中楼》等。近现代,京剧有梅兰芳演出本《龙女牧羊》。越剧《柳毅传书》早在20世纪50年代就拍摄成电影,不仅国内长期播映,而且流布海外。此外,全国不少地方剧种都有演出脚本。至于洞庭湖区的情况,后面要详作介绍,这里就不赘述。

因为近千年的演唱,使这个故事几致家喻户晓,童叟皆知。所以,鲁迅先生《中国小说史略》在谈《崔鶯鶯传》对后世影响巨大时写道:“唐人传奇留遗不少,后来煊赫如是者,唯此篇及李朝威《柳毅传》而已。”又说这两部作品是唐人“有意识作小说”的开山作品之一。不少研究者将《柳毅传书》与《白蛇传》、《孟姜女》、《牛郎织女》、《梁山伯与祝英台》、《董永与七仙女》一起并称为我国“六大民间传说”。

由于这个故事思想性强,影响很大;而且既是与中华民族图腾“龙”有关的传说,又与邮传书信相关,故自1998年以来,国内外曾三次印刷成邮简、邮票。第一次是1998年11月12日,为了宣传1999年将首次在北京举办的“世界集邮展览”,国家邮政局发行了《中国1999年世界集邮展览》邮资邮简一套两枚,面值520分,为国际邮资邮简。邮简正面图案为“柳毅传书”,寓意中国古代民间通信状况。画面中一书生正接过身边有群白羊的牧羊女递交的书信。第二次是2000年,为纪念中国农历龙年,许多国家选用龙的各种故事、传说、民俗,发行龙年生肖邮票时,远在非洲的加纳共和国发行了一套12枚的《柳毅传书》纪念邮票。该邮票运用中国民间剪纸艺术的形式表现中国的民间传说,设计亦如同中国的连环画,特色独具。第三次是2004年,国家邮政局在《许仙与白娘子》、《梁山伯与祝英台》、《董永与七仙女》之后,发行了第四套民间爱情故事特种邮票《柳毅传书》。《柳毅传书》邮票共4枚,一.龙女托书;二.传书洞庭;三.骨肉团聚;四.义重情侵。

邮票首发引发原地纷争。就在《柳毅传书》邮票确定首发式地点之时,便引发出了一场激烈的故事原地之争。归纳起来有宁夏固原说、陕西泾阳说、甘肃泾川说、江苏苏州说、江苏吴县说和湖南岳阳说六种,可谓烽烟四起。前述六说中,前面二说是争受书原地,皆是根据李朝威《柳毅传》描述的内容出发,没有涉及整个故事的原发地,故本文不作深入探讨。后四说则是争投书地和故事原发地。其所述理由,甘肃泾川说认为李朝威是陇西人,其地又处泾河之侧,故《柳毅传》应是依据当地传说进行创作的。

江苏苏州说和江苏吴县说,是因为《柳毅传》中有“闻君将还吴”和柳毅后来经商南京娶卢氏女即龙女的描述。明清时代,在吴县东山镇的东北翁巷村亦有一口柳毅井,附近有龙女庙和白马土地庙,相传《柳毅传书》曾系白马于此。苏州太湖也有一口柳毅井,附近有一石壁,传为柳毅传书问讯之处,井边有明正德五年(1510)大学士王鏊题刻的石碑,井圈苔痕斑剥,陈迹古雅,泉水香甜津芳,是苏州名泉之一。

以上三说,看来似乎有凭有据,但稍加推敲,便觉很难立论。一则,所存遗迹皆源自《柳毅传》。二则,没有原始的、且富于地方特点的民间传说作为依据。三则,是对《柳毅传》所述之“吴”与“洞庭”的误解。《传》中所述之“吴”,并非指江苏,而是指岳阳。这个问题,下文将深入探讨,此处从略。至于“洞庭”,《传》中所述皆是指湖,并非指山。太湖不叫洞庭湖,自然没有洞庭龙王了。因此,只有湖南岳阳说证据最充分。

《柳毅传书》故事原地在洞庭湖湘。下面我们从五个方面来进行探讨。

首先,我们对“传奇”的由来与“传奇”早期取材稍作考察。“传奇”之名始于唐代中晚期之间的作家裴铏,他创作了小说六卷,取名《传奇》。后来,人们便将自唐初以来,从民间故事到文字记载历经取舍而流传下来的“传写奇事”的小说体作品,约定俗成的泛称为“传奇”了。唐代传奇经历了漫长的演变过程。唐以前的各种故事以“志怪”为主。鲁迅先生《中国小说史略》说:“六朝时之志怪与志人的文章,都简很短,而且当作记事实;及至唐时,则为有意识的作小说,这在小说史上可算一大进步。”虽说唐人已是“有意识的作小说”,然而仍多未脱离“记事实”的巢臼,离不开真人逸事的影子。如写奇人逸事的有隋唐间的《王度》,唐初的《欧阳纥》;写婚姻生活的《崔鶯鶯》、《任氏传》;结合历史事件的有《长恨歌传》、《东城父老传》等等。都是史有其人的遗闻逸事,然后见诸传奇。鲁迅先生又说,此时“尚不离于搜奇记逸”。只是“叙述宛转,文词华艳,与六朝之粗陈梗概者较,演进之迹甚明。”

即使到了近现代,大量的小说创作也仍然离不开生活的影子。尽管鲁迅先生在《谈创作》中说:小说“所写的事迹,大抵有一点儿见过或听到过的缘由,但决不全用这事实,只是采取一端,加以改造,生发开去,到足以几乎完全发表我的意见为止。”但也强调了“大抵有一点儿见过或听到过的缘由”,他笔下的闰土、孔乙己,等等,不都是如此吗。推而广之,林道静、江雪琴、杨子荣……都有其生活中的原形。生活是创作的源泉。

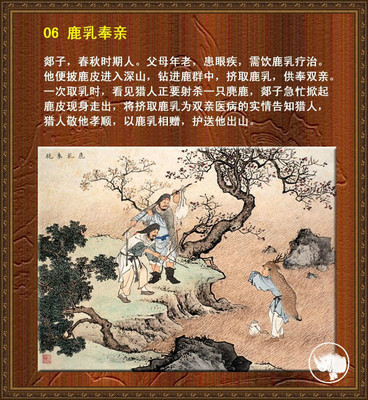

其次,《柳毅传》故事的原形应该是来自《洞庭湖的传说》。《洞庭湖的传说》讲述了这样一个故事:相传很久以前,东海龙王带爱女三公主同赴王母娘娘的瑶池宴会。三公主不小心打破了王母的宝瓶,王母震怒,定要将三公主贬到凡间受苦。龙王爱女,便派龟相往人间,欲寻觅一殷实富裕的人家下嫁。谁知龟相仓促之间,误选了洞庭之野拥有八百里庄园的清(一作金、卿)百万之子为婿。三公主来到清家,岂料清公子竟是个瘫子,而婆婆和小姑又十分刁钻狠毒,对龙女备加欺凌折磨,使龙女受尽苦楚。一日,三公主在荒野牧羊,巧遇春游的书生柳明英。柳见其面容憔悴,问清情由,即劝其修书并主动为之传书。柳按龙女指点的方法,循君山桔井下海,将书呈与东海龙王。龙四太子得知姐姐的苦难后,立即飞往洞庭救回三公主,并将为富不仁,作恶多端的清家八百里庄园沉降为洞庭湖。岳阳与这个故事主要情节相似的还有《柳明英修书下海》、《丘山府己陵县》、《塌西湖的传说》、《柳明英与三公主》等,故事的重点都落在洞庭湖是怎么形成的这点上。

这个故事的形成可能在汉、晋之际,是古代湖湘人民对地堑性湖盆洞庭湖的形成,无法作出科学解释的产物。清代《巴陵县志》载:“山无变迁而水有变迁,西乡尤甚,旧志所载(地名)而无可考查者,特附录之以备览焉。”失考的地名竟有27处。近年文物考古调查,仅在君山区钱粮湖农场就发现距今2500年至8000年的古遗址27处。这些遗址在钱粮湖农场未围垸时,只要春夏水涨,就都浸泡在湖水之中。上述内容,从文献、考古学证实了洞庭湖的变迁。1990年代,以中国地质学院张人权教授为首的课题组,对国家重点科研项目《洞庭湖区构造沉降--淤积系统分析》进行攻关。他们运用多学科、多技术对洞庭湖区进行考察,终于揭开了洞庭湖形成的千古之谜。原来洞庭湖构造沉降从第四纪开始,总体上以加速度的形式急剧增大:200万年前年下沉率为0.001毫米;1万年前加速到1.2毫米。1950年至1990年,年沉降率高达10毫米,年下沉扩大的容积量为1.88亿立方米。而泥沙淤积,以1998年特大洪水为例,也只有1.61亿立方米,每年至少要多出两千七百万立方米。这是地质学家的考察。随着洞庭湖的变迁,文人的描述也在不断的变化。战国时期,庄子《天运篇》称之为“洞庭之野”,是河网切割的沼泽地。屈原作品描述为“洞庭波兮木叶下”,尚属微波小水。北魏郦道元《水经注》始有“湖水广圆五百余里”的记载。至隋唐时代,才出现“广圆八、九百里”;“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”;“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”;“叠浪浮元气,中流没太阳”……浩淼无垠的洞庭湖。

洞庭湖是因山得名。洞庭水系原称为九江,后来为云梦泽的一部分。东周时期始出现“洞庭”这个词组,是因为在九江这片沼泽地上有座洞穴较多的山,故名之“洞庭山”,山的周遭沉降为湖后,湖山共名。战国晚期,洞庭山易名湘山,汉代又名君山,此时才湖山分称,“洞庭”成为湖的专用名称。学术界皆持“湖因山名”之说。

第三,《柳毅传》故事中的主人公柳毅、三公主等原籍都在湖湘。这一点,读者只要细读原著,便可一目了然。如开篇便云:柳毅“应举下第,欲还湘滨”,即回湘江之滨。又:“毅乃大王之乡人也”,柳毅是洞庭龙王的同乡;柳毅“到乡还家,乃访于洞庭”,柳毅就住在洞庭湖附近了。《传》中仅一处写到“还吴”,这里的“吴”所指的不是江苏,而是岳阳。何哉?因为岳阳东汉末年和三国时期属吴。《三国志》载,东汉建安十九年,鲁肃赴关羽之单刀会于益阳,议定孙、刘以湘江为界,江东属吴,江西离蜀。因此,岳阳成了东吴的前沿阵地,于是镇守巴丘的鲁肃便于此修筑城池,建阅军楼(岳阳楼的前身),训练水军与蜀抗衡,直至三国归晋,岳阳有70余年归入东吴版图。所以唐代以来不少文人在岳阳楼、洞庭湖的诗中称岳阳为吴地。如孟浩然诗“莫辩荆吴地,唯余水共天”。杜甫诗:“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”。刘禹锡诗“水乡吴蜀限,地势东南庳”。李群玉诗“目穷衡巫表,兴尽荆吴秋”。宋陈与义诗“来登吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时”。元杨维桢诗“陈殿出空明,吴城连苍莽”。明杨翔凤诗“浩气平吞楚,江声半入吴”,等等,举不胜举。岳阳古城内一直有祭祀孙权的吴王庙,清《巴陵县志》载:“吴王庙在城内县治东北。祀吴主孙权。”此亦岳阳称吴一证也。至于洞庭龙女三公主、洞庭龙王,他们的祖籍在那里就无需多说了吧。太湖古名震泽、具区、笠泽,是长江和钱塘江下游泥沙堰塞古海湾而成,从未称过洞庭湖,只是湖中有座山名“洞庭山”而已。

第四,史志记载和丰富的文化积淀。北宋范致明《岳阳风土记》载:君山“有井曰柳毅井”。又曰:“洞庭,洞府之庭,上有洞庭真君庙堂”。此后历代府县志书皆有柳毅井和柳毅传书故事的记载。清代《巴陵县志》时柳毅井的记叙较为详细:“柳毅井,一名桔井,井边有刺桔大可数围,空灵古拙。井出口丈许,有片石作底,凿数孔以通泉,石下深不可测。”常德市洪沾洲也有柳毅井。与柳毅的民间传说相关的还有塌西湖、落嫂墩、咬梳坡等地名。落嫂墩地名由来:三公主在金家时,就嫂子对她最好。当龙四太子将金家八百里庄园沉降为洞庭湖之前,三公主便对嫂子说:“等下这儿会被洪水淹没,到时你拉住我的手帕,闭上眼睛,跟我一起逃走。千万不要睁开眼睛,否则就会出事。”洪水突然袭来,嫂子急忙抓住三公主的手帕,忽然觉得身子轻飘飘的,她好奇地睁开眼睛,结果便从空中掉下来了。

明初,柳毅井边就建有传书亭。明隆庆《岳州府志》就载有明代初期,吴廷举的《传书亭》诗:“牧羊毛坡上遇青娥,为托传书意若何?颙望直穷寻桔树,莫道遥隔洞庭歧。龙宫子弟减方启,尘世郎君福以多。留得旧时仙迹在,井泉香冽出山阿。”清代泮湖文派领袖吴敏树《传书亭》诗:“忆昔传书柳秀才,龙宫叩桔即时开。为何落第长安客,夺得泾阳好妇来。”君山柳毅井泉水清冽甜润,历来乃烹茶上品。明代谭元春《汲栁毅井水试茶于岳阳楼》:“临湖不饮湖,爱汲柳家井。茶照楼上人,君山破湖影。”

宋代以来,柳毅便被洞庭湖湘人民奉为洞庭湖神。清道光五年出版的《洞庭湖志》:洞庭君相传为柳毅。其神像赤面、獠牙、朱发,狞如夜叉,以一手遮额,覆手而视,一手指湖旁。从神亦然。舟往来者,必致祭。”《柳毅为何成了黑脸大王》的民间故事予以了阐释:柳毅当上洞庭龙王后,他勤于政务,常手托定湖珠日以继夜地巡视湖上,保护船只安全渡湖。有天,由于他辛劳过度,以致和衣而卧。这面具乃是一件神物,落在鸡鸣之前还不取下,就会贴脸生根。柳毅太累了,等到面具长志脸上感到一阵钻心奇痒,将他撩醒时,他才用力去抓,但已无法摘下来了。因此,柳毅由一个白面书生变成了青面獠牙的黑脸大王。原来洞庭庙的柳毅神像的下腭边,还留有抓摘面具的几道指痕,形象地表现了这个故事。

《柳毅传书》的人文精神,在楹联创作上反映尤为突出。清代左宗棠曾于君山洞庭庙撰有一副立志励志联:“迢遥旅路三千,我原过客;管领重湖八百,君亦书生。”他经努力奋斗实现人生价值后,晚年,以军机大臣兼通商事务大臣再游君山时,志得意满地又在传书亭写下一联:“海国旧传书,是英雄自怜儿女;湖山今入画,有忠信可涉风波。”陈逢元的两副也写得十分精彩:“世间错过姻缘,泾上乘龙千古恨;座边追谈往事,衡阳归雁一封也。”“由士子封王,为天下读书人激扬也志气;檄湘灵听命,语后来张楚者勿起风波。”文杏一联今亦悬于洞庭庙中:“落第寄书邮,事缘羊牧阿姣,云外神仙当尚主;中流凭砥柱,嫁得乘龙快婿,世间才子几封王。”近现代的诗联佳作这里也试举几首。高海波:“兴废总关情,禋祀而今还义士;正邪终可鉴,精诚长此照君山。”王自成:“神仙有难凡人救,淑女多情士子求。”陈菊堂:“传书洞庭,柳生拒娶红颜女;相会龙符,弱女愿嫁绿衣郎。”游利发:“柳毅传书,立井立亭,尤立大庙,胜地招来中外客;洞庭佳话,为文为戏,更为邮花,真情感动古今人。”胡伏秋:“大义高扬,万里传书怀古井;真情长在,一枚邮票记仙缘。”诗如方笑石:“柳生助弱赴龙宫,牧女安危一念浓。路见不平伸正义,今人再鉴古人雄。”方授楚:“因怜牧女为传书,敢入龙宫帝子居。百尺寒泉桔井水,情深能似柳生无?”王自成:“龙女罹难唤奈何,相逢萍水救娇娥。神仙犹赖凡人力,毕竟凡人道义多。”陈凤梧:“物换星移老时枯,高风侠义至今留。临泉一照清癯影,状我雄心胜万夫。”郭锡三:“巧遇河滩女牧人,柳生恻隐已通神。多情更念三公主,犹自知恩结爱亲。”

在岳阳私洞庭湖湘,《柳毅传书》的戏曲演出,更是久传不衰,花样翻新。巴陵戏有《z女牧羊》。岳阳花鼓戏有《柳明英修书下海》。长沙花鼓与汨罗花鼓各有戏路不同的《八百里洞庭》;《长沙戏剧新作》还刊载了杨源明、屈日中新编的《八百里洞庭》。歌剧有陈北方的《龙女的传说》。这些剧目大多根据本土传说改编,故事结尾都落在洞庭湖是如何形成的这一关键点上。

综上所述,岳阳不仅史料丰富,记叙年代较早,而且历史遗迹甚多,文化积淀深厚。更重要的是《柳毅传》中的主要人物多是湖湘人,故事发生的中心地点也在洞庭湖;而且岳阳有特点独具的民间传说,并有产生这个故事的历史地理依据。因此,我们似可肯定,《柳毅传书》的故事原地是在洞庭湖区。

参考书目:

洞庭湖志 陶澍主纂 清道光五年版

岳州府志 明隆庆版 天一阁藏本

巴陵县志 清光绪版

君山纪胜 何林福 李翠娥著 文津出版社 2002年9月北京版

中国小说史略 鲁迅著 人民文学出版社1973年版

话本与古剧 谭正璧 古典文学出版社1956年版

岳阳说古 陈湘源著岳麓书社1998年版

原载《岳阳职业技术学院学报》2008年5月3日于岳阳金桥花园

爱华网

爱华网