追踪十二金人落脚咸阳印记

王学理

《史记·秦始皇本纪》载:二十六年“收天下兵,聚之咸阳,销以为锺鐻、金人十二,重各千石,置廷宫中”。

这是关于“金人”最早的记载,两千年来从没有人对它的真实性产生过怀疑。而对“金人”本身及其命运,研究者对司马迁笔下的记述却有多种多样的理解。认识不同、说法各别,本属问题研讨中的正常现象,如果对文献缺乏历史的、考古的解读,仅凭一己的想象驰骋发挥,其所谓的“学术见解”就只能徒增混乱,也就不值得赞赏了。

对《史记》原文断句有误,当然会导致对“锺鐻金人”理解的歧异,我在1986年写过《十二万斤重的铜人——销锋铸鐻》一文[1];后又从艺术欣赏的角度,发表了一篇《十二个大铜人——巨型的铜铸圆雕艺术品》[2]。但这只是在承认历史事实的前提下,作了些许阐释,远远没有解答秦金人的基本问题。鉴于后来学者对此问题的研究与网络上的飞短流长,今对自己的观点稍作展开,以便从深层探讨秦文化的有关问题。

一、“金人”原料来自铜兵,而天下铁兵又何去

销毁兵器作成钟鐻金人的行为,被概括为“销兵铸鐻”四个字。其所销之“兵”,当然指的是兵器。而此兵器又是当时流行的实战型的、并非过时的武器[3]。这应是我们的基本看法,舍此就将南辕北辙。

战国后期,即是秦始皇统一战争的时候,兵器的材质不外乎青铜与铁质两种。当青铜兵器从商周以来长期在战场上占据统治地位的当下,钢铁兵器便悄然登上了战争的舞台,崭露头角的表现在生死搏击中也显现出无比的优越性。于是,各诸侯国竞相发展钢铁兵器,并以之武装自己的军队。

在我国古代的华北、华中、华南一带,早已是以产铁丰富而闻名遐迩。据统计,《山海经》中有明确地点的产铁之山就有34处(其中西山8、北山6、中山20)之多,大约分布在今陕西、山西、河南、湖北和湖南五省。其中又以三晋、楚等诸侯国的最为集中,有明确地点的显然也多于他处。魏在今山西一带冶铁,一直延续到汉代,故汉在安邑(今山西夏邑西北)、皮氏(今河津县西)、绛(今曲沃县)等处均有铁官之设。赵之邯郸、楚之宛(今河南南阳)早以冶炼而著称。特别是韩之冶铸地点就更多,光生产剑戟的就有8个地方。河南省西平县的酒店、新郑县“郑韩故城”的内仓城、登封县告城镇(韩国古阳城)均发现战国时期的铸铁遗址[4]。在燕、齐等国故都也都有生产铁器遗址的发现。齐国临淄有10万平方米的冶铁遗址,出土有“齐铁官丞”之印,当是齐国已有冶铁之官。鲁国的曲阜故城,也发现有冶铁遗址。相比之下,秦国的铁兵器生产却大大地落后,不但铜、锡要取自江南,而且到秦始皇时代也仍然还要佩带楚地所产的“太阿之剑”[5]。正因为秦国铁兵之缺乏,秦昭王临朝才有“吾闻楚之铁剑利而倡优拙。铁剑利则土勇;倡优拙则远虑。以远虑御勇士,恐楚之图秦也”的感叹[6]。

诸侯国的铁兵器相当锋利,成为士兵作战的利器。楚有“宛之钜铁,施钻如蜂虿,轻利剽遫,卒如熛风”[7],在长沙、衡阳、彬州、淅川等地多有钢铁剑的出土,有的铁剑竟长到1.4米,比当时最长的青铜剑还要长出一倍!实际上,楚国在春秋时期已能制造出经过反复锻打、含碳量只有0.59%左右的钢剑来[8]。韩国有“天下宝剑韩为众”、“天下之强弩皆从韩出”的赞语,其冥山(今信阳东南)、棠溪(河南西平县西)、邓师(河南孟县东南)、宛冯(河南荥阳)等地生产的钢铁剑戟,可以“陆断牛马,水截鹄雁,当敌即斩,坚甲铁幕(铁制甲胄),革抉坺(土改口)芮,无不具备”[9]。燕下都第44号墓出土包括剑、矛、戟、刀、匕等及兜鍪在内的铁兵器62件,其中完整的铁剑8件,多数长及104厘米[10]。经金相鉴定的三柄燕剑中有两件即属钢质,而且刃部是经过淬火处理的高碳钢。铁戟也是块炼铁固体渗炭后又经淬火的钢质,其韧性和强度都大大地超过了青铜戟[11]。魏国的“武卒”全副武装,“衣三属之甲,操十二石之弩,负矢五十,置戈其上,冠胄带剑”[12]。当时,即如中山国这样的小国,也能“衣铁甲操铁杖”抵抗赵国[13]。

尽管各诸侯国已用钢铁兵器装备自己的军队,但并没排挤掉青铜兵器的战斗作用。只能说铜铁并用,而往往还是以铜兵为主。秦国特殊之处还在于:根本没有用铁兵器。这是由于它铁资源匮乏,便把有限的铁用在了制作农具上,在沿用青铜兵器过程中从实战出发,把铜兵的研制推向顶峰。固然在凤翔县高庄秦墓中曾出土铁剑5把,有长达105厘米的,但这是“秦统一前后的遗物”。作为孤证,这很难说明它即是秦物。因为在发掘朝邑北寨子、咸阳黄家沟的几十座战国秦墓中,并未发现铁的兵器。西安南郊,在1989年至2003年发掘的500多座秦墓中,出土铁器只有87件。其中竟无一件铁兵器。除了8件农工工具外,铁带钩竟有25件,占了28.7%。可见秦国铁之缺少,在时人眼里把它作为显示富有的装饰品。即使是临潼上焦村和凤翔高庄这些秦贵族墓中的随葬品也是以陶器、铜器为主的。秦俑坑是以军事题材为内容的模拟场所,无疑是一座武库,按理说铁兵器应当为数不少。但遗憾的是在4万多件兵器中,发现的铁矛只有1柄,而铁铤铜镞也还只有五支。由此可见凤翔长铁剑和秦俑坑铁矛产自秦国的说法,使人生疑。如果把它看作六国的“上品”或俘获之物,也不是不可以。那么,由事实引出的结论只能是这样的:秦在“耕战政策”推动下把铁多用于制造生产工具和部分生活用品;而在兵器制造上,则沿用已有的基础,发展青铜兵器,从而创出新水平。所以,我说关东六国的铁兵以其优胜见长的时候,秦国的铜兵却正处于自己的盛期。

我们撇开秦国兵器的情况,从“收天下兵”而言,主要是收缴诸侯国从官方到民间的兵器。那么,就不可能只收铜兵器而不收铁兵器。同样,既然“销兵铸鐻”,制作成“钟鐻金人”就不可能其中既包含铜也包含铁。

那么,这里就产生一个问题:秦始皇之所以收缴天下兵器,正如巡游刻石中一再宣示的是:“黔首安宁,不用兵革。六亲相保,终无寇贼”[14],在于“阐并天下,甾害绝息,永偃戎兵”[15]。目的就在于使百姓安居乐业、不再有战争的发生。实际上,是在防止地方反叛事件的出现。既然是这一考虑,天下兵器无论是铜,或是铁,一律都应在收缴的范围之内。

既然把青铜兵器收缴到了咸阳,而且排上了铸作彰显统一之功的用场,那把收来的铁兵器作何用途呢?可惜史书上没有片言只语的记载,揆其理,一是二者形式转化后的视觉效果铁不如铜,二是铁兵器销毁后转化为民品。

据我猜想:收缴的铁兵器并没有“聚之咸阳”,而是由政府监管,就地销毁,改铸成农工工具,供当地百姓使用。云梦秦简中多处提到的“公器”,包括内容很多,农具即是其中之一。官府器物可以出借,“百姓叚(假)公器”、“粪公器不可善者”[16]、“公器官□久……或叚(假)公器,归之……毋擅叚(假)公器,者(诸)擅叚(假)公器者有罪”[17]。

二、“钟鐻铜人”的铸地与辨析

秦始皇收缴来的兵器,在《史记》里只有“聚之咸阳”四个字。因此,铸造地只能在秦都咸阳范围内找。秦武器的制造权是严格地掌握在国家之手,民间是不得私铸的。“寺工”专事军工生产,而代表秦政府进行督造的则是相邦(丞相),铸制地点也多设在雍、栎阳、咸阳等秦的首都,藏之于诸武库。在秦都咸阳牛羊村宫殿遗址西侧有冶铜遗址线索的发现,但未经科学考古发掘,还不能确定是否制造兵器。而户县钟官遗址的发现,则为解开“销兵铸鐻”的迷团提供了有力的支持。

陈直老师在《三辅黄图校证》一书中说:“《元和郡县图志》卷二云‘钟官故城,一名灌钟城,在(户)县东北二十五里。秦始皇收天下兵器销为钟鐻处。’《太平寰宇记》卷二十六亦同。《元和》作钟官,极为正确,盖为水衡都尉钟官令铸钱之地,为上林铸钱三官之一。”据《汉书·百官公卿表》载:钟官是水衡都尉的属官之一,掌管铸赤仄(赤侧)五铢钱。由于汉武帝设立上林三官(均输、钟官、辨铜令),把铸钱大权集中在中央政府,规模大,持续时间长,这一状况无疑地就把前代(秦)冶铸的事迹给掩盖了。事实上,秦始皇在这里“销兵铸鐻”的那段历史,直至唐宋时,人们还是很清楚的。应该说“灌钟城”这一古老的称呼,即是浇灌钟鐻的事实冲破沉寂而释放出被淹没的信息。

1955年,户县整修河道时,在大王镇兆伦(赵伦)村东发现大量的陶范与货币,这才引起了人们的注意。1994年和1996年,陕西省文物保护中心两次调查了以兆伦村为中心的汉代铸币遗址——“钟官城”,初步确知其范围南北长1500米,东西宽约600米,总面积近90万平方米。西南部属建筑区,中南部是陶窑区(窑址有10多处),东北部和东南部是大面积的陶范区。在遗址区内,特别是凿南堡习家坡、宜都村、眉坞岭北、梧村之南,历年来出土有不少的葵纹、云纹瓦当,“上林”、“与天无极”、“千秋万岁”、“永奉无疆”等文字瓦当,陶范则见有赤侧五铢、三官五铢范,王莽时的“货泉”、“小泉”、“大泉”、“壮泉”、“契刀五百”、“一刀平五千”范。正因为户县大王镇兆伦(赵伦)村,地处县城东北约25里,同《元和郡县志图志》和《太平寰宇记》所记的“灌钟城”位置相吻合,可以断定此间就是秦“销兵铸鐻”的地方,因而已于2001年被国务院列入第五批全国重点文物保护单位。

进入铸造铜人的工艺流程,要具备有可操作性,首先遇到的认识问题是:“钟鐻铜人”为一物,还是“钟鐻与铜人”为两物。“锺鐻”两字是《史记》的原文写法。“锺”属于古代盛酒的容器,而现在把它同乐器的“鐘”都简化成了“钟”。“锺”与“鐘”本来是两物,如果“锺鐻”连用就成了悬挂编鐘、编磬的支架。“鐘鼓”一词,是鐘同鼓的组合,自然指的是鼓乐。“鐻”,也写作“虡”。属于钟、磬支架的立柱。《释名·释乐器》:“所以悬钟鼓者。横曰筍,……从曰虡。虡,举也,在旁举筍边”。至于“锺鐻金人”,因为学者对《史记》这段话的句读有误,从而推导出两种认识。一派以为“钟鐻金人”是一物,即钟架的立柱铸作人形,计有12个,“重各千石”;另一派以为“钟鐻”和“金人”是不同物的两码事。

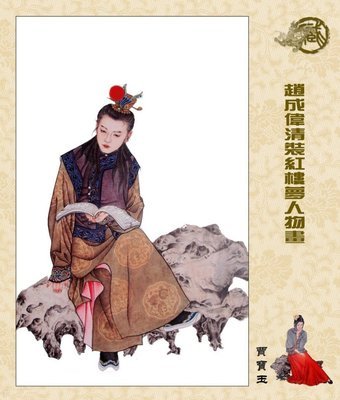

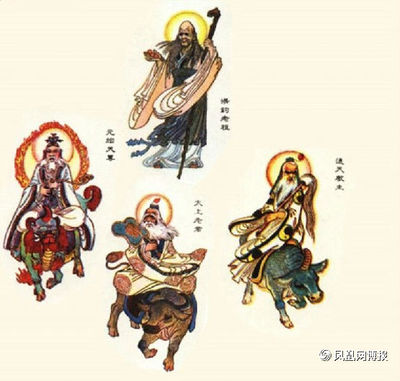

曾侯乙钟虡铜人

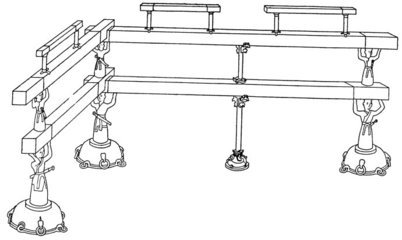

我们先按后者意见,其断句应该是“钟鐻、金人十二,重各千石”。不过,“钟鐻、金人十二”并列的结果,竟使量词“十二”同“金人”连结成了一个不伦不类的新名词,而且“重各千石”也成了钟鐻和金人这两物等重。也就是说,收缴的天下铜兵器只铸了一个“钟鐻”和一个“金人十二”,共计两件,各重“千石”。或者是两物共计12件,各重千石。显然,这同样是文义不通。若果换成“钟鐻铜人”,问题似乎释然可通。因为“销以为”在语言结构上属于由两个动词构成的词组,在这句子里作谓语,其连带成分是“钟鐻金人”。这样一来,就成了编钟的支架(鐻)是12个铜人,各重千石。生活在司马迁之前的贾谊,在其《过秦论》中有“销锋铸鐻,以为金人十二人”的话,这不是说得很明白了吗?而且考古发掘成果也为人们提供了例证。1978年,在湖北随县的曾候乙墓里,出土了一整套的铜编钟,计有64件。其中钮钟19枚、甬钟45件,另有镈钟(特钟)一口。钟架的组成,是由“南架”和“西架”排成“勾股”状。在平面上呈曲尺形,共长10.83米。由筍、虡构成的钟架,分成三层,髙可2.73米。在中、下两层,由6个铜人承托着悬钟的横梁(筍)。这6个铜人,就是“钟鐻金人”。他们个个著袍、勒带、佩剑,用双手和头托着筍。下层的铜人最髙,连底座通髙1.26米,重达359公斤。处于静态的铜人,形态稳定持重,显然是些力大无穷的硬汉。而粗而长的筍上,悬挂着一整套巨型编钟,由铜人撑持,使钟架整体显得浑厚、凝练,有如磐石,绝无薄脆之感[18]。

曾侯乙钟虡

把销熔了的铜兵器改铸成钟鐻和铜人两物,或是人形的巨鐻,我以为都不能成立。“锺鐻金人”本是一个由锺鐻形容金人而成独立的词,绝不是支撑编钟架的立柱。《三辅黄图》说:“销锋镝以为金人十二,以弱天下之人。立于宫门,坐髙三丈。”在这里有两点值得注意:一是销毁收缴的天下兵器只铸造12尊金人,并不包含“钟鐻”;二是金人的姿势采取立相而绝非坐相。《正字通·广部》:“座,古作坐,俗作座。”那么,“坐髙”实际是金人连同底座称之为“座高”,也即是今日考古上的“通高”一词。《三辅黄图》说“董卓悉椎破铜人铜台”,可见铜人是站在铜座上的。按三国魏尺计算,此铜人连同底座共高为7.26米[19]。试想想:如果第一层的钟鐻有这么高,再加上第二、三层,那该有多高呢?有数十米高的编钟,那人该怎么击钟奏乐呢?换而言之,“立于宫门”之外的铜人,确实是个没有钟架的钟鐻,把它孤零零地放在那里,能同雄伟肃穆的宫廷气氛环境协调吗?

“锺鐻、金人”就是“锺鐻金人”。它确实是由鐘鐻转化而来,大概是在战国以后才成为习见的称呼。编钟架,原来是由立柱支撑横木做成的悬挂设施。但在具有爱美意识的中国人手里,往往在实用的前提下给装饰赋予以艺术之美。《周礼·考工记》说“梓人”一职,专做“筍虡”。曾侯乙墓的“鐻”是铜人,编磬的立柱却是个长颈的怪兽。由此可见,以人兽及其变体形象作钟鐻的的多样化,久而久之,这种艺术化了的铜人不再是钟鐻,而钟鐻反倒成了金人的形容词。“钟鐻铜人”竟因社会熟悉而约定俗成,随光阴的流逝,在悬隔两千年之后的人们,便把“钟鐻”同“金人”给分开了。

三、铜人的体量与铸造技术问题

12尊铜人“重各千石”,即秦时的十二万斤。据秦高奴铜石权校量,当时一石等120斤,一斤相当今256.26克,所以每尊金人的重量“十二万斤”折合30751公斤(30.751吨)。

每尊金人重达近31吨,其高度按立姿是7.26米,但据史料记载的不同,仍有两个问题需要加以辨析。即:一是有无坐姿或立姿的不同,二是有无大小的区别。

《三辅黄图》既说铜人“立于宫门”,又说“座高三丈”。可见“座高三丈”是指金人连通底座的通高,这也符合古今中外大型纪念性雕塑的造型规律。但《汉书·王莽传》记载:王莽“梦长乐宫铜人五枚起立。莽恶之,念铜人铭有‘皇帝初兼天下’之文,即使尚方工镌灭所梦铜人膺文”。张衡《西京赋》也有“高门有闶,列坐金狄”之句。似乎铜人采取的是坐姿。实际上,我们只有从秦铜人的本源上来看待王莽,才能解开他的心结。因为步兵的战术动作包括着立、坐、跪、伏、进五种姿势和“曲踊”、“超距”两个变化动作[20]。而“长乐宫铜人”原是兵器所铸,又是仿临洮出现身长五丈、足履六尺的“大人”形象(《汉书·五行志》),“初兼天下”的铸铭文似乎更可刺透王莽的思绪。正因为铜人由静态变为动态,才使幻觉中的王莽产生了恶感,这并不等于“长乐宫铜人”原来就是坐相。同样,“列坐金狄”的“坐”作量词用,通“座”。再退一步讲,如果秦12个仿“大人”的金人全是无底座,又平地跽坐,尽管“高三丈”,能同巍峨的宫阙相协调么?答案显然是否定的。

《三辅黄图》:“收天下兵聚之咸阳,销以为鐘鐻,高三丈。鐘小者皆千石也”。《史记》的《索隐》和《正义》引《三辅旧事》时,分别作“三十四万斤”和“二十四万斤”,即2833.3333石和2000石。但细分析《三辅旧事》,一字之差,竟是如此地整齐,显然有误。非此即彼,拟或全非。同样,该书记载铜人的放置地也是有违时空地放在没有建成的“阿房殿前”[21]。由此可见其可信度是相当地低。那么,《史记》的“重各千石”尽管是个约数,舍弃的毕竟是“千石”以上的零头而已,绝不会是“两千石”,更不可能是“两千八百石”。尽管金人大小有差,而司马迁用“重各千石”四字还是相当准确。相比之下,《三辅黄图》因传抄、增改之故就显得不很严谨。因为它既说是“销锋镝以为金人十二”,又说是“销以为鐘鐻”、“鐘小者”。显然,前者为铜人,后者指的是编鐘。难怪有的学者为解决这一矛盾,采用了折中的办法,说“十二金人的用途是充当钟,所以十二金人实际上是12个人形钟”[22]。岂知“人形钟”在历史上从未有过!

高而重的巨型金人是怎么铸造的,同样是个哑谜。青铜铸造工艺,首先是制范,其次是熔液浇灌。

泥范(陶范)铸造法是中国古代铸造的主要方法,起源时间早,一直沿用到现代。隋唐以后,大型铸件如梵钟、佛像、塔等,无不用泥范法。我国最早的铸铜遗址是河南偃师二里头铸铜遗址,出土有铜渣、炉壁残块、泥范、浇口铜、扉边铜块、绿松石及铜工具[23]。郑州南关外、紫荆山北有商代中期铸铜遗址,规模、范、炉都较前进步。商代后期的殷墟苗圃北地铸铜遗址,大型熔炉的口径有一米左右。小屯一带,发现有坩锅(即所谓“将军盔”)残块。经复原,可盛铜液12.7公斤。陕西扶风县李家村周代铸铜遗址,其沿用时间终西周一世[24]。以上所举遗址,铜铸内容不外乎礼乐器、生活器具、工具、车马器和兵器。而大型的人形雕像,如四川三星堆出土古蜀文化的青铜立人像及方座高2.62米;河北正定县隆兴寺宋代大佛高20米,连同底座总高22米,是我国仅次于西藏日喀则扎什伦布寺未来佛(22.4米)的第二大铜佛。据研究,其铸造技术是:先塑造泥像,“在泥像上分段制外型,将制好的外型取下,刮制泥芯。然后分段组装外型,分段浇注”[25]。

我们应该看到秦始皇铸钟鐻铜人时,也外乎空心造型、外用泥范之法。但是,铸造一个金人,光几十吨铜液的强大涨力岂是一般范块所能承受得住的!那么,从蒲津渡遗址的唐代铁牛、北京大钟寺明代永乐铜钟,均用地坑造型、浑铸工艺上不是得到了启发吗[26]?果真如此的话,把大型铜铸艺术品用地坑造型、分段浇注的工艺向前推进了一千多年。

四、在咸阳的放置地问题

具有统一天下、永不再战的和平纪念碑式的12尊大铜人,放置在首都咸阳的什么地方。《史记》只有“置廷宫中”四个字,而有明确地点的是《三辅旧事》说“立在阿房殿前”(《长安志》引)。但铸铜人在前(公元前221年)建阿房宫在后(公元前212年),相差了十年时间,况且阿房宫的前殿至秦灭亡还没有建成,显然此论不能成立。

秦始皇在统一天下之初,对首都咸阳建设的重点还是放在渭河北岸的宫殿区。《三辅黄图》:“始皇穷极奢侈,筑咸阳宫。因北陵营殿,端门四达,以则紫宫,象帝居。”他模仿天象,扩建北原上下的宫殿群,正门四向畅通宽达;增修昭王以来的政治中心咸阳宫,庄严巍峨。使人间皇帝所居的宫区同天帝所居的紫宫上下相对应。经我参与发掘和亲手测绘,今咸阳市渭城区窑店镇牛羊村北的原上,从聂家沟到刘家沟,宫殿建筑遗址多达27处,平面形状各不相同。特别是牛羊村宫殿遗址集中区,有秦宫城遗址的考古发现,周长2747米[27]。城内前有耸峙挺拔的“冀阙”(一号建筑),两侧与后部分布有8处大型建筑遗址。此宫城及其建筑群,当是君权标识物的“冀阙宫廷”,有名的咸阳宫即隐迹其中。那么,作为“以弱天下人”的大铜人,背铭“皇帝二十六年,初兼天下,改诸侯为郡县,一法度,同度量”,和随后出巡刻辞的口气一样,皇帝威德显赫无比,把高及7.26米的12尊铜人立于咸阳宫城南门之外,背依北陵的“冀阙宫廷”,面向滔滔东去的大河,岂不更能彰显帝国的威仪吗?

《长安志》引《三辅旧事》,说秦的铜人“汉徙著长乐宫大夏殿前”。《水经注·河水四》说“汉自阿房徙之未央宫前,俗谓之‘翁仲’矣”。迁徙铜人由渭北到渭南之举,发生在秦,还是在汉?看来,前者的可能性要大。原因是:第一,秦王朝政治重心南移。秦始皇二十七年(公元前220年)在渭南进行了两大建设工程,一是“作信宫”,二是起造“甘泉前殿,筑甬道,自咸阳属之”[28]。“南宫郎丞”封泥与多枚封泥地的发现,即表明郎官对处理朝政的皇帝宿卫;第二,因为铜人南移,才避免了秦末项羽焚烧的厄运;第三,汉世长乐宫(或未央宫)有秦铜人的存在,才给了董卓改铸小钱的方便。12尊铜人由咸阳宫改迁到渭河南,大约在秦始皇把甘泉宫作为大朝之后的某个时间。

秦始皇曾一度把渭河南岸的甘泉宫(南宫)作为大朝之处,把从渭北咸阳宫迁来的铜人排列在甘泉前殿之前,是有绝对可能的。因为只有这样,汉世顺便就移到了长乐宫大夏殿前。有人说秦铜人铸于今淳化县北的甘泉宫(实际上秦名林光宫),是缺乏史实根据的。至于说铜人立于甘泉宫,同样是一种臆测。

或说汉世曾迁铜人于长安城的清明门里,是没有道理的,显然是同洛阳的清明门混在了一起。

五、去向问题

《三辅黄图》载:“董卓悉椎破铜人、铜台,以为小钱。……余二人,魏明帝欲徙诣洛阳清明门,载至霸城,重不可致,便留之。”秦的12尊铜人存世四百多年,其中10尊竟毁在东汉末年的奸臣董卓之手。另外两尊,据《关中记》说“徙清门里”,后来才弃置在霸城。但又多了一段文字,说“后石季龙徙之邺,苻坚又徙入长安而销之”[29]。这段记载使人生疑,当与史实严重不符。根据如下:

首先、石虎,字季龙,是十六国时期后赵国君石勒之侄。生性残暴,好武杀戮。废杀继位的堂兄弟石弘,迁都邺,大兴土木。若要徙铜人远去邺都,从国力到搬运手段,后赵远不如三国魏。那么,在无大型机具的那个时代,魏明帝对“重不可致”的铜人搬不走,石虎又有何种高招?而事实上是“咸康二年(公元336年),使牙门将张弥徙洛阳钟鐻、九龙、翁仲、铜驼……飞廉于邺”[30]。可见《关中记》把石虎迁走洛阳的钟鐻、翁仲,当成了长安的钟鐻铜人,是严重的移花接木之过;

其次、既不存在石虎搬走秦钟鐻铜人的事实,“苻坚又徙入长安而销之”的事也无从发生。

魏明帝想搬走长安的两尊钟鐻铜人,因为“重不可致”才留在了霸城,这个故实也成了“铜人原”地名的来源。至于《后汉书·方术列传·蓟子训》载:“时有百岁翁,自说童儿时见子训卖药于会稽市,颜色不异于今。后人复于长安东霸城见之,与一老翁共摩挲铜人,相谓曰:‘适见铸此,已近五百岁矣。’顾视见人而去,犹驾昔所乘驴车也。”蓟子训是东汉末年献帝建安时(196~219年)的名士,怎么会见到后来魏明帝所遗留的铜人呢?况且秦的铜人到东汉末年只有430多年,那怎么会有“近五百岁”?

这么说来,魏明帝遗留的两尊铜人还在铜人原。它以后的下落,缺乏文献记载,就不得而知。不过《水经注·渭水四》引《汉晋春秋》:“石虎取置邺宫,苻坚又徙之长安,毁二为钱,其一未至而苻坚乱,百姓推置陕北河中,御史‘金狄’灭”。在这段文字中有着明显的错误:铜人原上所留二铜人既被“毁二为钱”,怎么又“其一未至”?霸城附近只有灞河与渭河,百姓怎么能“推置陕北河中”,还冒出个“御史”来?如果我们剥离开紊乱如麻的叙说,从中抽出历史的线索,似乎看到这样的真实情景:其一、石虎并没有徙铜人于邺都;其二、苻坚为铸钱,在铜人原砸毁了一尊运到长安。另一尊被百姓就近推入灞河中,以绝军阀扰民之患。

两尊铜人被魏明帝原来遗弃在什么地方?《三辅黄图》只说是“载至霸城,重不可致,便留之”。而《水经注》说是“重不可胜,至霸水西停之”。我们知道,汉霸陵邑是由秦芷阳县(治今西安市临潼区斜口街办油王村附近)改名而来,三国魏又改称霸城县,地点北移到铜人原之西(治今西安市灞桥区谢王庄附近)。《史记·秦始皇本纪》有“自极庙道通郦山”的话,此“道”必定是渭河南岸二级阶地上的“驰道”。汉世出长安城清明门,东去函谷关走的也是这一条东西大道。想当年魏明帝搬迁铜人时,必然也离不开这一康庄大道。这条宽阔的交通大道自汉长安城出发,东去25里即是灞水。汉灞桥位于灞、浐二水交汇处的广泰庙之北,约在今西安市未央区上水腰附近。过河后,东去10里就是霸城。那么,没有被毁的那一尊铜人很可能就在汉灞桥西侧被推入河中。2002年,在段家村西北的灞河东岸河床上,发现汉代的水上建筑遗存,除过木构件之外,还出土有汉代砖瓦、陶井圈、陶片、汉五铢钱、铜箭头、铁器等文物,在粗绳纹砖上有“亭”字陶文。这就为寻找秦汉时期灞桥与铜人,显示出一丝曙光。

注释

[1]王学理写的《十二万斤重的铜人——“销锋铸鐻”》一文,作为《秦代的科技珍闻》之一,发表于《文博》1986年第2、3期。后作了大幅增补,收入《王学理秦汉考古文选》,三秦出版社,2008年。

[2]王学理写的《十二个大铜人——巨型的铜铸圆雕艺术品》,收入《咸阳帝都记》,三秦出版社,1999年。

[3]有人拿秦俑坑出土的青铜兵器作根据,以为是过时的东西,从而断定秦俑坑的属主是宣太后。其实俑坑中的铭文兵器,青铜戟有秦始皇三、四、五、七年,青铜铍是从十五到十九年是连续的。如果把其他地方出土的青铜兵器联系起来,仅以秦始皇执政到二世元年的时段而言,几乎是连年在铸造在铸造兵器。

[4]中国历史博物馆等:《河南登封阳城遗址的调查与铸铁遗址的试掘》,《文物》1977年第11期。

[5]《史记》,中华书局,1972年5月版。下引均用此版本,仅注明页码。《史记·李斯列传》第2543页。太阿是春秋时吴越的铸剑名匠干将欧治子所铸的剑,亦名“泰阿”。

[6]《史记·范雎蔡泽列传》第2418页

[7]《史记·礼书》第1164页

[8]a.湖南省文物工作队:《长沙、衡阳出土战国时代的铁器》,《考古通讯》1956年第1期。b.又:郴州市马家坪M2也出铁剑l件,长1.4米,见《考古》1961年第9期。c.钢剑见长沙车站建设工程文物队:《长沙新发现春秋晚期的钢剑和铁器》,《文物》1978年第10期。

[9]《史记·苏秦列传》第2251页、《战国策·韩策一》),上海书社,1987年1月版,卷26、第30页

[10]河北省文物管理处:《河北易县燕下都44号墓发掘报告》,《考古》1975年第4期。

[11]北京钢铁学院:《易县燕下都44号墓葬铁器金相考察初步报告》,《考古》1975年第4期。

[12]《荀子·议兵》,上海人民出版社,1974年7月版,第151~152页。

[13]《吕氏春秋·贵卒》,学林出版社,1984年4月版,第1473页。

[14]《琅邪刻辞》,见《史记·秦始皇本纪》,中华书局,1972年5月版,第245页。

[15]《东观刻辞》见《史记·秦始皇本纪》,中华书局,1972年5月版,第250页。

[16]《睡虎地秦墓竹简·金布律》,文物出版社1978年11月版,第60、64页。

[17]《睡虎地秦墓竹简·工律》,文物出版社1978年11月版,第71~72页。

[18]湖北省博物馆:《曾侯乙墓》,文物出版社,1989年。

[19]《汉书·五行志》载:“秦始皇二十六年,有大人长五丈,足履六尺,皆夷狄服,凡十二人,见于临洮……销天下兵器,作金人十二以象之。”此“大人”竟然高11.5米、足长1.39米!这显然是不可信的,但善于猎奇的秦始皇模仿这“大人”倒应是真的。那么,模仿髙度,当以“坐髙三丈”为准。

曾武秀在其《中国历代尺度概述》一文中,据《九章算经·商功》刘徽注,推算出“魏尺约当今24.2厘米弱”。

[20]“立”就是立正的姿势,比较容易理解。“坐”,就是双膝着地,臀部压在脚后跟上,叫“跽坐”。“跪”,则是上身挺直的坐姿,也叫“长跪”。因为作防守的圆阵,其前行的步卒都取坐姿迎敌,一旦坐阵移动,作坐姿的战士就需要变成跪姿跟随,这就是所谓的“膝行”。“伏”,是卧姿。《汇解·通义》:“跪而坐,坐而伏,坐法也。”可见坐、跪、伏都是坐阵的行动方法。“进”是立姿的变换动作,包括了退和左右旋转。步卒由坐姿变为立姿,中间有一个“起”的变化动作,也叫“作”。起时,只有屈腿跳跃才能完成由“坐”变“立”的过程,所以把“起”也叫“曲踊”。如果步卒由立姿跳跃登上战车,这个跃起的动作就叫“距跃”,或称“超乘”、“超距”。由前面对词的解义上可以看出:步卒的五种姿势和两种变化动作都是基本的战术动作,但其中立、坐、跪、进更是主要动作,只有通过训练达到熟练才能适应队形变化的要求。

[21]收天下兵铸造铜人是秦始皇二十六年,建造阿房宫前殿始于三十五年,而且只是作完基础工程,主体建筑还没有开始。所以,《三辅旧事》说“秦作铜人,立在阿房殿前”是不准确的。

[22]王双怀:《“十二金人”考》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)1996年第3期。

[23]a.郑光:《二里头遗址的发掘》,《夏文化研究论集》,中华书局,1996年;b.李京华:《偃师二里头》,《中原文物》 2004年第3期;c.中国社会科学院考古研究所:《偃师二里头》,中国大百科全书出版社,1999年。

[24]a.周原考古队:《陕西周原遗址发现西周墓葬与铸铜遗址》,《考古》2004年第1期;b.又《2003年秋周原遗址(ⅣB2区和ⅣB3区)的发掘》,《古代文明》(3),文物出版社,2004年。

[25]韩汝玢柯俊主编:《中国科学技术史矿冶卷》,科学出版社,2007年版,第722页。

[26]山西永济蒲津渡遗址出土唐代铁牛群,其中的铁牛长约300厘米、高140厘米,重约17.5~20.6吨,铁人高160~180厘米;北京大钟寺古钟博物馆藏有一口明代永乐青铜梵钟,高675厚米、口径330厘米,重约46.5吨,内外铸满汉、梵两种佛经23万余字。至今字迹笔划仍旧清晰可见,含锡量达16.4%。发声洪亮,雄浑圆润,拍频明显,尾音悠长,无怪它在中外钟群中无愧地荣膺了“钟王”的光荣称号。

[27]a.王学理:《秦都咸阳》,陕西人民出版社,1985年;b.又《咸阳帝都记》,三秦出版社,1999年。

[28]《史记·秦始皇本纪》)第241页。

[29]《史记·秦始皇本纪·正义》第240页。《文选·西征记·李善注》同。

[30]《二十五史·晋书·石季龙传》,上海古籍出版社,1988年2月版,第323页。

(2013.05.21~6.2)

爱华网

爱华网