一、地下水基本类型的划分

地下水与地表上其他水体相比较,无论从形成、平面分布与垂向结构上讲,还是从水的理化性状、力学性质上看,均显得复杂多样。地下水的这种多样性和变化复杂性,是地下水类型划分的基础;而地下水的分类,又是揭示地下水内在的差异性,充分认识和把握地下水的特性及其动态变化规律的有效方法和手段。因而具有十分重要的理论意义和实际价值。

地下水的分类方法有多种,并可根据不同的分类目的、不同的分类原则与分类标准,可以区分为多种类型体系。如按地下水的起源和形成,可区分为渗入水、凝结水、埋藏水、原生水和脱出水等;按地下水的力学性质可分为结合水、毛细水和重力水;如按地下水的化学成分的不同,又有多种分类。但从地理水文学角度来说,特别重视如下的分类:

(一)按地下水的贮存埋藏条件分类

1.包气带水

结合水(分吸湿水、薄膜水)

毛管水(分毛管悬着水与毛管上升水)

重力水(分上层滞水与渗透重力水)

2.饱水带水

潜水

承压水(分自流溢水与非自流溢水)

(二)按岩土的贮水空隙的差异分类

1.孔隙水

2.裂隙水

3.岩溶水

在上述两种基本类型的基础上,将它们组合在一起,便可得到如表5-2所示的组合类型,如孔隙潜水、承压裂隙水等等。

二、包气带水

(一)包气带水的特征与包气带的类型

贮存在地下自由水面以上包气带中的水,称为包气带水。包气带水包括吸湿水、薄膜水、毛细水、汽态水、过路的重力渗入水以及上层滞水。

1.包气带水的主要特征与饱和带中的地下水相比较,包气带水具有如下特征:其一包气带含水率和剖面分布最容易受外界条件的影响,尤其是与降水、气温等气象因素关系密切,多雨季节,雨水大量入渗,包气带含水率显著增加;干旱月分,土壤蒸发强烈,包气带含水量迅速减少,致使包气带水呈现强烈的季节性变化。其二包气带在空间上的变化,主要体现在垂直剖面上的差异,一般规律是愈近表层,含水率的变化愈大,逐渐向下层,含水率变化趋于稳定而有规律。其三包气带含水率变化还与岩土层本身结构,岩土颗粒的机械组成有关,因为颗粒组成不同,使得岩土的孔隙大小和孔隙度发生差异,从而导致了含水量的不同。

2.包气带的类型通常,根据包气带厚度的不同,将包气带区分为厚型、薄型与过渡型等3种类型。

1)厚型包气带比较厚,即使在地下水自由水面较高的雨季,带内毛管上升高度亦不能到达地表,整个包气带可以进一步区分出土壤水带、中间过渡带以及毛管上升带等3个亚带,其中土壤水带从地表到主要植物根系分布下限,通常只有几十厘米的厚度。除水汽与结合水外,水分主要以悬着水形式存在于土壤孔隙之中,所以又称为悬着水带。其主要特点受外界气象因素的影响大,与外界水分交换最为强烈,所以含水量变化大。当土壤孔隙中毛细悬着水达到最大含量时,称此含水率为“田间持水量”。入渗的水一旦超过田间持水量,土体无法再保持超量的水分,于是在重力作用下沿非毛细空隙向下渗漏。

中间过渡带处于悬着水带与毛管上升带之间。其本身并不直接与外界进行交换,而是一个水分蓄存及传送带。它的厚度变化比较大,主要取决整个包气带的厚度,如包气带本身很薄,中间带往往就不复存在。本带的特点是水分含量不仅沿深变化小,而且在时程上也具有相对稳定性,水分运行缓慢,故又名含水量稳定带。

毛管上升带位于潜水面以上,并以毛管上升高度为限,具体厚度视颗粒的组成而定。颗粒细、毛管上升高度大,本带就厚,反之则薄。在天然状态下,毛管上升带厚度一般在1—2米左右。毛管上升带内的水分分布的一般规律是:其含水率具有自下而上逐渐减小的特点,由饱和含水率逐步过渡到与中间过渡带下端相衔接的含水量。对于干旱的土层,则以最大分子持水量为下限。而且对于给定的岩土层,这种分布具有相对的稳定性。

2)薄型 薄型的包气带其厚度往往不到1米,有的只有几十厘米,包气带内只有毛细上升带的存在,没有中间过渡带,强烈变化亦不明显。因而毛细上升水可以直接到达地表,在这种情况下,毛细管就象无数的小吸管,源源不断地将地下水吸至地表,所以地下潜水蒸发迅速。反之由于包气带薄,降水入渗补给地下水的途径亦短,雨后地下潜水面上升快。因而薄型包气带之下的潜水季节变化强烈。

3)过渡型过渡型包气带之厚度介于上述两类之间,并存在明显的季节性变化。在雨季,地下水面上升,包气带变薄,只存在毛细上升带;到了旱季,地下水面下降,整个包气带又可区分出3个亚带。我国东部平原地区的地下包气带大多属于这种类型。

(二)包气带的水分交换与动态

包气带中的水分,不仅垂向上存在明显差异,而且在时程上亦不断变化。这种变化一方面是由于和外界发生水分交换而引起的,另一方面是通过内部水分的再分配和内排水过程而发生的。这种变化的结果还会影响到后继降水的径流形成过程。

造成包气带水分增长途径有两个,一是通过上界面得到降水与地表水的补给;二是通过下界面来自饱和水带的补给。在给定的条件下,包气带水分的增长及运动受控于土壤水分势梯度,以及土壤的水分传导特性。一般情况下,由于下界面的交换处于稳定的均衡状态,因此上界面的交换是造成包气带水分增长的主要方面。据观测,在干旱地区,透水性较差的土壤,一次降水形成的下渗锋面一般均在10厘米以内,在个别长历时低强度的降水情况下(降水量达40—80毫米),其锋面可下深至60—80厘米。

包气带中水分的消退亦是在它的上、下界面上进行的。其中土壤蒸发和植物散发是造成上层水分消退的主导因素,内排水则是水分通过下界面的主要消退方式。两相比较,与增长过程一样,水分消退过程主要是通过上界面进行的。其消退量可采用三段模式进行计算:

式中,θi为土壤实际含水量;θf为田间持水量;θa为最大分子持水量;E为实际蒸发量;Ep为蒸发能力,k为系数;c为常数。

包气带中水分增长、消退及各有关参数的定量关系,可借助于水量平衡原理来表达,即在某一给定时段(Δt)内包气带内水分变化量ΔW可用下式表达:

ΔW=I-E-Rs s-Fd (5-4)

式中,I为时段内地面入渗水量;E为蒸发量;Rss为土壤中侧向净流出量;Fd为深层下渗量。计算单位均以毫米表示。

降雨期间由于E=0,则ΔW=I-Rss-Fd,ΔW为正值,是包气带水分增长期。

在无雨期,I=0,则ΔW=-E-Rss-Fd,ΔW为负值,是水分消退期。

式(5-4)中的时段地面入渗量I,可由包气带上界面以上,大气系统水量平衡方程求出。

I=P-In-Rs-ΔSd (5-5)

式中,P为时段降水量;In为植物截流量;Rs为地表径流量;ΔSd为填洼水量。

如In及ΔSd可忽略不计,则有I=P-Rs,并代入式(5-4)则:

ΔW=P-Rs-E-Rs s-Fd (5-6)

上式即为大气-土壤系统的水量平衡方程式,它是表达产流量与各参数关系的基本方程。

三、潜水

(一)潜水的概念和主要特征

饱水带中自地表向下第一个具有自由水面的含水层中的重力水,称为潜水.表征潜水特性的参数有:

潜水位(h)是指潜水面上任一点的海拔高程(米);

潜水埋深(T)是指潜水面距地表的铅直距离(米);

含水层厚度(H)指潜水面至隔水底板的距离(米);

潜水流水力坡度:是指潜水面上任意两点的水位差与该两点的渗透距离之比。

潜水在重力作用下自水位高处向水位低处流动,形成潜水流。如遇大面积的不透水底板呈下凹状态,潜水面坡度近于零,潜水几乎静止不动,可形成潜水湖.潜水与承压水相比较,呈现以下两大基本特点:

第一,由于潜水面上没有稳定的隔水层,潜水面通过包气带中的孔隙与大气相连通,潜水面上任一点的压强等于大气压强,所以潜水面不承受静水压力。而且一般情况下,潜水分布区与补给区基本一致。

第二,潜水含水层通过包气带与地表水及大气圈之间存在密切联系,因此深受外界气象、水文因素的影响,动态变化比较大,呈现明显的季节变化。丰水季节潜水补给充足,贮量增加,潜水面上升,厚度增大,埋深变浅,水质冲淡,矿化度降低;枯水季节,补给量减少,潜水位下降,埋深加大,水中含盐量浓度增大,矿化度提高。

(二)潜水面形状及其表示方法

1.潜水面的形状它是潜水外在的表征,它一方面反映外界因素对潜水的影响,另一方面又可反映潜水本身的流向,水力坡度以及含水层厚度等一系列特性。潜水面虽然是一个自由水面,但由于受到埋藏地区的地形、岩性等因素的制约,可以呈现倾斜、抛物线形和水平等多种形状。总体上说,潜水自补给区向排泄区汇集的过程中,其潜水面随地形条件变化,上下起伏,形成向排泄区斜倾的曲面,但曲面的坡度比地面起伏要平缓得多。此外含水层的岩性、厚度、隔水层底板的形状以及人工抽水等均会影响到潜水面的形状.一般规律是若岩性颗粒变粗,则含水层透水性增强,潜水面坡度趋向平缓,当含水层沿潜水流向增厚,潜水面坡度也变缓,反之则变陡。如隔水底板向下凹陷,潜水汇集可形成前述之潜水湖,此时潜水面基本上呈水平状;在人工大规模抽水的条件下,一旦潜水补给速度低于抽水速度,潜水位逐步下降可使潜水面形成一个以抽水井为中心的漏斗状曲面。

2.潜水面表示方法一般采用如下两种:一是绘制水文地质剖面图,即在研究区域内选择代表性剖面线,再将剖面线上各点的有关资料按一定的比例绘制在图上,并将岩性相同的地层和各点的同一时期的潜水位相连,就可得潜水面的形状。另一种是以平面图的形式表示,即绘制等水位线图。绘制方法类似于绘制地形图。它先以一定比例尺的地形图作底图,而后按一定的水位间隔,将某一时间潜水位相同的各点联成等水位线。为了全面了解潜水面的变化特点和规律,通常在同一地区应分别绘制出高水位期和低水位期两种潜水等水位线图。

潜水等水位线图具有重要的实用价值,它可以用来研究和解决如下问题:

确定潜水流向垂直于等水位线,并从高水位指向低水位的方向,即为潜水的流向;

确定潜水面的水力坡度沿水流方向取任意两点的水位差,除以两点间投影在平面上的直线距离,即可得出水力坡度。

此外在等水位线图上还可查取地下水的埋藏深度,推断含水层的岩性与厚度变化,确定潜水与地表水的互补关系,以及研究和布设引水、排水工程的位置等。

(三)潜水与地表水之间的互补关系

潜水与地表水之间存在着密切的内在联系。在靠近江河、湖(库)等地表水体的地区,地下潜水常以潜水流的形式向这些水体汇集,成为地表径流的重要补给水源。特别在枯水季节,降水稀少,许多河流全赖地下潜水的补给,以至河川径流过程,成为地下潜水的出流过程。但在洪水期,江河水位高于地下潜水位时,潜水流的水力坡度形成倒比降,于是河水向两岸松散沉积物中渗透,补给地下潜水。汛期一过,江河水位低落,贮存在河床两岸的地下水,重又回归河流。上述现象称为地表径流的河岸调节,此种调节过程往往经历整个汛期,并具有周期性规律,通常距离河流愈近,潜水位的变幅愈大,河岸调节作用愈明显。在平原地区,这种调节作用影响的范围可向两岸延伸1—2公里。

潜水与地表水之间的这种相互补给和排泄关系,称为水力联系。一般可将潜水与地表水之间关系划分为以下几种类型:

1.具有周期性水力联系这种类型在大中型河流的中下游冲积、淤积平原上比较多见。如果平原上地下隔水层处于河流最枯水位以下,亦即河槽底部位于潜水含水层中,于是在江河水位高涨的洪水时期,河水渗入两岸松散沉积物中,补给地下潜水,部分洪水贮存于河岸,使河槽洪水有所削减;枯水期江河水位低于两岸潜水位,潜水补给河流,于是原先贮存于河岸的水量归流入河,起着调节地表径流的作用。在水位过程线上,明显的表现为地下潜水受控于地表河水,并在雨洪期涨水阶段的地下径流表现为负值。

2.具有单向的水力联系这种类型常见于山前冲积扇地区、河网灌区以及干旱沙漠区,在这些地区的地表江河水位,常年高于地下潜水位,所以河水长年的渗漏,不断补给地下潜水,地下径流均为负值。

3.具有间歇性水力联系这是介于上述单向水力联系以及无水力联系之间的一种过渡类型。通常在丘陵和低山区潜水含水层较厚的地区比较多见。在这些地区,如隔水层的位置介于河流洪枯水位之间,地下潜水与地表河水之间就可能存在间歇性水力联系。当洪水期时河水位高于潜水位,河流与地下水之间发生水力联系,河流成为地下潜水的间歇性补给源;而在枯水期,地表水与地下水脱离接触,水力联系中断,此时仅在潜水出露点。潜水以悬挂泉的形式出露地表。因此间歇性的水力联系仅存在部分的河岸调节作用.

此外还有一种所谓无水力联系,地下潜水位恒高于江河水位,单向的补给河流,与河流水不发生水力联系的关系。

四、承压水

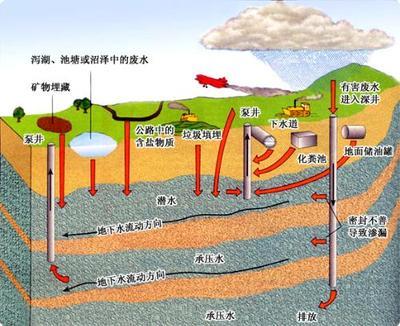

承压水是指充满于两个稳定隔水层之间的含水层中的地下水。倘若含水层没有完全被水充满,且象潜水那样具有自由水面,则称为无压层间水。

(一)承压水的主要特征

相对于潜水等其他类型的地下水,承压水具有如下主要特征:

1.承压性承压水由于存在隔水层顶板而承受静水压力。这是承压水的最基本特征。当钻孔穿透隔水层顶板时才能见到承压水,此时水面的高程称初见水位(H1)。此后地下水在静水压力作用下,将顺着钻孔上升到一定高度才能静止下来,此静止水面高出含水层顶板底面的距离称为该点的承压水头(h)。而静水面的高程就是含水层在该点的承压水位(H2)。如果承压水位高于地表,承压水将能自喷到地表,这样的承压水又称为自流水。

2.承压水的分布区与补给区不一致这是承压水有别于潜水的又一特征。

3.受外界的影响相对要小,动态变化相对稳定由于隔水层顶板的存在,在相当大的程度上阻隔了外界气候、水文因素对地下水的影响,因此承压水的水位、温度、矿化度等均比较稳定。但从另一方面说,在积极参与水循环方面,承压水就不似潜水那样活跃,因此承压水一旦大规模开发后,水的补充和恢复就比较缓慢,若承压水参于深部的水循环,则水温因明显增高可以形成地下热水和温泉。

4.水质类型多样,变化大承压水的水质从淡水到矿化度极高卤水都有存在,可以说具备了地下水各种水质类型。有的封闭状态极为良好的承压含水层,与外界几乎不发生联系,至今保留着古代的海相残留水,由于浓缩之缘故,其矿化度可达数百克/升之多,此外承压水质常呈现垂直或水平分带的规律。

(二)承压水的形成

承压水的形成主要取决于地质构造条件,只要有适合的地质构造,无论孔隙水、裂隙水或岩溶水都可以形成承压水。最适宜于承压水形成的是向斜构造和单斜构造,分述如下:

1.向斜盆地构造这种盆地又称承压盆地或自流盆地,它可以是大型的复式构造,亦可以是单一的向斜构造。无论是哪一类,一般均包括有补给区、承压区及排泄区等3个组成部分。补给区通常处于盆地的边缘,地形相对较高,直接接受大气降水和地表水的入渗补给。从补给区当地来看,它是潜水,具有地下自由水面,不受静水压力。承压区一般位于盆地中部,分布范围较大,含水层的厚度往往因受构造的影响而有变化,由于其上覆盖有隔水层,含水层中的水承受静水压力,具有压力水头,如果承压水头高出地表,这时的水头称为“正水头”,反之,称为“负水头”。

排泄区一般位于被河谷切割的相对低洼的地区,在这种情况下,地下水常以上升泉的形式出露地表,补给河流。其出流过程一般相当稳定。

我国承压盆地十分普遍,其中位于华北地区的寒武-奥陶系构成的承压盆地,以及华南地区的石炭-二叠系构成的承压盆地最为重要。此外,我国第四系拗陷所形成的自流盆地也有重要意义。这些盆地不但分布面积广,而且水质好,水量丰富,如陕西省关中平原、山西的汾河平原、内蒙河套平原以及新疆等地的许多山间盆地,都属第四系拗陷所构成的承压盆地。

2.承压斜地构造又称自流斜地,它主要由单斜岩层组所组成。它的重要特征是含水层的倾没端具有阻水条件。造成阻水条件的成因归纳起来主要有3种,其一是透水层和隔水层相间分布,并向一个方向倾斜,地下水充满在两个隔水层之间的透水层中,便形成承压水。

第二种是由于含水层发生相变或尖灭形成承压斜地。含水层上部出露地表,下部在某一深度处尖灭,即岩性发生变化,由透水层逐渐转化为不透水层,形成承压条件。

第三种是由于含水层倾没端被阻水断层或阻水岩体封闭,从而形成承压斜地。山东济南附近石灰岩层被闪长岩侵入体所掩盖,迫使岩溶水以泉的形式涌出地表,形成典型的承压水斜地.

承压斜地亦可划分为补给区、承压区与排泄区3部分,但其相对位置则视具体情况而定。可以象自流盆地那样,补给区与排泄区位于两侧,中间为承压区;亦可能承压区位于一侧,而补给区与排泄区相邻。

(三)承压水等水压线

所谓等水压线,就是某一含水层中承压水位相等的各点的连线。将这些等水压线绘制在同一图上,可得出承压水面,承压水面不同于潜水面,常与地形极不吻合,甚至高于地表面。钻孔钻到承压水位处是见不到水的。必须凿穿隔水顶板才能见到水,因此,通常在等水压线图上要附以含水层顶板等高线。

等水压线图有许多实际用途,如可以确定承压水流的方向,承压水的埋藏深度、承压水头的大小等,并可用来判定开采条件的优劣以及布设井孔等。

五、孔隙水

孔隙水是指埋藏于松散岩土孔隙中的重力水。孔隙水既可以是承压的,也可以是非承压的。在我国,孔隙水主要贮存于第四纪和第三纪未胶结的松散岩土层中。

孔隙水与裂隙水,岩溶水相比较,由于松散岩层一般连通性好,含水层内水力联系密切,地下水具有统一水面,其透水性、给水性的变化较裂隙、岩溶含水层为小,孔隙水的运动大多呈层流状态。

通常,孔隙水还可根据松散沉积物的成因类型以及地貌条件上的差异,可区分为山前倾斜平原孔隙水、河谷地区的孔隙水、冲积平原孔隙水、山间盆地孔隙水,以及黄土地区孔隙水和沙漠地区的孔隙水等。以下介绍山前倾斜平原上的孔隙水。

山前倾斜平原系山区与平原相接的过渡地带。通常是由一连串冲积、洪积扇以及山麓坡积相连而成。地面坡度由陡变缓,沉积物由粗变细,层次由少变多、地下水埋深由深变浅,水力坡度由大变小,透水性和给水性由强变弱,径流条件由好变差,矿化度由低增高、水质由好变差。其中对于典型冲洪积扇而言,自出山口至平原沿着纵向可分为3个水文地质带。

深埋带深埋带位于洪积扇上部,地面坡度大,沉积物粗,透水性好,来自大气降水、山区河水的补给条件好,径流条件亦好,由于地下水埋藏深,常达数十米,故称深埋带。

溢出带溢出带位于洪积扇中部,具有过渡特性,地形变缓,颗粒变细,透水性和潜水径流明显减弱,潜水埋深变浅,蒸发作用加强,水的矿化度增大,由于受透水性差的土层阻挡,常有泉溢出,所以称溢出带。

垂直交替带此带位于洪积扇前缘,其边缘常因冲积、湖积物交替沉积,形成复合堆积,透水性弱,径流缓慢,地下潜水主要消耗于蒸发,故称垂直交替带。如垂直交替带底部存在承压含水层,往往形成底部承压水的顶托补给。

六、裂隙水

裂隙水是指存在于岩石裂隙中的地下水。裂隙水的埋藏、分布与运动规律,主要受岩石的裂隙类型、裂隙性质、裂隙发育的程度等因素控制。与孔隙水相比较,裂隙水具有如下特征。

第一,裂隙水埋藏与分布极不均匀。这种不均匀性是由贮水裂隙在岩石中分布的不均匀所引起的。岩石裂隙发育的处所,容易富集地下水;反之裂隙不发育也就难以集聚地下水。裂隙水的这一特性,往往造成同一地区两个相邻的钻孔,它们的出水量可相差几十甚至上百倍。

实际表明岩石的裂隙率与岩相变化有关,一般粒粗坚硬的岩石的裂隙率要高于细粒柔性的岩石。

第二,裂隙水的动力性质比较复杂。由于基岩裂隙发育程度,裂隙大小、形状以及充填情况的不同。水在裂隙中的运动性质,诸如动水压力、流速等就不同,即使处在同一基岩中的孔隙水,也不一定具有统一的地下水面,水的运动下象孔隙水那样沿着多孔介质渗透,而是沿裂隙渗流及网脉状流动,而且其透水性往往在各个方向上呈现向异性的特点。

第三,基岩裂隙的发育具有明显的分带性,通常由地表向下随着深度的增加,裂隙率迅速递减,裂隙水在垂直方向上的运动,亦存在分带现象,主要表现为渗透系数迅速减小,井孔的涌水量,随着深度增加先是增大,到一定深度后,又急剧减少。

裂隙水主要分布于基岩广布的山区,平原地区一般仅埋藏于松散沉积物所覆盖之下的基岩中,在地表极少出露。裂隙水象孔隙水一样,亦可按埋藏条伴区分为裂隙潜水和裂隙承压水;此外按裂隙的成因不同,可分为构造裂隙水、成岩裂隙水及风化裂隙水。

七、岩溶水

在可溶性岩石(如石灰岩、白云岩、石膏等)的溶隙中贮存、运动的地下水称岩溶水。我国可溶性岩石广布,尤其是广大西南地区岩溶地貌发育,岩溶水分布极为广泛,水文情势非常复杂。概括起来,岩溶水有如下基本特征:

第一,分布上的不均匀性。岩溶水的不均匀性主要是由于可溶性岩石强烈的透水性,以及岩溶空隙在空间分布上的不均匀性所造成的。象石灰岩其原始孔隙很小,透水性能差,但经溶蚀以后产生的不同形状的溶隙,包括溶蚀漏斗、落水洞、溶洞,其渗透性能可比原始的孔隙增大千万倍,一些巨大的地下管道和洞穴,可成为地下暗河,加上岩溶发育程度在空间上的差异性,促使岩溶水在地区分布上存在严重的不均匀性,而且往往造成地下埋伏有暗河,而地表水难以滞留而干旱缺水。

第二,地下径流动态不稳定。这种不稳定性一方面表现为岩溶水的地下径流速度比其他类型的地下水流要快,各向异性强,即使处在同一水力系统内,不同过水断面上的渗透系数、水力坡度、渗流速度各不相同,往往是层流和紊流两种流态并存。另一方面还表现为岩溶水的水位与流量过程,呈现强烈的季节性变化。其水位变幅可达几米甚至几十米;流量可相差几十甚至上百倍。

第三,地表径流与地下径流,无压流与有压流相互转化岩溶地区从分水岭到河流各排水基面,一般均具有向地表径流迅速转化的趋势。但在此过程中,由于受到岩溶程度差异、岩性以及构造条件、地貌形态变化等的影响,造成地表明流与地下暗河之间频繁交替转化的现象。当地下径流遇到非可溶性岩或阻水断层的阻隔时,则常以泉或冒水洞的形式转化为地表明流。

从总体上看,岩溶地区的地下径流总是趋向附近的排泄基面、向河谷或低洼处汇聚,以水平循环运动为主;但在岩溶化地块发育的溶蚀洼地,落水洞和漏斗成为地表水与地下水之间的联系通道,水流以垂直运动为主,相互之间水力联系很差。

当地下径流由过水断面比较窄的裂隙处向开阔的溶洞发育地段汇聚时,承压性质的水流可转化为无压水流;反之无压流又可转化为有压流。

此外,岩溶地区的地下水分水岭与地表水的分水岭一般来说不相重合,这主要是由于地表和地下的侵蚀营力不同,侵蚀速率不同,尤其是可溶性岩的化学组成成分变异等所致。

爱华网

爱华网