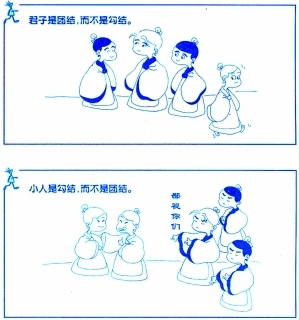

【今解】孔子所讲的小人,基本上都是与君子相对应的。从某种意义上来说,小人好像就是君子的“相反数”或是“绝对值”。若是说君子是“才德出众之名”,那小人便是少德之人。

朱熹称小人为“细民”。

所谓“长”,就是常的意思。所谓“戚”,一个“戚”字时,其意思是忧愁和悲伤;“戚戚”的意思是忧惧貌。这样看来,“戚戚”确含有忧愁、悲伤和忧惧的意义。

实际上,小人的确是“长戚戚”,也就是经常的感到忧愁、悲伤和忧惧。关于这一点,我们可以观察经常忧愁、悲伤和忧惧的人,看这些个人是不是小人,也就是道德低下的人。所以说,小人之所以是小人,他是一定具备经常忧愁、悲伤和忧惧的特点。不然,怎可谓是小人呢?

那为什么小人就一定会经常忧愁、悲伤和忧惧呢?道理何在呢?我们首先可以这样来看,君子之所以是君子,为什么?还不就是因为才德出众吗?既然如此,一个才德出众的君子一定是一个掌握了相当有益于自己与他人言行的人,既然是一个掌握了相当有益于自己与他人言行的人,也就是等于掌握了许许多多、方方面面的既有益于自己又有益于他人的言行,请问:这样的人,也就是君子,他在生活中还能够会有经常的忧愁、悲伤和忧惧吗?如果会有,他那些个掌握了的许许多多、方方面面的既有益于自己又有益于他人的言行是“吃干饭”的吗?所以说,小人们之所以是经常的忧愁、悲伤和忧惧,其根本原因就是因为没有像君子那个样掌握那么多的既有益于自己又有益于他人言行的缘故。换言之,就是因为小人没有像君子那样掌握那么多的既有益于自己又有益于他人言行的缘故,所以他们才会经常的感到忧愁、悲伤和忧惧,不是吗?这也像是我们常说的“艺高人胆大、胆大人艺高”的民谚,如果不是艺高,能够胆大吗?胆大,难道不是因为艺高吗?所以说,作为小人,他没有那个“艺高”,当然也就不会“胆大”了,不是吗?既然如此,还不就只是剩下了经常的忧愁、悲伤和忧惧吗?

孔子说“小人长戚戚”,也就是小人经常的“戚戚”,而不是小人就永远的“戚戚”。之所以是这个样来讲,还就是因为小人是一个道德低下的人,而不是一个完全丧失道德的人。实际上,作为一个人,一生一点道德都不存在的现象是没有的。所以说,作为一个小人,他的身上或多或少的还是存在着一些的道德,只不过是与君子相比较少了许多罢了。也就是说,就是因为小人们身上所仅存的那一点点道德使然,小人们才会是经常的感到忧愁、悲伤和忧惧,而不是永远的感到忧愁、悲伤和忧惧。

事实上,如果我们会经常的感到忧愁、悲伤和忧惧,那一定就是小人了,作为君子,他永远都不会经常的感到忧愁、悲伤和忧惧,不是吗?此我们可以举例说明,譬如一个贪官,他能不会经常的感到忧愁、悲伤和忧惧吗?当然会,为什么?还不因为自己是小人?如果是一个君子呢?他的所作所为都是既有益于自己又有益于他人,请问?这个君子有何可经常的感到忧愁、悲伤和忧惧呢?不是吗?

作为小人,他也不是一成不变的,只要经过学习与改造,他完全还可以成为一个君子的,所谓“浪子回头金不换”是也!但君子则不同,一旦成为君子,他就不会变化,或是很难变化了。关于这一点,有一些个像我们所掌握的骑自行车、驾驶汽车和游泳等等技能,一旦学会,永不会忘,不是吗?

【原文】子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

【今解】所谓“君子坦荡荡”,就是指君子的心胸非常的宽广。事实上,一个人如果心胸非常的宽广,一定会是十分有益于自己的生命历程。换言之,如果心胸非常的宽广,对于生命而言,是非常益于其长寿的。关于这一点,孔子曾经说过“仁者寿”的话。虽然君子与仁者之间还有不同与区别,但是就宽广的胸怀这一点来讲,二者应该是相同的。换言之,作为君子来讲都已经做到心胸宽广了,何况仁者呢?反之,作为仁者来讲,他之所以能够长寿,也是离不开宽广的心胸,从这个意义上来说,宽广的心胸难道不是有益于其生命历程,也就是长寿吗?所以说,宽广的心胸是自己能够长寿的必须条件。从另一个角度来讲,我们今天可以在各种的媒体之中看到有关长寿之人的报道,可以这样说,几乎所有的长寿之人都会异口同声的说自己长寿的首要因素就是心胸开阔,所以说,作为心胸广阔就是能够长寿的必须条件,也可能是唯一的条件。诚然,此讲的这些个心胸宽广的、能够长寿的人不一定会都是君子,但又有谁能够确定他们就一定不会是君子呢?换言之,作为君子,他是一定的会心胸广阔,但是,心胸开阔的人却不一定都是君子。但是,无论怎样讲,开阔的心胸确实是有益于自己的生命历程,也就是能够长寿。此外,据我国传统的医学理论来讲,心胸广阔也是身体能够健康与长寿的首要条件。

所谓“小人长戚戚”,也就是说小人会经常感到忧愁、悲伤和忧惧。据我国传统医学理论来讲,忧愁、悲伤和恐惧是一定会伤及到相应脏器的,如果长此以往,难道最终不会严重影响到其生命吗?既然如此,长寿还应该是能够做到的事情吗?再者说,又有谁听说过人的长寿是在经常感到忧愁、悲伤和忧惧之中获得的?不是吗?

总之,作为一个君子他“坦荡荡”,这是十分有益于自己的生命历程,也就是身体能够健康和长寿。作为一个小人他“长戚戚”,这是无益于自己的生命历程,也就是身体很难健康和长寿。所以说,这也是君子与小人的大区别之一!【原文】子温而厉,威而不猛,恭而安。

【今解】此章是孔子的学生所为,是对孔子形象的形容与总结。

所谓“温”,就是温和,也有温暖的意思。所谓温和,主要是对人而言,也可以说是对于别人的一种基本态度。当然也可以这样说,在人与人的相互关系之中,孔子始终都是采取温和的态度。孔子为什么要采取温和的态度来对待人生呢?这是我们需要关注的重点。也可以这样来讲,对人要温和的道理恐怕我们并不陌生,但从根本处讲为什么对人要温和,以及对人不温和会有什么样的不良后果等等的问题是我们更加需要了解的。

从根本处讲,也就是从人类的进化史来讲,人是由猿进化而来的,也就是说,我们人类在千百万年的进化当中自身肯定是携带了大量的猿或类人猿的基因,这一点无庸置疑。譬如其头颅、五官、四肢的体位,甚至是指甲等等;也就是说,猿、类人猿与我们的今人都是非常的相像。所以说,就猿或类人猿这种的动物来讲,其性情与其它相当多的动物来比较,还是温和的,特别是相对于许多的食肉动物而言。关于猿或类人猿之所以存在一个相对温和的性情,主要是由食草的天性而决定的。换言之,由于猿或类人猿是一种食草动物,再由于其食物大都是集中在树木之上而一般情况之下又不会造成食物的匮乏,继而就不会因为食物的获得而去进行殊死的争斗,所以久而久之在它们性情的形成之中就有了温和的底蕴。换言之,由于食物始终是处于非常充沛之状况,这样就会减少或是基本上杜绝为了食物而进行的争斗,进而形成了猿或类人猿比较温和的性情,而猿或类人猿又将这种相对温和的性情遗传给了人类,以至于到了今天。从另一方面来讲,在这个世界上,大凡是食草的动物,其性情基本上都是比较温和,而食肉动物则不同,他们的性情一般都是比较的凶猛而决不会是温和。究其原因,根本区别就在于其食性,也就是食草与食肉。再往下追究其因,就是因为食肉动物是以其它动物的身体为食物,而凶猛则是获得食物的必要前提,也就是说,必须要具备凶猛的性情来捕杀其它的动物以后才能够果腹,否则将无法生存。而食草动物则完全可以不像食肉动物那样来的凶猛,因为食物既可以方便的唾手可得而且还又是源源不断。

就是因为人类本身的基因里面早已经具备了温和的成分,所以说,作为人类,自觉不自觉的就会离不开温和。关于这一点,就好像是人类既是食草,又是群居的动物一样,他们自觉不自觉的离不开草类食物与群体。或者说,他们对于食用草类食物与过着群居的生活早已麻木了,反之,如果我们将这一切颠倒过来,请问,我们还能够正常的生活多久?所以说,温和的性情是我们骨子里面的东西,是我们无法离开的;温和的天性还为我们的生活创造了诸多的价值观,一旦离温和的性情稍稍远一些,就会出现种种的问题,譬如谩骂、争斗、怨恨与疏远等等等等,不是吗?

诚然,作为远古的孔子,他肯定不会知晓我们许多的现代科学知识,但是,孔子作为圣人,他一定会能够感觉到温和的性情是有益于我们生活的。而作为今人,我们可以使用诸多的现代科学知识来证明孔子的种种之思想,不也是证明孔子思想是完全正确地吗?

爱华网

爱华网