每每看完电影总会有种失落感,抓不准自己的思路。写一篇观后感,或者说伪影评貌似是个不错的选择。最近迷英剧,且多看的是有点儿史实性的历史剧,以便在大言不惭地说起自己是学历史的同时,还可以看点儿电影娱乐一番。

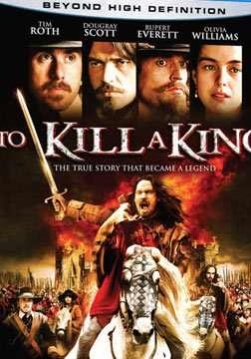

《叛徒与英雄》貌似是部老电影了,看名字就不得不先给译者点个赞,因为影片的原名是《TOKILLAKING》,让我这个英语渣来翻的话估计就是《杀死国王》,一点美感和内涵都没有,不仅难以把握主旨,且不利于在人群中辨识男主角。不过有个好处就是可以锁定历史背景。

英国历史上被公开杀死的国王也就只有查理一世了。看完电影之后总觉得他还有那么点儿可怜——所谓不作就不会死,对他来说挺适用的:狂征暴敛,组建军队,发起内战,尽管被囚禁依旧死不悔改,不同意议会要求其签署的条约,不愿意放弃权利,于是子孙被流放,自个儿被砍头。当然了,就算他签署条约,手段强硬的克伦威尔还是会把他给杀了吧,革命需要流血,改革也需要牺牲,历史要他死他不得不死。但怎么说呢,也许最后的胜利还是属于国王——查理一世的儿子重新取得了对国家的统治权,并且挖出了克伦威尔的尸体帮他报了仇。生而为王,至死也还被一些民众当成是“人间的神灵”,但他所在的时代,国王的权利已经不再至高无上了,他的野心和抱负受到来自教会的制约和来自议会的质疑。复杂的国家环境,不能与地位相平衡的权利使查理一世的自尊受到伤害,欲望更加膨胀,最终导致了他的悲剧。也许就像剧里人物说的那样,查理一世没有意识到,上帝是派他来“管理这个国家,而不是统治”,他在乎自己与生俱来的神圣血统,一心想要扩大自己的统治范围,至死都觉得自己是民众的捍卫者,实际上他并没拿人民当人看。

相对应的,查理一世死后,以护国公身份统治英国的克伦威尔又作了什么呢?强硬的手段推动所谓“公平自由”,以军事统治国家,想着扩大版图,试图征服天下。他对于生命的漠视也同意没有为给他带来好结果。

写到这里,我发觉自己似乎是在用历史目光(必须强调下非专业性以免贻笑大方)来看待这部剧了,但实际上这部电影无疑是讲克伦威尔和他的好基友托马斯·费尔法克斯之间关于爱和背叛的故事的(能把历史剧拍得如此基情的只有腐国了,哦对了,需要刨去一个汉武帝和卫青==)。当然,如果刨去基情部分(我去突然发现好像不剩啥了!!),用严肃的目光来审视这部电影(咳咳严肃点),克伦威尔的革命应当是电影的主线。

涉及到战争和改革的题材时,英剧似乎总是要宣扬下腐国绅士们对于战争的厌恶和对和平的向往。这部剧中贵族出身的托马斯就扮演了这样一个角色。影片开头,被俘虏的军队中一名士兵试图刺杀克伦威尔,托马斯一枪打掉了刺客的剑,救下了他。克伦威尔拔剑欲杀刺客,却被托马斯沉默而坚定地拦下了。影片由此开始了对人物性格的刻画。

新贵族托马斯·费尔法克斯虽然是独立派的领导人,带领军队战胜国王的将军,却依然留着旧式长发,绅士而温和;他的副将,小地主出身的资产阶级,奥利弗·克伦威尔却略显暴躁,但有着坚韧的性格和执着的信念,为了不让刺客伤害到托马斯,甚至在夜里守在他帐旁。相比托马斯的温和派作风,奥利弗的强硬手段在改革过程中往往更具有实践性。战争胜利后,独立派力求限制国王的权利,二人同时向议会元老霍利斯发难,要求制定新的条约。咄咄逼人的奥利弗让霍立斯退无可退,却只得到嘲讽的眼神,而托马斯出声附和则完全扭转了局面,奥利弗因此得以草拟新条约。相同的追求和地位与思想上的互补,让二人有着常人难比的友谊(基情)。这也许也是奥利弗之后一直采取强硬手段建立政权的原因:威信既不能靠自己的出身树立,那便使用暴力吧。往往出身较低的人掌权之后都要用暴力的手段加强统治,除去统治真正的需要,也许是因为他们内心深处有些自卑。这一点是一直处于上层社会的托马斯所不能理解的。也是后来他们产生分歧的主要原因之一。

托马斯的出身使他始终保持着统治阶级的意识,更愿意用平和的手段进行改革,不愿意看到流血。尽管被称为反叛者,他却始终对国王有种责任感。这由他的信仰,他的血统,他的阶层,也由他的性格决定。优柔寡断和瞻前顾后是上层改革者永远改不掉的毛病。一直到必须审判国王的时候,他还在顾虑着自己子孙的爵位,放走被国王收买的霍利斯,以便给自己的后代留条后路。后来的后来,克伦威尔被从坟墓里刨出来,挂在墙头风成干尸,托马斯却能够独善其身,得到查理二世的赦免,全身而退,不可不谓人生赢家。

我始终对宗教保持着一种敬畏感,像伊斯兰教和基督教这种带有一定民族性和国家性,并且教派分立的集体信仰,总让我对于其能够产生的力量感到惧怕。影片中对于宗教在改革中的作用描述的较为隐晦,但却始终贯穿全篇。

当时的英国,天主教的统治地位已被加尔文教所取代,但国王的法国妻子却是虔诚的天主教徒,查理一世一心想着扩大权利,却迟迟得不到教会的认可,似乎也在寻求外来的帮助。主教们不得不心存警惕,时刻防止天主教的复辟。因此在与王权的斗争中,资产阶级与教权在进行了联合。但国教内部却依然存在分歧,上层贵族与新兴贵族和中层资产阶级的矛盾一直没有解决。尽管历史上的克伦威尔是个虔诚的清教徒,但影片似乎着重表现了他的“无神论”倾向:教徒们祷告时他的警惕和漠然;对有神授皇权的国王他照样大吼大叫;向民众展示国王的鲜血,红的,和我们没什么不一样。政治家往往没有信仰,不过他们总是善于利用信仰的力量。

克伦威尔的反应与托马斯妻子安妮的表现形成了鲜明的对比:因为忠于国王,安妮在革命中有意或无意造成了破坏,也由于她一再强调对于家族未来的考虑,使得托马斯摇摆不定。贵族们对国王始终下不了狠手的原因大抵如此——他们也试图“拥抱新世界”,但国王几乎就是神的代表,摧毁国王就等于摧毁了他们的信仰。这也是托马斯与克伦威尔的分歧之一:他依旧想要效忠一个“真正的国王”,奢求他悔改;为了保存国王,他要求以劝告代替审判;尽管不认同国王的行为,他也始终承认君权神授。在最终的审判国王时,他之所以不顾独立派同盟的鄙视,毅然决然地离开,一方面因为克伦威尔的手段不能使他认同,一方面也是无法背弃自己的信仰。而克伦威尔后期的统治不能得以继续,与此也有很大关系:他打破了民众心中的信仰,这使得他失去了集结民众的力量,也失去了教权的支持。

国王被处死之后,本被视作“英雄”的托马斯成为了“叛徒”,克伦威尔代替了他的将军位置,成为了新的“英雄”。尽管托马斯的政治主张与克伦威尔不同,更渴望王权复辟,但他同时也痛恨腐朽政府,。当克伦威尔组建新政府时,他依然为了自由和和平的信念回到了他的身边,并试图用自己对克伦威尔的影响,使得革命能够按照反对封建专制的理念进行下去。但克伦威尔的行为显然不是托马斯所能够控制的了,他的血腥统治和巨大野心使他逐渐走向了军事独裁,背离了革命成果,变成了共和政体的“叛徒”。从这个层面上讲,托马斯才是忠于革命的人。

影片最后,托马斯试图通过杀死克伦威尔以使得这样的政治不再继续。TOKILLAKING,“杀死”国王,最初是他们共同的奋斗目标,然而多年以后,克伦威尔杀死了真正的国王,自己却变成了的“THEKING”。他们曾经是国王统治共同的“叛徒”,同时也是引领人民赢取自由的“英雄”。但在新政权建立之后,叛徒与英雄又有了新的定义。

曾经共同的信念和深厚的友谊使托马斯终究下不了手,在克伦威尔悲愤欲绝的叫喊之下,托马斯选择抽身而去。

多年后,克伦威尔死去。托马斯在帮助了国王之子查理二世复辟了斯图亚特王朝后,因不满其对克伦威尔尸体的处理,彻底退出政坛。瑟瑟西风中,托马斯骑于马上,克伦威尔的尸体悬于城门:“在怀疑经历了风雨之后,所有的事情都证明,我还是站在他的那一边。但为了对自己负责,我辜负了他。我爱他,但我辜负了他。”

谁是英雄?谁又是叛徒?是坚持了信仰背弃了革命的托马斯?还是改变了历史背弃了原则的克伦威尔?

无解。这世上本无英雄。这世界本就是用来背叛的。

爱华网

爱华网