《春酒》课堂实录

执教:郫县岷阳实验外国语学校 李晓娟

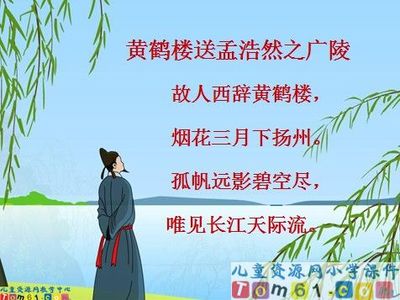

一、诗歌导入

师:同学们,老师从郫县来到双流棠外,将要和同学们一起学习台湾女作家琦君的散文《春酒》。我国自古就有喝春酒的习俗,很多文人也把春酒写进了自己的作品。你看,全唐诗中就有这样的诗句:

(投影展示)“春酒半酣千日醉,庭前还有落梅花。”【杂曲歌辞·太和第四】

(全班同学齐读诗句)

师:你知道这两句有关春酒的诗句都写了哪些内容吗?

生1:写了诗人沉醉于春酒。

师:这是一种怎样的沉醉?

生1:千日醉。看出诗人沉醉的程度很深。

师:诗人由千日醉还联想到了什么?

生2:联想到了庭前的落梅花。

师:“千日醉”和“落梅花”之间有着怎样的关系呢?千年之后,琦君也把“春酒”写进了自己的文章,在她的笔下,又写了什么,联想到什么呢?让我们一起走进琦君的《春酒》。

二、自读课文,感知春酒

师:请大家自由地大声地朗读课文,要求标注好段落序号,初步感知文章大意,思考:文章围绕“春酒”写了哪几件事?你能用最精练的短语概括吗?在朗读课文之前,老师提醒大家注意表对象的变化、地点的转移、时间的更迭的词。

(教室里书声朗朗。)

师:声音渐小,看来大部分同学都已完成了朗读。你能说说文章围绕“春酒”写了几件事吗?

生1:我认为写了三件事。第一件是喝春酒,第二件是喝会酒。

师适时发问:你怎么判断文章写了这两件事?行文中给了你怎样的提示?

生1:我找到了第五自然段中的第一句话:“春酒以外,我家还有一项特别节目,就是喝会酒。”这是过渡句,承上启下。

师:接着写什么?

生1:写“我”炮制春酒。

师:文章中有没有词语提示你事情发生了转变?

生1:有表时间的词:“今年”。

师:大家看看,为了和前面的句式一致,我们可以把“‘我’炮制春酒”改为什么?

生齐答:酿春酒

师小结:文章以时间为序,写了小时候“我”喝春酒、喝会酒的情形,也记叙了多年后“我”酿春酒的行为。(板书)

三、春酒半酣千日醉——阅酒醉之人

师:古人喝春酒,半酣千日醉。琦君笔下的人物是否也因春酒而沉醉呢?请同学们默读课文,在文章中勾画出描写各种人物的句子,看看他们是如何沉醉的?沉醉的仅仅只是春洒吗?请做好批注。

(生默读课文,老师巡视,检查学生勾画批注的情况。)

师:我们一起来交流大家批注的成果。

生1:我勾画的是第三自然段的“要泡一个月,打开来,酒香加药香,恨不得一口气喝它三大杯。”

师:我注意到你把重音放在了“恨不得”上,为什么要这样处理?

生1:这个词表现出我对春酒的喜爱与喝春酒的迫切。

师:你关注到的是“我”的心理活动。还有没有别的表现“我”沉醉于春酒的句子呢?

生2:我找到的是“其实我没等她说完,早已偷偷地把手指头伸在杯子里好几回,已经不知舔了多少个指甲缝的八宝酒了。”从这里可以表现出“我”对春酒的喜爱。

师:老师把“偷偷地”去掉,把“多少个指甲缝”改成“多少”,这样可以吗?

生2:不可以。因为去掉“偷偷地”就不能表现出小孩子的俏皮,而“多少个指甲缝”更能准确地表明“我”到底喝了多少的酒。

师:而且还可以和前文母亲所说的“只能舔一指甲缝”形成对照。原来,我们品析句子还可以注意修饰语。我们在赏析关于“我”的句子时还能找到别的角度吗?

生3:我关注的是动词。“我端着,闻着,走来走去,有一次一不小心,跨门槛时跌了一跤,杯子捏在手里,酒却全洒在衣襟上了。”“端”“闻”“走来走去”“跌”“捏”这些动词表现出我对春酒的珍爱。

师:你能根据这些动词想象一下“我”是怎么端的吗?

(学生都尝试着做出各种端的动作,有放在胸前的,有搁在嘴边的。)

师:尽管文章没有具体限定是怎么端的,但是,我们把后一个动词“闻”联系起来读,就可以读出画面。原来,酒杯是捧在唇边的。看来,精准的动词能为我们勾勒画面。

生4:我找的是这一句:“我呢,就在每个人怀里靠一下,用筷子点一下酒,舔一舔,才过瘾。”我也找到了“靠、点、舔”这些动词,读出了“我”对春酒的喜爱之情。

师:“我”如果只是为了喝春酒,完全可以趁母亲不注意时大喝几杯啊,为什么非得在每个人怀里靠一下呢?你觉得我沉醉的仅仅只是酒吗?

生4:更在意的是邻里间那种亲密的关系。

师:琦君之意不在酒,在乎亲密、快乐、热闹的氛围。其实,这个句子除了动词外,我们还可以注意句式的特点。我们把“呢”字去掉,和原文比照朗读,你能读出什么来?

(生第一遍朗读原文,第二遍去掉“呢”字朗读)

生5:在“我”字后停顿,而且加上词气词“呢”,更能突出出“我”的狡黠与调皮。

师:有没有同学从修辞手法的角度来考虑呢?

生齐读:“我是母亲的代表,总是一马当先,不请自到,肚子吃得鼓鼓的跟蜜蜂似的,手里还捧一大包回家。”

师:这里用了什么修辞手法?

生齐答:比喻。

师:把什么比喻成什么?

生6:把“我”吃春酒吃得肚子鼓鼓的那个样子比喻成蜜蜂。

师:“我”是一个如花似玉的小姑娘啊,老师觉得这里把蜜蜂换成蝴蝶,从形象上来讲更美丽。你觉得呢?

生7:我觉得不能换。因为“我”的肚子鼓鼓的,和蜜蜂大大的肚子很相似。

师:哦,形态相似。

生8:我也觉得不能换。蜜蜂是很勤劳的,它每天采很多蜜就像“我”捧一大包回家一样。

师:蜜蜂收获蜜糖,就像我收获春酒一样。动作行为相似。

生9:它们的味道也是一样,都是甜的。

师:味道相似。看来,好的比喻,不仅是形似,更是神似。刚才大家找到的都是描写“我”的句子,还有哪些人沉醉于春酒呢?

生1:还有小花猫。从“直舔”这个动词看出它沉醉于春酒。

师:这位女同学很细心,注意到了小花猫。但你留意到这个句子中的“也”了吗?这个“也”是针对谁说的啊?

生齐答:“我”。

师:原来,写小花猫实则是衬托“我”。还有谁因春酒而沉醉?

生2:母亲。我找的是这一句:“母亲得意地说了一遍又一遍,高兴得两颊红红的,跟喝过酒似的。”我从“说了一遍又一遍”“两颊红红的”看出母亲沉醉于春酒。

师:母亲喝酒吗?

生2:“其实母亲是滴酒不沾唇的”。

师:母亲没有喝酒却胜似喝酒,这是为什么呢?她沉醉的又是什么呢?

生3:她也沉醉的是乡人间的亲密美好的氛围。

师:从中,可以看出母亲是一个怎样的人?

生4:大方、热情。

师:文中还写到了哪些人物?

生齐答:乡亲

师:你能从文中找到对乡亲中一个代表性的人物的描写吗?

生齐读:“花匠阿标叔也巴结地把煤气灯玻璃罩擦得亮晶晶的,呼呼呼地点燃了,挂在花厅正中,让大家吃酒时划拳吆喝,格外的兴高采烈。”

师:你能用我们刚才品析句子的方法来品析这个句子吗?

生1:我找到的是两个修饰语:“巴结”和“亮晶晶”。“巴结”表现出阿标叔很勤快。

师:为什么“巴结”就能表现出阿标叔的勤快呢?“巴结”这个词我们现在怎么用?

生2:是个贬义词。

师:这位同学从词的感情色彩作了分析。在文章中是贬义吗?

生2:不是。是褒义。

师:作事情很勤快,甚至到了巴结的地步,可见阿标叔之热情。

生1:写玻璃罩擦得亮晶晶,写出阿标叔很用力。

师:表面上在写玻璃罩,实则写阿标叔。从侧面写出他的卖力,突出他的热情。阿标叔这样做也仅是为了春酒本身吗?

生齐答:不是,是乡人间的融洽的气氛。

师小结:琦君笔下的这杯春酒,醉了作者自己,醉了母亲,也醉了乡人。而他们也不仅仅只是因春酒而沉醉,他们沉醉的是浓浓的人情民风之美。

四、庭前还有落梅花——解春酒之味

师:如今,我了如法炮制酿春酒。然而,“我”现在自己酿的酒,还能喝出以前的味道吗?

生齐答:不能。

师:按理讲,制作方法一样,材料一样,甚至还更好,美国的葡萄酒,进口的,味道应该更好啊,为什么味道却反而不如以前了?读到这儿,老师忽而想到了鲁迅笔下《社戏》里的迅哥儿,他也有同样的疑问:为什么第二天再吃六一公公家的豆,却并没有昨夜的好呢?我们一起来回顾这一段:

生齐读:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”

师:豆还是原来的豆,为什么滋味却变了呢?迅哥儿怀念的仅是罗汉豆本身吗?他怀念什么?

生1:他怀念的是小伙伴的友谊

生2:他怀念的是偷偷摸摸和小伙伴一起偷豆的气氛,比任何调料都更有滋味。

生3:怀念已然逝去的童年。

师:课文中和这一段有异曲同工之妙的地方在哪里?

生齐读最后一段。

师:琦君所怀念的也仅仅只是春酒吗?她怀念的是什么?

生1:怀念美好的童年和慈爱的母亲。

生2:怀念热情淳朴的乡亲,怀念故乡。

师:春酒只是载体,承载的是琦君对美好的人和事的怀念。课文解读到现在,你能理解“春酒半酣千日醉,庭前还有落梅花”中“落梅花”的含义了吗?

生齐答:表达思乡愁绪。

师:看来,让古人今人沉醉的都是春酒以外的情感。

(生再齐读最后一段,师指导朗读,提示重音和语气,生读出无限怅惘之情,体会其中淡淡的忧伤。)

师:是啊,“到哪里去找真正的家醅呢?”琦君自1949年离开大陆来到台湾,之后定居美国。大陆越来越远,她能找到“真正的家醅”吗?

生:不能。

师:然而时过境迁,她找到了吗?她“真正的家醅”在哪 里?

生:在心里。

师:并且,她还把心里的故乡诉诸于文字,她就是一个无数次在笔墨之间寻找回家路的女子。我们要从她的文章中去找。

资料助读一:

“我们从大陆移植来此,匆匆将三十年。生活上尽管早已能适应,而心灵上又何尝能一日忘怀于故土的一事一物。水果蔬菜是家乡的好,鸡鱼鸭肉是家乡的鲜。当然,风景是家乡的美,月是故乡明。”

生齐读(满含情感地)。

师:余秋雨曾说过,一个人的乡愁在胃里。

资料助读二:

“像树木花草一样,谁能没有一个根呢?我若能忘掉故乡,忘掉亲人师友,忘掉童年,我宁愿搁下笔,此生永不再写。”

生齐读(动情地)。

师总结:“春酒半酣千日醉,庭前还有落梅花。”这首诗的作者和琦君一样,都在春酒里寻找故乡。年龄可以增长,居处可以变迁,但惟一不变的是内心深处古人今人共有的乡愁。

爱华网

爱华网