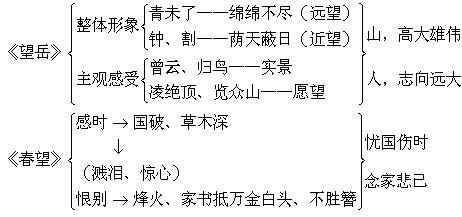

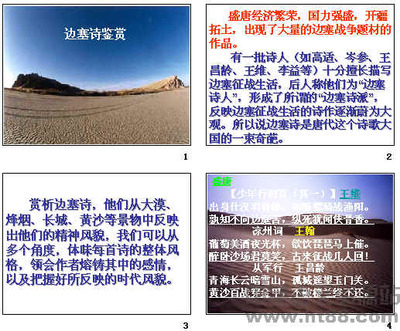

高考边塞诗鉴赏学案

一.边塞诗考点有:

1、字词、语句的理解。

对字词的理解,重在考查:①对词义的理解。主要是考查正确解

释诗中实词的语境义。如对《望蓟门》“三边曙色动危旌”一句中“危”字意义的考查,对“烟台一望客心惊”一句中“客”所指代的对象的考查,皆属此类。②在诗中的表达作用,如《望蓟门》中“望”在全诗中的地位和作用,“海畔云山拥蓟城”一句中“拥”字的作用。③理解诗句的含义和描绘的景象。如《凉州词•其一》要求学生通过解读语句来描绘诗中所写的边塞景象。

2、写作手法分析。

写作手法的分析,其考查点多为语言风格、抒情方式、修辞手法、表达方式等。

①明确作品的背景和作者,有助于我们更好的把握诗歌的语言风格。学生还应该积累一些描述语言风格的固定术语,这样有助于准确标书作品的语言特色。

②抒情方式,包括直接抒情和间接抒情。如果诗中有议论性语句,多为直接抒情。边塞诗中的间接抒情多为借景抒情(选特定的景抒特定的情;借眼前之景抒一己之情)、怀旧用典(回顾往事,景中寄情;借助典故,抒发襟怀)。

③修辞手法的考查,要求学生能够准确判定诗中运用的修辞手法,并说说作者是如何运用这些手法的,它们在传情达意方面起到了怎样的作用。这就要求学生对常见的修辞手法的概念和基本作用有一个大致的了解方能答题。

④对诗眼的准确把握与理解。答这种题时,学生首先要理解该字的基本含义;其次是展开想象,体会这个字在句中描绘的景象;最后,结合诗歌的思想感情,说明该字是如何活化画面,构筑意境,表达情感的。

⑤表达方式的选用及其作用。如“‘高高秋月照长城’与前三句写法上有何不同?这样的写法有什么好处?”考查的就是表达方式的选用及其作用。这就要求学生明确表达方式类型:叙述、描写、议论、抒情,并且了解其各自的作用。

二、边塞诗的特征:

1.意象:边关、玉门关、羌笛、胡人、胡马、黄河、长城、明月、阴山、黑山、烽火、狼烟、宝剑、马、铠甲等。

2.掌握边塞诗常表达的思想感情:

(1).歌颂将士奋勇杀敌、以身许国的;(2).表现自己投笔从戎、建功立业的;

(3).描写边塞山川景物、生活艰苦的;(4).描写征人念远思归、想念亲人的;

(5).描绘美满幸福生活、向往和平的;(6).痛斥君主穷兵黩武,草菅人命的;

(7).揭露军中苦乐不均、深切同情的;(8).抒发平生壮志难酬、怀才不遇的;

3.艺术风格和技巧。

豪迈旷达,雄奇壮美,豪壮悲慨,委婉清丽等。

善于运用比喻、夸张、对比、烘托、用典等手法来丰富内容,强化情感。

三、题型初探

1、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

军城早秋严武

昨夜秋风入汉关,朔云边月满西山。

更催飞将追骄虏,莫遣沙场匹马还。

【注】严武(726-765):字季鹰,华州华阴(今属陕西)人。曾任成都尹、剑南节度使,广德二年(764)秋率兵西征,击败吐蕃军队七万多人。

(1)诗的前两句描绘了什么样的景象?有什么寓意?

(2)诗的后两句表现了作者什么样的情怀?请简要分析。

2、阅读下面这首清诗,回答问题。

出关①徐兰

凭山储海古边州,旆②影风翻见戍楼。

马后桃花马前雪,出关争得不回头?

[注]①关,指居庸关。②旆(pèi),旌旗。

(1)诗的前二句,有版本作“将军此去必封侯,士卒何心肯逗留”,与本诗相比你更喜欢哪一种?请简要说明理由。

(2)“马后桃花马前雪”一句在艺术表现上有什么特点?请作简要分析。

3、阅读下面这首宋词,回答问题。

渔家傲秋思

范仲淹

塞下秋来风景异。衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里。长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里。燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐。将军白发征夫泪。

(1)请赏析“长烟落日孤城闭”的好处。

(2)词的一下阕分别以什么表达方式为主?全词表达了词人怎样的思想感情?

4、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

陇西行陈陶

誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是深闺梦里人。

(1)诗中“貂锦”指什么?这是一种什么手法?

(2)有人说诗的后两句震撼人心,你认为呢?为什么?

(3)就这首诗的内容来看,诗人表达的思想感情是什么?

5、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

夜上受降城闻笛李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

注:受降城指灵州。贞观二十年,唐太宗曾亲临灵州接受突厥一部的投降,故称之为受降城。

请简要赏析这首诗是如何抒发感情的。

6、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

河湟旧卒张乔

少年随将讨河湟,头白时清返故乡。

十万汉军零落尽,独吹边曲向残阳。

注:湟水源出青海,东流入甘肃与黄河汇合,合流的一带称“河湟”。诗中指吐蕃统治者从唐肃宗以来所进占的河西陇右之地。

(1)诗中塑造了一个什么样的形象?

(2)全诗表现了什么主题?请作简要分析。

7、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

从军行七首(其五)王昌龄

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

(1)第一句写景对于诗歌所描写的战事起了什么作用?

(2)请设想“红旗半卷”是怎样的景象,作者捕捉这个景象入诗要表现什么?

(3)这首诗的前两句和后两句之间是一个转折,分析前后内容的不同。

8.阅读下面这首宋词,然后回答问题。

诉衷情陆游

当年万里觅封候,匹马戍梁州。关河梦断何处?尘暗旧貂裘。

胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧州!

(1)请概括诗中的人物形象

(2)请分析这首词中典型的艺术手法。

9.阅读下面这首唐诗,然后回答问题

征人怨柳中庸

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山。

这首诗以《征人怨》为题,而不着一个“怨”字,“却尽得风流”,诗中之“怨”何来?请作简要的分析。

答:

10.阅读下面这首宋词,然后回答问题。

夜游宫•记梦寄师伯浑陆游

雪晓清笳乱起。梦游处、不知何地。铁骑无声望似水。想关河,雁门西,青海际。

睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。自许封侯在万里。有谁知,鬓虽残,心未死。

(1).这首词围绕题目的“梦”字,上片和下片分别描写了什么情景?

答:

(2).“有谁知,鬓虽残,心未死”几句包含着作者丰富的思想感情,试作分析。

答:

11.阅读下面这首诗,然后回答问题

塞下曲许浑

夜战桑乾北,秦兵半不归。朝来有乡信,犹自寄寒衣。

全诗运用了什么手法,表达了什么样的思想感情?

边塞诗鉴赏专题复习学案(教师版)

班级姓名

一.边塞诗考点有:

1、字词、语句的理解。

对字词的理解,重在考查:①对词义的理解。主要是考查正确解

释诗中实词的语境义。如对《望蓟门》“三边曙色动危旌”一句中“危”字意义的考查,对“烟台一望客心惊”一句中“客”所指代的对象的考查,皆属此类。②在诗中的表达作用,如《望蓟门》中“望”在全诗中的地位和作用,“海畔云山拥蓟城”一句中“拥”字的作用。③理解诗句的含义和描绘的景象。如《凉州词•其一》要求学生通过解读语句来描绘诗中所写的边塞景象。

2、写作手法分析。

写作手法的分析,其考查点多为语言风格、抒情方式、修辞手法、表达方式等。

①明确作品的背景和作者,有助于我们更好的把握诗歌的语言风格。学生还应该积累一些描述语言风格的固定术语,这样有助于准确标书作品的语言特色。

②抒情方式,包括直接抒情和间接抒情。如果诗中有议论性语句,多为直接抒情。边塞诗中的间接抒情多为借景抒情(选特定的景抒特定的情;借眼前之景抒一己之情)、怀旧用典(回顾往事,景中寄情;借助典故,抒发襟怀)。

③修辞手法的考查,要求学生能够准确判定诗中运用的修辞手法,并说说作者是如何运用这些手法的,它们在传情达意方面起到了怎样的作用。这就要求学生对常见的修辞手法的概念和基本作用有一个大致的了解方能答题。

④对诗眼的准确把握与理解。答这种题时,学生首先要理解该字的基本含义;其次是展开想象,体会这个字在句中描绘的景象;最后,结合诗歌的思想感情,说明该字是如何活化画面,构筑意境,表达情感的。

⑤表达方式的选用及其作用。如“‘高高秋月照长城’与前三句写法上有何不同?这样的写法有什么好处?”考查的就是表达方式的选用及其作用。这就要求学生明确表达方式类型:叙述、描写、议论、抒情,并且了解其各自的作用。

二、边塞诗的特征:

1.意象:边关、玉门关、羌笛、胡人、胡马、黄河、长城、明月、阴山、黑山、烽火、狼烟、宝剑、马、铠甲等。

2.掌握边塞诗常表达的思想感情:

(1).歌颂将士奋勇杀敌、以身许国的;(2).表现自己投笔从戎、建功立业的;

(3).描写边塞山川景物、生活艰苦的;(4).描写征人念远思归、想念亲人的;

(5).描绘美满幸福生活、向往和平的;(6).痛斥君主穷兵黩武,草菅人命的;

(7).揭露军中苦乐不均、深切同情的;(8).抒发平生壮志难酬、怀才不遇的;

3.艺术风格和技巧。

豪迈旷达,雄奇壮美,豪壮悲慨,委婉清丽等。

善于运用比喻、夸张、对比、烘托、用典等手法来丰富内容,强化情感。

三、题型初探

1、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

军城早秋

严武

昨夜秋风入汉关,朔云边月满西山。

更催飞将追骄虏,莫遣沙场匹马还。

【注】严武(726-765):字季鹰,华州华阴(今属陕西)人。曾任成都尹、剑南节度使,广德二年(764)秋率兵西征,击败吐蕃军队七万多人。

(1)诗的前两句描绘了什么样的景象?有什么寓意?

答案:晚秋、秋风、汉关、寒云、冷月、西山,诗的前两句描绘的是一幅初秋边关阴沉凝重的夜景。寓意边境局势的紧张。

解析:分析诗歌“意境”,答题步骤:第一步,描绘诗中展现的图景画面。第二步,概括景物所营造的氛围特点。第三步,分析作者的思想感情和营造氛围的作用意义。

意境(氛围)特点术语有:孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉,恬静安谧,雄奇优美 生机勃勃,富丽堂皇,肃杀荒寒 瑰丽雄壮, 虚幻飘渺 凄寒萧条 繁华热闹等。

(2)诗的后两句表现了作者什么样的情怀?请简要分析。

答案:诗的后两句表现了作者作为镇守边疆的将领,斗志昂扬,坚信必胜的豪迈情怀。第三句写部署奋力出击,显示昂扬的斗志;第四句写全歼敌军的决心,显示必胜的信心。

解析:分析“思想感情”答题步骤:第一步,调动积累,读品诗(词),理解内容,分析情感。第二步,有机整合,准确表述。

2、阅读下面这首清诗,回答问题。

出关①

徐兰

凭山储海古边州,旆②影风翻见戍楼。

马后桃花马前雪,出关争得不回头?

[注]①关,指居庸关。②旆(pèi),旌旗。

(1)诗的前二句,有版本作“将军此去必封侯,士卒何心肯逗留”,与本诗相比你更喜欢哪一种?请简要说明理由。

答:更喜欢本诗。本诗前两句点出居庸关的雄壮气势,景物描写鲜明生动,为后面抒情作了铺垫。“将军”两句缺乏形象感,并且与全诗思乡的情感内容不相称。

(2)“马后桃花马前雪”一句在艺术表现上有什么特点?请作简要分析。

答:①将关内桃花烂漫与关外白雪茫茫两个场景聚集到征马这一关节点上,描写生动,对比鲜明。②“桃花”与“雪”分别代指家乡的温馨与塞外的清冷生活,在诗中具有象征意义,蕴含了思乡的情感。

3、阅读下面这首宋词,回答问题。

渔家傲秋思

范仲淹

塞下秋来风景异。衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里。长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里。燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐。将军白发征夫泪。

(1)请赏析“长烟落日孤城闭”的好处。

答:写出了塞外的奇异(壮阔)风光,反映宋军守军力量薄弱,军情紧急,为下阕抒情作铺垫。

(2)词的上下阕分别以什么表达方式为主?全词表达了词人怎样的思想感情?

答:上阕侧重描写,下阕侧重抒情。全词抒发了作者的思乡之情以及壮志难酬,有家难归。

4、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

陇西行

陈陶

誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是深闺梦里人。

(1)诗中“貂锦”指什么?这是一种什么手法?

答:汉代羽林军穿棉衣貂裘,这里借指精锐部队,是借代手法。

(2)有人说诗的后两句震撼人心,你认为呢?为什么?

答:本诗的跌宕处全在三四两句。“可怜”句紧承前句,“犹是”句荡开一笔,另辟新境。“无定河边骨”和“深闺梦里人”,一边是现实,一边是梦境;一边是悲哀凄凉的枯骨,一边是年轻英俊的战士,虚实相对,荣枯迥异,造成强烈的艺术效果。一个“可怜”,一个“犹是”,包含着多么深沉的感慨,凝聚了诗人对战死者及其家人的无限同情。

(3)就这首诗的内容来看,诗人表达的思想感情是什么?

答:“可怜”“犹是”两句,以特别伤惨和沉痛的心情,用跌宕有致的语句,表达诗人对阵亡战士的哀伤和悼念,为后方闺中人不知实情依然梦里与爱人相会的令人痛彻肝肠的情感与伤怀。

5、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

注:受降城指灵州。贞观二十年,唐太宗曾亲临灵州接受突厥一部的投降,故称之为受降城。

请简要赏析这首诗是如何抒发感情的。

以工整的对仗的形式来写景,用了两个色彩鲜明的比喻。先从俯视的角度来写莽莽大漠上的黄沙,在月色的辉映下如同白雪,再从仰望的角度来写浩瀚空中的月色,那皎皎寒月犹如严霜。上下交映,只见整个大漠一片白茫茫,令人顿觉冷嗖嗖。诗人从地点、景物、气候三个方面着意刻画,反复渲染,营造出一个悲凉的氛围,为后两句抒发戍边将士思乡之情蓄势。

6、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

河湟旧卒

张乔

少年随将讨河湟,头白时清返故乡。

十万汉军零落尽,独吹边曲向残阳。

注:湟水源出青海,东流入甘肃与黄河汇合,合流的一带称“河湟”。诗中指吐蕃统治者从唐肃宗以来所进占的河西陇右之地。

(1)诗中塑造了一个什么样的形象?

答:记述了一个久戍河湟幸存的老兵,他的战友们都战死,自己有幸回到故乡,黄昏时分独自吹奏着边庭的乐曲,流露出的是一种深沉的哀伤。

(2)全诗表现了什么主题?请作简要分析。

答:诗通过河湟旧卒的遭遇,反映了唐代人民为战争付出的惨重代价,战争给人民造成巨大痛苦,控诉了唐政府的无能。

7、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。、

从军行七首(其五)

王昌龄

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

(1)第一句写景对于诗歌所描写的战事起了什么作用?

答:第一句描写浩瀚的沙漠,呼啸的狂风,漫天的尘土,黯淡的阳光,衬托出战事的紧张艰苦。

(2)请设想“红旗半卷”是怎样的景象,作者捕捉这个景象入诗要表现什么?

答:“红旗半卷”是侧面描写战况,一方面是风势很大,卷起红旗便于急行军,另一方面是高度戒备,不事张扬,把战事的紧张状态突现出来。

(3)这首诗的前两句和后两句之间是一个转折,分析前后内容的不同。

答:前两句写援军疾出,暗示战况紧张。后两句写捷报骤传,充满振奋喜悦。

8.阅读下面这首宋词,然后回答问题。

诉衷情陆游

当年万里觅封候,匹马戍梁州。关河梦断何处?尘暗旧貂裘。

胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧州!

(1)请概括诗中的人物形象

诗歌描写了一个曾经金戈铁马,驰骋疆场,现在虽被弃置不用,但仍胸怀报国之志的抗金英雄形象。

诗歌通过这一形象的塑造,表达了自己壮志未酬、报国无门的感慨。

(2)请分析这首词中典型的艺术手法。

这首词最大的特色是运用强烈的对比手法,以抒发作者心中的满腔的幽愤和无言的抗议。

这里是匹马驰骋疆场,那边是蒙尘貂裘战袍.

这里是壮心在前线站场(天山),那边是退居家乡(沧州)

作者用如此强烈的对比,深层次地揭示了词人的崇高理想与残酷现实之间的矛盾;从而激起读者对爱国志士产生很大的同情,对昏庸的南宋朝廷的憎恨.

9.阅读下面这首唐诗,然后回答问题

征人怨柳中庸

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山。

这首诗以《征人怨》为题,而不着一个“怨”字,“却尽得风流”,诗中之“怨”何来?请作简要的分析。

答:一是来自“金河”、“玉关”等许多实词的排列与组合,二是来自“复”、“与”等虚词之巧用,三是来自“岁岁”、“朝朝”等重叠词的妙饰,四是来自“归”、“绕”等动词的活用。怨年年岁岁频繁调动,怨时时刻刻练兵备战,怨气候酷寒,怨景色单调。

10.阅读下面这首宋词,然后回答问题。

夜游宫•记梦寄师伯浑陆游

雪晓清笳乱起。梦游处、不知何地。铁骑无声望似水。想关河,雁门西,青海际。

睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。自许封侯在万里。有谁知,鬓虽残,心未死。

(1).这首词围绕题目的“梦”字,上片和下片分别描写了什么情景?

答:上片写梦中所见,表现渴望行军作战,为国收复失地的心情。下片写梦醒所感,抒发壮志难酬的悲愤。

(2).“有谁知,鬓虽残,心未死”几句包含着作者丰富的思想感情,试作分析。

答:这句诗内涵十分丰厚。(1)、自幼立志报国建功立业;(2)、年纪老大而尚未如愿;(3)、壮志未酬而雄心不死;(4)、现实无望而寄于梦境,而这种种心情都在“有谁知”一语中流露出痛苦的无奈和深沉的激愤。

11.阅读下面这首诗,然后回答问题

塞下曲许浑

夜战桑乾北,秦兵半不归。朝来有乡信,犹自寄寒衣。

全诗运用了什么手法,表达了什么样的思想感情?

在艺术表现上一个显著的特点是运用“以少总多”的手法来反映现实,诗纯用白描手法,四句诗纯是叙事,诗人在成千上万的牺牲战士中,选择了一个战士的典型性的情节,即“朝来有乡信,犹自寄寒衣”来突出牺牲战士的悲剧,使人对牺牲者和家属寄予深刻的同情,这实际上是对制造这场战争的统治者的无声谴责,深刻地揭示了战争的悲剧性质。

《军城早秋》赏析

诗的第一句“昨夜秋风入汉关”,看上去是写景,其实是颇有寓意的。我国西北和北部的少数民族的统治武装,常于秋高马肥的季节向内地进犯。“秋风入汉关”就意味着边境上的紧张时刻又来临了。“昨夜”二字,紧扣诗题“早秋”,如此及时地了解“秋风”,正反映了严武作为边关主将对时局的密切关注,对敌情的熟悉。

第二句接着写诗人听到秋风的反映,这个反映是很有个性的,他立即注视西山,表现了主将的警觉、敏感,也暗示了他对时局所关注的具体内容。西山,寒云低压,月色清冷,再加上一个“满”字,就把那阴沉肃穆的气氛写得更为浓重,这气氛正似风云突变的前兆,大战前的沉默。“眼中形势胸中策”(宗泽《早发》),这是一切将领用兵作战的基本规律。所以诗的前两句既然写出了战云密布的“眼中形势”,那胸中之策就自不待言了,诗中略去这一部分内容,正表现了严武是用兵的行家。

“更催飞将追骄虏,莫遣沙场匹马还”。“更催”二字暗示战事已按主将部署胜利展开。两句一气而下,笔意酣畅,字字千钧,既显示出战场上势如破竹的气势,也表现了主将刚毅果断的气魄和胜利在握的神情,而整个战斗的结果也自然寓于其中了。这就是古人所说的“墨气所射,四表无穷,无字处皆其意也”(王夫之《董斋诗话》)。

如果把一、二句和三、四句的内容放在一起来看,就会发现中间有着很大的跳跃。了解战争的人都知道,一个闭目塞听、对敌情一无所知的主将,是断然不会打胜仗的,战争的胜负往往取决于战前主将对敌情的敏感和了解的程度。诗的一、二句景中有情,显示出主将准确地掌握了时机和敌情,这就意味着已经居于主动地位,取得了主动权,取得了克敌制胜的先决条件,这一切正预示着战争的顺利,因而,胜利也就成了人们意料中的结果,所以读到三、四句非但没有突兀、生硬之感,反而有一种水到渠成、果然如此的满足。这首诗写得开阖跳跃,气概雄壮,干净利落,表现出地道的统帅本色。诗的思想感情、语言风格,也都富有作者本人的个性特征。这不是一般诗人所能写得出的。[1]

严武(726—765)唐代诗人。字季鹰,华州华阴(今陕西华阴县)人。初为太原府参军事,累迁殿中侍御史。安史之乱时,跟随玄宗入蜀,擢谏议大夫。公元761年(肃宗上元二年),出任成都尹,兼剑南节度使。当时杜甫流落至成都,受到他的关照,二人交谊很深。公元762年(宝应元年)入朝。公元764年(广德二年),再任成都尹,任职期间,曾率兵击退吐蕃贵族军队的侵犯,收复当狗城、盐川城等地,以功封郑国公。但为官专横,征敛无度,生活奢靡,死时年仅四十岁。擅作诗,杜甫称其诗“诗清立意新”,并赞其为“出群”之才。《全唐诗》录存其诗六首。[5]

(《出关》徐兰

凭山俯海古边州,旆影风翻见戍楼

马后桃花马前雪,出关争得不回头

[赏析]

居庸关在今北京市昌平县西北。徐兰为清宗室安郡王(疑即玛尔浑)幕僚期间,于康熙三十五年(1696)清帝统兵征噶尔丹时,随安郡王出塞,由居庸关至归化城。此诗即是随军出塞时作。诗中描写了出关所见景色,抒写了出征土卒怀土恋乡的感情。

首句中的“此”字原缺,此据诗意补出。前两句写“出居庸关”之前士卒的心理。“封侯”,从字面说,是指当上大官;就其实质而言,则是指驰骋疆场,功业有成。前两句意思是说,将军将在边地的战斗中建立功勋,这对于士卒说来,自然是一个很大的鼓舞,意味着士卒也将有立功的机会,因而急于奔赴边地,而无意于逗留不前。后两句则是写临出居庸关时的情况和心情。“出”字原缺,此据喀清诗别裁》补出。“马后桃花”,意谓关内正当春天,温暖美好;“马前雪”,是说关外犹是冬日,严寒可怖。因而,无心在征途上逗留的士卒,在临出关的刹那,却不禁犹豫了起来,不自觉地回过头来再看一眼关内的景色。此诗对土卒内心世界的开掘是相当深入的,诗中不作静态的描绘,而是将人物置于特定的环境之中,从环境的变化相应写到士卒心态的改变:当立功边塞的机会在前方等待时,土卒一往无前,充满豪情;而当即将出关、远离故土时,又难免生出柔情,回头顾盼。诗中的主人公,既不是甘心老死于槽枥之下的驽骀之辈,也不是只会行军打仗而缺乏真情实感的战争工具。豪情与柔情、为国捐躯与怀土恋乡,两种对立的感情,在人物身上得到了相当和谐的统一。

全诗最动人的是三四两句。尤其是第三句,将“马前”、“马后”写成两个不同的世界,更是石破天惊的奇思妙笔。在具体写法上,这一句也很有特色:“马后桃花”与“马前雪”,是对比;以马概人,则又有所省略。沈德潜称赞此诗说:“眼前语便是奇绝语,几于万口流传。此唐人边塞诗未曾到者。”(《清诗别裁》)徐兰是一个爱作惊人语的诗人,他在《归化城杂咏》中也有类似的诗句:“后骑解衣风柳下,前军堕指雪花中。”“奇绝”的“眼前语”的获得,归根结底是由于诗人有边塞生活的独特体验,故能子唐人边塞诗之外开拓出新的境界。而从意象与用词而言,或许还受到过唐人权德舆的“马首向何处,夕阳千万峰”(《岭上逢久别者又别》)与马戴的“马头冲雪过临洮”(《出塞词》)的启发。

沈德潜在《清诗别裁》中,将此诗的题目改为《出关》,将前两句改成“凭山俯海古边州,旆影风翻见戍楼”。从诗句本身说,首句写静,次句写动,对环境描写与氛围渲染的表现都相当成功。但“凭山”句将所出之“关”,明白写成了山海关,这与诗人此次随军出征的路线不合,是不应该当作徐兰的创作来欣赏的,故为本文所不取。

居庸关在今北京市昌平县西北。徐兰为清宗室安郡王(疑即玛尔浑)幕僚期间,于康熙三十五年(1696)清帝统兵征噶尔丹时,随安郡王出塞,由居庸关至归化城。此诗即是随军出塞时作。诗中描写了出关所见景色,抒写了出征土卒怀土恋乡的感情

雍正、乾隆时期徐兰他在当时为清朝四大布衣诗人之一,其诗在虞山诗人中足当魁杰。《出关》一诗新警奇绝,万口传诵。但其人“自少流落都下,数十年中仅一归展墓

渔家傲•秋思

注释

①渔家傲:词牌名,双调六十二字,仄韵,上下片各四个七字句,一个三字句,每句用韵,声律谐婉。

②塞下:边地。风景异:指景物与江南一带不同。

③衡阳雁去:“雁去衡阳”的倒语。相传北雁南飞,到湖南的衡阳为止。

④边声:边境特有的风声,乐声和马嘶声等。

⑤角:军中的号角。

⑥千嶂:崇山峻岭。

⑦长烟:荒漠上的烟。

⑧燕然未勒:指边患未平、功业未成。燕然:山名,即今蒙古境内之杭爱山;勒:刻石记功。据《后汉书•窦宪传》记载,东汉窦宪追击北匈奴,出塞三千余里,至燕然山刻石记功而还

⑨羌管:羌笛。羌族乐器的一种

译文:

秋季到来,西北边塞的风景多么奇异,大雁南飞避寒,没有半点恋意。号角连连,马嘶风号,万千层峦叠峰里,云雾弥漫,夕阳西下,天际一片橘黄,孤城紧闭。

斟上一杯浊酒,遥寄远在万里的思乡之情,功名尚未立,又怎么敢盘算回乡的日期呢。听惯了幽怨的羌笛声,见惯了秋霜满地,远在边塞守边的战士在夜深人静时久久不能睡,辗转反侧,将军和战士们又长了些许白发,热泪满眶。

赏析

提到范仲淹,人们很容易想到他那篇有名的《岳阳楼记》,而很少记起他的词作;同样,因为文章,人们大多认他作文官,而很少当他为武将。这首词,可以弥补这种认识的不足。

宋康定元年(1040)至庆历三年(1043)间,范仲淹任陕西经略副使兼延州知州。据史载,在他镇守西北边疆期间,既号令严明又爱抚士兵,并招徕诸将推心接纳,深为西夏所惮服,称他“腹中有数万甲兵”。这首题为“秋思”的《渔家傲》就是他身处军中的感怀之作。

上片写景,描写的自然是塞下的秋景。起句“塞下秋来风景异”,“塞下”点明了延州的所在区域。当时延州为西北边地,是防止西夏进攻的军事重镇,故称“塞下”。“秋来”,点明了季节。“风景异”,概括地写出了延州秋季和内地大不相同的风光。作者用一个“异”字概括南北季节变换之不同,这中间含有惊异之意。“衡阳雁去无留意”。雁是候鸟,每逢秋季,北方的雁即飞向南方避寒。古代传说,雁南飞,到衡阳即止,衡山的回雁峰即因此而得名,所以王勃说:“雁阵惊寒,声断衡阳之浦”(《滕王阁序》)。词里的“衡阳雁去”也从这个传说而来。“无留意”是说这里的雁到了秋季即向南展翅奋飞,毫无留恋之意,反映了这个地区到了秋天,寒风萧瑟,满目荒凉。下边续写延州傍晚时分的战地景象:“四面边声连角起”。起谓“边声”,总指一切带有边地特色的声响。这种声音随着军中的号角声而起,形成了浓厚的悲凉气氛,为下片的抒情蓄势。“千嶂里,长烟落日孤城闭”,上句写延州周围环境,它处在层层山岭的环抱之中;下句牵挽到对西夏的军事斗争。“长烟落日”,颇得王维名句“大漠孤烟直,长河落日圆”之神韵,写出了塞外的壮阔风光。而在“长烟落日”之后,紧缀以“孤城闭”三字,把所见所闻诸现象连缀起来,展现在人们眼前的是一幅充满肃杀之气的战地风光画面,隐隐地透露宋朝不利的军事形势。上片一个“异”字,统领全部景物的特点:秋来早往南飞的大雁,风吼马啸夹杂着号角的边声,崇山峻岭里升起的长烟,西沉落日中闭门的孤城……作者用近乎白描的手法,描摹出一幅寥廓荒僻、萧瑟悲凉的边塞鸟瞰图。边塞,虽然经过了历史长河的淘洗,但在古诗人的笔触下,却依然留着相同的印迹。

下片起句“浊酒一杯家万里”,是词人的自抒怀抱。他身负重任,防守危城,天长日久,难免起乡关之思。这“一杯”与“万里”数字之间形成了悬殊的对比,也就是说,一杯浊酒,销不了浓重的乡愁,造语雄浑有力。乡愁皆因“燕然未勒归无计”而产生。“羌管悠悠霜满地”,写夜景,在时间上是“长烟落日”的延续。羌管,即羌笛,是出自古代西部羌族的一种乐器,发的是凄切之声,深夜里传来了抑扬的羌笛声,大地上铺满了秋霜,耳--闻目睹尽皆给人以凄清、悲凉之感。“人不寐”,补叙上句,表明自己彻夜未眠,徘徊于庭。“将军白发征夫泪”,由自己而及征夫总收全词。总之下片抒情,将直抒胸臆和借景抒情相结合,抒发的是作者壮志难酬的感慨和忧国的情怀。

这首边塞词既表现将军的英雄气概及征夫的艰苦生活,也暗寓对宋王朝重内轻外政策的不满,爱国激情,浓重乡思,兼而有之,构成了将军与征夫复杂而又矛盾的情绪。这种情绪主要是通过全词景物的描写,气氛的渲染,婉曲地传达出来。综观全词,意境开阔苍凉,形象生动鲜明,反映出作者耳闻目睹、亲身经历的场景,表达了作者自己和戍边将士们的内心感情,读起来真切感人。

爱华网

爱华网