2013年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)

语 文

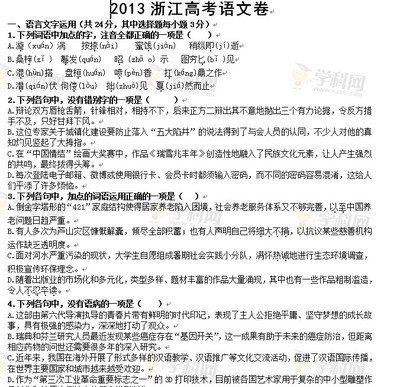

一、语言文字运用(共24分,其中选择题每小题3分)

1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是

A.旋(xuán)涡按捺(nài)蜜饯(jiàn)稍纵即(jí)逝

B.桑梓(zǐ)鬈发(quán)昭(zhāo)示图穷匕(bǐ)见

C.混(hùn)搭盘桓(huán)喷(pèn)香扛(káng)鼎之作

D.潜(qián)伏佝偻(lóu)拙(zhuó)见戛(jiá)然而止

【答案】B

【解析】A项“按捺”nà;C项“扛鼎之作”gāng;D项“拙见”zhuō

2.下列各句中,没有错别字的一项是

A.辩论双方唇枪舌箭,针锋相对,相持不下,后来正方二辩出其不意地抛出三个有力论据,令反方措手不及,只好甘拜下风。

B.这位专家关于城镇化建设要防止落入“五大陷井”的说法得到了与会人员的认同,不少人对他的真知灼见竖起了大拇指。

C.在“中国情结”绘画大奖赛中,作品《瑞雪兆丰年》创造性地融入了民族文化元素,让人产生强烈的共鸣,最终拔得头筹。

D.每次登陆电子邮箱、微博或使用银行卡、会员卡时都须输入密码,而不同的密码容易混淆,这给人们平添了许多烦恼。

【答案】C

【解析】A项唇枪舌箭——剑;B、陷井——阱;D、登陆——录

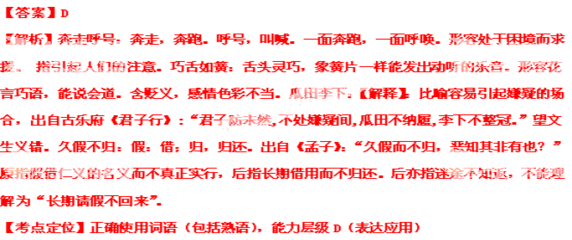

3.下列各句中,加点的词语运用正确的一项是

A.倒金字塔形的“421”家庭结构使得居家养老陷入困境,社会养老服务体系又不够完善,以至中国养老问题日趋严重。

B.有人多次为芦山灾区慷慨解囊,倾尽全部积蓄;也有人声明自己将细大不捐,以抗议某些慈善机构运作缺乏透明度。

C.面对河水严重污染的现状,大学生自愿组成暑期社会实践小分队,满怀热诚地进行生态环境调查,积极宣传环保理念。

D.随着出版业的市场化和多元化,类型多样、题材丰富的作品大量涌现,其中也有一些作品粗制滥造,令人不忍卒读。

【答案】A

【解析】

A、以至:一直到,表范围、程度、时间等延伸和发展,一般从小到大,从少到多,从浅到深。语境中表达到的程度。

B、细大不捐:包罗一切,没有选择。捐,非捐献,实为舍弃。此处望文生义。C、热诚:热情而真诚,此处改为热忱。

D、不忍卒读:形容文章内容悲惨动人,不忍心读完。并非作品写得不好,粗制滥造。

4.下列各句中,没有语病的一项是

A.这部由第六代导演执导的青春片带有鲜明的时代印记,表现了主人公拒绝平庸、坚守梦想的成长故事,具有极强的感染力,深深地打动了观众。

B.瑞典和芬兰研究人员最近发现某些癌症存在“基因开关”,这一成果有助于未来的癌症防治,但距离相应药物的问世还需要很多年的深入研究。

C.近年来,我国在海外开展了形式多样的汉语教学、汉语推广等文化交流活动,促进了汉语国际传播,在世界主要国家和城市越来越受欢迎。

D.作为“第三次工业革命重要标志之一”的3D打印技术,目前被各国艺术家用于复杂的中小型雕塑作品创作和按原比例缩小的概念模型制作。

【答案】D

【解析】

A、表现……故事,搭配不当。

B、句式杂糅。但距离相应药物的问世还需要很多年。

C、前后主语不一致,将“开展了”改为“开展的”。

5.依次填入下面空格处,最恰当的一项是

有地上之山水,有画上之山水,有梦中之山水,有胸中之山水。地上者妙在,画上者妙在,梦中者妙在,胸中者妙在。

①位置自如②笔墨淋漓③景象变幻④丘壑深邃

A. ④③②①B. ①②④③ C.②③①④D.④②③①

【答案】D

【解析】地上、画上、梦中、胸中山水的特点分别与“丘壑深邃”、“笔墨淋漓”、“景象变幻”、“位置自如”搭配。

6.用一句话概括下面这则文字的寓意。字数不超过25个字。(4分)

太阳怨云:“你为什么总是匆匆跑掉?”云怨风:“你为什么吹得我站不住脚?”风怨太阳:“你为什么总是用灼热的鞭子赶着我跑?”

最后,雨一直下不来,禾苗干死了。

【答案】讽刺那些不承担责任、互相推诿而误事的现象。

【解析】本题是归纳寓言的寓意,寓言,是文学作品的一种形式,往往以比喻性的故事寄寓意味学长的道理,其篇幅短小、语言精炼,故事的主人公可以是人,也可以是拟人化的动植物或其他事物,具有鲜明的哲理性和讽刺性,在手法上常用夸张和拟人等手法。

7.仿照下面示例,用比喻的手法描述一组事物。要求合乎事理,句式和结构与示例相似,不得选择“青天”“月亮”“芭蕉叶”“露珠”作为描述对象。(5分)

【示例】

青天,是一片芭蕉叶,

月亮是一滴露珠。

手指,轻轻一点,它就落了。

【答案示例】夜晚,是一张黑幕布,星星是盏盏明灯,太阳一出,它就走了。

【解析】注意示例句的特点:一是前两个比喻句,二是青天、芭蕉叶、月亮和露珠之间具有内在联系。

资料出处:出自刘年的《青龙峡的夜》:青天,是一片芭蕉叶/月亮是一滴露珠/谁的手指,轻轻一点,它就滚落了。

二、现代文阅读(共29分,其中选择题每小题3分)

(一)阅读下面的文字,完成8—10题。(9分)

传统建筑不是一劳永逸的东西。它从个体到个体进行传播,而且每一代的质量都有很大变化。它可能在达到某种高度之后突然没落,或是,在一定时期的败落之后,它也能在短暂的几年间异常繁荣。就像所有活着的有机物,它在永恒的重塑过程中寻找自我。

它现在的贫乏并不致命,并不意味着会被永远拒之门外。它自身的没落为其正本清源和准备改进创造了必要条件。在古典柱式中,建筑找到了它的最高表达方式:即使天才们也不能再对它做进一步的改进,就如同无法再改进人类的身体和骨骼一样。辛克尔宣称:建筑的进化在过去很显著,现在只有受过训练的眼睛才能觉察到古典柱式中所需要的改进。

这在所有的文化领域都是显而易见的:当说不好古典语言时不能就这样放弃;相反,在这样的时刻,人们有必要建立适当的途径来重构古典形式。有人说传统建筑语言已经枯竭并最终过时,这是一个灾难性事件的结果,这样的论点并不是出于对传统建筑自身内在结构的评价,而是对传统建筑因为政治原因而被滥用的拒绝。传统建筑远不是一种外来语,真正的传统建筑仍在和我们对话,而且效果很好。即使我们不能够发出我们自己的,它仍在不断向我们传达着精华的信息。

传统建筑始终是一种有生命的语言,尽管许多建筑师已经丧失了学习传统建筑语法、使用传统建筑语汇的愿望。过去的、现代的危机既没有侵蚀也没有污染传统语言:它的规则、含义、发明和词汇都只是在混乱中被暂时掩盖了起来或被人们所视而不见。传统建筑语言的知识构架以及了解如何使用传统建筑语言的过渡期被硬生生地打断了。它的原则完全可能重现新貌,也可能已经正在进行中了。建筑价值的转变既不是机械的,也不是自愿的,而是有决定因素和原因的——它是一个文化的选择。

(选自【卢】莱昂·克里尔《社会建筑》)

8.下列不能支持“传统建筑不是一劳永逸的东西”这一观点的一项是

A.传统建筑有可能会暂时没落,它的发展和完善始终不曾停止过。

B.传统建筑如同一种活着的有机物,总是在重塑过程中寻找自我。

C.传统建筑由于并不致命的贫乏,目前被建筑师们暂时拒之门外。

D.传统建筑如人类身体和骨骼一样稳定,难以对其做进一步改进。

【答案】D

【解析】D项说“传统建筑如人类身体和骨骼一样稳定,难以对其做进一步改进。”与题干相悖。

9.下列说法不符合原文意思的一项是

A.传统建筑因被滥用而遭拒绝,致使有人作出其语言已枯竭的论断。

B.传统建筑就像古典语言一样,仍在不断向我们传达着精华的信息。

C.传统建筑产生危机,是由于建筑师丧失了使用传统建筑语言的愿望。

D.传统建筑语言并没有侵蚀和污染,其原则可能已经被人重新使用。

【答案】C

【解析】强加因果。C项前后分句在文中没有因果关系。

10.概括传统建筑能传承下来的原因。(3分)

【答案】①传统建筑有自身的生命力;②这是文化的选择。

【解析】第4段重点讲传统建筑的传承。根据文意可以归纳出上述两层意思。

(二)阅读下面的文字,完成11—15题。(20分)

牛铃叮当

李清明

①水乡多水牛。

②从我记事开始,一直到成年走出水乡,多以水牛为伴。不但假期要整天放牧水牛,即使上学了每天也带上镰刀和竹筐,放学的路上割上满满一筐青草,回去喂养水牛。

③俗话说,一方水土养一方人。在我们水乡,可谓是一方水土养一方牛。洞庭湖多年淤积的湖洲上围垦成水乡一个个院落。湖汊内港、沟渠水塘星罗棋布,到处长满茂盛的芦苇、青草和野蒿,这些都是水牛们上好的饲料。水牛生命力强,容易饲养。春、夏、秋三季均以自然生长的草蒿为食;到了万物枯萎的冬日,每天也只需一捆干草便能果腹。

④漫长的农耕时代,水牛一直被视为农家的命根子。从牛犊学会走路的那天起,它的脖子上便被精心挂上一串铜制的铃铛。农忙季节,水牛可用于犁田、耙田;农闲时分,水牛能帮助拉磨、碾压菜籽、稻谷,以便得到食油、大米。记得上世纪七十年代初,村里就购买了东方红牌拖拉机,还配备了犁、耙等成套的耕田机械。没承想几吨重的“铁牛”开进农田却经常陷进淤泥中,有时淹得只看见顶部的烟囱,最后还得用十头八头水牛合力,才能“拖拉”出来。

⑤水牛天生就能游泳,还是长距离泅渡的高手。水浅处水牛游得很慢,一边游还一边不忘啃食水中的荷叶、蒿草和野生水稻;一旦游到水深处,它便变得特别快捷,一边用力划动四肢,一边高高抬起头角,“嗯呀——嗯呀”十分得意地叫唤不停。夏天,水牛成了我和一班好伙伴的最好的“游泳老师”。跟着水牛学游泳,我们先是用柳条鞭子将水牛赶至河里,双手死死地拽住牛尾巴,待水牛飞速抢渡时,再使劲用双脚拍击水面。不消两日,我们便掌握了“牛刨”“蛙泳”等全套的游泳本领。

⑥与水牛朝夕相处,我们也摸透了它温和、驯良的习性。只要你往牛头前一站,哪怕它正在吞食草料,也会赶紧把头一低,让你攀住牛角,爬到它背上。待你坐好,水牛还不忘摆动头角,“嗯呀——嗯呀”撒娇般地叫唤几声,牛铃也会“叮当——叮当”地响个不停。骑在牛背上的我们,头上扎着柳条帽,腰间别着把弹弓,右手高高扬起柳条鞭子,活像一个个舞剑骑马、披挂出征的大将军。

⑦别看水牛平日温驯,一旦打起架来却异常勇猛,尤以处于发情期的公牛为甚。当攻击开始时,公牛们双眼通红,抵足弓背,头缩至前腿中间,亮出尖尖的双角,冲撞挑击。一时间,牛铃骤响,沙飞石跳,响声震天。这时,只有将干草燃成的火把投掷到牛头角力处,方能将它们分开。

⑧终于,水牛老了。连田也耕不动的水牛,静静蹲在牛栏中,等待自己大限的到来。因为害怕掉膘,乡亲们往往会提前宰杀水牛。被牛绳绑囚在树下的水牛,看到屠夫磨刀霍霍,都会掉下一颗颗好大好大的眼泪,似有深深的不舍和无限的悲戚。想起水牛这一辈子所求最少,干的却是最苦最脏最累的活,站在一旁的我们不禁泪眼模糊。

⑨现今的水乡,早已不用水牛精耕细作,而是直接向稻田抛撒谷种,等天收粮,靠天吃饭。放眼望去,湖洲上唯有水草疯长,久而久之便成了放养水牛的天然牧场。春天里,不再耕田的水牛被赶至牧场,脖子上换上了刻有记号的新铃铛,直到冬天才各自牵回。一起牵回的还有傍着公牛母牛的新生牛犊。牛犊的认领沿用的是乡里的老规矩:将各家的大牛小牛赶至一处,看哪头牛犊跟谁家的大牛走,哪头牛犊就是谁家的。

⑩如今,利益的驱动让这样的老规矩开始面临挑战。由牛犊引发的纠纷,每有耳闻。曾有相邻的两家因争六条小牛而互不相让,直至对薄公堂,一家甚至提出要用船装着大牛小牛去省城做“亲子鉴定”。自然,鉴定最后平息了纠纷,但花去的鉴定费、差旅费和诉讼费加起来远远超过几头小牛的价值,这一时成了人们茶余饭后谈论最多的黑色幽默。

⑪打那以后,水乡的水牛们大都由放养改成了圈养。岁月流逝,牧童牛笛仿佛一夜之间成了绝响。没了广阔湖洲茵茵绿草的映衬,少了骀荡和风的吹拂……牛铃依旧叮当,但总觉得少了往昔的悦耳与悠扬。

(本文有删改)

11.第四段中“铁牛”“拖拉”加上引号,有什么特别用意?(3分)

【答案】①起强调的作用,旨在引起读者的注意。②“铁牛”与水牛形成对照,突出拖拉机被“拖拉”的尴尬,有揶揄、幽默的意味。

【解析】回答时,本题一方面要考虑标点符号的作用,这里“铁牛”应该有两个作用:一是特定称谓,二是强调;另一方面要结合文段理解作者的用意:号称铁牛的拖拉机居然要靠牛拉才能摆脱困境,说明机不如牛,通过对比突出作者对牛的情感。

12.赏析第五段中画线句。(4分)

【答案】①通过动作(“划动”“抬”等)描写和神态(“得意地叫唤”)描写,以及在水浅处与水深处不同游泳姿态的对照描写,形象刻画了水牛关于游泳的习性和生命的灵性。②通过动作(“赶”“拽住”“拍击”等)描写,生动表现了“我们”自由嬉戏的天性以及与水牛的亲密关系。

【解析】画线句是对本段中心句“水牛天生就能游泳,还是长距离泅渡的高手”的具体描述。也包含两层意思:一是证明中心句,二是通过牛与人的亲密关系表达作者对牛的情感。理解词语和句子的含意通常从它们在文中的表面的作用和深层(如情感、主旨)作用两方面入手。

13.作者为什么把牛犊引发的纠纷称作“黑色幽默”?(3分)

【答案】①利益的争夺与得不偿失的结果形成反差,产生讽刺性的喜剧效果。②追逐利益的现实与古老的乡村传统相冲突,折射出时代变迁带来的无奈。

【解析】作者意在通过现实生活中有“黑色幽默”色彩的“由牛犊引发的纠纷”的典型案例,个体表现“利益的驱动让这样的老规矩开始面临挑战”。通过今昔对比表达作者对传统文明逐渐消逝的遗憾,表达对古老而淳朴民风的留恋之情。而这种黑色幽默的故事也蕴涵着作者对现实生活中民族心理的探索。

14.文中多次写到“牛铃”,有什么艺术效果?(5分)

【答案】①呼应题目,点明文旨。②作为线索,使全文结构更加紧凑。③形成背景旋律,增添了感染力。④构成象征,承载了农耕时代的情感与记忆。

【解析】本文题目是《牛铃叮当》,文中也多次提到牛铃,说明牛铃是写作的中心,其在构思立意,结构作用等方面都有重要作用。因此要围绕结构、线索、主旨、表达的情感等方面思路回答本题。

15.简要概括本文主旨,并谈谈你的感悟。(5分)

【答案】①本文主旨:表达了对淳朴、诗意乡村的眷恋,以及对田园牧歌图景消逝的怅惘。

②感悟略

【解析】本题需要对作品进行整体把握的基础上概括主旨。文章从水牛在农耕时代的作用、水牛的习性,写到随着社会的变迁,人们生产生活方式的改变使得传统文明逐渐被所谓的以经济利益为核心的现代文明所取代,水牛的生产作用被逐渐取代,仅仅成为人们追逐经济利益的工具。这正是作者面对消逝的牛铃的无奈。作者牛铃叮当的消逝描写,就是为了表达对淳朴、诗意乡村的眷恋以及对田园牧歌图景消逝的怅惘。

三、古代诗文阅读(共37分,其中选择题每小题3分)

阅读下面的文言文,完成16—20题。(19分)

送丁琰序

(宋)曾巩

守令之于民近且重,易知矣。予尝论今之守令,有千里者相接而无一贤守,有百里者相环而无一贤令。至天子大臣尝患其然,则任奉法之吏,严刺察之科,以绳治之。或黜或罢者相继于外。于是下诏书,择廷臣,使各举所知以任守令。每举者有姓名,得而视之,推考其材行能堪其举者,卒亦未见焉。举者既然矣,则以余之所见闻,阴计其人之孰可举者,卒亦未见焉。犹恐予之愚且贱闻与见焉者少不足以知天下之材也则求夫贤而有名位闻与见之博者而从之问其人之孰可举者卒亦未见焉。岂天下之人固可诬,而天固不生才于今哉!

使天子大臣患天下之弊,则数更法以御之。法日以愈密,而弊日以愈多。岂今之去古也远,治天下卒无术哉?盖古人之有庠有序,有师友之游,有有司之论,而赏罚之始于乡,属于天下,为教之详至此也。士也有圣人之道,则皆得行其教;有可教之质,则皆可为材且良,故古之贤也多。贤之多,则自公卿大夫,至于牛羊仓廪贱官之选,咸宜焉,独千里、百里之长哉?其为道岂不约且明,其为致天下之材,岂不多哉?其岂有劳于求而不得人,密于法而不胜其弊,若今之患哉?

今也,庠序、师友、赏罚之法非古也,士也有圣人之道,欲推而教于乡于天下,则无路焉。人愚也,则愚矣!可教而贤者,卒谁教之哉?故今之贤也少。贤之少,则自公卿大夫,至于牛羊仓廪贱官之选,常不足其人焉,独守令哉?是以其求之无不至,其法日以愈密,而不足以为治者,其原皆此之出也已。噫!奚重而不更也?

姑苏人丁君琰佐南城,南城之政平。予知其令,令曰:“丁君之佐我。”又知其邑人,邑人无不乐道之者。今为令于淮阴,上之人知其材而举用之也。于令也,得人矣。使丁君一推是心以往,信于此,有不信于彼哉?

求余文者多矣,拒而莫之与也。独丁君之行也,不求余文,而余乐道其所尝论者以送之,以示重丁君,且勉之,且勉天下之凡为吏者也。

(本文有删节)

16.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是

A.推考其材行能堪其举者堪:胜任

B.岂天下之人固可诬诬:诬蔑

C.则数更法以御之御:防备

D.南城之政平平:安定

【答案】B

【解析】诬,这里是“欺骗”的意思。

17.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是

A.则皆可为材且良 /不者,若属皆且为所虏

B.今也,庠序、师友、赏罚之法非古也 / 野马也,尘埃也,生物之以息相吹也

C.人愚也,则愚矣 /于其身也,则耻师焉

D.拒而莫之与也/恐年岁之不吾与

【答案】B

【解析】

A、表并列关系;将要,副词

B、也:表句中停顿,补充音节的语气助词。

C、就;表转折关系。D、代词,他们;助词,取独

18.下列对原文赏析,不正确的一项是

A.这篇赠序的重点不是写丁琰的才干,而是针砭吏治不修、地方官员才德低下的社会现实,进而建议推行古代庠序、师友、赏罚之法,以培养足够的人才。

B.本文首段感慨贤人之少,一唱三叹,再通过古今对比,叹问之间,忧虑国事之情溢于言表;文末由勉励丁琰推及天下为吏者,更使文章深意无尽。

C.作者认为有圣人之道的士人匮乏并且缺少激励机制,学校又严重不足,是造成“今之贤也少”的重要原因,这种见解可谓一针见血,深中肯綮。

D.作者通过南城县令、邑人的评价来称赞丁琰的政绩,为他能得到有司举荐并被任命为淮阴令而发出“得人”的感叹,体现了爱才若渴之心。

【答案】C

【解析】造成“今之贤也少”的重要原因错,由原文“今也,庠序、师友、赏罚之法非古也”可知原因是:如今,学校、师友、赏罚的方法不是效法、传承古代。

19.用“/”给文中画波浪线的部分断句。(3分)

犹恐予之愚且贱闻与见焉者少不足以知天下之材也则求夫贤而有名位闻与见之博者而从之问其人之孰可举者卒亦未见焉。

【答案】

犹恐予之愚且贱/闻与见焉者少/不足以知天下之材也/则求夫贤而有名位/闻与见之博者/而从之问其人之孰可举者/卒亦未见焉。

20.把文中画线的句子译成现代汉语。(7分)

⑴其岂有劳于求而不得人,密于法而不胜其弊,若今之患哉?(4分)

⑵奚重而不更也? (3分)

【答案】

⑴哪里会有搜求上费力却得不到人材,制度法令上严密却弊端无穷,(导致)像今天这样的忧虑呢?

⑵为什么(情况)如此严重却不改变呢?

【参考译文】

太守和县令对于老百姓来说,离得最近又特别重要,这是不言而喻的了。我曾经评价当今的太守和县令,其中具有道德而美名四处传扬的,不过几人。这几个人,不仅仅是当个太守或县令就到顶了。除去这几个人,存在着千里连成一个州郡却没有一个贤良太守的现象,也存在着百里形成一个县却没有一个贤良县令的现象。致使天子和大臣时常忧虑这种现象,于是委派奉守制度法令的官吏,去对太守和县令进行严格的考核与监察,用来约束惩治他们(不贤官吏)。各个郡守县令由于犯下不恪尽职守的罪过,有的被降职,有的被罢免,一个接一个地被外放。在这种情况下,朝廷下达诏书,选定朝臣,让他们分别荐举自己所了解的人才去担任太守或县令。每回举荐都有名有姓,叫到跟前来考察,推究他那才干品行(才质行为)确能胜任的人.也一直没有见到过。举荐已经是这个样子了,凭借我所看到和听到的情况,暗暗估计那些人真该被举荐的,也一直没有见到过。我还担心自己愚昧又地位低下,所闻与所见(之人)太少,不足以了解天下的人才,于是向贤明而又享有名声且地位、所闻所见也特别广博的人请教。从他那里询问那些人真该被举荐的,可也一直没有见到过。这难道真是天下人原本就可以欺骗,还是上天压根就没在当今降生下人才来呢?

假使天下大臣担心天下的弊病,于是就多次更改法令来防备这种弊端。法律条文一天天地愈加周密,然而弊端一天天愈加繁多。难道今天离开古代时日已远,治理天下最终没有方法吗?古人有学校,有师友的交往,有相关部门的考评,因而奖励惩罚从乡里开始,施教的详尽到这样(细致)。士人有圣人的学说,那么都能推行圣人的教化;有可教之人,那么都能成为人才而且是良材,所以古代的贤人多。贤人多,那么从公卿大夫(这样的大官)到管理牛羊仓廪(这些杂务)的小官人选都适宜,难道仅仅是(掌管)千里、百里(政务)的长官吗?他们为官施政难道不是既遵守法律并且处事严明,他们招致天下的人才,难道不多吗?哪里会有搜求上费力却得不到人材,制度法令上严密却弊端无穷,(导致)像今天这样的忧虑呢?

如今,学校、师友、赏罚的方法不是传承古代,士人有圣人之道,想推广(圣人之道)并且在乡里在天下施教,那么就无路了。人愚笨,就(更)愚笨了!可以通过教育使他贤能的,最后谁来教他呢?所以如今的贤人少。贤人少,那么从公卿大夫(这样的大官)到管理牛羊仓廪(这些杂务)的小官人选经常不足,难道仅仅是太守县令(人选不足)吗?因此对(人才)的索求没有不到的(地方),那法律一天天地愈加细密,然而不足以作为治理(天下)的原因,推究源头都是出于这吧。唉!为什么(情况)如此严重却不改变呢?

苏州人丁琰治理南城,南城的政事安定。我了解南城的县令,县令说:丁君辅佐我(才这样太平)。(我)又了解南城的邑人,邑人没有不乐意称道丁琰的。我既担心如今的士人,又经常思慕古人,每每听到良吏的传闻,就重视而加以保护。像丁君在他的城中受百姓信任。我在旁近的城邑没见到(这样的良吏),所以重视特别深。现在(丁琰)到淮阴做县令,是居于上位的人知道丁琰的才能而推荐举用他。对于县令(这一职位而言),得到人才了。使丁君像以往那样推广这颗爱民勤政的心,能在这里(南城)受到信任,能不在那里受到信任吗?

索求我写文章的人很多,(我)推拒不想给他们写。唯独丁琰去赴官登程,没有求我写文章,但是我乐于写出自己曾经的观点来送给他,以此表示我推重丁君,并且以此勉励他,并且勉励天下所有做官的人。

(二)阅读下面这首诗,完成21-22题。(7分)

秦中吟·歌舞

(唐)白居易

秦中岁云暮,大雪满皇州。雪中退朝者,朱紫尽公侯。贵有风雪兴,富无饥寒忧。所营唯第宅,所务在追游。朱轮车马客,红烛歌舞楼。欢酣促密坐,醉暖脱重裘。秋官为主人,廷尉居上头。日中为一乐,夜半不能休。岂知阌乡狱,中有冻死囚。

【注】阌 (wén)乡:旧县名。白居易有《奏阌乡县禁囚状》,详述了无辜妇孺被关进阌乡狱并遭受迫害的惨状。

21.这首诗揭露了中唐尖锐的社会矛盾,表现出强烈的忧国忧民之情,与杜甫名句“,”一脉相承。(2分)

【答案】朱门酒肉臭,路有冻死骨。

22.赏析这首诗对比艺术的特色。(5分)

【答案】①从结构上看,开头两句兴起全篇,接下来十四句说写统治者骄奢侈靡的生活,而结尾仅用两句描述“冻死囚”,文势陡急,有一落千丈之势。②从艺术效果看,前面十四句通过层层铺叙、渲染,为结尾一幕作艺术的铺垫,前后构成强烈、鲜明的对比,震憾人心。

【解析】

此诗是《秦中吟十首》中的第九首,作于元和五年前后,当时诗人在京城长安(今陕西西安市)任左拾遗、翰林学士。前蜀韦榖编《才调集》收此诗,题作“伤阌乡县囚”。

此诗与《秦中吟十首》中的《轻肥》一诗思想内容相近,表现手法基本相同;都是把统治阶级与劳动人民的不同生活境遇加以对照,深刻揭露了封建社会阶级之间的尖锐对立。

《歌舞》这首诗把朝廷贵官的糜烂生活与狱中的“冻死囚”相对照,对醉生梦死的统治阶级作了无情的鞭挞,对被迫沦为“囚犯”的劳动人民表达了深切的同情。前者详写,后者却只在末尾重笔点出。因为“冻死”二字已能尽囚犯之惨状,因此简洁而有力;而朝廷贵官的奢糜生活,则必须详尽铺写,才能给人留下深刻的印象,从而使这个对比变得格外强烈和鲜明。

(三)阅读下面的材料,完成23--24题。(5分)

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也,未若贫而乐,富而好礼者也。”(《论语·学而》)

子曰:“贫而无怨难,富而无骄易。”(《论语·宪问》)

箪食瓢饮,不改其乐;子路衣敝缊袍,与衣狐貉者立而不耻;皆所谓不耻者。(宋·真德秀《西山读书记》)

23.补出上面的材料的空缺部分。(2分)

【答案】颜子;恶衣恶食(è yī è shí恶:粗劣的。指粗劣的衣服和食物。)

24.根据上面的材料,简析孔子的观点。(3分)

【答案】①贫穷而不抱怨是困难的,富有而不骄横是容易的,故处贫难,处富易,这是孔子对人之常情的体认。②处于贫穷时不仅要保持气节,更要安贫乐道;处于富有时不仅要不骄横,更要谦逊好礼。

(四)古诗文默写。(6分)

25.补写出下列名篇名句的空缺部分。(只选3小题)

⑴子曰:“志士仁人,,。”(《论语》)

⑵时维九月,序属三秋。,。(王勃《滕王阁序》)

⑶,百年多病独登台。,潦倒新停浊酒杯。(杜甫《登高》)

⑷有如此之势,,,以趋于亡。(苏洵《六国论》)

⑸,游人只合江南老。春水碧于天,。(韦庄《菩萨蛮》)

【答案】

(1)无求生以害仁有杀身以成仁

(2)潦水尽而寒潭清 烟光凝而暮山紫

(3)万里悲秋常作客 艰难苦恨繁霜鬓

(4)而为秦人积威之所劫

(5)人人尽说江南好画船听雨眠

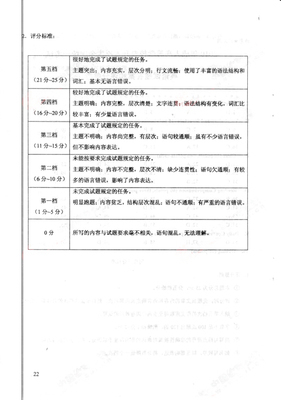

四、作文(60分)

26.阅读下面的文字,根据要求作文。(60分)

中国作家丰子恺:孩子的眼光是直线的,不会转弯。

英国作家赫胥黎:为什么人类的年龄在延长,而少男少女的心灵却在提前硬化。

美国作家菲尔丁:世界正在失去伟大的孩提王国,一旦失去这一王国,那就是真正的沉沦。

综合上述材料,你有什么所思所感?写一篇不少于800字的文章。

【注意】①选好角度,确定立意,自拟题目。②不得脱离材料内容及含义的范围作文。③明确文体,但不得写成诗歌。④不得抄袭、套作。

点评:

这是一篇名言连缀累作文题,和多材料作文题类似,我审题时要找出各个名言的共同含义。题目中有要求:综合上述材料。你们这三句话有什么共同点呢?从字面看,都提到了孩子。

第一句从正面赞扬了孩子的优点:真诚、直爽,不拐弯抹角、虚情假意、尔虞我诈、阳奉阴违等等。

第二句从反面写了孩子心灵的“硬化”,“硬化”是什么意思?这当然是比喻义。硬与软是相对的。这句应该是赞扬孩子心灵的“软”,也就是善良,有爱心。

第三句也是从反面说的,“沉沦”的反面是什么呢?为什么会沉沦呢?可能是因为人性的阴暗面(假丑恶)太多才会沉沦吧,孩子王国中充满了真善美,所以才是“伟大”的。综合上述材料可以看出,材料的主题应该是道德修养反面的,是让我们多保持一颗童心,多追求真善美,摒弃假丑恶。

由此,我们可以引出如下立意:

1、永葆一颗童心。

2、莫让功利占尽孩子的心灵。

3、童心与童年。

4、少年强(心灵)则国强。

5、直爽(善良)不可丢【扣住材料】。

6、不能失去的孩提王国——真诚价更高(针对各种假货)。

总之,本题在审题上难度不大,但作文时想得到高分,就应该剥开乌云见日月,扣住社会热点,深入挖掘,个人认为本题写成议论文比较有优势。

爱华网

爱华网