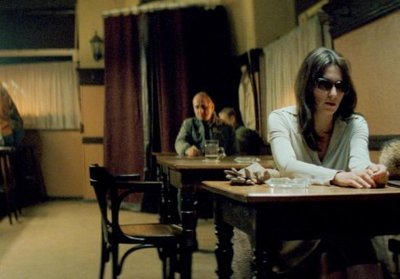

鲜少有这样一部作品,是我先看评论再看剧情的。然而《窃听风暴》在今年5月被两个我喜欢的杂志用了大量的篇幅做报道,一个是《新周刊》,一个是《看电影》。我个人认为这次评论的PK,《新周刊》更胜一筹,但是《看》里面周黎明的结尾是勾引我看这电影的最大诱因,“33岁的多纳马克在这部处女作中却笔锋一转,彻底避开了朱军的世界。那份高超,你一定得亲自体验,慢慢回味。”我为这样的评论击节不已,莫斯科不相信眼泪,尤其是不相信没有来由就泛滥开的眼泪,带着一种幸灾乐祸的俗套的愤青情节,我在家看了碟。

要我怎么说呢,莎士比亚的情节,俗世里的音容笑貌,繁复和单调的两个世界,简约的对白。电影的叙事节奏不停变化,拷问我们这些在盛世里的人,假若昨天来临,我们会是故事中的谁?故事里的窃听员、作家、女演员、国安局领导、文化部长,每个角色都和别人完全不一样,唯一有些相似的作家群体也被处理得各有特点。然而相同的是这电影的导演,编剧,演员,他们每个人都是艺术家,尤其是主演乌尔里希·穆埃,他从一个职业的秘密警察,变成一个受作家生活感动,人性复苏的人,没有乏味冗长语言,全是靠肢体、眼神、表情来表现自己是怎样恢复体温的。

让我们从代号HGW/XX7手持望远镜的镜头说起,这个窃听员、窃听员的上司安全局长、文化部长都对作家的同居女友--一个话剧演员着迷,这种合力导致作家马上要成为被监听的对象,所以这仿佛是个俗套,所谓“食色,性也”。但是,故事才往前走一点,我就发现完全不是,当话剧女演员和作家在话剧侧台耳鬓厮磨的时候,以上那几个男人几乎同时爆发出更大的妒忌,压抑的哪里是情欲,实在那种绝对禁锢的白色时代每个人都向往的正常生活,比如感情、沟通、有人可以共荣辱。灰色的大背景里,舞台侧台的这对男女因为自己的鲜活,因为自己昭示了正常的生活,招来了无数各怀鬼胎的耳目,只是这些耳目更引人同情,如果是在现在这个信息开化的年代,他们多数都是愉快的普通人。而当时的历史背景是1/10的东德国民都做过间谍。

后来的HGW/XX7在监听作家的机房里看到一个和自己不一样的世界,镜头给到作家的居室、生活的点滴的细节的时候都有意给了更鲜亮温暖的色彩,明显的将作家的精神世界和外界的大环境区分开来。

HGW/XX7(以下简称为H)开始从监听开始看到不一样的人生,开始由嫉妒升华成尊敬,尊敬在单调的意识世界里,和强大政治压力下,依然保持自己思想鲜活的作家。长期感冒的人不知道维他命C的作用,可是一旦接触上以后,才发现疗效显著,就像H在监听中的感受。慢慢的他开始慢慢蜕掉一个职业秘密警察的专业性,介入作家的生活。

他第一次介入,开始到作家的家里“借”书,门锁在那个年代不过是平凡人用来防范平凡人的。平凡人中不包括报效国家的安全战士。所以H顺利“借”到作家未出版的诗集,当他躺在沙发上慢慢诵读诗文的时候,该死的导演开始煽情了,同样的景别镜头没动颜色却渐渐暖和起来,乌尔里希·穆埃不知哪里来的神力,眼睛里慢慢渗出不一样的水光,我的心跳开始加剧,为这天才的剧情和演员。

他第二次介入,是强烈的肉欲的向往,他在自己家中召妓,那受了监听里作家和女演员性生活的渲染。这是镜头里二次出现女人的身体,第一个是高大性感的女演员非常迷人,开场时她穿着亮灰色的裙子在人群广中跳舞,庆祝演出成功,我相信任何男人都会爱上她的风韵。

而对比之下,H所召的妓女没脱衣服的时候还是勉强算个正常人的体型,上半身裸露的时候只能用“乱糟糟”来形容了。就是这样的温暖依然没有办法持续,当H要求她留下来陪一会的时候,妓女说她很忙,有很多主顾。看来在封闭,以道德为最高甲胄的时代,这种传统的交易也许更火爆。

他第三次介入,是看到文化部长染指女演员,他提前接驳了门铃的电线,让作家看到自己女友从部长车里下来的一幕。

剧作家没有发火,女演员哀怨冷静的去洗澡,然后他们在黑夜里轻轻拥抱。这个时候我们从H的作为里看到,人性的力量开始越来越强大,他完全把拯救作家的生活当成自己的全部。我们也看到了他的挣扎,当作家得意的以为自己也没被监听,当局也没什么本事的言论让H听到的时候,他的职业性起了泡,生气的他为证明自己职务的力量拿着那份报告去找自己的上司。听到上司更加得意的说那些他处理的艺术家,作家,医生全部消失的时候,H面无表情,没有一个多余的动作,慢慢把包藏在袖子里。我猜他在想,作家的得意是因为他是一个单纯的孩子,上司的得意是因为他已经暂时忘记了人性。他清楚该保护谁,救赎也是为了他自己身体里那一簇人性的孢芽。经历这次挣扎,他更确定要深入拯救作家的一切。

他第四次介入,是以一个观众的身份劝说女演员回家。听起来他们在酒吧的对话似乎驴唇不对马嘴。

但是他反复强调女演员是个伟大的艺术家,这种坚定是想告诉女演员,就算再也没有演出,再也没有荣誉,她已经功成名就,不需要再出卖什么,维系什么。我是个俗人,非要把潜台词说出来,因为我实在没有编剧高明,没有主演高明,我热爱这样的情节设置。后来女演员回家的事情H在同伴的监听报告中得知了,镜头颜色又开始温暖起来,H还是表情默然,眼睛里渗出温暖我数次的水光。

他第五次介入,是被迫的,他被上司要求审问女演员打字机放在哪里?

女演员重压之下忘记了酒吧里说过的话:你会离开一个比自己生命还要重要的男人吗?她这个时候还是背叛了,说出打字机的位置,可是我们无法恨她,生命、荣誉、政治符号对于一个正常人来说都是沉重的枷锁和财富,她的软弱不是一个人的软弱。在柏林墙倒塌后西德政府公布窃听报告的当天,就有数对夫妻自杀,数十对夫妻离婚,因为他们发现他们或者被出卖,或者出卖的对方事情败露,甚至多年来他们一直互相出卖。而很多人发现自己深交的律师、医生、朋友想当局告发自己时,那种伤痛和混乱又岂止是膏药可以解决的。在那样的背景下,实在不知该怎样谴责她,仿佛只有这样才是正常的。而H的扮演者,乌尔里希·穆埃就是现实生活中的作家,他的妻子就监听他十年之久。而他却在电影里换位观察自己的人生,这需要多少勇气?“他的回忆录出来后前妻告他诽谤,他在法庭上出具了前国安局记录他前妻举报的254页报告,电影中出现数次的《镜报》在这桩现实的官司里也投入了极大的热情,全程报道。结果在法庭宣判的前期,他前妻在家中暴病身亡,所有的人都遗憾没有看到现实中的宣判。”(注1)

他第六次的介入,像个神父,他把打字机藏起来。

作家意识到可能被女友出卖的时候,用眼神诘问女演员,她冲到大街上,故意被车撞死。没想到国安局长没有找到打字机,恼羞成怒的他这才意识到让H监听作家是个天大的错误。女演员穿着雪白浴袍染上殷红的血迹,H赶在他死前告诉她真相,就像神父告慰教徒。当作家捧起女友的身体,不停的道歉,H站在一旁,露出难以名状的伤恸,就像莎翁笔下的神父,拯救了罗密欧,却没有拯救茱丽叶。

这些介入为H的职业生涯带来灭顶之灾,他开始去分发邮件。可是此时的他已从一个麻木的人,变成一个被拯救的人,最后他拯救了别人。他已经开始心安理得的生活着。

剧中每一个人都是一个哈姆雷特,有自己的性格,自己的命运主线,人物之间矛盾没有一对是相似的,人物的后来的遭遇也没有勾肩搭背,每个人都在问自己的问题。

后来柏林墙倒塌,作家是通过文化部长才意识到冥冥中有人护佑他。文化部长这角色每次出现都体现着悖论,女演员和他没有肉体关系后他流露出对女演员纯洁的爱慕之情,柏林墙倒塌后他对作家的说:看这个时代不正是你们想要的吗?可是有什么意思,你们还能写出什么。叉开讲两句,可见这部长人品不好,文化还是有一点的。乱世易出佳文,失意之恨铸华章,仿佛是千古定律,古人张继因为没中状元,回乡的途中写下这样的诗句“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半中声到客船”他是落寞了,但是这些诗让他千古不朽,谁还记得那年状元是谁啊?很多讲述二战的电影问鼎奥斯卡也是不争的事实。但是这一切,都要等到浩劫结束才有波澜,至于波澜的大小要看艺术的手法是否老辣。我觉得我国文艺作品对文革浩劫的情节表现手法都太过单一,一样是“清教徒”修炼式的历史背景,情节里总是惊天动地的大哭大叫,批斗会的无知和规模浩大,主角时刻流露出格式化的施害人,受害人的,苦大仇深的颜色和表情,并不能多方面、深刻的表现那段历史。而龙应台说《窃听风暴》的贡献了一对普通夫妻对自由的向往和对现实的软弱,相信文革里也会有这些动人的平凡生活,有一些润物的和风细雨,有很多哈姆雷特问自己:是生存还是死亡,是忠诚还是背叛。

所有的风暴都过去,作家开始寻找那个保护他的人,他不仅找到代号“HGW/XX7”,也找到了那个平凡的邮递员。但是他没有选择介入H的生活,而是两年后完成了《一个好人的奏鸣曲》,用自己最擅长的方式回报HGW。这种感恩在韩国或者中国偶像剧里面就会变成作家当面感谢HGW,给他介绍新工作和如花似玉的媳妇(这观点我和周黎明先生一致),然后作家被邀请到艺术人生时述说:这位是我的贵人,于是两人执手相看泪眼,活生生放声痛哭给大家看。

《窃听风暴》导演多纳马克也是因为这部剧收到数千封电子邮件,他一封都没有打开,虽然他为这部剧本熬了9年查阅所有资料,现在他却明智的说:我不是神父无法帮你告解。他的不介入无比明智,他是个导演,不是道德审判员,不是心理医生,他也在以他最擅长的方式回报那段历史和从不曾泯灭的人性。就像HGW到书店里买这本书时骄傲的说,这书是给自己的。

我写这文章的时候心理不好受,我看过《窃听》以后不久,主演乌尔里希·穆埃就于2007年7月25日去世了。他这样介入我们的生活,用精湛的眼神、肢体、心灵甚至自己真实的命运来运算这样一道精彩绝伦的问答题。可是到最后神父还是没能拯救罗密欧和茱丽叶中的任何一个。所以到底什么是不朽的?

我说是那个永远都在提问的哈姆雷特!

注1:内容援引《窃听风暴下的东欧秘镜》 作者 胡尧熙新周刊2007 5月

爱华网

爱华网