赵萝蕤(1912-1998)

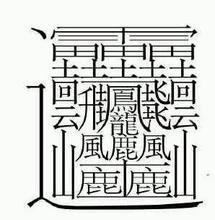

时已近晌午。木耳兄在书城等我。书架前刚好有本赵萝蕤的随笔集,《我的读书生涯》,这是我的惊喜。马上向他推荐。他或许不太熟悉赵,没有太响亮的反应。可当我把书抽给他看的时候,发觉我把赵的名字念错了,而且至少念错了一年多,因为一年半前的博客上我介绍过赵萝蕤。我说她是赵梦蕤,其实她是赵萝蕤。萝和繁体的梦只少了一个宝盖。推荐的我很羞赧,好在他虽然发现了我的错,也不太较真,语气也不苛刻。

如何介绍赵萝蕤?说她是燕京大学的校花?大学毕业才二十岁。这个很提神,肯定也很媚俗。

她是新月派诗人陈梦家的妻子。

她是当年基督教神学院院长的独生女儿。

她是艾略特《荒原》的中国译者。那时候她还只有廿五岁。晚年她孤苦伶仃,又抱病翻译了《草叶集》。

她和杨绛同在清华大学外国文学研究生院毕业,杨绛翻译了《堂吉诃德》。奇怪的是,现在的知名度,杨绛比赵萝蕤不知高多少。看来名气这东西也是靠时运的,我辈不追求也罢。她比杨绛小一岁。杨绛1911年生人,今年是她的百年寿了。

木耳兄买了一叠书。(然后我们一起去吃午饭。我其实已经吃过午饭了,那我就陪他吃,或者说看他吃饭。当然我还可以茗他请我的咖啡。)我毕竟没有买赵萝蕤。可是今天中午还是偷闲去书店蹭书看。时光刚刚隔了一周。看的还是赵萝蕤。她死在1998年的元旦。我觉得死这个词没什么好忌讳的。

附赵萝蕤生命中的五个词条

作者:杨振华

知道赵萝蕤(1912-1998)教授,最早是缘于大学课本《欧洲文学史》,1964年她与杨周翰、吴达元教授共同主编了这本影响许多学子的教材精品。她是杰出的外语教育家和翻译家,生前是北京大学英语系教授、博士生导师,翻译了大量的西方文学尤其是美国文学作品,曾荣获"中美文化交流奖"和"彩虹翻译奖"。在阅读赵萝蕤的过程中,我发现有5个词条在她的生命中占有重要的位置。

一、 新市

新市是赵萝蕤人生的第一站。1912年5月9日,她在浙江德清县新市镇一个破落的小商人家庭呱呱坠地。

她的曾祖赵锡麟致力经商,家境富裕,但到了祖父的手里,不善经营,家道开始中落。赵萝蕤的父亲赵紫宸是这样评价自己的父亲的:"忠厚兼豪迈,经商卒不行。稻粱任鼠窃,裘褐看虫生。斗粟舂何待,债台筑已成。惟能遣子读,回忆使人惊。"

赵萝蕤的父亲赵紫宸外出求学,勤奋努力,才改变家庭的景况。在她很小的时候,父亲已经在东吴大学任教,就离开故乡随父母去了苏州,在那里度过了她的童年和少女时代,所以程巢父先生说"姑苏有个赵萝蕤"。其实,从籍贯和 出生地来说,应该是"德清有个赵萝蕤"。

赵家的老屋朝南,是一个三进的院落。南面和西侧有市河环绕,河上分别有明月桥、清风桥,有"清风明月"之称。虽然赵家不再富有,但房屋是很宽敞的。前边有两个天井相连,前小后大,所以进赵家要先走两重石库门,赵紫宸在《系狱记》中也提到过他家的两重天井。走过天井才是三间厅堂,紧跟着是三间楼房,然后就可以看到一座小巧的花园,最后是七间后楼,西边靠市河还有一排平屋,作厨房等用。

从幼年离开故乡后,赵萝蕤只回过两次新市。一次是在1937年。7月7日卢沟桥事变后,赵紫宸就让女儿女婿带了全家到南方去,只留下大儿子赵景心在北京。当时,赵萝蕤与陈梦家已经结婚,他们带着母亲、二弟景德、三弟景伦,先在苏州小住,最后回到祖居新市镇的旧屋。新市还没有战争的硝烟,生活相对平静。这里是水乡,物价低廉,物产极丰盛,他们天天吃鱼吃虾,留下了深刻的印象。又因无书可读,空闲太多,因此,这对郎才女貌的神仙眷侣游遍了这个有"小上海"之称的江南古镇,他们在桥头看赶鸭子过河,看着蚕农挑着一担担蚕茧从门口过……不久,陈梦家与闻一多先生取得联系,请他留意可否在湖南的临时大学教书。他们把母亲托朋友送到了北京父亲身边,带领几个兄弟辗转南京、长沙,最后长途跋涉到了昆明西南联大。

第二次是在1992年。新市的堂妹一家把房子拆旧建新后,邀请她和大哥赵景心夫妇回老家。不知赵萝蕤当时心情怎样。故园已经发生了太多的变化,自己也遭遇了太多的人世变故,走在故乡的大街上,回首往事,面对的是物非人非,只有老屋西侧的清风桥还保留着原先的身姿。自己在晚年虽然功成名就,但当年同来故园的相爱的人已经含冤去世,她的内心会涌现怎样的感想呢?是无限的眷恋,还是像苏东坡一样"人生如梦"的感慨?

二、 父亲

对于赵萝蕤一生,父亲的影响无疑比母亲更大。她的母亲童定珍是新市一家米行老板的女儿,父亲赵紫宸是著名学者、神学家,曾留学美国。到她要上学的时候,父亲已经是东吴大学教授兼教务长了。此前,她在苏州圣约翰堂附近的幼稚园玩了三年,七岁进景海女子师范学校的一年级,同年开始学习英语和钢琴,受的完全是美国式的教育。

但她父亲注重培养女儿的国文素养,生怕教会学校忽视祖国语言的教育,就亲自在家里为女儿教授《唐诗三百首》和《古文观止》。是父亲给了赵萝蕤最初的文学启蒙。父亲像唱歌似的诗词吟哦使女儿产生了很大的兴趣,赵萝蕤不仅在家里吟诵,还把这种唱法带到学校,让同学也唱起来。由于家庭教育的合理,她的语文成绩总是名列前茅,不久就从二年级直升四年级;六年级时,她的语文成绩被评为全校第一,语文素养甚至达到并超过了高中三年级的学生。十二岁那年,女作家苏雪林来班上教国文,她重视培养学生的写作能力,赵萝蕤的作文常常受到她的双行密圈,以示赞许。

1926年,赵紫宸到燕京大学任教。十四岁的赵萝蕤也随父亲到了北京,当年,她就考上了燕京大学附属中学高三,父亲因爱女年幼,嘱她改读高二。1928年,她直接升入燕大中文系,受业于郭绍虞、马鉴、周作人、顾随、谢冰心等名教授。到她读完大学二年级的时候,美国老师包贵思女士找她去谈话,劝她改学英国文学。理由是,既然酷爱文学,就应扩大眼界,不应只学中文。她征得父亲同意后,转系攻读英国文学。这一转,决定了她一生的事业,中国多了一位杰出的翻译家,或许少了一位优秀的小说家。她中学时代的作文,经常得到女作家苏雪林的好评,是作家的苗子。赵紫宸在自费出版的诗集《玻璃声》中也有几处提到爱女,其中一首诗的小注上写道:"萝蕤时年十二,聪慧能作小说。"

从燕京大学毕业时,赵萝蕤才20岁,真是太年轻了,这么早就面临了职业选择。父亲看到女儿能够选择的生活道路是很狭窄的,对女儿说,怎么办呢,还是上学吧。清华大学就在隔壁,去试试考一考。赵萝蕤就去报考了清华的外国文学研究所。当时的外国文学研究所除了英语外,还要考两门外语。结果,赵萝蕤法语及格了,德语却吃了一个零分。不过,她的英语考了一百分。吴宓老师说:"行。德语等入学后再补吧。"就这样,赵萝蕤被录取了,并且还得了一年360元的奖学金。这样,她又到清华学习了三年外国文学。假如碰上现行的招生制度,她肯定要吃闭门羹。

赵紫宸在对待自己子女的学习前途上,推行的是民主的家庭教育,只以培养爱护为主,从不把自己的爱好或信仰强加在子女身上。自己信仰基督教,热心神学,但四个子女各自选择了自己适当的专业。大女儿赵萝蕤学文学,成了著名的翻译家;长子景心学经济,后来到香港中国航空公司供职,1949年参加著名的两航起义(当时国民党的中国航空公司和中央航空公司);次子景德学地质,是美国芝加哥大学的博士,在华盛顿内政部地质调查所供职,曾参与美国探月带回的月球岩石的研究;三子景伦和大哥一样也学经济,是美国国际问题专家和《亚美时报》总主笔。

赵萝蕤是父亲的掌上明珠,父亲时常以女儿的才艺自豪。抗战时期,在日本人的监狱里他思念家人思念女儿,写的诗中充满了赞许之意:"人说吾家凤,声清甚可听。《荒原》新道路,锦瑟旧玲珑。斗室兰心素,书城玉案清。碧梧栖欲老,离乱几年轻。"

诗句既写到了女儿的翻译成就,也点到了她对音乐的热爱,父亲对女儿的自豪感溢于言表。女儿三十岁生日时,他还在狱中,女儿在千里之外的昆明,他又吟诗抒发自己的思念之情:"天伦流散初,此日想萝蕤。雏凤声清发,幽兰有静思……"

虽然赵紫宸一生主要的成就在研究基督哲学,但他感情丰富,是一位极有修养的诗人。在女儿的印象中,父亲经常手握一卷苏东坡、辛弃疾、陶渊明、李义山等人的诗集,边走边吟诵,有时坐下来用秀丽的工楷抄写古人的诗词,有时笔录心有灵犀后的自己的构想。赵紫宸先后写了3000多首诗,在"文革"中大都化为灰烬,只留下了早就结集出版的《玻璃声》和《南冠集》。

爱国是赵紫宸一生不变的心声。解放前夕,他拒绝国外的多次邀请,还召唤在国外学习或任职的子女回归祖国,报效国家。建国以后,为了摆脱国外势力对教会的控制,赵紫宸和吴耀宗等发起了基督教三自爱国运动。为此,他在报纸上还公开发表声明,毅然辞去了世界基督教协会主席的职务。1979年11月21日病逝于北京。

三、 《荒原》

《荒原》是美国现代派诗人艾略特的代表诗作。赵萝蕤是把《荒原》介绍到中国的第一人。1937年6月,赵萝蕤的《荒原》中译本的发表,使她一举成名。但是当年的读书界并没有多少人知道,这些具备深厚的中西文化修养和中西文学功力的译文,竟出自一位妙龄闺秀。那一年,赵萝蕤25岁。

赵萝蕤开始翻译是在清华的第三年。1935年5月间,她因好奇而对艾略特的诗发生兴趣,她认为艾略特的《荒原》不同凡响。在仔细研读之余,试译了诗作的第一节,可随着好奇心的渐渐淡灭,未能继续下去。得以继续翻译这首惊世骇俗的现代派诗歌是一个巧合。那时她创作了《中秋月有华》、《游戒台寺》两首诗,投给了上海戴望舒等人编辑的《新诗》杂志,诗发表了,由此与戴先生相识。1936年底,戴望舒等人创办的"新诗社"正有出版"新诗社丛书"的计划,听到赵萝蕤译过一节《荒原》,戴望舒就约她把这首诗译完。赵萝蕤潜心翻译,在年内就把诗译好,然后整理了艾略特的注释,还增订了一些平时留记的注释,并请老师叶公超先生写了篇精彩的序文。当时她大病了一场,在病中完成了全诗的校订,寄出付印。1937年夏天,作为"新诗社丛书"的第一种推出了这部中译本的《荒原》。1939年的《西洋文学》杂志上邢光祖先生对这首诗评论说:"艾略特这首长诗是近代诗的'荒原'上的灵芝,而赵女士的这册译本则是我国翻译界的'荒原'上的奇葩。"虽然后来《荒原》又有了裘小龙的译本,但赵萝蕤的《荒原》译本仍然是无可替代的。

为了让更多的人理解晦涩难懂的《荒原》,赵萝蕤先后写过《艾略特与〈荒原〉》、《〈荒原〉浅说》等文章,介绍她对这首诗的独特看法。《荒原》给她的感受是非常强烈的,她读它,感到了新生的蓬勃,意念意象意境的恳切、透彻和热烈,感到诗人艾略特的真诚与深刻。全诗展示的是,干旱之地赤土千里,没有水,长不出庄稼。不但大地苦旱,人的心灵更加苦旱,人类失去了信仰、理想,精神空虚,生活没有意义。这是一片人类物质和精神的大荒原。荒原需要雨需要水,但又不是所有的雨水都有利于庄稼的生长,情欲的大海只会把人淹死。赵萝蕤翻译这首诗,同作者抱着同样热切的期盼,能够像燕子一样,有无边的平安相伴;当然也有她独特的想望,希望能够正视数百年来我们民族的灵魂里至痛至深的创伤,树立不变不屈的信心。

赵萝蕤与这位诺贝尔文学奖获得者艾略特见过一面。那是1946年7月9日晚上。艾略特邀请正在美国求学的赵萝蕤在哈佛大学俱乐部共进晚餐,诗人即席为她朗诵了《四个四重奏》的片段,并且带给她两本书《1909-1935年诗歌集》和《四个四重奏》,在上面签名留念,在前者的扉页上题写了"为赵萝蕤签署,感谢她翻译了《荒原》"的英文题词,并送给赵萝蕤两张署名的照片。诗人留给赵萝蕤的印象是:"他高高瘦瘦的个儿,背微驼,声音和举止有点发颤,好像他的心灵并未得到'无边的平安'。"

四、 陈梦家

陈梦家是中央大学法律系毕业,然后入燕京大学宗教学院读研究生。当时,赵萝蕤是燕京大学有名的校花,追逐有人,但惟独欣赏陈梦家长衫落拓的中国文学家气味。陈梦家是风流倜傥的新月诗人,赵萝蕤也喜爱诗歌,在自己的本子上写许多新诗,可惜这些诗歌在"文革"时抄家抄丢了。美貌和潇洒使他们产生了最初的恋情,共同的爱好让他们的爱情日渐升温。又一对才子佳人的典范。

1936年,陈梦家和赵萝蕤在燕京大学临湖轩举行了结婚典礼。七七事变之后,他们辗转来到昆明。在西南联大,夫妇不能同校就职,赵萝蕤认为妻子理应为丈夫作出牺牲,所以在联大的八年时间里,她基本是操持家务。但她终究是一个读书人,在灶头烧火的时候,腿上总喜欢放上一本英文小说。钱穆先生回忆当时情形说:"其(梦家)夫人长英国文学,勤读而多病。联大图书馆所藏英文文学各书,几乎无不披览。"可见那几年赵萝蕤阅读之广泛。

1944年,由于哈佛大学费正清先生的推荐,陈梦家得到芝加哥大学东方学院教授古文字的工作。赵萝蕤也随丈夫飞越喜马拉雅山,过印度,坐远洋轮,到芝加哥大学英语系攻读文学博士。工作之余,陈梦家尽力搜罗流散在国外的青铜器资料,收藏家多数是豪门巨富人家,他一一登门造访,做记录,拍照片,因为他是芝加哥大学教授古文字学的青年学者,对方亦优礼有加,乐于相助;继而,他到欧洲英、法、丹麦、荷兰、瑞典等国搜寻青铜器资料,取得丰硕成果回国。这些资料为他的古史研究打下了坚实的基础。

归国后,陈梦家在清华大学中文系任教,赵萝蕤在燕京大学西语系任教兼系主任。在解放后的院系调整中,陈梦家被分配到了考古研究所,赵萝蕤到了北大西语系。

陈梦家虽然已经从诗人转变为学者,但他的诗人气质没有变,不能容忍一切不合理的东西,敢于发表自己的见解,甚至要讥评时弊,品题人物。1957年,在考古研究所,他的所有言论成了"反动罪证",陈梦家理所当然地被划成"右派"。当时,他写了《慎重一点"改革"汉字》,刊登在《文汇报》上。"反对文字改革"成了陈梦家的罪行之一,其实他的本意是在争鸣,只是说"文字改革应该慎重"。考古界对他进行了大量"批判",妻子赵萝蕤由此受到过度刺激,导致精神分裂。

然而,更为惨烈的劫难在等待着他们。"史无前例"的"文革"一开始,陈梦家在考古所被不断地批斗,家被抄了,夫妇俩的住房被占了。他们被赶到一间本来是汽车库的小破屋里。赵萝蕤两次发病,但是送不进医院。1966年9月3日晚,这位气性刚烈的才子学人终于没能忍辱负重,没能熬过这次劫难,自缢身亡。这之前,他吞服过大量的安眠药片,但药量不足以致死;他也自缢过,被妻子及时发现,解救了。但,这一次是在妻子熟睡中,他……这是为了维护一个人起码的尊严,他是抱了必死的决心。他留下的最后一句话是"我不能再让别人把我当猴子耍了"。陈梦家去世后,赵萝蕤再度精神分裂,弟弟赵景心把她从那间汽车库里接走,和父母一起住在美术馆后街22号。

陈梦家是赵萝蕤的心灵终身难以愈合的伤口。据说,赵萝蕤生前,中华书局决定出版陈梦家的《西周铜器断代》,与她商量出版事宜,老人先是歇斯底里地狂笑道:"我又能拿稿费了!"过了一会儿又伤心地大哭不止。这是怎样的痛心呀!当年燕园的神仙眷侣,遭受如此的生离死别!(读此动容!!1)

五、 惠特曼

翻译美国诗人惠特曼(1819-1892)的《草叶集》是赵萝蕤晚年最大的欣慰。

惠特曼以"草叶"作为他全部诗篇的题目,是有深意的。草叶青翠、平凡、普通,又无处不有,作者喜爱它的平凡,在诗中把自己的灵魂与它神秘地融合在一起。诗人高高举起的旗帜就是普通人的旗帜,一切生机盎然、充满希望的生灵的旗帜。所以,他歌唱美国的民主,歌颂、回护自我又强调同一性和全体,同情卑微的人们,主张平等自由。书一出版,诗人送了一些给当时的美国名流,但受到普遍的冷遇,只有大文豪爱默生被深深地感动,称赞它是"美国至今所能提供的一部结合了才识和智慧的极不寻常的作品"。当然,时间是最好的试金石,《草叶集》不仅是惠特曼的代表作,而且成为美国文学史上具有开创性的最伟大的诗篇。1855年,《草叶集》初版诞生。以后,作者不断修订,出了9个版本,直到1892年还出了临终版。

赵萝蕤介绍翻译惠特曼的作品有一个过程。1987年,她翻译了《草叶集》中最著名的一首长诗《我自己的歌》,由译文出版社出了单行本。正当赵萝蕤把《草叶集》全部译完的时候,楚图南和李野光合译的《草叶集》由人民文学出版社出版了,她的心情是复杂的。一方面,她感到遗憾,书刚译完,人已心力交瘁,来不及参考和利用他们的成果;另一方面,表示深深的歉意,君子不夺人之美,自己闭门造车,不知楚先生他们也在做这项工作,只是不同的出版社的稿约罢了。人家刚翻译出版了,你再译,你比人家高明?这种不安在她的《译事难》一文中可以看到。其实,翻译是文学的再创造,不同的人对作者不同的理解,体现不同的风格,一部作品有不同的译本何尝不是好事?1991年,赵萝蕤翻译的《草叶集》由上海译文出版社出版。为了让更多的读者了解惠特曼,1992年,她又选择了《草叶集》中的抒情诗,编成《惠特曼抒情诗100首》,由山东文艺出版社出版。

《草叶集》译本出版后,赵萝蕤一直关注惠特曼的研究。1994年,她已经是80多岁的老人了,还每天花两个小时阅读惠特曼洋洋六大卷的《笔记与尚未出版的手稿》,这是研究惠特曼翔实的资料。她熟读正文,增加对诗人的思想与艺术风格的理解。

惠特曼在《草叶集》中写道:"这不是一本书,谁接触它就是接触一个人。"我们阅读赵萝蕤翻译的《草叶集》,既能够了解诗人惠特曼的思想历程,又可以体味翻译家赵萝蕤的治学之道。

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101016/315649.html

爱华网

爱华网