一位法学教授的公共政策参与实践

4月24日,在一堂政府信息公开课上,何兵被学生“刁难”了。

“你们想让我公开我的房产信息吗?”他问。

“想。”台下应者云云。

“我也想知道你们有几套房产。”

“我没有房产。”前排一个留着板寸的男生不假思索,接了话茬儿。

于是,何兵被噎住了。几秒钟没说话,瘪了瘪嘴,有些尴尬地笑了。“好!你敢反驳我就好,说明你在听,也在思考。千万别顺着别人,包括我的思路说。”在近百名学生前,他这样说。

曾有人问他,当前社会,政府信息公开的条件是否仍欠成熟,因为公众素质仍待提高。何兵觉得这个问题有些好笑。1766年,瑞典成为全世界政府信息公开的发源地。“我们会比那时的瑞典人素质差吗?”他这样反驳。对方哑然。

请回答我“为什么”?

2010年11月的一个下午,何兵在家中看报纸,一则新闻吸引了他的注意。

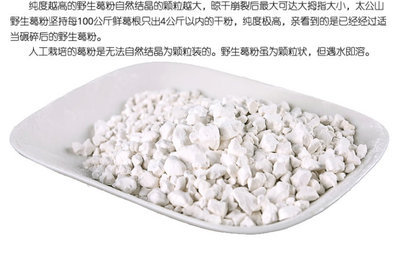

“一个小学生,在一位博士生的指导下,对北京市场上的蘑菇进行了检验。得出的结论是,绝大部分都用荧光剂漂白过,是对人体有害的蘑菇。”

随即,相关部门出面澄清:蘑菇没有问题,是小学生的检测方法不安全。

这个回应让何兵觉得恼火。他觉得,蘑菇有没有问题,既不是一个小学生,也不是一个部门一句话就能说了算的。

“既然相关部门说检测方法不准确,那就得说清楚为什么不科学?你给出结论的科学依据是什么?你检测了吗?检测的时间、地点都得交代清楚。”

之后,他给自己的博士生杨帆打了个电话。“我让他和这个部门联系一下,给他们写个政府信息公开申请书。”他说。

当时,何兵的身份是中国政法大学公共决策研究中心主任。很快,他的学生们加入了这场质问。

“政府部门不能凭空说话。”他坚持。

很快,媒体介入。事件关注度骤然上升。

双方之间有过数次电话及邮件往来,但是何兵始终没有得到直接回应。最终,相关部门通过媒体进行公开说明:蘑菇并没有问题。同时,他们发邮件告知何兵,“信息已经通过媒体公开,可以通过报道或官方获取信息。”

但何兵依旧不依不饶。“还是没有解释清楚啊!检测的时间、地点、科学依据……还是没有回答我啊。”他说,“我不是要得到‘是或不是’的答案,而是‘为什么’!”

他脑子里的问号没有消失。于是,他决定自己检测。

2012年12月中旬,何兵让自己的学生去北京多个市场购买了各类蘑菇。“品种很齐全,有蟹棒菇、口菇,扇形的、鸡腿状的……去了七八个市场,一共买了十几斤。”他回忆道。

但是送检时,他再次被“打击”。“没有机构可以检测。这太滑稽了。后来费了一番周折,我们才找到一家民间商业检测机构。”他说。

周三,几个学生将样品送检,还跟对方签了合同,说好下周一取结果。

当晚,何兵一高兴,把这个“喜讯”告诉了一个媒体记者。“我再三叮嘱他,‘保密啊’。他说‘放心!我嘴死’。”他回忆道。

第二天,消息见报。

中午,何兵接到了学生电话:那个机构回复,检测不了了。

“我说‘有合同’,学生说‘有合同也没用’。我说‘那告他们’,学生说,‘那也没用’。”这次检测草草收场。

何兵承认,走到这一步,大概70%的人会选择不了了之。但他总觉得,脑袋里藏着个大问号,心里也难受得慌。

“这家不行,再找工商局,不行还可以到法院起诉。”面对一脸颓容的学生,他依旧“战斗力”满格。可是,这两条道依旧是“此路不通”。

前者的理由是:检测样本不合格。用塑料袋装的蘑菇样本,不能证明荧光粉是蘑菇本身的,还是塑料袋污染至蘑菇上的。这理由听起来很拗口。“但的确是这么说的。”他说。

后者称,这既不属于民事案件也不属于行政案件,不能受理。

到了这一步,大约90%的人都该“服软”了。但是偏偏,何兵属于那10%。

“不给我检测,我就买个机器。”他的“战斗力”再次满格。

于是,作为国内行政法学领域的知名专家,他果真掏腰包买了一台机器,用来确定蘑菇表面是否存在荧光粉。

机器买来后,他恍然大悟:原来道理很简单,就是利用紫外线确定荧光粉是否存在。“和验钞机是一个道理,荧光粉在紫外线下会反光。一拍就知道结果了。”他说。

参与检测的是他的两名学生,过程持续了两个小时。随后,他将有荧光反应的蘑菇照片上传至博客,一张是蟹棒菇,另一张是口蘑。照片上的蘑菇表面有明显的蓝紫色荧光。

12月18日,何兵公开发表了博文《中国政法大学学生:发现市场蘑菇存在问题》。文中描述了自己检测碰壁的经历,并称:“我们找到了农业部颁布的关于如何检测荧光粉的国家标准……我们自己动手!”

随即便有学者对这一结论提出异议:蘑菇体内存在的木质素,就是一种荧光物质,在紫外线的照射下就会出现反应。并且,蘑菇培养液中含有的秸秆或木屑也可能有类似效果。仅用紫外线照射,不足以判断蘑菇是否被添加工业荧光粉。

“欢迎探讨,但我不是科学家,我关注的是政府信息公开的态度和程序的合法性。”他回应质疑。

2007年1月17日,国务院165次常务会议通过了《政府信息公开条例》。

2008年5月1日,该条例正式实施。

2010年,在此条例实施两年后,何兵有了这次尝试。

“要是这事能让相关部门落实制度,我就不白折腾。”他眨了眨眼说。

何为公平?

何为公平?

作为法学人士,何兵却觉得这个问题太大,他回答不了。但他知道,不公令人难过。

那年,他参加了高考。考试结束,自我感觉良好。

几周后,成绩公布。“444分。”这个数字,他至今脱口而出。“你知道那年我们那里的重点大学录取分数线是多少吗?我高出了好几十分!”

那一年,家中三兄弟,两人超过了录取分数线。当年,在安徽巢湖这个小镇上,这件事儿引起不小的轰动。

然而,生活和他开了个玩笑。

成绩发布后不久,重点大学开始录取。何兵等待,无果。之后,普通大学开始录取,依旧音讯全无。

七八月酷暑难耐,日子一天天日渐难捱。大哥已经拿到了录取通知书,何兵心里开始长草。

“我就想,能出什么意外呢?寄丢了?被别人拿走了?……”他说。在他的想象力范围内,这个问题没有正确答案。

数周后,父亲按捺不住了,给省招办打电话询问。答复是:你孩子个儿太矮,不符合招生要求。电话这头,父亲一脸疑惑,再看看一旁身高一米六八的儿子,一头雾水。

“他虽然不算高个,但也在正常范围啊。”父亲说。

“那你们过来一趟吧。”电话那头说。

第二天,双方在合肥见面。对方如梦初醒,“弄错了,肯定是弄错了。你资料上写的身高是一米四八。”

不知是谁的手一抖,把身高写错了。此时,重点大学和普通大学已录取完了,他只能上专科。

“什么是公平,我说不清,但不公令人难过。”他记忆犹新。

从招办回来的路上,何兵无法抑制消极情绪。患白内障的爷爷知道兄弟俩考上大学后,曾说:“我怎么感觉眼睛又能看见了呢?”现在,要怎么告诉他?他不知道。

他想复读,但现实却没有选择空间。母亲是农村户口,家里孩子都随她属农村户籍。“那个年代和现在不一样。”他说。农村户口意味着“招不了工、提不了干、进不了城”。

“当时农民工也不存在,因为没有粮票,到了别处也没法生存。”他回忆,“但是上了大学就不一样了。一切问题都迎刃而解,而且能有个干部身份,哪怕是上专科。”

“咬咬牙,你就是干部了,报个专科吧。”父亲劝他。

他不甘。父亲再劝,“只要你愿意报,我把自行车送给你。”

成交。

“其实我没有选择。考之前,我爸就说,考不上就给我们兄弟俩一人买个三轮车,拉车赚钱去。”他说。比较一番,他觉得“骑着自行车上专科”的选项稍胜一筹。

那两年,他和与自己风马牛不相及的专业物理系展开了长期“斗争”。他每月领着21块5毛的饭票,最大的慰藉就是“只吃了十六七块钱,剩下的钱能去校门口给自己买碗面”。

当然,敏感的神经时不时仍会受刺激,因为高中同学会时常从北京、上海给他寄信。看着信里那些意气风发的青年,他第一次感到,自己“被落下了”。

那两年,何兵并没有对物理产生多少亲切感,相反,与专业“较劲”成为常态。毕业后,他惊觉:竟连一个物理公式也记不全,倒是文学素养提高了不少。好在他勉强说得出线性代数、电磁学等几门课的名字,证明“何兵曾到此一游”。

“心没在那儿。去了一个不想去的学校,学了一个不喜欢的专业,难免较劲。”他说。

两年下来,学校3间屋大的图书馆里,各种书的摆放位置及特点,他都了如指掌。“比如红楼梦的封皮有缺角,朱自清文集的中间被扯掉了几页。”他对此很得意,“总算不白来一趟。”

因为一个不知名的人的潦草一笔,他的大学梦推迟了10年。“其实也没什么不公平,经历就是财富。”他说。

“生活就好比考试,只要自己发挥了最大的潜力,别人考成什么样和你没有关系。剩下的,就得靠评判者和规则的公平了。这就是公平的意义吧。”他说。

我是谁?

一路走来,何兵的角色有很多。

专科毕业后,他曾和3名校友一起去县里的一所初级中学教书。“那时住的屋子没有自来水,我们都用一个大水缸蓄水。”他说。

于是,每天早晨起来,大家都会清晰地看到,“昨天刮风了,因为水缸里全是落叶”,“昨晚天气不错啊,就积了点浮灰和小虫”……这是每天清晨4人的例行对话。

终于有一天,何兵“怒了”,因为水里居然漂了一只小动物。忍无可忍,他去找校领导理论。“你得给我个水缸盖子。”

“我没有水缸盖。”学校教导主任坐在大桌子后边,官威十足,语气坚定。

“我们毕业分配到你这里教书,连个水缸盖子都没有吗?”

“学校的水缸盖子就这么些,老教师有,年轻人没有。”

何兵败下阵来,碰了一鼻子灰。

那两年,他觉得严重“水土不服”。这4名刚从学校走出来的年轻人,总是难以融入学校的主流,躲在自己的小圈子里。

“他们说的县里的人名,我们不知道;说的事儿,我们没听过;我们说的话,他们也不感兴趣。”他说。总之,现实就像是只高度警觉的刺猬,处处扎人。

“晚上备课只能用煤油灯。学校宿舍经常停电,因为要留给农业生产用。”他说。4个青年就像块边角料,被冷冷地丢在角落。

1983年前后,干部年轻化、知识化的理念被提出。当地机关要吸收一批有文化有知识的新鲜力量。“我觉得是个机会。”他回忆。

1984年年底,何兵迅速调转方向,成为县团委的一名干部。

机关工作体面并顺心很多。当时,整个县委大院里有文凭的人很少。因此,他还收获了一个“一度很受用”的新名字:“何大学”。

然而,改善归改善,他仍然觉得自己“找不着北”。“我23岁在县团委宣传部工作,当时的处境是不错的。但就这样一步步往上走,我不清楚自己将来要干什么?到底能干些什么呢?”他说。

这是个真实的困惑。眼前棘手的刺猬不见了,却又变成一团迷雾,拧巴依旧。

1986年,全国举行了首次律师资格考试。此时,何兵已经在县团委工作了3年。

得知这个消息后,他立刻给中国政法大学的朋友写了封信。“我想考律师资格,能不能推荐给我一些书籍?”信里大致意思如此。

回信也很简洁:“律师资格,我们学校很多本科生、研究生都未必考得上,太难了。”

“我觉得他可以更直接地对我说,‘你肯定考不上,别瞎折腾了’。”何兵说。

但还得折腾。

1988年,全国举行第二次律师资格考试,何兵参加了。此时,他已在县团委工作了5年之久。

“我原来不近视的,考试前3个月,居然近视了两百多度。”他回忆,“复习的过程中压力太大,中间我简直怀疑自己精神出问题了。”

迈过了这道门槛,何兵第一次正式进入了法学领域。之后的路如同稳定的钟摆,不再大幅度左右摇晃。

1990年,他考取了北大民诉法研究生。毕业后,曾短暂前往深圳“下海”,后转至烟台大学任教。1998年,考取并就读北京大学姜明安教授的博士,一边读书一边教课,“兼习姜教授的湖南方言”。目前,他任职中国政法大学法学院副院长,依旧置身于法学的圈子,尚未打算撤离。

教师、律师、公务员、学者……他有过的身份不少。“我最喜欢的身份还是学者,可以参与更多现实问题的研究和制度构造,能做的事情更多,环境也比较简单。”他说。

当初一起去中学任教的4人,如今一人考研了去天津,一人在当地县城教书,还有一人留在原地。大家已各奔东西,何兵也找到了“我是谁”。

知道怎么支持我吗?

2008年前后,发生了一起众人瞩目的诉讼案。

原告系一位县委书记,被告是学界名人。被告历时多年完成的一本书中,讲述了当地农民与政府之间的矛盾,并在文中表态:当时的县委书记负有不可推卸的责任。

这位县委书记提出反驳,认为相关内容不仅严重失实,而且指名道姓地丑化了自己,要运用法律武器,为自己及当地政府讨回清誉。

这件事本与何兵并无牵连,但他却发表了一篇文章:《县委书记该有什么名誉权》。

他认为,这起事件中,这位县委书记不能因为别人批评其执政能力、措施以及个人品行,而主张个人名誉受损。

他甚至认为,国家机关没有名誉权。

他觉得自己的理由很充分:民法上的名誉权是保护公民、法人在民事活动中的民事权益,而县委、政府的公共管理活动不是民事活动,是党务和政务活动,因此,不受民法上的名誉权保护。

另外,即使县委和县政府有名誉权,作为前任县委书记也没有诉权,因为诉权归属于县委、县政府,而不归属于个人,而个人不能代表党和政府。

“公众对官员个人的执政行为提出批评,官员难道不可以主张个人名誉损失吗?”有人反驳。

“我的答案是:很难。”何兵说,“如果是针对公共事务,他作为公职人员就没有名誉权的。但是如果针对个人生活、隐私,他可能有一定的名誉权。”

媒体公众纷纷热追此事。

“那么官员作为公民,他们的隐私该由谁来保护?”又有人反驳。

“只能说对官员名誉权要实行弱势保护,对普通人要进行强势保护。根本目的还是保护公众,监督官员。”他说,“法律更应捍卫公众对公共事务的批评权利。”

“我不怕质疑。有人关注这个事,有人探讨,就是对我最大的支持。”他说。

2009年3月,何兵发表了一篇关于干部讲话风气的文章,火药味十足。

他回忆,当时的灵感来源于自己在校外听的几场报告。“说是灵感,其实是因为听完几场报告,我心里憋了一团火,不吐不快。”他说。

台上的一些领导干部,一副煞有介事之态,张口闭口皆是指点与说教之味。何兵觉得“讲话内容之空洞,姿态之做作,实在拱火”。

于是,两三场报告会之后,他便写了这篇文章。

“不是说领导作报告大家就不喜欢。你扎扎实实讲事、说话,大家欢迎。”他说,“我不是找事,是说实话。”

他觉得,受欢迎的讲话各有特色,但不受欢迎的讲话却有着惊人的相似:缺乏诚意。“很多讲话的主要内容其实可以概括为一句话,即‘成绩是主要的,问题是次要的’。”他说。

他记得,一场一个半小时的会议,下面坐了几百人。领导讲话占了近一个小时时间。“原定的时间是40分钟,他说超了。”何兵很不满。

除此之外,一个小时讲话里,语焉不详及自我褒奖内容超过了40分钟。“可不得超时吗?要不就剩下夸自己了。”他说。

“要是把整个讲话比作一块海绵,真是挤掉水分就没多少分量了。”他说,“要按我说,至少能压缩掉4/5。四平八稳的话,我看就别说了。”

他觉得,在人大和政协等重大会议上,全面报告政府取得的成绩和存在的问题,让公众充分了解机关工作,是必要的。但一般性会议,有必要这样吗?何兵很不解。

他认为,会议是公众获取政府信息的重要途径之一,可是发言如果没有“含金量”,原本就有限的信息通道,又堵塞了一些。

“有些干部,工作中取得的一些成绩,生怕别人不知道,反复强调。作为国家干部,取得一些成绩是分内之事,有什么可反复炫耀的呢?”何兵不明白,“就好像报告时间越长就越重要。”

那次会议结束,他身后几位教师偷偷议论:“如果我们这样上课,恐怕学生全得跑了。”

“要都这样讲,就算每节课点名、不来就扣分,也留不住学生。”何兵扭头补充道。

日前,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在主持一项工作座谈会时打断“念稿报告”。中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山也在座谈会上借丘吉尔名言要求说“短话”。

“说得好,说得对!”看到这些新闻,何兵很高兴。

有人总结:粉丝超过一千的微博,就是个布告栏;超过一万,就是本杂志;超过百万,就是份全国性报纸。现在,他的粉丝数已经超过了45万,但他仍旧没闲着。

在某大学门口被门卫拦下,他在微博抗议,并要求“贴出校规”;一次聚餐中得知奶牛被注射抗生素,他在微博爆料,并说“要继续呐喊”;他给学生力荐一本书,名为《沉默的大多数》,“千万得有质疑精神”,他一边推荐一边千叮咛万嘱咐。

“我对公共事件的推动就是在微博上喊话。”课堂上他对学生说,“知道怎么支持我吗?”

台下学生们纷纷思索、皱眉、摇头,呈拨浪鼓状。

“帮我转帖啊,”他说,“太不机灵!”

学生顿悟。

爱华网

爱华网