感悟:每一个科学发现总是经历了很多曲折的探究。

一、发现核酸

早在1868年,人们就已经发现了核酸。在德国化学家霍佩·赛勒的实验室里,有一个瑞士籍的研究生名叫米歇尔,他对实验室附近的一家医院扔出的带脓血的绷带很感兴趣,因为他知道脓血是那些为了保卫人体健康,与病菌“作战”而战死的白细胞和被杀死的人体细胞的“遗体”。于是他细心地把绷带上的脓血收集起来,并用胃蛋白酶进行分解,结果发现细胞遗体的大部分被分解了,但对细胞核不起作用。他进一步对细胞核内物质进行分析,发现细胞核中含有一种富含磷和氮的物质。霍佩·赛勒用酵母做实验,证明米歇尔对细胞核内物质的发现是正确的。于是他便给这种从细胞核中分离出来的物质取名为“核素”,后来人们发现它呈酸性,因此改叫“核酸”。从此人们对核酸进行了一系列卓有成效的研究。

二、弄清了核酸的基本化学结构

20世纪初,德国科赛尔和他的两个学生琼斯和列文的研究,弄清了核酸的基本化学结构,认为它是由许多核苷酸组成的大分子。核苷酸是由碱基、核糖和磷酸构成的。其中碱基有4种(腺瞟呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶),核糖有两种(核糖、脱氧核糖),因此把核酸分为核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)。

三、经典实验证明DNA是遗传物质

1928年,美国科学家格里菲斯用一种有荚膜、毒性强的和一种无荚膜、毒性弱的肺炎双球菌对老鼠做实验。他把有荚病菌用高温杀死后与无荚的活病菌一起注人老鼠体内,结果他发现老鼠很快发病死亡,同时他从老鼠的血液中分离出了活的有荚病菌。这说明无荚菌竟从死的有荚菌中获得了什么物质,使无荚菌转化为有荚菌。这种假设是否正确呢?格里菲斯又在试管中做实验,发现把死了的有荚膜菌与活的无荚膜菌同时放在试管中培养,无荚膜菌全部变成了有荚膜菌,并发现使无荚膜菌长出蛋白质荚膜的就是已死的有荚膜菌壳中遗留的核酸(因为在加热中,荚膜中的核酸并没有被破坏)。格里菲斯称该核酸为"转化因子"。

1944年,美国细菌学家艾弗里从有荚膜菌中分离得到活性的“转化因子”,并对这种物质做了检验蛋白质是否存在的试验,结果为阴性,并证明“转化因子”是DNA。但这个发现没有得到广泛的承认,人们怀疑当时的技术不能除净蛋白质,残留的蛋白质起到转化的作用。

美籍德国科学家德尔布吕克的噬菌体小组对艾弗里的发现坚信不移。因为他们在电子显微镜下观察到了噬菌体的形态和进入大肠杆菌的生长过程。噬菌体是以细菌细胞为寄主的一种病毒,个体微小,只有用电子显微镜才能看到它。它像一个小蝌蚪,外部是由蛋白质组成的头膜和尾鞘,头的内部含有DNA,尾鞘上有尾丝、基片和小钩。当噬菌体侵染大肠杆菌时,先把尾部末端扎在细菌的细胞膜上,然后将它体内的DNA全部注人到细菌细胞中去,蛋白质空壳仍留在细菌细胞外面,再没有起什么作用了。进入细菌细胞后的噬菌体DNA,就利用细菌内的物质迅速合成噬菌体的DNA和蛋白质,从而复制出许多与原噬菌体大小形状一模一样的新噬菌体,直到细菌被彻底解体,这些噬菌体才离开死了的细菌,再去侵染其他的细菌。

1952年,噬菌体小组主要成员赫尔希和他的学生蔡斯用先进的同位素标记技术,做噬菌体侵染大肠杆菌的实验。他把大肠杆菌T2噬菌体的核酸标记上32P,蛋白质外壳标记上35S。先用标记了的T2噬菌体感染大肠杆菌,然后加以分离,结果噬菌体将带35S标记的空壳留在大肠杆菌外面,只有噬菌体内部带有32P标记的核酸全部注人大肠杆菌,并在大肠杆菌内成功地进行噬菌体的繁殖。这个实验证明DNA有传递遗传信息的功能,而蛋白质则是由DNA的指令合成的。这一结果立即为学术界所接受。

四、定量测定核酸中的4种碱基的含量

几乎与此同时,奥地利生物化学家查加夫对核酸中的4种碱基的含量的重新测定取得了成果。在艾弗里工作的影响下,他认为如果不同的生物种是由于DNA的不同,则DNA的结构必定十分复杂,否则难以适应生物界的多样性。因此,他对列文的"四核苷酸假说"产生了怀疑。在1948-1952年4年时间内,他利用了比列文时代更精确的纸层析法分离4种碱基,用紫外线吸收光谱做定量分析,经过多次反复实验,终于得出了不同于列文的结果。实验结果表明,在DNA大分子中嘌吟和嘧啶的总分子数量相等,其中腺嘌吟A与胸腺嘧啶T数量相等,鸟嘌吟G与胞嘧啶C数量相等。说明DNA分子中的碱基A与T、G与C是配对存在的,从而否定了"四核苷酸假说",并为探索DNA分子结构提供了重要的线索和依据。

五、DNA双螺旋结构的分子模型的建立

1951年11月,沃森听了富兰克林关于DNA结构的较详细的报告后,深受启发,具有一定晶体结构分析知识的沃森和克里克认识到,要想很快建立DNA结 构模型,只能利用别人的分析数据。他们很快就提出了一个三股螺旋的DNA结构的设想。1951年底,他们请威尔金斯和富兰克林来讨论这个模型时,富兰克林指出他们把DNA的含水量少算了一半,于是第一次设立的模型宣告失败。

有一天,沃森又到国王学院威尔金斯实验室,威尔金斯拿出一张富兰克林最近拍制的“B型”DNA的X射线衍射的照片。沃森一看照片,立刻兴奋起来、心跳也加快了,因为这种图像比以前得到的“A型”简单得多,只要稍稍看一下“B型”的X射线衍射照片,再经简单计算,就能确定DNA分子内多核苷酸链的数目了。

克里克请数学家帮助计算,结果表明嘌吟有吸引嘧啶的趋势。他们根据这一结果和从查加夫处得到的核酸的两个嘌吟和两个嘧啶两两相等的结果,形成了碱基配对的概念。

他们苦苦地思索4种碱基的排列顺序,一次又一次地在纸上画碱基结构式,摆弄模型,一次次地提出假设,又一次次地推翻自己的假设。

有一次,沃森又在按着自己的设想摆弄模型,他把碱基移来移去寻找各种配对的可能性。突然,他发现由两个氢键连接的腺膘吟—胸腺嘧啶对竟然和由3个氢键连接的鸟嘌吟—胞嘧啶对有着相同的形状,于是精神为之大振。因为嘌吟的数目为什么和嘧啶数目完全相同这个谜就要被解开了。查加夫规律也就一下子成了DNA双螺旋结构的必然结果。因此,一条链如何作为模板合成另一条互补碱基顺序的链也就不难想象了。那么,两条链的骨架一定是方向相反的。

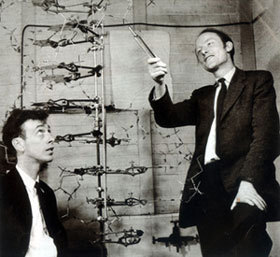

经过沃森和克里克紧张连续的工作,很快就完成了DNA金属模型的组装。从这模型中看到,DNA由两条核苷酸链组成,它们沿着中心轴以相反方向相互缠绕在一起,很像一座螺旋形的楼梯,两侧扶手是两条多核苷酸链的糖一磷基因交替结合的骨架,而踏板就是碱基对。由于缺乏准确的X射线资料,他们还不敢断定模型是完全正确的。

富兰克林下一步的科学方法就是把根据这个模型预测出的衍射图与X射线的实验数据作一番认真的比较。他们请来了威尔金斯。不到两天工夫,威尔金斯和富兰克林就用X射线数据分析证实了双螺旋结构模型是正确的,并写了两篇实验报告同时发表在英国《自然》杂志上。

1953年4月25日,英国的《自然》杂志刊登了美国的沃森和英国的克里克在英国剑桥大学合作的研究成果:DNA双螺旋结构的分子模型,这一成果后来被誉为20世纪以来生物学方面最伟大的发现,标志着分子生物学的诞生。

1962年,沃森、克里克和威尔金斯获得了诺贝尔医学和生理学奖,而富兰克林因患癌症于1958年病逝而未被授予该奖。

爱华网

爱华网