哈利的选课1:飞行课和魁地奇

“盎格鲁撒克逊”英国人是一群征服者,霍格沃茨是他们的继承人学习统治术(法学)的地方。因为上述原因,整个霍格沃茨的价值观取向,完全是征服者/统治者的视角。或者说,霍格沃茨评价学生的标准,就是看你是不是一个优秀的征服者/统治者。

先从简答问题的开始。

最基本的问题,做一个征服者首先需要什么?

最基本的回答:做一个征服者首先需要有力气。

估计这个答案很出人意外,太简单的答案有时候反而想不起来。

大多数同学都是中国应试教育这面大筛子筛下来的幸存者,久经考验,习惯成自然,对体育是一种教育形式会感到很隔膜,上体育课不就是玩嘛。大概上过小学的同学都听说过“德智体全面发展”这句话,也都知道在中国的教育实践中基本上是句空话。人人都知道“三好学生”的真实意思,是“体育及格、没有犯过错误的分数最高的学生”。很少有人仔细的考虑过,为什么从教育理论上,体育竟然是和整个道德、智力相提并论的,或者说数学、语文、物理、化学……加在一起,理论上才等于一个体育。

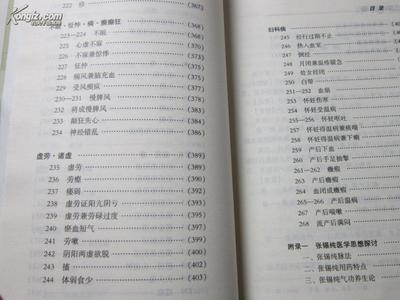

中国古代教育,一直以智育为核心,但重视体育,却是西方教育的一项重要传统。西欧各民族的祖先都是游牧民族,因为西欧的自然环境和中国不同,如上图所示,伦敦和柏林大体上和黑龙江的漠河在一个纬度,巴黎和哈尔滨在一个纬度,北京比号称“炎热”的南欧的罗马还要靠南些。这种纬度的地方在中国古代基本上是无人区,之所以西欧地区还有人类文明,完全是因为欧洲是一个深入大西洋的“大半岛”,有比较充分的水蒸气,气象学上称为“温带海洋性气候”。饶是如此,欧洲的大片地区也是常年阴冷,光照不足,并不适宜粮食作物生长,因此不论日耳曼人还是凯尔特人,早期都是以牧业为主的民族,农业只是副业而已。因此这些民族的很多特点,大到喜欢迁移游牧,喜欢独立自由,小到喜欢吃牛肉,不吃狗肉(牧羊必备),都是和这个基本生产方式相适应的。

和农业较为依赖耕作技术相比,牧业对身体条件的依赖要求比农业重得多,因此在欧美的教育传统中,对身体的训练,是教育的头等大事之一,和智育可以相提并论。体育教育不仅仅能锻炼强健的身体,更重要的是,这是一种准军事训练。在草原上,猎人们必须排列好队形,组织好分工,才能对猎物进行成功的围猎,一人失职漏出一角,则全体猎人的工作都是无用功。欧美体育教育的精华,就是在分队竞争中,锻炼人的斗争精神、规则意识、协作才能。只有能在球队中做的了队长的人,才能在猎场上指挥同伴,也才能在战场上指挥的战士。等战争结束后,也才能承担统治者的重任。

英美的大学每年要举行无数的各种类型的体育比赛,著名的比如剑桥牛津划艇对抗赛,美国的大学棒球、篮球、橄榄球联赛等。这种比赛花费相当惊人(远比在教室里上课费钱),但学校从来是在所不惜,就是因为是否有发达的体育教育,是一所大学是否是一流大学、是否属于培养统治者的摇篮的标志之一。学校中真正能做学生领袖的,很少是考试中的第一名,往往倒是球队的队长或者明星。到了找工作的时候,在学校的球队中当队长的经历要比拿几个A更受雇主的重视。华人的孩子来美国就学,刚一开始最不容易适应美国大学环境的就是这种体育文化。

小布什耶鲁棒球队照

美国总统竞选的时候中,学历太高是不受选民待见的,历任总统中有正规博士学位的只有一个,也是历史评价平平的角色。大多数总统,尤其是共和党方面,都是本科生,其中学习好的并不多,很多人最自豪的大学经历,就是自己在学校的球队中打什么位置。布什父子总统三代都是耶鲁大学的学生,也都是耶鲁运动明星。布什爷爷普里斯科特就加入耶鲁棒球队,还获得过全美大学生运动会高尔夫球冠军,老布什本人是耶鲁的棒球队一垒手,而且是全队的队长。小布什也是耶鲁大学校队二垒手,并且是家乡棒球“得克萨斯游骑兵队”老板。布什家族的智商问题一直被媒体嘲笑,尤其跟两个克林顿对比,这其实正是布什家两代总统的竞选策略:我不是只会念书的象牙塔的书呆子,我是运动场上的英雄,因此我才应该做美国的领导者。老布什过八十岁生日,竟然是以高空跳伞的方式庆祝的。在这方面,女生教育也不让男生,体育成绩好的女生容易嫁人,因为可以为家族生下更强健的后代,小布什的奶奶就是美国女网国家队队员。

毛主席畅游长江

其实中国的领导人也是如此。作为国家领导人,工作压力之大,常用“日理万机”来形容,没有过硬的身体条件绝对是不行的。老一代领导人中,毛主席73岁畅游长江,邓小平88岁在北戴河下海游泳,这两位都是走过长征路的。近一点大家比较熟悉的,温家宝是搞地质的出身,在甘肃青海爬了十几年荒山,才能以接近70岁的年龄,在四川地震灾区救灾第一线连续工作一个星期。身体是革命的本钱,这个道理并不难理解。

回到剧中。哈利波特来到霍格沃茨的第一场大戏,是大家熟悉的分院帽选学院,接着就是几堂魔法课。大家不妨重看《魔法石》开场的一段,就会发现波特和罗恩根本不是中国意义上的好学生。两人在上课方面是很失败的,比如第一堂课两个人就迟到了,严格遵守规定的麦格教授讽刺说要把他们两个变成一只表或者地图。

第二堂课,斯内普教授的魔药学,哈利先是上课走神被斯内普警告,又接连三次没有回答上来斯内普的问题,斯内普本来就严重偏心,少不了对哈利一番冷嘲热讽:

可见,波特在教室里混得并不得意。波特真正的转机在第三节课:飞行课。

这是堂室外课,大部分同学也很容易看出相当于我们的体育课,不过是把跑圈改成骑扫把而已,都是为更复杂的球类运动做基础训练的。上课不久,纳威受伤了,老师去找护士,马尔福趁机捣乱,将飞球扔掉,而波特具有极高的运动天赋,几乎是无师自通的掌握了高难度飞行技巧,用一个非常惊险的高空急转弯接住了被马尔福扔掉的球。这个动作发生在麦格办公室窗口,直接打动了麦格教授:

接下来,波特被麦格推荐进入格莱芬多的魁地奇队,并且在赛场上成了赛场上最优秀的找球手。

《哈利波特》几乎每一部都有魁地奇比赛的情节,看电影的观众,绝大多数都把魁地奇当作一场好玩的游戏,震撼于精彩刺激的高科技场面而已,其文化意义,最多能理解到魁地奇相当于英国的国粹运动——足球上(或者橄榄球)。其实,每场魁地奇赛场上中,都埋藏这相当丰富的剧情线索,各派人物在魁地奇赛场上的较量,包括观众席上的各种小动作,是霍格沃茨学院故事的重要内容。哈利(包括罗恩)正是靠着在魁地奇比赛中的一次次胜利,成为众所瞩目的学院英雄,在同学中获得了尊敬和拥戴,并在六年级当上了院队的队长。哈6大决战前的魁地奇队长,也就意味着哈7大决战的指挥官。

中国观众喜欢赫敏,很大程度是按照中国教育的标准衡量的,赫敏每次上课都能正确回答问题,每次考试都是第一,不是最优秀的学生吗?按照英国人的看法,不是,这只是她是个次优秀学生的表现。英国观众看到每次魁地奇比赛,哈利在赛场上拼搏,而赫敏只是坐在观众席上喊加油的时候,心里都明白,罗琳阿姨这样安排,是暗示赫敏是配不上哈利的,因为她不具备做一个优秀统治阶级的身体素质。中国观众,则一般没有反应。

金妮呢?这个小姑娘出场机会并不多,但是关键的第六部,金妮成了学院魁地奇球队的副队长,选拔新球员的时候,金妮就站在哈利的旁边。

更重要的是,哈利压不住底下乱糟糟的队员的时候,金妮大喊“都闭嘴”,让全场鸦雀无声,连他哥哥罗恩在内,都乖乖的站好听训。好电影不需要太多台词的,这场戏金妮一共只有一句话的台词,就充分表现出一个优秀统治者的气质:攻击性。

对赫敏而言,更糟糕的是她接下来犯了一个不可饶恕的错误:为了帮罗恩通过选拔,赫敏偷偷的对罗恩的竞争对手使用了“混淆咒”,让罗恩不光彩的赢得了选拔赛的胜利。

赫敏帮自己的男朋友,也许中国观众表示可以理解,只是人之常情而已。但是一个有英国主流价值观的观众看来,这种违反规则的行为,绝对是个无法容忍的的大错误,这样选拔出来的球员是要输球的,——要是在战场上,是要败阵的。英国人所谓体育精神,费厄泼赖,首先一点就是遵守规则,在规则之内可以合理冲撞,但绕开规则作弊,是对所有人的欺骗。比尔•克林顿身为总统之尊,和个把女实习生莱温斯基出轨绝大多数美国人都不介意(考虑到希拉里,很多美国人都有点同情),但是一旦克林顿在调查之下说了谎,那就成了“誓言之下的谎言”,竟然到了引发国会弹劾的地步。

遵守规则,是法学的基本特征,也是区分统治者和平民观念的重要分界线。统治者必须严格执法,平民则喜欢抄捷径走后门。

对照之下,选拔赛的时候金妮也在场,她是罗恩的亲妹妹,按说比赫敏和罗恩更亲,而且她直接就是选拔赛的裁判。但是片中金妮毫无徇私枉法的表现,就这样看着罗恩差一点被淘汰,直到赫敏出手作弊为止。球队是集体项目,做球队的队长或者副队长,不仅要身体强壮,更重要的是要处事公正,才能领导全队战胜对手,金妮无疑就具有这样的素质。如果说这场戏是哈利、金妮和赫敏的三角关系的选拔赛,并且让英国观众来打分的话,结果肯定是金妮而非赫敏应该嫁给哈利。

中学老师总是抢走大家宝贵的课外活动时间,拿去给文化课补课?大家的第一反应应该是我国的“应试教育模式”——因为高考不考体育呗,但这只是表面现象,高考又为何不考体育呢?如果教育当局认为体育教育非常重要,把体育考试吸纳进高考体系很难吗?比如在高考里增加一门体育,占一百五十分(重视的话可以再多),测试百米、跳远、铅球三项,某日统一集中到某中学测试,按照指标记分,这在技术上也不是什么做不到的事情。如果这样,万恶的中学老师一定会风雨无阻的把大家从教室里赶出来跑圈的:亲,跑圈哦,加油哦,有一百五十分哦。

问题是这一切都没有出现。原因何在?

因为体育和智育不同,体育更加依赖人的先天条件。随便一个班同学排排队,总有大个子、小个子,每个人的身体天赋是明摆着的。相对于文化课,锻炼对天赋改变并不大——无论怎么锻炼,你也不能长到姚明那么高。大家都锻炼,最后还是比天赋。过几天大家就要看伦敦奥运会了,这是西方体育文化的集中展示,大家不妨留意其中的价值导向。奥运会的口号是“更强、更快、更高”,稍一注意就能发现,其实奥运会根本和普通人无关,完全是一群体育天才的竞争。

中国高考的基本理念,是假设幼儿的大脑是一片空白,在这个层面上人人先天平等。教育的目的在于传授知识,传授的效果则取决于学生的努力程度,教师要鼓励好学生刻苦读书,而高分就是对勤学的奖赏。因此,像体育这种比较依赖天赋而非勤奋的科目,在中国的高考体系中就很难找到位置。你能接受一个刻苦读书的勤奋女生落榜,而一个五大三粗的笨男孩被高校录取吗?

而英美国家的主流教育理念正好相反,在他们的教育理念中,勤奋并不特别重要--,而天赋则是首要因素。爱迪生有一句名言,“天才是1%的灵感加上99%的汗水,但1%的灵感比99%的汗水更重要”,就是这个意思。(这句话的原文有争议,在美国也有,大家耐心,我后文也会稍微解释一下这种争议的原因)。

英语中有很多概念和天赋有关,比如“talent”,这个词可以翻译成天才、天资、人才、才能等等,但实际上汉语中很难找到对应词,这其实是英语中一个特有的概念。英美主流教育理论认为,知识是一种人脑的内在的机能,无需被教育活动传授,教师的作用只是把它激发出来。这种教育理念对天赋非常强调,一个人如果没有天赋,就没有教育价值,等于是对牛弹琴,反之,天才可以无师自通。教师的作用,仅仅在于帮助学生发现自己的天赋,将其由潜在状态激发出来成为现实。英美高教界有句话,“好学生不是教出来的,是被大师的氛围熏陶出来的”。

哈利波特电影中,很多细节都体现了这种教育理念。《魔法石》中哈利的第二堂课,斯内普的魔药学。斯内普给一年级同学的开场白是这样的:

(下面很多长字幕的截图在电影中原来是若干个镜头,是我截图后配的文字,红色字体也是我加的,细节党不必见怪)。

众所周知,斯内普一贯歧视非纯血的学生,他性格古怪,说话阴阳怪气,对学生很不友好。但斯内普这句话实际上可算是“直言不讳”,因为他的教育理念并不是霍格沃茨的特例。紧接着第三堂课飞行课,导演安排了如下镜头:首先霍奇夫人布置任务:

下面四个镜头,第一个镜头是哈利的,他一伸手,扫把就毫不费力的飞了上来。

旁边的赫敏的表情是这样的:

第二个镜头呢,给了马尔福!他只是比哈利稍慢一点点而已。这就是马尔福参加了食死徒却在第十九年后还活了下来的原因——他血统高贵并不是空话,他本人有相当高的天赋,这届学生中仅次于哈利而已。

第三个镜头给了罗恩,扫把飞起来打到他的头。罗恩的魔法爱出错,一直是片中的笑料,这一次也是如此,不过好歹是让扫把飞起来了。

最后一个镜头才是赫敏,她喊了半天,扫把最后也没有上来。按照英美观众的看法,这是在表明,赫敏没有飞行术的天赋。

赫敏缺乏的天赋还有很多,比如西比尔•特里芬妮教授(SibyllTrelawney)的占卜术(Divination,有的地方翻译成“圣术”)。赫敏一上来就不喜欢特里芬妮,特里芬妮同样不喜欢赫敏,认为她没有天赋,颠三倒四的讽刺了赫敏一顿,气得赫敏一怒之下走出课堂。

大家别小瞧这个疯疯癫癫的特里芬妮,她教的这门课是霍格沃茨课程表里最高级的课程之一,大致相当于中国儒家五经中最难的《周易》,现实中也对应着一项非常悠久的西方文化传统,其历史渊源甚至在希腊罗马文化之前。有时间我会单独写一篇分析的。

赫敏当然不是没有天赋的孩子,但她的优势偏向于依赖背诵的课程方面。赫敏从第一部开始,每一级都有她在回答老师提问方面压倒同学情节,这类镜头不胜枚举,从英美教育观念来看,这些情节只是说明赫敏有“记忆天赋”。赫敏喜欢的课程,比如“古代符文”,就是典型的背诵课。

什么是“古代符文”呢?表面上看是用如尼文字等书写的咒语。其实英美贵族教育体系中不学外语,(坦率地说是瞧不太起“低等民族”的语言),只学古典语言(拉丁语、希腊语),这门课实际上相当于中国的外语课,赫敏这句台词,意译的话大概可以翻译成“我觉得量子物理学根本就是乱七八糟的课程,学英语才有意思呢”,仔细体会就能发现其中微妙的贬义。罗琳虽然喜欢赫敏,但作为一个优秀的儿童文学作者,她编故事必须符合英国社会的客观实际,塑造人物要符合其性格和身份,否则故事就没人看了。

英美教育理念的“天赋”是个很有趣的概念,一方面,他们认为每个人的天赋差别很大,而且基本不能靠后天改变,这好像很不平等;另一方面,他们又认为,每个人都有不同的天赋,即使再差的人也有某种天赋,只是和别人不同而已。老师只要发掘其中的潜力,则任何人都可以成功。这个理念常玩欧美网络游戏的同学应该很熟悉:你注册一个角色的时候,有各项天赋值——比如力量、敏捷、耐力等——供选择,但一个角色不能同时占有各项天赋。每个角色类型都有特定的天赋,比如法师有法师的天赋,骑士有骑士的天赋,在游戏中天赋会数字化到一个点数,而各项天赋加在一起,总和是一样的。用他们的话来讲,就是“上帝在这里关上一扇门,就会在那里打开一扇窗子。”

这种教育理念在剧中的典型例子,如胖胖的小朋友纳威:

前几部纳威是个很倒霉的角色,导演总安排他负责丢丑。第一节飞行课,他根本控制不住扫把,最后受了伤。

第二部的黑魔法防御课,又被一群小精灵挂在了挂灯上。

第三部的黑魔法防御课,他是卢平第一个叫出来练习咒语的学生,这次稍有进步,卢平是个好老师,至少帮助纳威完成了训练项目,虽然很勉强。

总之,纳威可以说在班里算是各科都比较差的学生,这种同学大家在身边也能找到,要是在中国的计算总分高考体制下,差不多就是个没戏的学生了。

可是,这个笨笨的男孩有一项“天赋”:草药学,因为他不喜欢运动,也不太会交际,只喜欢整天呆在野外观察各种生物。第四部火焰杯以后,纳威开始上戏,三强争霸赛第二场黑湖探险那场戏,赫敏和罗恩在图书馆里找了半天找不到潜水的答案:

问题是在专业领域,三百个外行加在一起也不如一个内行。真正帮忙的还是纳威•隆巴顿,他不仅提供了呼吸草的线索,还直接找到了呼吸草的实物(好像是假穆迪从斯内普那里偷的,转交给纳威),帮助波特取得了黑湖探险的胜利。

在小说里,纳威的最后结果是留校任教,担任了霍格沃茨草药学课程的教授。但是在中国,这严重偏科的孩子恐怕考大学都很困难,就算考上了大学,只怕也难经过硕士、博士重重考试最后站在讲台上,虽然他教的草药学,肯定比赫敏强。

另一个例子是片中的双胞胎乔治和弗雷德兄弟,他们来霍格沃茨是因为家庭原因(纯血巫师),但两个人对统治术下的各种课程都缺乏天赋,上学只在搞各种恶作剧,虽然逗得观众很开心,但从受教育的角度来说,不是什么好事。最后两个人在不停的恶作剧中发现了自己的天赋:商业。

那就索性发扬这项天赋,因此他们在《凤凰社》中干脆退了学,虽然没能成为霍格沃茨合格的毕业生(做政治家),却成了成功的商人。

爱华网

爱华网