李叔同(1880~1942),出身于天津。在19世纪的天津,他的家族被称为“桐达李家”。关于李家的籍贯,一般说法是浙江平湖,还有一种说法是李家的祖上可能是山西洪洞大槐树下的。桐达李家是一个盐商的家庭,创建这个名号的是李叔同的父亲李世珍。李世珍字筱楼,生于1813年,卒于1884年。李家寄籍天津之后,祖上最早从事什么营生难以知晓,到李世珍这一代,这个家族的命运发生了重要的变化,关键人物则是进士出身的盐商李世珍,也是他奠定了李家丰厚的家底和名气。至于称之为“桐达李家”,是以于李家除了盐商以外,还经营银钱业,以“桐达”为字号的钱铺很有一些名气,所以李家常常被人们称为“桐达李家”。

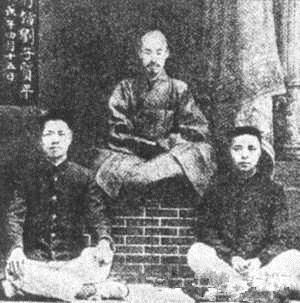

1880年10月23日,李叔同就降生在这样一个大家庭里,幼名成蹊,学名文涛,字叔同,又号漱筒,李世珍是六十八岁时才有了李叔同。当李世珍去世时,李叔同才四岁,他的母亲才二十多岁;李叔同六岁时从仲兄李文熙受启蒙教育;1895年,李叔同考入天津的辅仁书院学习制艺,为参加科举考试作准备。虽然参加了几次科考,但李叔同总是名落松山。1897年,十七岁时与在天津经营茶叶生意的俞氏之女结婚。就在婚后的第二年,李叔同奉母南下上海。王氏随儿子迁居上海是一件不寻常的事情,至于何种原因不得而知,但李叔同迈出家门的这一步是一个危险的信号,事实证明,李世珍苦心经营多年的大家族从这一刻起就逐渐开始了情感上的裂变。离开天津的李叔同,除了1905年母丧回家和1911年留学回来曾在天津任教一年左右的时间外,再没有在大家庭住过。

1899年李叔同在上海时,与江阳张小楼、江湾蔡小香、宝山袁希濂、华亭许幻园结拜金兰,结为“天涯五友”。李叔同喜好金石书画诗词,交游广泛,由于在天津就已经小有文名,所以到文人荟萃的上海后是如鱼得水,很快被当地的文人社会所接纳。所以在上海生活的那几年间,李叔同是快乐的,王氏也是快乐的。1905年王氏去世,在为母亲发丧之后,李叔同东渡日本留学,1911年学成回国。

李叔同成长的年代,正是西方文化对传统文化强烈冲击的时代。对新学的接触和探究,要从他在南洋公学师从蔡元培算起。南洋公学成立于光绪二下二年(1896年),由当时的招商局、电报局督办盛宣怀设立于上海徐家汇。该校经费都是两局绅商所捐,故名为南洋公学。学校分设师范院、外院(附属小学)、中院(中学)、上院(大学),是当时上海最重要的西学机构之一。1901年,在代理公学总理张元济提议下,增设特班,其目的就是培养通晓时务的人才,以备参加清政府经济特科之选。当年李叔同以总分七十五分,位居第十二位被录取,于这年秋天专题片特班学习。当时主持南洋公学特班教育的是近代知识界、教育界的风云人物蔡元培。但1902年发生了震惊东南的南洋公学学生集体退学事件,使李叔同所在的特班也因这此学潮而结束。

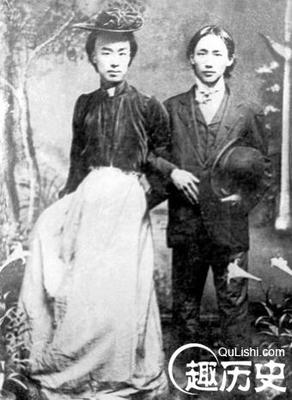

在到日本的第二年秋天,他进入日本上野美术专门学校西画科学习。学习油画与水彩,师从的是黑田清辉、中村胜治郎等人,黑田曾经在法国留学多年,是第一位把印象派画风传入日本队的国家,李叔同在日本学习期间,也正是黑田在日本画坛最有影响的时候。李叔同早年还嗜好戏剧,到了日本,又对话剧产生了浓烈的兴趣,在美术学校学习的同时,还向日本著名戏剧家藤泽浅二郎、川上音二郎夫妇请教学习。经过一段时间的学习,1906年冬天,由李叔同和曾孝谷发起,一些热爱戏剧艺术的留学生,成立了中国历史上第一个话剧团体春柳社。以艺术为缘,李叔同在日本期间,生活上最大的变化,就是有了一位日籍夫人。这位日本女子随李叔同生活数年后,于1911年陪伴李叔同来到中国,李叔同把她安排在上海居住,他从此有了天津、上海一南一北两个家。在关于李叔同的各种资料中,这位日籍夫人只是出现过寥寥几次,有关她的身世和后来的结局便显得格外神秘。

从日本回国后,应早年的金石之交、天津高等工业学堂校长周啸麟之聘,李叔同在天津任图画教员,后来又执教于直隶模范工业学堂。在天津的这一年时间,是李叔同自1898年奉母南下后,在故乡住的最长的一次,也是最后一次在故乡生活。

1912年春,李叔从天津到上海,任教于上海城东女学,讲授文学和音乐。当年秋天,接到杭州两级师范学校的聘书,邀请他担任图画和音乐教员。直到出家前,他一直在这所学校任教。杭州两级师范学校后来改称浙江第一师范学校,是当时浙江的教育重镇。校长经享颐,大约与李叔同在同一时期留学日本,回国后任杭州两级师范学堂教务长,1913年该校改为浙江第一师范学校后,他担任校长,并担任当时的浙江省教育会的会长。这所学校集合了一批优秀的教师,早期有沈钧儒、沈尹默、张宗祥、鲁迅、马叙伦等,后来朱自清、俞平伯、陈望道、叶圣陶等也都曾在该校任教师。经享颐好金石诗词、通书法丹青,提倡人格教育。他的办学思想是德、智、体、美、社交,五育并臻,注重学生个性培养和人格培养。(此乃真正意义上的大学)

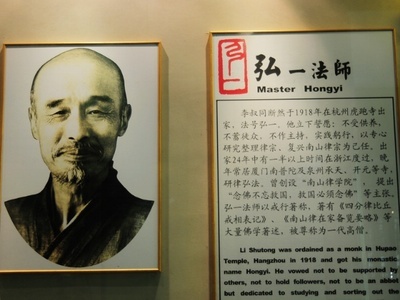

1918年春节期间,李叔同皈依三宝,拜了悟法师为皈依师,并以演音为名,弘一为号。李叔同的出家,在不同的人有不同的判断,到现在还是个谜。在他出家后的修行,有两个特别之处:一是不当住持,始终过着行云流水的生活;二是不开大座、广蓄徒众。在弘一二十四年的僧腊岁月中,相当长的时间是在云游中度过的,足迹遍及浙江、福建的诸多寺院。1942年10月13日晚七时四十五分,弘一法师在泉州温陵养老院吉祥西逝。在临终的10月10日下午,法师曾留下最后的绝笔,上书四字:悲欣交集。

李叔同与马一浮:马一浮是浙江绍兴人,生于1883年,曾游学美国、日本,饱读经书,是民国时期著名的国学大师,又是个佛学家。1902~1903年间,李叔同在上海与马一浮相识,到杭州以后来往开始频繁,两人的友谊一直延续到弘一圆寂以后。在杭州这几年间,李叔同隐隐的认为,马一浮是他的精神导师。李叔同说过,马一浮是生而知者,假如有一个人生出就读书,每天读两本,而且读了就会背诵,读到马先生的年纪,所读的还不及马先生多,可见对马一浮很是推崇。(也可看出老马先生多厉害!)而且他承认,学佛也是受了马一浮的影响。马一浮研究佛学,为此曾经把“一浮”改为“一佛”。在他看来,佛学与儒学是互通的,“菩提涅槃是一性,尧舜孔佛是一人”,儒家式的修养与佛教徒的修行要达到的是一个目标。李叔同本来就注重修身,与马一浮的交往,除了接受佛学知识外,这种观念对他最后遁入空门也是有启发的。

李叔同的一友二弟子:一友是夏丐尊(1886~1946年,浙江绍兴上虞县人,出版家、教育家、文学家),是在杭州任教期间的同事,后与李叔同关系最密切,也始终是出家后的弘一法师最亲近的俗界朋友;二弟子是指他的学生丰子恺(1898.11.9-1975.9.15,原名丰润,字仁。浙江桐乡石门镇人。我国现代画家、散文家、美术教育家、音乐教育家和翻译家,是一位多方面卓有成就的文艺大师)和刘质平(1894—1978年,音乐艺术家,浙江海宁盐官人),他们的师生友谊不仅在弘一法师的生前一直紧密无间,而且在弘一法师的身后,也一直延续着。

我们眼中的李先生:通过在杭州任教期间的同事和学生的回忆,能看到在众人眼中的李先生是个什么样的人?丰子恺认为李先生最大的特点是认真,做什么像什么,学一样像一样,对于一件事,不做则已,要做就非做得彻底不可。同时李先生是一个严肃、非常讲究仪表的人。“温而厉”的李叔同让学生们感到既和蔼又威严。不单是学生,就是同事对他也非常敬畏。李叔同不善言辞,他对学生的引导力来自于他的人格修养。吴梦非说:李先生的诲人,少说话,主行‘不言之教’。姜丹书说:李叔同不嗜烟酒,平日勤于职务,有暇则写字。对学生素无厉声正色之责让,至不快时,只于面貌上稍见愠色,而说几声“无趣”“无趣”,即便是顽劣学生亦无不敬畏悦服。此种感化力,实为常人所不及。

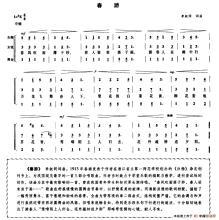

李叔同的造诣:既是才气横溢的艺术教育家,也是一代高僧。“二十文章惊海内”的大师,集诗、词、书画、篆刻、音乐、戏剧、文学于一身,在多个领域,开中华灿烂文化艺术之先河。他把中国古代的书法艺术推向了极至,“朴拙圆满,浑若天成”,鲁迅、郭沫若等现代文化名人以得到大师一幅字为无尚荣耀。他是第一个向中国传播西方音乐的先驱者,所创作的《送别歌》,历经几十年传唱经久不衰,成为经典名曲。同时,他也是中国第一个开创裸体写生的教师。卓越的艺术造诣,先后培养出了名画家丰子恺、音乐家刘质平等一些文化名人。他苦心向佛,过午不食,精研律学,弘扬佛法,普渡众生出苦海,被佛门弟子奉为律宗第十一代世祖。他为世人留下了咀嚼不尽的精神财富,他的一生充满了传奇色彩,他是中国绚丽至极归于平淡的典型人物。太虚大师曾为赠偈:以教印心,以律严身,内外清净,菩提之因。赵朴初先生评价大师的一生为:"无尽奇珍供世眼一轮圆月耀天心。

李叔同的修身格言:李叔同对修身的追求,体现在他对修身格言的的兴趣上。出家后,对这一类的修身格言始终兴趣盎然。抄录几段一读:

宜静默。宜从容。宜谨严。宜俭约。

处难处之事愈宜宽。处难处之人愈宜厚。处至急之事愈宜缓。

放宽肚皮容物,立定脚跟做人。

临事须替别人想,论人先将自己想。

径路窄处留一步与人行,滋味浓处减三分让人嗜。

以恕己之心恕人则全交,以责人之心责己则寡过。

人好刚我以柔胜之,人用术我以诚感之。

谦退是保身第一法。安详是处世第一法。涵容是待人第一法。

逆境顺境,看襟度。临喜临怒,看涵养。

聪明睿知,守之以愚。道德隆重,守之以谦。

学一份退让,讨一分便宜。增一分享用,减一分福泽。

物,忌全胜。事,忌全美。人,忌全盛。

任难任之事要有力而无气。处难处之人要有知而无言。

步步占先者,必有人以挤之。事事争胜者,必有人以挫之。

精明须藏在浑厚里作用,古人得祸,精明人十居其九,未有深厚而得祸者。

莫妒他长,妒长,则已终是短。莫护已短,护短,则已终不长。

对于自己一生的修养工夫,出家后的弘一在厦门讲演过《改过实验谈》,总结了自己五十年来的修省改过的经验。他先说了改过的次第,即一学——多读佛书儒书,了解善、恶之别和改过之法;二省——一言一行,时常省察,每日录写,改其恶者;三改——改过为光明磊落之事。接下来,他又总结了自己的十条经验,分别是:虚心;慎独;宽厚;吃亏;寡言;不说人过;不文已过;不覆已过;闻谤不辩;不瞋。(此些格言和经验,对每个人的修身养性均有指导意义)

这种人格修养体现在李叔同的一生,形成了他的人生观,即:对已,持着“孤芳自赏”的观念;对他,持着“与人无事”的态度。

李叔同与律宗:律宗是佛教的一个派别,由研习和传持戒律而得名。因以《四分律》为根据,也称“四分律宗”。又因创宗者道宣居终南山,又称“南山宗”、“南山律宗”,简称“律宗”。相传释迦牟尼为约束僧众,制订各种戒律,后各部派佛教对戒律理解不一,故流传的戒律也有差异。律学在中国古译有四大律,即《十颂律》、《四分律》、《摩诃僧祗律》、《五分律》。到了唐朝,义净留学印度回国,又翻译了《根本说一切有部律》,后人称为新律。在原告的四大律中,其他三律研究不多,也没有注释保存下来。《四分律》则加为其通行,而研究者众多,注疏也多。唐朝道宣所著的《四分律删繁补阙行事钞》、《四分律含注戒本疏》、《四分律随机羯磨疏》共称为南山三大部。宋朝元照著三部记解释道宣的三大部,即《行事钞持记》、《戒本疏行宗记》、《羯磨疏济源记》,与道宣的著作并称为三疏三记,这一派就被称为律宗。律宗讲戒律,对僧人生活有繁复细致严格的规定,因为修习甚难。

弘一最初学的是新律,后来开始一意研读四分律,经过历时数年的研习,前后修改,著成《四分律比丘戒相表记》一书,这是弘一法师出家后最大的著作,也是他的律学代表作,他之所以被称为复兴律学的高僧,与这本书很有关系。

靠提倡戒律来挽回佛门颓风,是弘一研究律学的重要目的。弘一认为,近世佛门不倡,僧人不能遵守戒律是一个重要的原因。在他看来,僧人的品行道德,应该在一般人之上,如果令与一般人相当,甚至更不如俗家人等,社会就难免对佛教徒的鄙视。在弘一年垭,佛教是积极的、救世的,而不是消极的、厌世的、送死的。佛教徒的责任是抱持积极的态度,救济社会一切众生,广修一切善行,努力做各种慈善事,也就是“以无我之伟大精神,而做种种之利生事业。”

爱华网

爱华网