一场春雨过后,无数的小苗就这样在阳光下抽枝展叶,使刚刚从冬天里走出来的大地洋溢着勃勃生机。

在广袤的大地上,无尽的绿色森林成为最壮阔的生命景观,也使地球在无限的宇宙间格外美好、多情。

人类居住的这个可爱的星球,有40多亿岁了。生命进化史在这个星球上已经延续了大约30亿年,当由宇宙尘埃形成的地球从炽热状态降到适宜温度的时候,无机物经过复杂的物理化学变化形成了相对简单的有机物,再逐渐衍生出蛋白质,生命出现了。

最初的生命出现在海洋,在漫长的生命进化中,一部分海洋生物离开了大海,爬上了陆地,这些简单的原始生命实体就是此后陆地上所有生命的祖先。

大自然耗费无数匠心,造就出日益复杂的生命进化系统,这些完成了从藻类向维管类植物进化的生命群体中,有一支更加奋发图强,翘首长空。终于有一天,它们超越了同类,达到新的历史高度,这就是乔木。乔木是生命进化的最伟大成果之一。在今日地球表面的大部分地区,除了南极洲之外,都有乔木的存在。它们以自己顽强的生命力,对环境的极强适应能力形成了自己的生命类群,构成真正意义上的森林。

春天的森林万象更新,万物复苏,俨然是一个生命的竞技场,遍地充满了勃勃生机,处处涌动着生命的欲望。

夏日的森林茂密而又喧闹,生命在高温的催促下,在无节制的生长着。创造和奉献构成了夏日森林的主旋律。

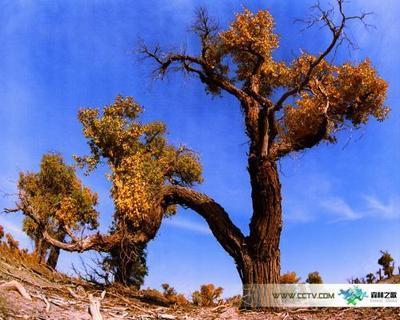

金秋的森林,给人以充实,给人以诗意,这是一个收获的森林,一个令人感动陶醉的森林。这更是一个五彩斑斓,充满艺术氛围的大森林。

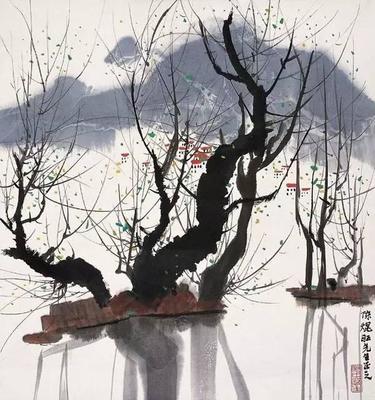

冬天万籁静谧,森林仿佛也在这个冬季沉睡。然而,我们不曾想到树与树通过静默的交谈,构成眼前最为简洁的图案。枝丫上留有残雪,沉甸甸的晶莹剔透,似乎一抬手便会纷纷扬扬地落下。冰凌悬挂在鲜脆欲滴的枝头,这是冬送给森林的礼物。

千种万态的乔木以强劲的根系扎入山缝,破碎着岩石,创造着土壤,也就是给依土立身的生命开垦着家园;森林以繁枝密叶遮风挡雨,为一切进入森林的生命创造一个适宜生存的空间。

森林与其它林内生命在自然进化过程中,共同形成了自我维系、自我衍替的生态系统。

高大的乔木傲然占据顶端,拼命将身躯伸向获取太阳的地方。灌木像少女的裙子,铺展在乔木下边,它并不觉得寄人篱下,而是充分地享受着属于自己的那份阳光。草本植物悠然自得,原因只有一个,大树底下好乘凉。喜欢潮湿的各种菌类、苔藓和地衣占据着林下空间的最底层,护持着土壤和林木的根基。

森林中的动物在森林空间中形成了“最佳搭配”的食物链;茂盛的植物为食草动物提供美餐,而食肉动物捕食着肥壮的食草动物,并限制着它们过量繁殖,可能造成的环境超载。不要小看这些微生物,它们每天在分解着落叶败草和动物的尸体粪便,为植物生长提供充足的养料。

“螳螂捕蝉,黄雀在后”的故事,每时每刻都在森林中发生,从生物进化角度看,它们有着不同寻常的意义。

森林是一个神奇而美妙的生命世界,它们每天承接这天赐的雨露阳光,吸吮着大地的乳汁,自由自在而又神秘莫测。

在云南西双版纳的原始森林里生长着一种属于豌豆颗的极为有趣的植物,它的名字叫舞草,当有人对植物唱歌时,它的叶片能随之起舞。

自然界中并不是所有的野花都可以随便去采的。在森林中,有一种会吃掉昆虫的植物,叫珠影草,它的花朵就像一只内壁光滑的水杯,昆虫一旦误入其中,就会溺死在珠影草杯里的粘稠的花蜜里,并被它慢慢的吸收。

毛毡台是又一种诱人的杀手,它的花朵上布满了自然界最粘稠的物质,这些长满触觉的花朵,会将捕捉的猎物牢牢的捆在其中。

在森林里,植物为了繁衍后代,传授花粉,真是绞尽脑汁,各出奇招,地星利用雨滴的冲击传授胞子,喷瓜采取自我爆炸的方式,把种子射向四周,杨树则利用风和水的力量,把子孙后代带到遥远的他乡。

森林是大地的霓裳,是稳固大地的根基,是所有生命的保护神。在这个世界上没有什么比森林更具有涵养水源,防止水土流失,防风固沙的能力了。

现代科学研究表明,一亩林地的蓄水量是同等面积裸地的七倍以上,一万亩森林的蓄水量相当于100万立方米容量的水库。有人形象地把森林比喻是绿色的固体水库。实际上,我们从青山绿水这种看似平常的自然景象里,就可以品读出水和森林之间的特殊关系。

大自然对于人类的恩赐与眷顾之情,总是通过森林来传达。而人类改善环境的愿望,常常是借助森林的力量来实现。

被许多人视为天下一绝的元阳梯田,就是人类借助森林的力量,经过漫长岁月营造的奇观,是人与自然实现和谐的典范。

云南哀牢山的东南山麓,是个山高坡陡,耕地稀缺的地方。世代居住在这里的哈尼族人要实现耕有田、食有粮的梦想,只能借自然之手,建设自己的家园。

哈尼人清楚,山头的树林是蓄积雨水的水库,也是涓涓流水的源头,只要保护好山头的树林,就有生存的家园。他们随山就势开山凿石,修筑了梯田,引导溪水浇灌土地。

千百年来,一座座山头茂密的树林里,远远不断流淌出清澈的溪水,浇灌着层层梯田里的庄稼,并在漫长的岁月中润泽出一片自然与人文巧妙结合的景象。

森林又是大气的调节器,它对大气环境产生积极的影响,对雨水的形成至关重要。

绿色的森林,是地球上生产和储存氧气的“工厂与仓库”,他们通过光合作用,为这个世界源源不断地提供氧气,使人类获得了生存的基本保证。

在一天中,一公顷阔叶林所制造的氧气,可以满足一千人的需要,而每平方米的森林则能够固化350公斤的二氧化碳。

有准确的数字显示:现在全世界的森林,一年释放的氧气总量是555亿吨。

随着岁月的更迭,草木的枯荣变化,物种在竞争中不断地实现自我更新。那些轰然倒下的枯木后面,总有崭新的生命涌现。

在这个万类自由竞争、紧密依存的原始森林生态系统中,每种生命都充分施展自己的求生本能,在遗传中保持优势,在变异中出现新生。这个生态系统由此创造了无限丰富的生命形式,也就建成了一个庞大的生命基因库。从地球上有生命开始,迄今已有大约40亿种生命在环境变迁与生存竞争中灭绝。今天存活的生命种类大约有500万—1000万种。这是大自然千锤百炼、精挑细选留下来的。

森林还是地球上大多数生命的繁育庇护所、食物供应地、进化培养基。

人类最初的足迹是留在森林里的。在劳动创造人的漫长进程中,人类的祖先依靠森林的供养和庇护,才使人类的生命,在地球上得以繁衍生息。他们不仅依靠茂密的森林遮挡酷暑严寒,依靠结实的林木搭棚筑屋,还在森林的王国里,尝百草、辨五谷,认识了可供食用的植物,并进行人工种植和繁殖。

丰富的物种,成就了森林这座巨大的宝库,丰厚的资源,成为人类生存与发展的有力保证。即使在到处充满了现代色彩,物质条件极大改善的今天,那些琳琅满目的粮食、蔬菜、水果、药材等,都有一个共同的故乡,那就是森林。

森林不仅是陆地生态系统的主体,更是人类文明的摇篮。

当进化使人类的祖先从树上跳下来,开始直立行走,步入空旷的原野时,陌生的环境让他们心存恐惧。就在偶然遭遇危险的时候,他们顺手拿起的棍棒,成为战胜猛兽的有力武器。这个发现,使他们重新认识了森林的价值和意义。

这棍棒也是森林赐予他们的第一件劳动工具,他们用棍棒挖掘植物根块,充饥果腹。森林从此也成为人类劳动工具的主要原料基地。人类因为有了工具而走向文明。

在数千年的农耕文明时代,林木一直是人类得以生存和发展的主要器物材料,从日常劳动工具,家具,船只,车辆,战争器械等等都离不开木头的支撑。

居住的茅草木屋,厅堂里的桌椅、板凳,吃饭时用的木碗木筷一直是人们家庭生活中最为温暖、亲切的印象。

飞梭走线的织布机,河岸边转动不息的水车一直与人们的生活相伴。

摇篮意味幼年的温馨梦想,而木床则会使人生的每个夜晚,都有一个安定的港湾、宁静的梦乡。

乡村里的木桥虽然窄小,却可以把无数的岁月串在一起,并与蜿蜒的道路相连,和外面的世界沟通。

轻巧的独木舟,使人类的脚步得以跨越激流,走向更加广阔的世界。

新石器时代,许多地方的古人已经懂得把粗大的木头凿空,制造成独木舟。而生活在我国东北地区的民族,则掌握了利用桦树皮制作独木舟的技术。

正是有了舟船的便利,明朝的郑和才能够七下西洋,实现了中国与海外众多国家的沟通和交流;同样是有了舟船的帮助,哥伦布才能够实现漂洋过海的愿望,才有了发现美洲大陆的机会。

木制工具文化在人类工具文化史上占有的时间最长,至今都还在延续。到了工业文明时代,林木作为器物材料的传统功能也并没有终止。即使今天最为先进的人造飞船上,也仍然有木材的身影。

在中国的传说中,有一个“燧人氏”时代,在考古学中,这个时代也就是人类开始用火的时代。

五十万年以前,当生活在周口店茂密森林里的北京猿人,第一次把火种带进栖身的黑暗山洞。点燃起第一堆透射出光明,洋溢着温暖的篝火时,他们那些被火光映亮的眼睛里,流露出了从未有过的惊喜。

火的利用是人类文明的一大进步,熊熊燃烧的篝火,为人类驱走了恐惧,带来了光明与温暖,还有美味的熟食。如果没有林木释放的火热,整个人类文明都会冻僵,甚至直到今天还会处在茹毛饮血的生食阶段,很难超越类人猿的发育水平。

原始森林中燃烧的薪火,在照彻亘古洪荒同时,引导着人类走出了漫长的蒙昧时代。人类感受着文明的暖意,开始了进化与发展的新纪元。

在闪烁的火光中,古人在泥罐的胚胎上刻下了各种线条,画出了不同的图案,留下了思想的纹理;同样是炽热的窑火,使那些泥罐发生了质的变化。陶器的出现,使人类文明实现了新的飞跃。

青铜时代在火光的映照下出现,人类才有了更加坚硬的工具,锋利的武器。

仍然是因为有了火焰的启示与帮助,人类才能够进入冶铁时代。铁器的普遍使用,大大增强了人类开拓与创造的能力。生产力水平的全面提高,极大促进了人类文明的发展进程。

以后人类创造出各种燃料的火,但以树木为燃料的第一堆火是一切文明之火的始祖,在人类文明史上,它留下了永存的光和热,在人类文化心理的最深处永远闪烁不熄。这堆火最鲜丽的背景色是大森林的浓翠。

在人类的历史传说中,还有一个“有巢氏”时代。人们的房屋像鸟巢一样建在树林上,房屋材料当然也是林中木材。

其实人类最初真正意义的家,就是那些用木头搭建起来的茅屋。

甘肃秦安县东北的大地湾,是一处规模较大的新石器时代遗址。

大地湾遗址的出现,最晚距今4800年。曾经生活在这里的古人们,不仅会打磨骨角器和石器,而且能够烧制出形态各异、实用精美的彩陶。当然,他们的建筑艺术更加令人感动。

这座以木材为筋骨,泥土为墙体的土木结构建筑,整个建筑面积达到270平方米,而室内面积就有150平方米。5000多年前,这里是中国历史上最著名的部落——伏羲氏的议事大厅。

建筑被人们称为凝固的音乐,与西方人不同,东方人以坚实、柔韧的木材为原料,构建起了以木为主的东方建筑文明体系。

应县木塔,原名叫释迦木塔,位于山西应县城内西北佛宫寺内,是山西历史上五大古代建筑之一。

建于公元1056年的木塔高达67.3米,它完全依靠斗拱、柱梁镶嵌穿插吻合,以50多种斗拱垫托接联而成。这种巧用木制构建的方法,有意采用了“24根柱子轮流间歇”的设计方法,使它在900多年里经历了许多次暴雨侵袭、地震的影响和战争的推残,仍然能够屹立不倒,成为我国现存最古老的一座纯木结构塔式建筑。其高超的技艺,令人叹为观止。

辉煌的故宫也是中华建筑艺术的最伟大杰作之一,是东方建筑文明的最宏伟体现。

公元1405年,明朝永乐皇帝朱棣,派出许多自己的心腹和朝廷重臣,赶赴中国西南地区,深入到人迹罕至的崇山峻岭之中,寻找那些生长在原始森林中稀有珍贵的木材。

朱棣登基以后,迁都到北京,并很快着手重建一座庄严、气派的宫殿,中国人向来十分讲究建筑中的用材,更何况兴建宫殿。选择天下名贵木材,自然就成为这项大工程最重要的事情。

这些曾经在原始山林里生长的撑天树木,成为紫禁城里的栋梁,不仅支撑起了一座极尽豪华的宫殿,也支撑起来了一个王朝的形象。

从茅屋的简单支架到梁柱斗拱的殿堂楼阁,中华文明以拥有建筑而丰富,而雄伟,而壮丽,而华美。太和殿的雕梁画柱,长檐冲霄,显示着东方国家权力的威严。如果抽去木头的支撑,作为这个时代文明显著标志的建筑文明体系就坍塌了。

在整个植物世界里,竹子是一个不可忽视的大家族,它们有着其它树种无法相比的适应能力。

竹子破土拔节的情景,是许多人无法想象的奇观。

在南方的群山峻岭上,青翠竹林是不会褪色的风景。在人们生活里,竹子是一个不会退场的角色。

更为重要的是,在相当长的时间里,竹简作为主要的刻写材料,成为记载历史文献、典籍,传承久远文化的重要载体。

在竹简成为主要书写、记录工具前后,印章捺印的风气在中国流行,成为讲究诚信的标志。有人因此受到启发,尝试着在模块上刻写图文,然后刷上颜料,再把文章或者图案印在绢帛上。

今天的杨柳青年画,仍然沿用古老的刻板印刷方法进行。尽管现代排版印刷技术日新月异,但这些年画仍然被许多人所喜欢,它们在延续传统的同时,也可以让我们触摸到木板印刷术的一些脉络。

在南方山区不少地方,仍然保持着手工制作土纸的习惯。山上的大量植物原料,正是这种手工造纸得以保存下来的重要原因。

从这种传统的造纸方法里,我们可以感受到某种历史的情境。

东汉时期,蔡伦总结前人经验,发明了把树皮、木材等原料,切碎后打浆造纸的方法,被称之伟大的发明。这个在今天不起眼的举动,给人类文化发展起到的推动作用,至今也难以估量。

森林不仅是给我们丰富的物质条件,也是文化传承的使者。

人类是在森林中孕育出来的。当人开始用文化的眼光看待森林时,森林便无可避免的被人化了。

在中国过去的许多宗教或重要场所,都种植着柏树或者松树。它们质朴无华,却有极强的生命力,因此,被人们所崇尚。

其实,世界上的许多民族,对树木都有原始的崇拜。在寒冷的北方地区,那些信奉原始萨满教的民族,总是虔诚地把“山神”形象刻在粗壮的白桦树上,在表达自己内心敬仰之情的同时,使心灵得到皈依。

生活在沙漠地区的人们,常常把那些坚强的胡杨看作具有神性的生命,在对它们的礼拜中得到心灵的安顿。

对古树表达心中的敬意,是许多民族共有的情结,不管是缭绕的香烟,还是飘动的经幡,都在传达人们深深的敬畏之心。

地处甘肃东北部的崆峒山,历来有中国西北宗教重地之称,这里的建筑与茂密的树木,不仅时时在向人们展示黄土地上这种独一无二的景观,也在向我们传达修行者敬畏自然、爱护自然的心声。

森林文化深深的浸透在人们的审美情趣之中。孔夫子曾经把傲霜雪而不调的松柏比喻为坚强不屈的君子,历代的仁人志士更以松柏言志,激发自己不屈不挠的精神;在文人墨客的心里,幽谷兰花的清雅,宁静,顽强地迎着寒风,在霜雪中怒放的梅花等,都被赋予了浓浓的人文色彩。

在漫长的岁月里,“世间草木,皆有性情”这句话,不仅为大家所认同,也被不少人所信奉,因此才有了一生以梅树为妻的“梅痴”,倾尽力量追求“门对千棵竹”的生活环境,为后世留下佳话。

在中国文学史上,有关森林、草木的文字数不胜数。仅《全唐诗》收入的四万多首诗中,就有三万多处涉及到树木和森林,以至于给人“无木不成林、无树难为文”的深刻印象。

“百啭千声随意移,山花红紫树高低。始知锁在金笼里,不及林间自在啼。”其实,在许多人的心里,都有永远的“森林情结”,就像欧阳修在这首咏物诗里所写的那样,在人类生活远离森林以后,仍然把“林间”当作放松身心,充满自由,获得自在人生的所在,所谓“醉翁之意不在酒、而在乎山水之间”。

仁人志士以松柏言志,文人墨客借林木抒情,不仅为我们留下了丰厚的精神财富,也使世界文学史中闪耀着斑斓的色彩,洋溢着葱茏的绿意。

中国传统的绘画艺术,之所以被称为“丹青”,在很大程度上说明了绘画与山水、森林的密切关系。而隐居林泉,寄情山水,向来被看作是最恬淡、惬意的人生境界,是文人雅士的追求。

六朝大画家戴融,因为深爱长江下游招隐山的幽林、修竹,长居这里,潜心作画;宋代画家米芾和他的儿子,同样倾心这里远离喧闹、草木茂美的环境,长期在此生活、作画,并深得其妙。

在许多人家,一副墨气淋漓的山水画,总会给人远离喧闹回归山林的感觉。

走进森林,就是走进了自然艺术的庭园,走进了自然交响乐的殿堂。

无论是雄浑、壮阔的林海涛声,还是清越、悠长的林泉细语,都会令我们心醉神迷,激情洋溢。

不管是清晨婉啭、嘹亮的林鸟欢歌,还是夜晚清幽、缠绵的百虫吟唱,都会使我们倾心不已,流连忘归。

因为受到了森林的启示,斯特劳斯才有了创作《维也纳森林的故事》的灵感,正是对森林有了深切感受,才有了《四季》这样的音乐作品产生。

绿色的旋律,超越地域和国度的界限;生命的情意,没有种族和语言的隔阂。

人类在万古不息的自然音诗陪伴下,不断感受森林之美,不断感悟生命的意义,改善自己与自然的关系,营造着和谐共存的环境。

今天,面对着养育人类的大森林,我们的心里有过太多的感激与景仰,也有许多的歉疚与忏悔。

不可否认,相当长的时间里,在人类经济迅速发展、物质条件极大丰富,工业文明快速崛起的背后,是大量森林的被破坏、自然环境的极度恶化。

盲目地开山采矿,使世界各地的自然环境遭受了相似的劫难,结果是森林在很短的时间里快速退缩;以实现短期效益为目的的滥采滥伐,使原本的丰饶的青山变成贫瘠的秃岭。

缺少长远眼光的城市建设,用钢筋,水泥替代了树木,以林立的高楼挤走了绿林。人类曾经诗意的栖息环境成为心底的记忆,生活里的叶绿花红和清新空气只属于奢望和梦想。森林,已经成为现代生活里的稀缺资源。

曾经养育了人类,孕育了文明的森林,在人类尽情的掠夺面前,连自己的命运都无法掌握的时候,也就是人类面临巨大灾难的时刻。

科学家们证实,今天全球气候变暖,沙尘暴肆虐,厄尔尼诺现象频繁发生,自然灾害层出不穷,与森林的急剧减少有直接关系。

在沉重的代价面前,人类终于清醒过来。就像久已远离了家园的游子,人类开始走上了回归绿色,回归自然之路。尽管这种回归有的比较明智,主动,有的又是那么无奈和被动,但是人类毕竟重新审视了发展和环境的关系,清晰和确定了人类与自然和谐共存的理念。

从上个世纪开始,世界上的许多国家都在以不同的方式,进行了保护森林恢复生态的绿色事业。中国也加大了生态保护的力度。全民义务植树运动越来越深入人心,国家林业重点工程全面推进,保护和营造森林的建设事业达到了前所未有的规模。

建设城市森林,为城市提供了绿色生态屏障,不仅成为许多城市改善生态环境的大手笔,也在彰显人们建设环境友好型社会,追求人与自然和谐的决心。而重返大自然的森林旅游正成为许多人的具体行动和一种新的生活方式。亲近自然,保护生态的新观念正逐渐成为人们普遍的共识。

人与森林是共生的。这种共生不仅体现在自然进化史上的生态共生,也表现在人类文明化之后的“文化共生”。

从生命进化史的角度看,森林提供了生命衍进繁育的“基础设施”,从文明发展史的角度看,森林提供了支撑和推动文明进步的基本材料;从文化发展史的角度看,森林滋润着人的心灵,给人以无限的遐想。

绿色的森林,支撑起了人类的昨天和今天,也必将为人类的明天擎起一个绿意葱茏的世界。因为,人类要生存繁衍下去,始终离不开森林的呵护。

注:资料来源:CCTV.com

爱华网

爱华网