中国封建社会农民负担研究

作者:赵云旗

中国封建社会是一个农业大国,农民是国家人口的主体,农业是社会经济的基础,农民负担问题是封建国家与农民关系的核心所在。它关系到经济的发展和社会的安定,决定着封建国家政权的盛衰存亡。全面分析中国社会农民负担的发展变化,既是研究中国古代财政史的重要内容,又是研究中国封建社会政府与农民关系的重要课题,对解决“三农”问题、建立社会主义新农村和构建和谐社会都具有借鉴的意义。

一、中国封建社会农民负担的发展变化中国封建社会的农民负担,从宏观的角度看范围较宽,本文从国家与农民的关系出发,主要限定在农民向国家付出的租税、力役和苛捐杂税。

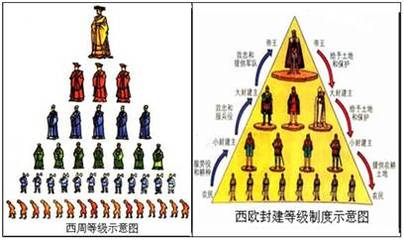

秦始皇二十六年(公元前221年),秦灭六国,建立了中国历史上第一个统一的、中央集权型的封建专制王朝。在这个封建王朝统治时期,农民的负担十分沉重。秦朝的赋役制度主要包括三个方面:一是田租(即土地税),按亩计征;二是口赋(即人头税),按口计征;三是徭役,按劳动力征派。秦朝田赋税率,比周代增加了几十倍。如董仲舒云:“古者税民不过什一,其求易共(同“供”),使民不过三日,其力易足。民财内足以养老尽孝,外足以事上共税,下足以畜妻子极爱,故民说以上。至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买,富者田连仟陌,贫者亡立锥之地……田租、口赋、盐铁之利,二十倍于古。或耕豪民之田,见税什五。故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。”[1]“又加月为更卒,已复为正一岁,屯戍一岁,力役三十倍于古”。董仲舒所言二十倍于古,是田赋、口赋和盐铁之利的总和,即使如此,秦时赋税比周代1/10的税率要高得多。如果再加上三十倍于古的力役,农民负担比周代重几十倍。

秦王朝崩溃后,刘邦建立了西汉王朝,鉴于秦朝的教训,迫于战后社会经济的衰败和农民穷困流离的处境,从多方面减轻农民的负担。首先减轻田赋税率。《汉书·食货志》:“上于是约法省禁,轻田租,什五而税一。”这一税率在汉惠帝时虽有短暂的变动,但很快又得到恢复,至吕后当政时也未见改变。汉文帝时,进一步把田租税率降低到“三十税一”,这是中国封建社会田赋税率最低的时期,而且以后始终不变。汉景帝即位后(公元前156年),“令田半租”[2],《汉书·食货志》释:“孝景二年(公元前157年),令民半出田租,三十而税一也。”事实证明西汉田租是按此税率征收的,《汉书·匡衡传》载,他封地在东安乡,多征收了四百顷地,计谷千余石,每亩赋额约为4升左右。如果按每亩一石的官定产量为标准,依三十税一计算,每亩征收3.3升[3],二者大致相等。另外,汉初又大量减免赋税,如从文帝十三年(公元前167年)起,连续免除全国田赋长达11年之久,在中国历史上是空前绝后的。

由上可知,从汉高祖即位(公元前202年)到汉景帝后元三年(公元前141年)的62年间,西汉王朝实行的是中国古代堪称为典范的轻徭薄赋政策,农民的负担是最轻的。晁错在其《重农贵粟疏》中曾说:“今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石。”这是一般农家的状况,百亩产量为100石,文帝时一石粮价为500钱[4],100石总收入为50000钱。据此西汉这一时期农民的赋役负担大致如表1和表2的推算。

但是,有些人指出此期农民的田赋虽轻而人头税(即口赋)却重,由此对这一时期农民负担减轻提出质疑。人头税从秦代开始,属于军赋代金的性质。西汉初期,粮价每石常在5000钱左右,人头税每人120钱,折合粮食2.4升,仅是每亩田赋负担的6.4%。当时每亩赋额按“十五税一”计算为6.6升,相比之下人头税不能说重。到文帝时,粮价大降,人头税又减为每人40钱,按照米一石500钱折算,仅合8升,也是轻的。所以,西汉前期六十余年农民负担呈现减轻的态势是符合历史事实的。

公元前141年,汉武帝即位,开始反击匈奴的入侵,耗费了大量的人力、财力和物力,但却没有过多地加重农民的负担。这是因为:西汉经过长期的休养生息,国家财政有了相当的积蓄。二是借用商人的财力以满足军费。如算商车;卖武功爵;造皮币,向富有者敲竹杠;铸造银币,面额价值定为3000钱,是实值的3倍,以达筹款之目的;算缗钱,征收资产税,由于富商隐匿资产,允许民众“告缗”,各地没收的财物以十万计,没收的土地大县数百顷,小县百余顷。三是实行盐铁酒专卖政策,削弱商人资本,增加国家收入。四是铸五铢钱,以充实国库,从武帝到平帝元始中(公元前118—公元5年),共铸钱280亿万余,获利约206万万,平均每年获利6.44万万以上。五是实行均输、平准,“富商大贾亡所牟大利”,国家“诸均输帛五百万匹”[5]。通过以上手段,解决了战争的费用,使农民没有增赋加税。因此,史言汉武帝时“民不益赋而天下用饶”。“兵行三十余年,百姓犹不加赋,而军用给”。他在位的50余年中,基本上没有加重农民的负担。

后元二年(前87年),汉武帝死,昭帝即位,“因循守职,无所改作”。一方面执行汉代田租“三十税一”的定制,一方面豁免田赋,减免口赋钱,减免漕粮,豁免民欠,豁免应征马口钱,进一步减轻农民负担。昭帝之后,汉宣帝执政,25年间,免收田赋五次;对家有祖父母或父母丧事的,免除其徭役;减边郡戍卒十分之二;减天下盐价,以利民众生活;创建常平仓制度,调节物价,解决谷贱伤农问题。五凤三年(公元前55年),“减天下口钱”。甘露二年(前52年),“减轻算三十”,即把算赋由120钱减为90钱。因此,这一时期,农民负担也不重。至此,汉代已走过了157年,如此长的时期能保持较轻的农民负担,实属难能可贵,在中国封建社会是少有的。

西汉灭亡后,刘秀建立了东汉王朝。在建武六年(公元30年)以前,田赋采用“什一之税”,之后改为“三十税一”制度。如建武六年十二月诏曰:“顷者师旅未解,用度不足,故行什一之税。今军士屯田,粮储差积,其令郡国收现田租三十税一。”[6]从此,三十税一成为东汉田赋的定制。同时,徭役也随之减轻,“兵革既息,天下少事,文书调役,务必简寡”。可知,从光武帝建元六年至汉章帝章和二年(公元25——88年)63年间,农民的负担也是比较轻的。

东汉末年的一场大乱,造成了三国两晋十六国的分裂割据。在这一时期,统治者为了战争的需要,不惜竭泽而渔,加之土地荒芜,人口减少,自然灾害,农民的负担是极重的。三国中的吴国,农民的负担最重,《三国志》卷48《吴书三》:“比者以来,民多征役,岁又水旱,年谷有损;而吏或不良,侵夺民时,以致饥困。”西晋时,实行户调制:“凡民丁课田,夫五十亩,收租四斛,绢三匹,绵三斤;……又分民租,户二斛,以为诸侯俸。其余租及田调绢户三匹,绵三斤,书为公赋;九品相通,皆输入于官”[7]。50亩课田,收租四斛,亩均8升,比曹魏时田租每亩增加了4升。同时,又按户征收田租,每户2斛,合起来约计一夫之家要交租6石。调比曹魏时增加了1匹绢和1斤绵,再加上为公赋的绢3匹和绵3斤,增加了4匹绢和4斤绵,一夫之户调的总额达到6匹绢、6斤绵。

从晋惠帝永兴元年(公元304年)匈奴刘渊建立汉国起,进入了长达136年的东晋十六国时期[8]。《隋书·食货志》记载东晋租课,“丁男调布绢各二丈,丝三两,绵八两,禄绢八尺,禄棉三两二分;租米五石,禄米二石,丁女并半之。……其田,亩税米二斗,盖大率如此。”以此计算,每丁租额高达7石。据《晋书·食货志》所载,成帝咸和五年(公元330年),“始度百姓田,取十分之一,率亩税米三升”。但这一记载值得商榷。东晋寓居江左,版图九分天下才有二,户口不盈八十万,而军国经费不少于前,每亩税米3升是不可能的,不会比西晋猛然减少5升。另外,既然税率为十分之一,赋额必不会是每亩3升,因为当时每亩产量决不会低于3斗,只有每亩3斗才能符合十分取一的税率。孝武帝太元二年(公元377年),废田租之制,改为按丁税米,规定“王公以下口税三斛。八年,又增税米,口五石”[9]。如以每丁种田15亩计,亩收3石,田赋负担率高达九分之一。以前每亩赋额2斗,15亩合计3石,至此增加为5石,赋额增加了三分之二,田赋负担大为加重。这是租米,另外还有2石禄米,合计每户纳米达7石,田赋负担率高达15.6%,赋额比前增加了1倍多。除田赋外,还有户调、徭役和“送故钱”、“修城钱”等杂派。总之,东晋对农民的剥削是极重的,近乎竭泽而渔、杀鸡取卵的程度。

十六国中的后赵,农民负担也很重。石勒占领幽州后,下令各州郡“阅实人口,户赀二匹,租三斛”[10]。租税额虽比东晋少,但徭役特别重,如兵役规定“五丁取三,四丁取二”,“征士五人出车一乘,牛二头,米各十五斛,绢十匹,调不办者以斩论”[11]。征士出车牛且不论,就每人3斛米、2匹绢来看,五丁取三的家庭,就要出9斛米、6匹绢;四丁取二的家庭出6斛米、4匹绢,负担是非常重的。但是,这一时期,也有一些短暂的朝代和时期农民负担有所减轻。如三国曹魏时的租调制,“其收田租亩四升,户出绢二匹,绵二斤而已,他不得擅兴发”[12]。可惜这样的朝代太少了,时间也短促,并不能改变总的态势。

南北朝时期,北魏在均田制实施以前,计口授田,田租户调都很重。租调规定:“户调,帛二匹,絮二斤,丝一斤,粟二十石;又入帛一匹二丈,委之州库,以供调外之费。”[13]一户缴纳粟20石,再加上户调及一匹二丈的附加税,即使在宗主督户制下农民也难以承受。正项租调以外,还有军马之赋,运畜之赋,临时加派的田赋,经常性的杂调等。临时加派的田赋,如明元帝泰常三年(公元418年),“诏诸州调民租,户五十石,积于定、相、冀三州”。献文帝拓跋弘延兴三年(公元473年),“诏州郡之民,十丁取一以充行,户收租五十石”。另外,这一时期征收户调的尺度又比以前加长,王国维《观林堂集》卷17指出:“尝考尺度之制,由短而长,殆为定例。其增率之速,莫剧于西晋后魏之间,三百年几增十分之三。求其原因,实由魏晋以后,以绢、布为调,官吏惧其短耗,又欲多取于民,故代有增益。”所以,北魏前期农民交纳的调布,实际上比规定的数额大约超过二成以至四分之一左右。到冯太后时,开始班官禄,又增加了租调数额。《魏书·食货志》云:“户增帛三匹,粟二石九斗,以为官司之禄。复增调外帛端二匹(原为一匹二丈,现增二丈以满二匹之额)。”同原来的征数额相比,正调帛增加了1.5倍,调外帛增加了1/3,田赋增加了14.5%。太和九年(公元485年),颁布了均田制,随之重新颁布了租调制,农民负担才有所减轻,但不久又逐渐增加。北周时,租调规定:“一夫一妇调绢一匹,绵八两,租粟五斛。”[14]这些税额都比汉、唐重得多。

与北朝相比,南朝是比较好的。如南朝刘宋“元嘉之治”,从义熙到元嘉40多年,农民的负担是南朝历史上最轻的。南齐高帝萧道成至武帝萧赜在位15年间,“蠲除三调及众逋”(“三调”,据胡三省注为调租、调布和杂调),农民负担也有较短的减轻。萧衍建立梁朝后,下令荡除一切“昏制谬赋,淫刑滥役”,并进行赋役改革,执政40余年间,农民的负担也是比较轻的,特别是在天监年间(公元502—519年)农民负担相当轻,这在南朝中也是少见的,即使宋文帝、齐武帝时也不好相比。但这些时期只能是农民的喘气之机,不能因此否定南北朝农民负担重的发展趋势。

隋唐时期,我国封建社会进入了鼎盛阶段,由于国家统一,社会安定,经济发展,人口增加,农民负担又出现了一个轻松的时期。隋代文帝执政的20余年,是隋唐时期农民负担减轻的良好开端。隋代的租调规定:“丁男一床,租粟三石。桑土调以绢,麻土以布。绢以匹,加绵三两,布以端,加麻三斤。单丁及仆隶各半之。未受地者皆不课。有品爵及孝子顺孙义夫节妇,并免课役”[15]。隋代的田租,比北齐时增加了一石。但从当时均田制实施较好、生产力提高、亩产量增加的情况分析,田租税率的提高对农民影响不会很大。开皇三年(公元583年)“减调绢一匹为二丈”,比原来一匹为四丈减少了一半。而且,规定单丁仆隶只交一半田租,没有得到国家土地的农民不交纳租调,总体衡量租调负担不重。另外,隋文帝多次大幅度、大范围、长时期的减免赋税,在历史是非常有名的,可与西汉初年相比。除此,又驰山泽之禁,除入市之税,罢酒坊,开放盐池盐井,这一系列轻宽的经济政策也给农民带来许多实惠。所以,历史早有定论,誉称“开皇之治”。

唐太宗至唐玄宗138年间,农民负担进一步减轻。与隋代租庸调相比,唐代田租减少一石,每丁每年正役与其他役合计不过50天,又规定加役15日则免调,加役30日租调俱免,这些规定也是前代没有的。除此,唐代还有地税和户税。地税按“青苗顷亩”征收,唐太宗时,“王公以下垦田,亩纳二升”[16]。唐高宗时改为按户缴纳,最高上上户五石,最低下中户五斗,下下户免。户税天宝年间,八等户452文,九等户222文。户税和地税都是比较轻的,而且富有者交得多,占多数的下等户交得少。由上可知,武德、贞观(公元618—649)31年中,是唐代农民负担最轻的。根据当时农民受田、亩产量和租庸调及地税户税额,农民的负担可作如下推测:唐代亩产量,陆贽曾说:“京畿之田,每田一亩,官税五升,而私家收租,亩至一石;降及中等,租犹半之,官取一,私取十”。依此唐前期每亩产量应为两石,通肥硗之率,估计亩均1.5石是没问题的。唐代每丁负担租粟2石,调绢2丈,庸绢6丈,地税2石。通折为粟,即租粟2石,调2石,庸6石,地税2石,共计12石。唐代均田制规定每丁占田100亩,共收150石,租庸调占总收入的8%,说明贞观年间租庸调的负担低于历史上所谓的“什一之税”。每丁百亩收获150石,扣除租庸调和地税(此时户税额不详,无法计算在内)12石,余粮138石。假如每丁赡养两人,平均每人年消费7石2斗,三人共计21.6石;平均每人年用绢2匹,三人共6匹,折合粟24石,衣食所需合计45.6石,扣除这些费用尚余92.4石,用来应付生活上其他开销和生产上的投资,应是比较宽裕的[17]。当然,这时并不是所有的人都能受足百亩土地,受田不足的问题已经出现,但根据以上的测算,即使受田50亩,还能余17余石。

高宗李治于贞观二十三年(公元649年)即位,其中从显庆元年至长安四年(公元656—704)的54年由武则天当政,武则天坚持太宗时的治国方略,农民负担没有加重。从先天元年(公元712年)唐玄宗统治的43年,唐代进入了黄金时代,农民生活有了保障。《通典》卷6《赋税下》,记载了天宝中国家财政收入总额,据此可推测出当时农民负担的概况。其中户税200万贯,折粟2500万石;地税1240万石,折粟1240万石;租庸调合计折粟7400万石(租折粟为2685万石,庸调折粟为4715万石)。全国总负担折粟合计11140万石,全国垦田62300万亩,粮食总产量为124600万石,平均负担率为8.94%,平均每亩负担额为0.18%。在此基础上,再按人口负担率计算:此时全国课丁820万人,纳租2685万石,庸调4715万石,租庸调合计7400万石,平均每丁负担9.02石。其中出丝绵郡县为7.75石,江北出布郡县为7.75石,江南出布郡县13.25石[18]。当时,在全国财政收入中,租庸调占2/3,全部由农民负担。户税折合粮食为11000万石,折钱近90万万,折合绢达4450多万匹,占国家财政收入22%。但户税按九等定税,农民大多数为九等,少数为八等。地税按户等级交纳,农民户等大多也较低,户税和地税两项合占岁入的1/3,农民负担不会太重。总的衡量,全国每丁平均负担率近9%,比贞观年间8%稍高一些。但是,这一时期生产力得到提高,平均亩产量已由1.5石增加到2石左右,农民负担率稍有提高对农民生产和生活影响不大。

唐代安史之乱后,统治者为了筹集战费,一度加紧搜刮,农民负担开始加重。唐德宗建中元年(公元780年),由杨炎主持改革赋税制度,废租庸调制,建立两税法。由于两税法实行“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”[19]的原则,首先扩大了纳税面,使农民的负担有所减轻。其次定税时“资产少者则其税少,资产多者则其税多”[20],减少了赋税向农民的转嫁。再次规定两税之外,“其租庸杂徭悉者”[21],减轻了农民正税之外的负担。两税法的实施,使安史之乱后农民的处境有了改观。《旧唐书·德宗纪》载,建中元年(公元780年),总计30851076户,赋入13056070贯,平均每户负担4232文。当时绢价每匹3200文,平均每户负担不到绢一匹半的价格。史言“天下便之,人不土断而地著,赋不加敛而增入”[22]。但改革很快遭到破坏,农民从此陷入苦难的深渊。

唐代灭亡后,出现了五代十国分裂局面。50年间由于南北对峙,战争频繁,统治者为筹集财政收入,在唐后期的重赋上又不断增加新名目。后唐庄宗同光四年(公元926年),“敕河南尹预借夏秋税,民不聊生”;明宗天成元年(公元926年),秋夏税新增“雀鼠耗”;天成三年(公元928年)许民间造曲,“于秋苗上纳征曲价,亩出五钱”;长兴二年(公元937年),许农民自铸农器,于秋夏田亩上每亩输农器钱一文五分。后周世宗时,在两税中又增加了盐钱,但同时征盐课。居于江南的闽国,于通文三年(公元938年)开征“身丁钱,按丁计征,折米五斗”。楚王马希范,奢欲无厌,不断加赋,“每遣使者行田,以增顷亩为功,民不胜租赋而逃”。又令在常赋外贡米,“大县贡米三千斛,中县千斛,小县七百斛,无米者输布帛以抵之”[23]。王建在四川建立大蜀,下令对桑者征税,民因惧尽伐其桑柘。其重税连王建都不能不承认,临终曰:“重赋厚敛,以至伤害而死。”总的来说,五代十国的农民负担也是很重的。南北相比,北方五个朝代还要重于南方十个小国。

五代十国统一于北宋,北宋前期(指太祖、太宗、真宗、仁宗四朝共103年),“岁赋其类有五:曰公田之赋,凡田之在官,赋民耕而收其租者是也。曰民田之赋,百姓各得专之者是也。曰城郭之赋,宅税、地税之类是也。曰丁口之赋,百姓岁输身丁钱米是也。曰杂变之赋,牛革、蚕盐之类,随其所出,变而输之也”[24]。民田所缴纳的赋是两税(宋代也称二税),这些人的田赋负担有多重,可用当时财政总收入、全国土地额来推测。天禧五年(公元1021年),全国垦田为5247584顷[25],以亩均2.5石计,总产量为谷1311896080石,折钱393568830贯。至道三年(公元997年),两税总收入共计18971860贯,两税负担率(即田赋负担率)约为4.8%。天禧五年(公元1021年),两税收入总计21321108贯,田赋负担率为5.4%。由此来看,农民的田赋负担不能不说是轻的。但这只是就全国田赋的平均负担而言的,没有区分主户(有地农民)和客户(无地农民)。北宋时,由于土地兼并激烈,客户在宋太宗时平均占总户数的42%,有的地方达到50—60%,如邓州五县,“三分居民,二皆客户”[26]。这些人租种地主官僚的土地,“十取其五;而用主牛者,取其六,谓之牛米。”[27]田租负担达到50—60%左右,占总户数一半的佃民田赋负担是很重的。更严重的是,佃户不仅向地主缴纳50%的田赋,还要向国家纳税。《徂徕集》卷8《录微言者》云:客户“人岁输其缗钱数百于有司,以其不地而征,无名而取,谓之‘干食盐钱’。”有田农民虽然田赋负担较轻,但田赋以外的各种税还有很多,如宅税、地税、茶课、盐课、身丁钱米等。除此还有杂变之赋,包括牛革、蚕盐、两税支移、两税折变等。如果把这些考虑进去,北宋前期农民的负担稍轻于五代而大重于汉、唐。

至于南宋152年,农民负担又重于北宋。建炎三年(公元1129年),林勋上《本政书》说:“本朝二税之数,视唐增至七倍。”[28]光宗时,秘书监杨万里痛陈农民负担苛重时指出,今之财赋“而取于农民者,其目亦不少矣。民之输粟于官者,谓之苗,旧以一斛输一斛也,今则以二斛输一斛矣。民之输帛于官者,谓之税,旧以正绢为税绢也,今则正绢之外又有和买矣。民之鬻帛于官者,谓之和买,旧之所谓和买者,官给其值,或以钱、或以盐,今则无钱与盐矣。无钱尚可也,无盐尚可也,今又以绢估值,倍其值而折输其钱矣,民之不役于官而输其僦值者,谓之免役。旧以税为钱也,税亩一钱者,输免役一钱也,今则岁增其额而不知所止矣。民之以军兴而暂佐师旅征行之费者,因其除军帅谓之经制使也,于是有经制之钱,既而经制使之军已罢,而经制钱之名遂为常赋矣。因其除军帅谓之总制使也,于是有总制之钱,既而总制之军已罢,而总制钱又为常赋矣。彼其初也,吾民之赋止于粟之若干斛,帛之若干匹而已,今既一倍其粟,数倍其帛矣。粟帛之外,又数倍其钱之名矣,而又有月桩之钱,又有板账之钱,不知几倍于祖宗之旧,又几倍于汉、唐之制乎?此犹东南之赋,臣所知者也,至于蜀民之赋,其额外无名者,臣不得而知也。”[29]由上可知,五代十国和南宋,赋税像滚雪球一样越滚越大,至南宋时农民的负担已经非常沉重了。

与宋代长期对峙的北方少数民族政权有辽、金、元,最后由元代统一全国。辽代契丹人占20%,汉人占63%以上,辽兴宗时采取了谋士刘六符收汉人之心的良策,即“敛于民者十减其四五,则民唯恐不为北朝人矣”[30]。因此,辽代农民负担比南宋明显减轻。《宋史·食货志下》:“燕蓟之地,陷入契丹几百年,而民忘南顾心者,大率契丹之法简易,盐麴俱贱,科役不烦故也。”当时,宋朝去辽国的使臣也说辽国“赋役颇轻,汉人亦易于供应”。女真族建立的金代,赋税制度规定,“官地输租,私田输税”。官地租额,宣宗贞祐三年(公元1215年),河南租地24万顷,收租156万石[31],平均每亩租额约6.5升。金代亩产量,河南“上田可收一石二斗,中田一石,下田八斗”[32]。以亩均1石计,官地田租仅为正产物的6.5%[33]。但这只限于租种官田的农民。一般民田纳税,“大率分田之等为九而差次之,夏税亩取三合,租税亩取五升”[34],亩均负担率是5%,与佃民相差不多。猛安谋克交纳的田赋为牛具税,以25口人,4.04顷地作一计税单位,征赋5斗,世宗时减为3斗。按每具5斗计,亩均赋额仅为1.2合,按3斗计亩均赋额仅为0.7合。金代每年税收世宗时为900万石[35],女真族占地达174008792亩,每年交纳田赋按每牛具3斗计仅为117042.3石,只占每年总收入的1.3%,汉族人民却要负担田赋总额的90%以上[36]。金代女真人负担比汉族农民还有轻。

元代从元世祖忽必烈开始,统治了近百年。元代的田赋,“大率以唐为法。其取于内郡者,曰丁税,曰地税,此仿唐之租庸调。取于江南者,曰秋税、曰夏秋,此仿唐之两税也”[37]。丁税太宗时按户计征,“每户科粟二石,后又以兵食不足,增为四石”。太宗八年(公元1236年)乃定科征之法,改为按丁计征,“每丁岁科粟一石,驱丁五升,新户丁、驱各半之,老幼不与”[38]。其中全科户每丁粟三石,驱丁粟一石,每亩粟三升;减半科户每丁粟一石;新收交参户第一年五斗,逐年增加,至第五年一石七斗五升。协济户每丁粟一石,地税每亩粟三升。江南夏税输粮,秋税输布、绢、丝、绵等物。同时还制定有科差制度,相等于唐代的户调,名目包括丝料、包银、俸钞、江南户钞,其法按户等科征。元代的赋役制度名曰仿唐,实际上比唐代重得多。农民在徭赋外,还负担着统治集团沉重的朝会赏赐、特赐和岁赐等费用,这在其他朝代是没有的。再如盐课负担每引价格从至元十二年中统钞9贯,到仁宗延祐二年(公元1315年)“累增为一百五十贯”。如果再考虑到元代的圈地政策、残酷的民族欺压政策,元代农民负担一直都特别重,即使元世祖时期也没有使农民负担减轻过。

元代灭亡后,朱元璋建立明朝。从太祖洪武年间至宣宗宣德年间67年中,农民负担大为减轻,与元代形成鲜明的对照。从《明史·食货志》提供的有关洪武二十六年(公元1393年)的一些基础数字来看:全国共有10652870户,60545812人,土田8507623顷。夏税米麦4717000余石(《万历会典》作4712000余石),钱钞39000余锭,绢288000匹;秋粮米24729000余石,钱钞5000余锭。夏税中的米麦没有分计,按麦六米四估算,米按四成计为1883800石,麦为2830200石,明代麦一石准米八斗,共折米2264160石。这样夏税米麦共折米4150960石。明钞每锭为钱五贯(五千文),明初规定银一两,钱千文、钞一贯,皆折输米一石,但后来钞值续跌,洪武十八年禄米给钞以二贯五百文(即钞半锭)准米一石,据此夏税钱钞共折米78000石。洪武三十年户部定天下逋租折色比例,绢一匹准米一石二斗,按此计算,夏税绢288000匹折米345600石,夏税米麦、钱钞及绢共折米4574560石;秋粮中的钱钞5000锭折米10000石,连本色米共计为24739000石。以上夏税、秋粮合计为米29313560石,此为洪武二十六年全国田赋负担之数。明代的农民负担还有代役钱。明初均徭,地一顷出夫一人,非役者每亩出津贴米二升五合,每夫的津贴米共计二石五斗,每岁农隙服役30日。洪武二十六年全国土田850万余顷,应出夫850万人(实际上不会这样多),均徭的负担为米21250000石。那么,洪武二十六年的全国赋役负担总数为米50563560石。

明代产量,江南盛栽水稻,何友俊说:“每亩收三石”。何塘在《均田私议》中说:“河内之田,上田岁收不下两石,多或至三四石,下田收不及一石,少或至三四斗。大抵上田一亩之收,抵下田五亩。”据此保守估计洪武二十六年平均亩产量为谷2石,折米1石。洪武二十六年全国粮食产量总计为谷1701524600石,折米850762300石。由此推算出这一时期,田赋负担率约为3.45%,平均每亩负担约米3升5合,平均每户负担约米2石7斗5升2合,平均每人负担约为米4斗8升4合,赋役负担率约为5.94%;平均每亩负担约为米6升,平均每户负担约为米4石7斗5升,平均每人负担约为米8斗4升[39]。

清代自康熙二十二年至乾隆三十一年(公元1683—1766年)83年中,随着统一大业的完成,走入了和平发展的黄金时期,农民负担大为减轻。如乾隆三十一年(公元1766年),田赋负担率约5%;平均每人负担二钱三分,约合米2斗;平均每亩负担六分,合米五升。如表3所示:

从乾隆三十一年(公元1766年)以后,清王朝开始走下坡路。政治败坏,贪污成风,农民负担日甚一日,大小民变陆续发生,至嘉庆时就开始出现大规模的农民起义。之后农民在封建政权和列强的双重压和剥削下,更是无以求生。

二、中国农民负担变化的特点纵观中国封建社会的农民负担,始终处在发展变化之中,呈现出以下鲜明特点:

(一)农民负担呈升降曲线发展态势中国封建社会的农民负担在秦代极其沉重,到西汉前期和东汉前期大为减轻,特别是西汉前期农民负担长期处于极轻的状态,是中国封建社会中最轻的时期,也是其他朝代无法比拟的。南北朝时期农民负担又开始加重,特别是东晋、北魏前期,农民负担最重。隋代前期、唐代前期农民负担再次下降,其中唐代前期农民负担的下降尤为明显。五代十国、两宋农民负担再次加重,尤其是南宋,与隋唐形成明显对比。辽、金时期农民负担比较轻,元代农民负担再次加重,始终没有减轻过。明代前期和清代中期农民负担又呈现出较轻的态势。

大致而言,中国封建社会农民负担的发展变化出现过四个高峰:第一个高峰在秦代,是农民负担最重的时期;第二个高峰在南北朝,其程度仅次于秦代;第三个高峰在五代和南宋时期,程度又次于南北朝;第四个高峰在元代,其程度超过了五代和南宋时期。同时,也出现了四个低谷:第一个低谷在西汉前期和东汉前期,是中国封建社会农民负担的最低点;第二个低谷在隋、唐的前期,主要是唐代前期的137年,农民负担减轻的程度仅次与西汉前期;第三个低谷在明代前期,农民负担减轻的程度次于隋唐;第四个低谷在清代中期,其程度又次于明代。从宏观来看,四个高峰中秦代是最高点,其他三个高峰逐渐降低。四个低谷相比,第一个低谷最低,其他三个低谷基本上依次增高。

(二)农民负担在每个朝代前轻后重这一特点非常普遍,除南宋、元代等少数朝代以外,几乎都是这样,在农民负担轻的朝代前后对比更加明显。如西汉从宣帝之后,农民负担日益加重。哀帝时,鲍宣痛陈“民有七亡而无一得”,“有七死而无一生”,把农民负担的苛重,封建压迫的残酷,社会秩序的混乱列举无遗。《汉书·妄幸传》云:“汉世衰于元、成,坏于哀、平。”王莽改制更加重了农民的痛苦,在这70余年间,农民负担日益加重。东汉自汉和帝到汉灵帝(公元89—189年)100余年间,统治者修治宫室,不问政事,宫中外戚与宦官互相倾轧,地方上豪强割据,农民生活在水深火热之中。汉桓帝时,刘陶指出:“盖以为当今之忧,不在于货,在于民饥。……比年以来,良苗尽于蝗螟之口,杼轴空于公私之求;所急朝夕之餐,所患靡盬之事。”[40]

隋代从隋炀帝即位以后(公元605—618年)的14年间,统治者骄奢残暴,穷兵黩武,滥用民财,滥征人力,农民被剥削和压迫的走投无路,“天下之人,十分九为盗贼”。唐代从安史之乱以后,农民负担日益加重,虽然经过杨炎改革有所缓和,可惜建中二年(公元781年)杨炎就遭谗赐死,两税法遭到破坏,两税征收额不断增加。建中三年(公元782年),淮南节度使奏请两税钱每千增二百,“诏他州悉如之”[41],于是全国两税增加了20%。贞元八年(公元792年),剑南西川观察使韦皋奏加税十二,诏从之,从此西川地区两税征收额又增加了20%[42]。再加上其他新税的开征,农民的负担与贞观、开元时发生了天壤之别。白居易的《重赋诗》把农民的疾苦反映得淋漓尽致:“织绢未成匹,缫丝未成斤,里胥迫我纳,不许暂逡巡。岁暮天地闭,阴风生破村,夜深烟火尽,霰雪白纷纷。幼者形不弊,老者体无温,悲喘与寒气,并入鼻中辛”[43]。唐懿宗时,刘允章上奏民有九破八苦。其中讲到长吏残暴为七破,赋役不等为八破,食禄人多输税人少为九破。官吏苛刻为一苦,私债征夺为二苦,赋税繁多为三苦,所由乞敛为四苦,替逃人差科为五苦,冤不得理、屈不得伸为六苦,冻无衣、饥无食为七,病不得医、死不得葬为八苦[44]。由此不难看出农民负担加重的程度。

明朝从英宗正统九年(公元1444年)开始,农民负担不断加重。明神宗时,一是开征矿税,中使四出,无地不开,“矿脉微细无所得,勒民偿之。而奸人假开采之名,乘传横索民财”。二是田赋加派,至崇祯时达到变本加厉的程度,辽饷、剿饷和练饷合计每“岁达二千万两”。除田赋加派外,还不断催征逋赋,致使“民不聊生”。至于清代后期,不仅有封建政权的残酷剥削,继之而来的是帝国主义的掠夺和宰割,农民被逼到死亡的绝境。

农民负担前期轻后期重的特点,在分裂时期的小朝代和少数民族建立的朝代也得到了普遍反映。如南北朝时期的刘宋、南齐和南梁三朝,前期农民负担也都是较轻的,但到后期不断加重。辽代和金代也同样如此,如金代宣宗时,高汝砺上奏:“今民之赋役,三倍平时”[45]。《金史·食货志》载:“及其亡也,括粟、阑籴,一切掊克之政,靡不为之,加赋数倍,预借数年。”贞祐三年(公元1215年),“有司不惜民力,征调太急,促其期限,痛其楚。民既罄其所有而不足,遂使奔走傍求于他境,力竭财殚,相踵散亡,禁之不能止”[46]。元光元年(公元1222年),大司农把胡鲁巡行郡县,问灭盗贼之方,对曰:“盗贼之多,以赋役多也,赋役省则盗贼息”。

(三)少数民族政权朝代农民负担出现重——轻——重的变化少数民族建立的朝代农民负担的变化与汉族建立的朝代有一个明显的区别,就是前期农民负担重,中期减轻,后期又开始加重。如北魏前期农民负担很重,至中期孝文帝改革后有所减轻,到后期又出现苛重。清代自顺治元年至康熙二十二年(公元1644—1683年)40年间,残酷的民族压迫给汉族人民造成沉重的灾难。满族统治者除了血腥大屠杀以外,还实行圈地、投充、逃人、迁海政策,农民负担极为沉重。康熙二十二年之后至乾隆四十一年(公元1683—1776年)农民负担减轻,之后农民负担逐渐加重。出现这一特点,与少数民族政权的民族政策有密切关系,政权建立初实行民族压迫和民族歧视,之后实行汉化政策,农民负担随之而变轻,后期加重剥削,农民负担又重新反弹。

(四)农民负担主要是正税之外的苛捐杂税中国封建社会各朝的正税(主要指田赋)轻重不一,尽管如此,这些税收不论按亩还是按户征收,相对来说还是比较规范的。即使田赋较重的朝代,只要不随意增加,农民也是可以承受的。但是,正税之外的税费和加派却是随时随地随事增加的,特别是每个朝代的后期,苛捐杂税多不胜举,往往超过了正赋的数倍甚至十几倍,是农民最无法忍受的。所以,正税之外的苛捐杂税是加重农民负担的关键所在。

(五)徭役负担比田赋负担重徭役是封建社会农民负担的重要组成部分,与田赋相比给农民造成的负担更重。因为田赋交纳实物,而力役、兵役、差役要农民亲自去服役,牵涉到家庭、生产、生活、糗粮、兵器、工具、运输等许多方面。如兵役,有的朝代十几年回不来;有的兄回弟继,轮番不断;有的甚至老死在疆场,魂游他乡,给本人和家人带来极大的痛苦。劳动力常年充役,给农民的生产带来很大的影响,“纵有健妇把锄犁,春种秋获无东西”,交不起赋税只好卖儿鬻女。由于长期充役在外,老不能赡幼不能养,病不能医死不能葬,使家庭处于四分五裂之中。由于兵器自备,使不少农民背上了债务,家人为了逃债东藏西躲,流离失所。又如力役中的运输、漕运、驿站、工程等,也要使农民付出很大的代价,这些差役常常使家破人亡,宋代的衙前役就是一个很好的例证。中国封建社会的秦代、隋代、宋代的农民负担重,主要就重在徭役上,封建政权的崩溃也主要由徭役繁重造成的。

三、中国封建社会农民负担减轻的原因造成中国封建社会农民负担升降变化及其特点的原因是什么?这是一个比较复杂的问题,涉及到政治、经济、军事、文化等各种各样的因素。宏观分析,农民负担下降的主要原因有以下方面:

第一,在治国方略上坚持以人为本。人本思想是中国儒家思想的基础,也是封建社会开明的统治者治国理民的主要方略之一。从历史上看,能够坚持这一方略的朝代和统治者,都会程度不同地减轻农民的负担。如汉代统治者以人为本的思想就非常突出,汉文帝曰:“夫腹饥不得实,肤寒不得衣,虽慈母不能保其子,君安能以有其民哉!”[47]史学家一般认为,汉初奉行的是“黄老之道”,实行的是“无为”而治。但“无为”并不是无所事事,而是不去做扰民、伤民、害民的事,如《老子》所说的“以百姓之心为心”。汉初坚持的以人为本来自何处并不重要,重要的是贯彻了这一治国方针。汉武帝时,虽然对匈奴的侵掠进行了大规模的反击,但战争的目的是为了保护民众的生命和财产安全,是农民所需要的,并没有背离以人为本的原则。东汉初年,仍然坚持以人为本的治国方略。《后汉书·循吏传》云:至天下已定,光武帝“务用安静,解王莽之繁密,还汉世之轻法”。务用安静,还汉世轻法,充分体现了人本思想在国家政策中的主导作用。

唐代前期,唐太宗的人本思想更加突出,贞观二年(公元628年),他对侍臣曰:“凡事皆须务本,国以人为本,人以食为本。”[48]唐太宗的民本思想反映在各个方面。《贞观政要》卷一《论君道一》中记载,唐太宗对侍臣曰:“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以咽腹,腹饱而身毙。”唐太宗把君与民的关系视为股与腹的关系,可见他对民本思想的重视。唐太宗君臣的民本思想,最能反映在“载舟覆舟,所宜深慎”的言论中。贞观六年(公元632年),唐太宗问侍臣古之帝王为何有兴有衰,魏征对曰:“君舟也,人水也,水能载舟,亦能覆舟。”[49]贞观十一年(公元637年),太宗让百官上封事。中书侍郎岑文本曰:“君犹舟也,人犹水也,水所以载舟,亦所以覆舟。是以古之哲王,虽休勿休,日慎一日者良为此也。”“太宗深纳其言”[50]。唐代前期君臣们始终坚持的人本思想,为减轻农民负担提供了理论保证。

明代前期和清代中期的皇帝,也坚持以人为本的指导思想。明太祖与谋臣刘基讨论治国方略时问道:“今国势已定,天下次第而平,思所以生息之道如何?”刘基答曰:“生息之道,在于宽仁”。朱元璋称:“不施实惠,而概言宽仁,亦无益耳。”此言表明朱元璋不仅赞同宽仁,而且还强调宽仁必须施以实惠。即“宽仁必当阜民之财而息民之力,不节用则民财竭,不省役则民力困,不明教化则民不知礼仪,不禁暴则民无以遂其生,如是而曰宽仁,是徒有其名而民不被其泽也”[51]。等他听到有人说元代以宽失天下的话时,立刻纠正说:“以宽得之,则闻之矣;以宽失之,则未之闻也”。“夫步急则踬,弦急则绝,民急则乱。居上之道,正当用宽,但云宽则得众,不云宽之失也。”[52]他曾对臣下说:“天下新定,百姓财力俱困,如鸟初飞,木初植,勿拔其羽,勿撼其根。然惟廉者能约已而爱人,贪者必腹人以肥己,尔等戒之。”[53]又说:“民犹树也,树利土以生,民利食以养,养民而尽其利,犹种树而去其土也”[54]。“民困于重租,而官不知恤,是重赋而轻人,亦犹虞人反裘而负薪,徒惜其毛,不知皮尽而毛无所传,岂所以养民哉!”清圣祖玄烨,提出“兴农足民”的指导思想,云:“自古国家久安长治之谟,莫不以足民为首务”[55]。清世宗雍正即位后,继续贯彻康熙时期的爱民养民政策。

以上事实说明,坚持以人为本的治国方略,是农民负担减轻的首要前提。在阶级社会中,统治阶级能否视民众为国家的根本,按照阶级斗争的理论有些史学家曾表示过怀疑,其实任何社会都存在着这样的事实。因为剥削者是离不开被剥削者的,民众的消失也就是统治者的灭亡,这正如马克思所说的,君主统治的基础首先是他的臣民。当然,只有开明的、有政治远见的统治者才能做到这一点。

第二,在财政上推行轻徭薄赋、与民休息的政策。“以人为本”落实在财政上,就是“轻徭薄赋”、“与民休息”的政策。西汉初年,就实行了中国古代堪称典范的轻徭薄赋政策。《汉书·景帝纪》曰:“汉兴,扫除烦苛,与民休息,至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成、康,汉言文、景,美矣!”[56]。《汉书·武帝纪》说:“高祖拨乱反正,文、景务在养民”[57]。汉代减轻和免除农民赋税从刚刚结束战乱的汉高祖刘邦就已开始,他“约法省禁,轻田租”[58]。文帝时的大臣贾谊和晁错,都极力主张汉文帝实行轻徭薄赋、与民休息的政策。贾谊认为“民不足而可治者,自古及今,未之尝闻”,文帝深感其言。晁错力求“薄赋敛”,“文帝从之”,并指出:“务民于农桑,薄赋敛,广蓄积,以实仓廪,备水旱,故民可得而有也。”[59]汉武帝时,董仲舒坚决主张“薄赋敛,省徭役,以宽民力”[60]。昭帝、宣帝时,继续推行“轻徭薄赋,与民休息”[61]的政策,使“百姓安土,岁数丰穰”。正因如此,西汉的赋税越来越轻,成为中国封建社会轻徭薄赋的标志。东汉前期,继续实行与民休养生息的政策,如汉明帝时“天下安平,人无徭役”。

隋唐时期农民负担减轻,也是实行轻徭薄赋政策的结果。隋文帝在位期间,“大崇惠政,法令清简”,“务从轻典”,“薄赋于人”[62]。历史评价他“薄赋敛,轻刑罚”,“虽未能臻于至治,亦足称近代之良王”[63]。唐太宗李世民也是轻徭薄赋的推行者,他认为“治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣。君能清净,百姓何得不安乐乎”[64]。指出:“前代帝王,大有务广土地,以求身后之虚名,无益于身,其人甚困。假令于身有益,于百姓有损,朕必不为,况求虚名而损百姓乎!”[65]因此,他即位之初,就确立“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”的施政方针[66]。贞观元年(公元627年)下诏:“轻徭薄赋,务本劝农,必望民殷物阜,农给人足。”[67]贞观十六年(公元642年),对侍臣曰:“今省徭赋,不夺其时,使比屋之人,恣其耕稼,此则富矣。”[68]唐代的轻徭薄赋政策,并非限于唐太宗在位的20余年。武则天时,“劝农桑,薄赋敛,免赋役,息兵革,禁浮巧”。开元年间,唐玄宗反复强调“徭役必平”,“赋役务从减少,差科之间,务使公允”[69]。可见唐代与民休息的政策是长期性的。

明代前期轻徭薄赋,与民休息的政策也是农民负担减轻的重要原因之一。明太祖立国后,就把轻徭薄赋、与民休息作为制定财政政策的依据。提出对民众“要在安养生息之”[70],“其赋之重者,宜悉减之”[71]。从与民休息出发,他主张省浮费,薄税敛,云:“天地生财以养民,故为君者当以养民为务。夫省浮费,薄税敛,犹恐损人,况重为征敛,其谁不恣也。”[72]他反对筹措赋税仅为裕国的做法,指出这是“生事要功”,“得财有限,而伤民无穷”。强调户部“毋为聚敛,以伤国体”[73]。朱元璋制定的与民休息政策,对明朝“百年之治”产生了重要的作用。

清代康熙帝即位后,开始转向与民休息的政策。他认为“农事为民生之本”,“兴农足民”为国之要务。特别是他颁布的“滋生人丁永不加赋”的诏令,使民众得以安家乐业,对减轻农民负担发挥了重要而长久的作用。雍正帝继续推行这一政策,称:“我国家休养生息,数十年来,户口日繁而土地止有此数,非率天下农民,竭力耕种,兼收倍获,欲家室宁止,必不可得。”[74]此语清楚地揭示了休养生息政策与国富民安的因果关系。

推行轻徭薄赋、与民休息政策之所以会减轻农民负担,一是降低了对农民的剥削率,二是减少了剥削量,三是改变了索取方式,使农民有生存的余地,发展的机遇。对于统治者来说,不是急征暴敛,竭泽而渔,杀鸡取卵,而是先富之而后取之,少取之而长久之,这样也会减轻农民负担。以前将轻徭薄赋、与民休息的政策视为统治阶级的反攻倒算,比竭泽而渔还要残酷阴险,理由是竭泽而渔会使农民起来造反,推翻封建政权,而轻徭薄赋麻醉了农民的斗志。这种观点是不合乎逻辑的,因为农民是为了生存和发展,而不是为了造反,不应否认这一政策的积极作用。

第三,在轻税的同时减少农民的徭役。在中国古代的赋役中,役重于赋是一个普遍的特点,农民的负担往往偏重于役。因此,在《诗经·小雅·北山》和《诗经·小雅·何草不黄》中就早已有了人们反抗力役的呼声。春秋战国时期也有许多思想家反对重役,可见徭役对减轻农民负担的重要性。

从中国封建社会来看,农民负担较轻的时期徭役都少。西汉初,刘邦“兵皆罢归家”,和亲匈奴,和平解决南越问题,以减少兵役。文帝时,丁男三年服一月役,是徭役最轻的一个时期。《史记·律书》载,“百姓无内外之徭,得息肩于田亩”。孝惠、高后时,不对外用兵,不修建宫室。《汉书·高后纪》载:“海内得离战国之苦,君臣俱欲无为,故惠帝拱已,高后主制政,不出房闼,而天下晏然。”文帝在位23年,宫室苑囿无所增益,《史记·平准书》评曰:“汉兴七十余年之间,国家无事”。汉武帝在位54年,兵役增加是不得已的。之后的昭、宣帝时,徭役大减,既减戍卒,又禁兴役。东汉徭役也很少,至永平十二年(公元69年),“天下安平,人无徭役”[75]。人无徭役,虽不可信,但明帝以后徭役比汉光武帝时减少许多确属事实。

隋文帝时,减少农民服役年限和时间,令军人以20岁为丁,减十二番役为每岁20日役,减去1/3[76]。为了减轻军人“南征北伐,居处无定,安无完堵,地罕包桑,恒为流寓之人,竟无乡里之号”的痛苦,将军人编为民户,战时服役,平时在家耕田[77]。为了减轻农民服役的痛苦,规定“人年五十,免役收庸”[78]。所以,史言“二十年间,天下无事,区宇之间晏如也”[79]。唐太宗君臣接受隋炀帝穷兵黩武,滥用民力的教训,对徭役的征派非常重视。贞观二年(公元628年),由于宫中卑湿,公卿因他有关节病,请营造一阁。他说:“昔汉文帝将起露台,而惜十家之产。朕德不逮于汉帝,而所费过之,岂为人父母之道也。”贞观四年(公元630年),太宗谓侍臣曰:“崇饰宫宇,游赏池台,帝王之所欲,百姓之所不欲。帝王所欲者放逸,百姓所不欲者劳弊。孔子云:‘有一言可以终身行之者,其恕乎!己所不欲,勿施于人’。劳弊之事,诚不可施于百姓。”[80]由于他坚持“去奢省费”,贞观时基本上没有大兴土木,劳民伤财。武则天当政,首先提出息兵,以道德化天下;禁浮巧;省功费力役,这些方面虽然没能全面彻底实现,但对徭役也起到了控制作用。唐玄宗即位后,励精图治,不营造佛寺,不邀边功,徭役也是很简省。白居易在《新丰折臂翁》中说:“翁云贯属新丰县,生逢圣代无征战,惯听梨园歌管声,不识旗枪与弓箭”,就是一个很好的说明。

明洪永熙宣之治和清康雍乾黄金时期,徭役征发也是较少的。如清康熙帝以“以一人治天下,不以天下奉一人”为训,不许擅治宫室,出巡不使用华贵车辆。总之,徭役减少是农民负担减轻的一大原因。

第四,在正赋之外清除苛捐杂税。中国封建社会农民负担史的发展变化说明,正赋之外如果能禁止苛捐杂税,农民的负担就轻,反之则重。因为苛捐杂税重于正赋是中国封建社会的一个普遍现象,农民负担的轻重与此有密切关系。

中国封建社会农民负担轻的各个时期,有一个共同现象就是苛捐杂税较少。西汉前期,不仅田租极轻,其他税也较少而且不重。如算赋和口钱,历来史学家都认为比田赋重,如果按当时的粮价来看并非如此。汉初粮价每石一般为5000钱左右,人头税每人120钱,折粮2.4升,合每亩田赋负担的6.4%(每亩田赋按十五税一计为6.6升),人头税显然比田赋负担轻[81]。人头税不断在减少,文帝时每人减到40钱,按米一石500钱折算,仅合8升。之后随着田赋长达11年的豁免,人头税税额又削减了2/3。另外,西汉不服役者要纳钱,正卒每岁一月役,“其不役者为钱二千”;更卒每年一月役,不役者“月二千”;戍卒每年三日役,不役者“出钱三百入官”。但由于服役的时间短,即使出钱代役也不会给农民造成太大的负担。至于苛捐杂税,这一时期是很少的。

特别是隋代,农民除租调外其他税收一概没有,这在中国封建社会是独一无二的。马端临特别提出“盖周之时,酒有榷,盐池盐井有禁,入市有税;至开皇三年而并罢之,……所仰赋税而已”[82]。唐代前期,在租庸调之外,别的杂税也很少。太宗时设义仓税,唐玄宗以后作为地税征收,另外还有户税,除此再没有其他的杂税了。

明代洪永熙宣时期田赋为两税,正税之外的苛捐杂税也很少。清代康雍乾时期,尽量废除正税之外的杂税。顺治元年下令废除火耗,私加者以赃论,但没有做到。雍正时对此加以限制和规范,从此“一切陋习悉皆革除,上官无勒索之弊,州县无料派之端,小民无重耗之累”[83]。乾隆三年查禁平余,规定以后不准多取,每百两提解六钱归公,也变为正税。至于人头税丁银,是徭役的代金。康熙五十一年(公元1712年),规定自后所生人丁永不加赋。雍正时实行摊丁入亩,把丁银并入地亩征收,从此废除了人头税。由上可知,禁止和废除苛捐杂税可以有效地保证农民负担的减轻。

第五,在税收管理上加强吏治。在中国封建社会,吏治的好坏直接影响着农民的负担。吏治严明,廉洁奉公,敢于限制皇帝的私欲,不邀功图赏,能提出好建议和政策,农民负担就会减轻。这已被历史事实所证明。

西汉前期(汉高祖五年至汉景帝后元三年,即公元前202—141年),刘邦能够迅速实行轻徭薄赋、与民休息政策,主要有张良、萧何、韩信这三位杰出的人才,还有陈平、曹参、周勃、陆贾、娄敬等一大批良吏,他们在治理国家上发挥了积极作用。如娄敬建议和亲匈奴,使汉摆脱了战争,有效减少了农民的徭役。吕后当政,也有一批出色的大臣辅佐,继承了刘邦的治国方略。《汉书·刑法志》云:当孝惠、高后时,“萧、曹为相,填以无为,从民之欲,而不扰乱”。文景之治的出现,也与当时贾谊、晁错等一批名臣有关。昭帝即位,政事一决于大司马霍光。霍光稳重务实,恪守武帝晚年确定的“禁苛暴,止擅赋,力本农”之国策,专力于与民休息。《汉书·昭帝纪》载:孝昭帝委托霍光,“光知时务之要,轻徭薄赋,与民休息。至始元、元凤之间,匈奴和亲,百姓充实”。汉宣帝即位的25年间,“用吏多选贤良,百姓安土”。中央一级的如丞相魏相,忧水旱,赈乏喂,察风俗,举贤良,平冤狱,省诸用,宽租赋,弛山泽之禁。《汉书·魏相·丙吉传》评价说:“近观汉相,高祖开基,肖、曹为冠;孝宣中兴,丙、魏有声;是时黜陟有序,众职修理,公卿多称其位。”宣帝时的地方官员也多称职,《汉书·循吏传》记载:“汉世良吏,于是为盛,称中兴焉。若赵广汉、韩延寿、尹翁归、张敞之属,咸称其位;……王成、黄霸、朱邑、龚遂、郑弘、召信等,所居民富,所去见思,生有荣号,死见奉祀。”[84]正是这批良臣循吏,使农民负担大为减轻。

隋文帝能在租调之外废除北周时期的一切苛捐杂税,实行轻徭薄赋政策,与他重视吏治,选用贤能有很大关系。开皇三年(公元583年),下诏:“如有文武才用,未为时知,宜以礼发遣,朕将铨擢。”[85]仁寿三年(公元603年),下“令州县搜扬贤哲,皆取明知古今,通识治乱,究政教之本,达礼乐之源,不限多少,不得不举。限以三旬,咸令进路”[86]。所以,开皇时期国家拥有一批如苏威、高颖、长孙平、杨尚希、李德林、苏孝慈等出色的大臣和称职的地方官员,共同创造了“开皇之治”,从而减轻了农民的负担。

唐贞观时期,唐太宗特别重视用人。《贞观政要》卷3《择官第七》载,太宗“每夜恒思百姓间事,或至夜半不寐。惟恐都督、刺史堪养百姓以否,故于屏风上录其姓名,坐卧恒看。”他“任人唯贤”,重用了许多良臣廉吏,著名的有魏征、岑文本、杜如晦、房玄龄、戴胄、李靖、长孙无忌、于志宁、刘泊、马周等,实在是人才济济。唐太宗善于纳谏,大臣也敢犯颜直谏,特别是魏征是历史上著名的“诤臣”。他们常常与唐太宗讨论治国良策,阻止唐太宗行幸、畋猎、奢纵、兴土本、邀边功,规劝他亲君子、远小人、杜谗言。“贞观之治”是唐太宗君臣的共同杰作,正是这样才为减轻农民负担开辟了良好环境。武则天得人心的地方,就是用人得法。她“进用不疑,求访无倦,……而课责既严,进退皆速,不肖者旋黜,才能者骤升。是以当代谓知人之明,累朝赖多士之用”[87]。她先后重用的苏良嗣、娄师德、狄仁杰、姚崇、宋璟、魏元忠、陆元方等都是深孚众望的人才。唐玄宗时的姚崇、宋璟、苏挺、张说、张九龄等都成为开元盛世的中枢。

明代前期的统治者为了实施与民休息的治国方略,朱元璋时不仅重用人才,即使在他之后的几代皇帝,也用人得当。如成祖朱棣即位后,重用黄淮、胡广、杨荣、解缙、杨士奇、金幼孜、胡俨等人。仁宗朱高炽继位,由杨溥、杨荣和杨士奇入阁辅政,三人同心协力,既不结党营私,又不互相倾轧,中国封建社会之少见,号称三杨。杨士奇敢于实事求是,面事直言。仁宗时,有人上书歌颂太平,大臣皆以为然,唯杨士奇不以为然。曰:“陛下虽泽被天下,然流徒尚未归,疮痍尚未复,民尚艰食,更休息数年,庶几太平可期。”他们在政治上伸张正气,力排邪恶;在财政政策上坚持节用爱民,力求减轻农民负担;在军事上反对穷兵黜武,省费利民;在用人上举荐贤才,退黜贪官。三杨秉政二十年,是明代政治最清明、人民负担最轻的时期。

四、中国封建社会农民负担加重的原因以上是中国封建社会农民负担减轻的主要几个原因,那么与此相反,就是农民负担加重的原因。

第一,不能坚持以人为本。中国历史上农民负担重的朝代和时期,都不以民为本。如秦始皇,视民如草芥,根本没有爱民的意识。《文献通考·兵考》中记载秦徭役征发人数,“北筑长城四十余万,南戍五岭五十余万,骊山、阿房之役各七十余万”,合计240万人左右。范文澜先生说:“秦时全中国人口约2000万左右,被征发造宫室坟墓共150万人,守五岭50万人,蒙恬所率防匈奴兵30万人,筑长城假定50万人,再加其他杂役,总数不下300万人,占总人口的15%,使用民力如此巨大急促,实非民力所能胜任”。[88]从役之人饥寒病死,毫不怜惜,仅南越一役,“伏尸流血数十万”。如此众多的人因统治者的私欲被残酷奴役和大量死亡,是与“以人为本”背道而驰的。

西汉宣帝死后,元帝、成帝相继执政,七八十年间,一反前期以人为本的基本国策。如成帝时,“多赋敛徭役,兴卒暴之作,卒徒蒙辜,死者连属,百姓废极,天下匮竭”[89]。东汉从和帝刘肇至灵帝刘宏100年中,政权落到外戚和宦官之手,政治黑暗,相互倾轧,统治者根本不管民众的死活。如灵帝时宦官王甫的养子王吉在沛县任职五年,就杀万余人。三国两晋南北朝时期,民众更被视为粪土,任意征发,任意剥削,任意杀戮,很少看到以人为本的踪影。如三国时吴国黄武五年(公元226年),陆逊劝孙权“宽赋息调”,孙权以“事不得已”而拒绝。东晋时,人民被逼的自残其身,削发为僧,甚至“生儿不复举养,鳏寡不敢妻娶”。这说明统治者对人民的暴虐政策已到无可复加的程度了。前燕时,大臣皇甫真建议“宽减岁赋,休息力役”,却以“不合旨”被免官,说明前燕的统治者根本不愿意执行以民为本的方略。南朝孝武帝,实行“尽民命以自养”的政策。“令桑长一尺,围以为价;田进一亩,度以为钱;屋不得瓦,皆责资实。民以此,树不敢种,土畏妄垦,栋焚榱露,不敢加泥。”[90]这样的做法完全不是“以人为本”。

隋、唐后期,以人为本的国策也发生了极大的转折。隋炀帝“驱天下以从欲,罄万物而自奉”[91]。唐代后期,赋重役繁,百姓“幼者形不蔽,老者体无温”[92],与以人为本的国策相违甚远。北宋后期,与民休息的基本国策早已被抛弃,“所在贪暴,民不聊生”。至于南宋,赋役苛重,土地兼并,人民生活更加困苦,与民休息的国策是不会导致这样的结果的。元朝是马上打天下的少数民族政权,所到之处“杀戮几尽”,下令要把汉人斩尽杀绝,是极其残酷无人道的。明朝在宪宗之后,宦官篡权,政治黑暗,田赋加派,统治者根本不顾百姓的死活。清代后期,人民受压迫和剥削的程度愈日加重,根本谈不上什么以人为本。

第二,赋税之外徭役繁重。在中国封建社会,徭役是加重农民负担的第一要素,徭役繁重的朝代,即使赋税轻,农民的负担也不会减轻。我国秦朝徭役制度的苛刻繁重是历史上著名的,筑长城,修阿房宫、建骊山陵,北逐匈奴,南攻百越,从秦始皇统一后短短的十五年间,这样大规模的徭役连年不断,是历史上少见的,董仲舒说秦朝力役三十倍于古并非夸张。魏晋南北朝时,由于战争的原因,农民的徭役既多且重。如吴国,“兵久不辍,民困于役”[93]。特别是兵役,断送了难以胜计的农民生命。

与秦朝相似的是隋朝的后期,隋炀帝穷兵黜武,大兴土木,徭役繁重比秦朝有过之而无不及。隋炀帝仁寿四年(公元604)七月即位,就“发丁男数十万人”筑长城。同时在洛阳建东都,每月役丁二百万人。由于役使促迫,僵仆而死者十四五,每月载送死丁的车,东至城皋,北至河阳,相望于道。大业元年(公元605年),征发河南郡男女百余万开通济渠,长一千余里。大业三年(公元607年),征“河北十余郡丁男凿太行山,以通驰道。同年六月,修筑从陕西榆林至河北蓟县的弛道,长三千里,宽百步,举国就役”[94]。还征发“丁男百余万筑长城”,死者十之五六。大业四年(公元608年),诏发河北诸郡男女百余万开永济渠,长达二千余里,又发丁男二十余万筑长城。大业六年(公元610年),征发丁男开江南河,长八百余里。除这些巨大的工程外,隋炀帝还四处用兵,发动战争。大业二年(公元606年)击流球,士卒死者十八九。大业五年(公元609年),征吐谷浑,士卒死者十二三”。为了攻伐高丽,“馈运者填咽于道,昼夜不绝”。为制造战船,“诸州役丁苦其棰楚,官人督役,尽夜立于水中,略不敢息,自腰以下,无不生蛆,死者十三四”[95],大业八年(公元612年),发兵二百万攻高丽,诸军并陷,将士逃还者只二千余骑。大业九年(公元613年),征天下兵,再伐高丽,因杨玄感反才止。另外,隋炀帝还在各地大造宫室,四处巡幸,征发的徭役也是惊人的。如几次下江南,大造龙舟,光挽船的人就有八万多。隋炀帝在位14年间,就发动如此繁重的徭役,规模之大,时间之急,用人之众在中国历史上是少见的。隋代之亡不是赋重,而是役重。唐、宋后期,元朝,明、清后期的徭役虽然没有隋炀帝时繁重,但也是不少的。特别是元代的徭役非常繁多,有兵役、站役、匠役、打捕之役、铺兵之役、地方基层差役、弓手之役等等,多不胜举。其中驿站之役最苦,“疲于供给,质妻孥以应役”,相等于宋代的衙前役。可知徭役繁重是农民负担加重的重要因素。

第三,随意增加苛捐杂税。正税与苛捐杂税相比,提高正税虽然也是加重农民负担的一个途径,但它毕竟是有规定的,而苛捐杂税却是个无底洞,由统治者随时设立,任意搜刮,使农民难以承受。所以,凡是农民负担重的朝代,苛捐杂税皆层出不穷。东汉末年(灵帝中平二年,即公元185年),开征田赋附加税,“税天下田,亩十钱”[96]。东晋时,正项之外杂税无穷,设卡征税,可以说是我国最早的“厘金”,而且税率极高。北魏时期的杂调,《魏书·食货志》记载,高宗以常赋之外杂调十五”[97]。所以,财政史前辈周伯棣先生总结:“南北各朝,杂税繁多。”[98]

唐代安史之乱以后,苛捐杂税不断增加。史言肃、代时期“科敛之名凡数百,废者不削,重者不去,新旧仍积,不知其涯,百姓受命而供之,沥膏血,鬻亲爱……课免于上,而赋增于下。是以天下残瘁,荡为浮人,乡居地著者百不四五。如是者殆三十年”[99]。唐德宗建中四年(公元783年),开征间架税,算除陌钱,“怨雠之声嚣然满于天下”。除此,还有贡献,进奉,无不出自劳动人民身上。五代后唐,在“两税”外,开征农器钱、雀鼠耗。十国中南唐在两税外征盐米,为两税附加税。北宋末年和南宋,开征经制钱、总制钱、月桩钱、板帐钱、免役钱、助役钱、和买绢与折帛钱、丁身钱,多不胜数。元代除众多的正赋之外,还有32种额外课。明代后期正课之外,加派苛重,辽饷、巢饷、练饷,使农民无法生存。

第四,重用贪官污吏以扩大收入。吏治好坏对农民负担影响极大,凡是吏治清明农民负担就轻,吏治腐败农民负担就则重。如秦之赵高,助桀为虐,阿谀奉承,指鹿为马,致使赋税“二十倍于古”,力役“三十倍于古”。西汉后期,官吏百般勒索,各地为了进贡、奉献,法外摊派,浮收勒索,拼命搜刮民脂民膏。成帝时,“三辅赋敛无度,酷吏并缘为奸,侵扰百姓”。哀帝时鲍宣痛陈民有七亡而无一得,其中县官重责更赋租税为二亡;贪吏并公(假公济私),受取不已为三亡;苛吏徭役,失农桑时为五亡[100]。官吏敲诈勒索在七亡中占有重要比重。北魏前期,官吏对人民的残酷勒索在中国历史上是少见的,如武牢镇将公孙轨,“其初来,单匹执鞭,及去,从车百辆”[101]。像这样的官吏,当时比比皆是,农民视其为饥鹰猛虎。孝文帝死后,北魏吏治又趋腐败,横征暴敛,司空见惯。如相州刺史奚康生征民岁调,每匹皆七八十尺,各地征收租调,大都用长尺、大斗、重秤,民不胜其苦。

隋炀帝时,大臣杨素投其所好,大兴土木,征发徭役,民因此家破人亡者不计其数。唐代从天宝后期,聚敛之臣,日渐重用。《旧唐书·杨炎传》总结了这一时期的官吏聚敛:“天宝中,王供为户口使,方务聚敛,以丁籍且存,则丁身焉往,是隐课而不出耳,遂案田籍,计除六年之外,积征其家三十年租庸。天下之人苦而无告。”到肃宗时,“赋敛之司数四,而莫相统摄,于是纲目大坏,朝廷不能覆诸使,诸使不能覆诸州,四方贡献,悉入内库。权臣猾吏,因缘为奸,或公托进献,私为赃盗者动万万计”。唐德宗时,户部侍郎赵赞,“谋行括率”;京兆少尹韦祯督责峻严;长安尉薛萃,“搜人财货,意其不实,即行榜捶,人不胜冤痛,或有自缢而死者”[102]。另外,天下官吏奉朝廷之意,恣行削而行进奉,韦皋剑南有日进,李兼江西有月进,杜亚杨州、刘赞宣州、王纬和李琦浙西,皆意为进奉,以固恩泽[103]。这些进奉全是地方官吏巧立名目向人民剥削来的,有这些聚敛之臣在,人民求生无门。

北宋末年,农民负担加重,仍然离不开“官吏侵渔”。《青溪寇轨》载:方腊起义时指出:“当轴者皆龌龊邪妄之徒,但知以声色土木淫蛊上心耳。朝廷大政事,一切弗恤也。在外监司、牧守,亦皆贪鄙成风,不以地方为意;东南之民,苦于剥削久矣!”今不起事,“徒死于贪吏耳”!可见聚敛官吏对农民负担的加重负有不可推卸的责任。南宋农民负担的苛重,由秦桧首开厉阶。他“密谕诸路暗增民税七八,故民力重困,饿死者众”[104]。绍兴十年(公元1140年),秦桧借口筹措犒赏费用,“计亩率钱,遍天下五等,贫民无得免者”[105]。两浙转运使王琮请开征折帛钱,陈享伯请开征经制钱,孟富文请开征总制钱,吕元直和朱藏一共议开征月桩钱,南宋众多的苛捐杂税,就是这些聚敛之臣创建的,给人民带来沉重的负担。除此,州县官吏还与承揽纳税的揽户勾结起来,对农民敲诈勒索,常常在正额外多征若干费用,即使有诏减免,得到实惠的是地方官和揽户,而非农民,“是以宽恤之诏虽颁,愁叹之声如故”[106]。

元世祖忽必烈即位后,重用卢世荣、桑哥、阿合马等一批以聚敛钱财著称的人,极大地加重了农民的负担。明代后期,宦官不仅专权于朝内,而且出使、专征、监军及分镇,横行于地方。明武宗时,宦官刘瑾平均每年纳贿2411560两金,51916760两银,这些财富“非盗官帑,即剥小民”[107]。明熹宗时的魏忠贤,比刘瑾有过之而无不及。明代有名的田赋加派,就是嘉靖时的户部尚书孙应奎建议的,辽饷是万历时辽东巡抚周永春提出来的,剿饷是崇祯时杨嗣昌的计策,这些计臣根本就不管农民的死活。清代自乾隆三十一年(公元1756年)后,吏治大坏,军机大臣和坤贿赂公行,渔肉百姓,他搜刮的民脂民膏最少有好几亿两,比明代严嵩更甚。总之,贪官污吏是加重农民负担最直接的罪魁祸首,重赋不仅是他们的计策,苛捐杂税也出之其手,敲诈勒索更是他们的娴熟伎俩,只要这些人得势,即使有一个好皇帝农民负担也不会减轻。

五、结束语从上可知,以上几个主要方面的原因,决定着中国封建社会农民负担的轻重变化和升降态势。由此可以清楚地看到,要减轻农民负担,必须做到以下几点:

第一,牢固确立“以人为本”的治国方针。中国是一个历史悠久的农业大国,农民的数量占总人口的70%,“以人为本”首先要关爱农民。对农民之所以要关心、爱护和重视,一是因为农民是一个弱势群体,他们千百年来始终处于分散状态,保持着自然经济的小农生产模式,不仅受生产力的束缚,而且受自然条件的限制,受战争、动乱等社会环境的威胁,无法维护和保障自己的利益。二是因为农民是中国的主体部分,是人口的大多数,如果对他们的利益、地位采取漠视的态度,不仅对社会的经济发展产生着影响,而且决定着国家政权的稳定与否。从经济角度看他们是弱势群体,从政治角度看他们是强势群体,作为政府来说,不能不重视,不得不重视。

第二,始终贯彻“轻徭薄赋”和“与民休息”的政策。减轻农民负担的最好办法就是实行轻徭薄赋”和“与民休息”的政策,一是减轻农民的租税负担,二是减轻徭役负担,三是根据国家的经济状况最大限度地减免农民的租税和力役,四是不要以行政手段干扰农民的正常生产和生活,五是对农民采取各种方式的优惠和照顾。政府和农民关系的核心是利益分配关系,要处理好政府与农民的关系,必须多予少取,使农民的利益有足够的保障。做到这一点,推行“轻徭薄赋”和“与民休息”的政策是最有效的。“轻徭薄赋”和“与民休息”的政策不会减少国家财政收入,反而会促进经济发展,增加财政收入,这已被历史的经验所证明,国家是不必担心的。实行“轻徭薄赋”和“与民休息”的政策一定要坚持长期性和稳定性。从中国农民负担的发展变化来看,有一个明显的规律,就是每个朝代前期农民负担轻,而后期不断加重,这种形态说明了一个极普遍的问题,即每个朝代的“轻徭薄赋”和“与民休息”政策都缺乏长期性和稳固性。其原因一是统治者在建国初期,善于总结前代失败的教训,以此为戒,对农民实行休养政策。但随着政权的巩固和社会经济的发展繁荣,统治者就骄傲起来,各种欲望滋长膨胀,从而加重对农民的剥削。二是开国和初期的统治者知道创业之难,因而比较开明、谨慎,中后期的统治者在前辈创造的基业的基础上,贪图享乐,妄自尊大,专断独行,好大喜功,从而改变了前期的政策。三是前期政治简约,机构精简,财政充裕,后期因供养人口多等种种原因,使财政出现危机,从而加重农民的负担。由此可见,保持“轻徭薄赋”和“与民休息”政策的长期性和稳固性不是一件容易的事,它会因为各种原因半途而废,一定要引起重视。

第三,彻底杜绝农民的苛捐杂税。从中国封建社会来看,农民负担的概念不是单一性的,而是复合性的,农民不仅要交纳政府的租税(正税),而且还包括徭役、杂税等内容,这些往往是正税的几倍甚至十几倍。苛捐杂税与正税相比,没有法律规定,没有数量限制,因事、因时、因地、因人而起,而且新旧交织,多如牛毛,是农民负担的重中之重。要减轻农民负担,必须要废止农民的力役和苛捐杂税,如果只减轻租税而不减轻徭役,只减轻正税而不取消苛捐杂税,农民的负担永远不会减轻。

第四,加强吏治,重视用人,杜绝腐败。历史的经验告诉我们,农民负担与吏治的好坏有直接的关系。因为官吏是政策的制定者,如果重用一些阿谀奉承、利欲薰心,阳奉阴违,贪污腐败的臣僚,必然会加重农民的负担,即使有一个开明的君主,也不能有什么作为。重用的大臣能够奉公廉洁,正直不阿,主持公平,以国家利益为重,关心人民的疾苦,就会减轻农民的负担,尽管君主平庸,也会促使君主制定好的政策。而且,官吏又是政府政策的执行者,政策执行得好坏官吏起着关键作用,能积极认真地贯彻减轻农民负担的政策目的就能实现,否则效果就会大打折扣。再次,官吏既是国家政策的维护者又是破坏者,如果他们不能奉公守法,上有政策,下有对策,就会变形地加重农民的负担。甚至横征暴敛,敲诈勒索,致农民于水深火热之中。所以,加强吏治,重用德才兼备的官吏,是减轻农民负担的基础。

爱华网

爱华网