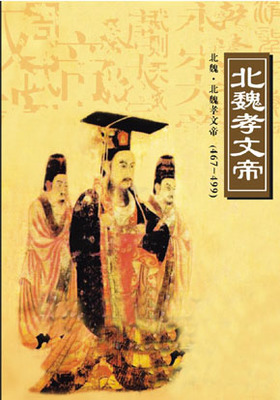

评价判断历史的功绩,不是根据历史活动家有没有提供现代所要求的东西,而是根据他们比他们的前辈提供了哪些新的东西。魏孝文帝作为一个落后民族的统治者,为了政权的巩固,抛弃狭隘的民族偏见,比他的前辈提供了新东西。这主要体现在以下三个方面:第一,推行均田制,并颁布与之相联系的三长制和租调制。均田制使农民分得一定数量的土地,抑制了土地兼并,有利于国家征收赋税和征发摇役。三长制使许多农户成为国家直接掌握的编户,有利于中央集权的巩固。租调制则相对减轻了农民的租调负担,改善了农民的生产生活条件,促进了生产力的发展。第二,整顿吏治。吏治的败坏不仅激化了社会矛盾,也使统治阶级内部产生了矛盾。通过整顿吏治,整肃了官僚机构,巩固了封建统治。第三,促进民族融合。主要内容有改官制、禁胡服、断北语、改汉姓、定族姓、迁都洛阳等,这是孝文帝改革中最重要的措施。

改革措施第一阶段:创建新制度(主要由冯太后主持)政治方面采取俸禄制和三长制(设邻长、里长和党长),经济方面实行均田制和租调制

第二阶段:汉化1.迁都洛阳(495年)

2.改变风俗习惯:易汉服、讲汉话、改汉姓、通汉婚、定门第、改籍贯

3.学习汉族典章制度:尊儒崇经,兴办学校。

恢复汉族礼乐制度。采纳汉族封建统治制度。

改革背景鲜卑族是我国历史上一个古老的民族,拓拔部是鲜卑族活动在大兴安岭北端东麓一带的一个分支。拓跋部不断南迁,在西晋时,部落首脑拓跋猗卢因为帮助当时统治者抗击刘渊、石勒有功,被封为代王,建立了代国。但不久,代国被兴起的前秦所灭,拓跋部的历史也暂时的中断了。淝水之战后,前秦统治遭到了瓦解,拓跋部的拓跋跬趁机复国,召开部落大会,即位代王,并改国号为魏,称皇帝,史称北魏。此后几代北魏统治者都致力于统一、兼并战争,先后灭掉了北方仅存的大夏、北燕和北凉,于439年统一了北方。

在民族征服的过程中,北魏统治者对各族人民实行了民族歧视和残酷的民族压迫政策,在征服战争中也常常出现疯狂的民族杀戮,民族矛盾不断激化(改革的必要性)。到了北魏中期,民族矛盾虽已日趋缓和,但由于统治阶级过度的剥削和压迫,阶级矛盾也日益尖锐起来,农民起义年年爆发,特别是公元445年在陕西杏城的卢水胡人盖吴领导的起义,发动了十余万群众参加起义,北魏政府派出6万骑兵前来镇压,统治者拓跋焘亲临指挥,最终盖吴被叛徒杀害,盖吴起义失败了,却使北魏统治者受到了极大的震动。473年,拓跋宏即位,是为孝文帝。此后,农民起义依旧有增无减,而朝廷残酷的镇压非但没有平息人民的起义,反而激发了更多矛盾和斗争。为了缓社会矛盾和民族矛盾,冯太后孝文帝先后进行了一系列的改革,统称为孝文帝改革。

经济上:北魏的经济,文化相对落后社会发展水平落后,民族矛盾尖锐。

政治上:北魏崛起并统一北方,结束了北方分裂割据的政治局面,社会矛盾尖锐。

文化上:民族融合趋势出现。

改革内容改革概述孝文帝改革涉及政治、经济、文化等各个领域,范围极其广泛,内容也极为丰富。总体概括起来有以下四点:第一,推行均田制。在均田制的同时又颁布了与之相联系的三长制和租调制。均田制使农民分得了一定数量的土地,将农民牢牢束缚在土地上,成为国家的编户,保证了地主们的基本利益及土地私有制。而租调制则相对减轻了农民的租调负担,改善了农民的生产生活条件,从另一方面促进了生产力的发展。第二,整顿吏治。吏治的败坏不仅激化了社会矛盾,同时也使统治阶级内部产生了矛盾。在这项改革措施中,以“治绩”的好坏为标准。整肃了官僚机构,巩固了封建统治。第三,迁都洛阳。为了接受汉族先进文化,加强对黄河流域的控制,孝文帝决定迁都洛阳。495年正式迁都洛阳。第四,实行汉制与移风易俗。主要内容有改官制、禁胡服、断北语、改复姓、定族姓、迁都洛阳等,这是孝文帝改革中最重要的措施。

推行均田制推行均田制:即按一定的标准,将国家控制的士地分配给农民耕种,土地不得买卖。均田制推动了北方经济的恢复和发展。

设立三长制:这是北魏基层的行政组织,它的职责是检查户口,征收租赋,征发徨役和兵役,推行均田制。三长制的推行健全了地方基层政权,取代了宗主督护制,保证了国家对人民有效的控制。

推行“均田制”,把国家控制的土地(露田)分配给农民,成年男子每人四十亩,妇女每人二十亩,让他们种植谷物,另外还分给桑地。农民必须向官府交租、服役。农民死了,除桑田外,都要归还官府。这样一来,开垦的田地多了,农民的生产和生活比较稳定,北魏政权的收入也增加了。

推行新的租调制:规定一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调。改革了原来赋税征收上的混乱现象。使农民的负担大为减轻。

整顿吏治北魏孝文帝制定官吏俸禄制,整顿吏治。俸禄由国家统一筹集,不许官吏自筹。惩治贪污。这些措施使吏治有所好转;

迁都洛阳魏孝文帝是一个政治上有作为的人,他认为要巩固魏朝的统治,一定要吸收中原的文化,改革一些落后的风俗。同时,北魏自定都平城以来到孝文帝已近百年。平城气候恶劣,生产粮食逐渐不能满足京城的需要。平城地处偏僻,使北魏政府很难有效地控制中原地区,北方的少数民族柔然也逐渐强大起来,对北魏构成威胁。

为了学习中原先进的文化,加强对黄河流域的控制,巩固北魏政权。他决心把国都从平城(今山西大同市东北)迁到洛阳。

迁都洛阳原因:洛阳是古代帝王理想的建都立业之所,也是汉文化积淀深厚之地,迁都洛阳是北魏孝文帝一生最重要的功业之一。作为少数民族的政治家和改革家,这一举措体现了一代帝王的雄才大略。孝文帝为何要迁都洛阳,今天仍值得我们去探究。第一,与倾慕汉族文化有关。孝文帝拓跋宏受过良好的汉文化教育,对汉民族的文化极其崇拜。他从小由其祖母冯太后抚养,冯太后是汉族人,知书达理,聪明果断,曾执掌北魏大权二十多年,她参照汉族的文化制度,颁布了许多重要的改革措施。孝文帝在她的熏陶下,成长为汉文化忠实的推行者。第二,统治中原的需要。孝文帝是一个有作为的政治家,他不愿仅仅做“夷狄”君王,还要做中国人的君王。要想做中国人的君王,自然要把国都放在中国正统的国都所在地更名正言顺。孝文帝曾说:“国家兴自北土,移居平城,此间用武之地,非可文治……崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”(《魏书·任城王传》)这表明孝文帝迁都洛阳的一个重要原因是因为北魏都城平城位置偏北,不利于对广大中原地区的统治。他关于“帝宅”、“王里”的说法,说明他要通过迁都洛阳以获得汉族地主认可的正统地位。另外,孝文帝在迁都洛阳以后,连年对南齐用兵,直到卒于南征的军事行动中,可见孝文帝还希望通过迁都洛阳达到统一全国的目的。 第三,解决粮食供给问题。平城偏北地寒,粮食产量非常有限。当时有人作《悲平城》诗:“悲平城,驱马入方中,阴山常晦雪,荒松无罢风。”后来,作为京城的平城人口日益增多,官吏队伍逐渐庞大,粮食供给问题凸显出来。当时平城没有水陆漕运,交通极不发达,从关内运粮到平城,不仅费时费力消耗多,成本也极其昂贵。而洛阳处于北方的中心地带,平原地区,交通便利,迁都洛阳就解决了最根本的粮食问题。

第四,地理环境的影响。平城(今山西大同东北)地处偏北,地形多山,气候干旱,气温偏低,不利于农作物的生长,自然条件制约着北魏经济的进一步发展。

洛阳地处黄河中下游西岸,卧居中原,山川纵横,素有“九州暖地”之称,四季分明,气候宜人,自古以来是兵家必争之地,也自然成了古代帝王理想的建都场所。曾是东周、东汉、曹魏等朝代的都城。孝文帝迁都洛阳真乃明智之举,也是历史发展的必然结果。

孝文帝迁都洛阳的举措,不仅展现了一代帝王的雄才大略,其结果使洛阳在曹魏、西晋之后再度繁华、辉煌。

孝文帝还是一位卓越的少数民族的政治家和改革家。

实行汉制与移风易俗1.易服装:鲜卑贵族一律改穿汉装。

2.讲汉语:孝文帝宣布以汉语为“正音”,称鲜卑语为“北语”,要求朝臣“断诸北语,一从正音”。3.改汉姓:定门第等级。孝文帝下诏,将鲜卑人原有的姓氏改为汉姓。他还参照汉族门阀制度的做法,来确定鲜卑贵族的门第高下,并按照门第高低来选拔人才,任命官吏。4.通婚姻:孝文帝提倡鲜卑人与汉人通婚,通过这种政治联姻把两族统治者的利益和命运紧密联在一起,以巩固统治。 5.改籍贯:凡已迁到洛阳的鲜卑人,一律以洛阳为原籍。目的:进一步学习和采纳汉族的典章制度和生活方式,促进鲜卑族贵族积极接受汉族文化。作用:促进了鲜卑人对汉族文化的认同,争取到汉族地主的支持,有力地推动了政权向汉族王朝统治模式转化。

史实接着,孝文帝就宣布几条法令:改说汉语,三十岁以上的人改口比较困难,可以暂缓,三十岁以下、现在朝廷做官的,一律要改说汉语,违反这一条就降职或者撤职;规定官民改穿汉人的服装;鼓励鲜卑人跟汉族的士族通婚,改用汉人的姓。北魏皇室本来姓拓跋,从那时候开始改姓为元。魏孝文帝名元宏,就是用了汉人的姓。

魏孝文帝大刀阔斧的改革,使北魏政治、经济有了较大的发展,也进一步促进了鲜卑族和汉族的融合。孝文帝迁都洛阳之后,决心开始进行改革。他的汉化改革之所以能够推行,首先得力于他知人善任。他不仅重用主持改革、提倡汉化的鲜卑贵族,还重用了许多有才干的汉族人。他深知笼络汉族地主对于巩固北魏统治的重要性,所以他一直不持民族偏见,重用汉人。对南朝投降过来的官吏,他也能不加怀疑,待之以礼。孝文帝不拘一格地选用人才,为自己的改革组织了一个智囊团,在这些智囊的支持和帮助下,孝文帝从改革鲜卑旧俗,学习汉族的生活方式和典章制度着手,开始了自己的改革。他首先下令,禁止鲜卑贵族穿着胡服,一律改穿汉族衣服。后来又禁止鲜卑贵族讲鲜卑语,一律改说汉语。公元496年,孝文帝又下令改变鲜卑贵族的姓氏。他先把皇族的姓氏拓跋氏改为元氏,所以孝文帝拓跋宏又称为元宏。还把其他的100多个鲜卑姓氏改为汉姓。同时下令改变鲜卑人的籍贯。规定凡是迁到洛阳的鲜卑人就算是洛阳人,死后不许归葬塞北。孝文帝这些强制性的政策,都是为了减少民族差异、民族隔阂。许多贵族虽然心怀不满,却也只能执行。为了拉拢汉族地主,扩大统治基础,孝文帝还主张同汉族通婚。他自己率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的6个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。这种姻亲关系,把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。而且,血统的交融,加速了鲜卑的汉化。孝文帝还废除了鲜卑族原来的政治制度,让王肃仿照南朝齐,重新制定了一套官制礼仪,修订法律,改革官职名称等。孝文帝还延用了汉族的门阀制度。他把鲜卑贵族和汉族地主按门第分成4等,并按照门第等级,来确定官职的高低。这套制度在北朝一直沿用,从而形成了关陇氏族和代北氏族两大门阀集团。直到唐朝,武则天修《姓氏录》,才彻底否定了门阀制度。孝文帝促进民族融合的措施,使北方少数民族在语言、服饰、风俗习惯上与汉族逐渐趋同,使中原文化得到了丰富和发展,少数民族的食物、服饰、艺术、生活用具等,逐渐融入汉族人民的生活之中。孝文帝还颁布“均田令”,实行租调制,为北方经济的恢复发展作出了贡献,也使少数民族生活方式封建化。孝文帝对汉族的文化艺术也有很大兴趣。他从小就接受汉族文化的教育,不仅“五经之义”能拿过来就讲,史书传记、诸子百家涉猎颇多;对汉族的诗文也很有研究。孝文帝不仅改革鲜卑贵族的生活习俗,还教育他们学习汉族文化,从更深的文化层次改造他们。孝文帝对自己民族的落后有清醒的认识,不夜郎自大,不固步自封,虚心学习。他积极创办学校,传播文化知识,还搜集整理天下书籍,使因战乱而衰落的北方文化开始复兴。在他的带动下,鲜卑人进步很快。孝文帝对北魏宗教艺术的发展也有很大贡献。孝文帝的父亲献文帝就是个极其虔诚的佛教徒,他本人也崇信佛教。因此,孝文帝大力提倡佛教。在他统治期间,佛教迅速发展起来。佛教的发展推动了佛教艺术的发展。当时最重要的佛教艺术形式,就是石窟艺术。我国三大石窟之一的洛阳龙门石窟就是孝文帝正式迁都洛阳那一年开始开凿的。通过孝文帝的改革,鲜卑族的经济文化得到了迅速的发展,比起同期进入中原的其他民族,如羯、氐等,鲜卑族的汉化程度无疑是最高的。

改革的历史作用

孝文帝的改革是北魏政治、经济发展以及鲜卑族进一步封建化的必然结果。但从另一方面,孝文帝的改革也促进了北魏政治、经济的发展,体现了民族融合的巨大作用。鲜卑族用武力征服了汉族及其他少数民族,但却不得不被汉族较高的文化所征服,并从中吸收了汉族文化精华,更加促进了自身的发展、巩固了封建统治。同时汉民族也从中吸收了鲜卑族文化中优秀的部分,使自己的发展更为完善。

孝文帝的改革体现了民族融合的巨大推动作用。整个中华民族的文明就是各个民族不断交流、融合所产生的,中华民族是一个大家庭,我们应该具有高度的民族凝聚力与民族情感,懂得民族间的尊重与友爱。然而孝文帝的改革也遇到了鲜卑旧贵族的强烈反对,在孝文帝的坚决镇压下才保证了汉化政策的推行,巩固了改革的成果,由此也可见孝文帝改革的勇气与决心以及高瞻远瞩的改革眼光。

整合:1.北方社会经济有了明显发展:农业生产工具得到改进,兴修水利、开垦荒地,粮食产量增多,畜牧业得到发展。手工业生产日益活跃,商业活动也日趋活跃。 2.政权封建化加速:迁都洛阳以后,鲜卑统治者接受了汉族先进文化制度,大大加速了北魏政权的封建化进程,对北魏社会政治生活乃至整个中国历史产生了深远的影响。

3.促进了民族的交流和融合:北魏孝文帝改革不仅缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,更促进了民族的大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。民族大融合的方式

①民族迁徙:魏晋以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处。

②联合斗争:西晋末年统治者对各族人民的残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,北方经济破坏严重,人民生活困苦,迫使各族人民联合起来,共同斗争,从而使民族之间的联系更加密切。

③友好交往:魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,在和平的环境中,各族人民交往频繁,使民族融合步伐加快,(即使在战乱期间这种交往也始终没有间断)

④少数民族统治者的改革:如北魏孝文帝改革,实行汉化政策,促进民族大融合。

*特点:时间长 民族多 范围广

北魏孝文帝改革的主要影响

一、经济的复苏和繁荣:1、农牧业的发展:(1)表现:①生产工具的改进:整地碎土工具的复杂化与精耕细作;②耕作技术的提高:“宁可少好,不可多恶”,“顷不比亩善”;③重视兴修水利:有水田之处通渠灌溉;④经济作物和畜牧业的发展;⑤荒地得到更多地开垦,粮食产量提高,人口增殖。

(2)原因:①政府政策的调整即孝文帝改革推行的均田制、三长制和租调制;②民族大融合的影响;③农业生产力的发展包括生产工具的改进,耕作技术的进步,水利设施的兴修等

2、手工业的成就:(1)表现:①丝织业发展达到魏晋以来的最高水平:绢布产量大增,府存绢帛多;②制瓷业的发展对唐宋时期北方瓷器的繁盛有直接影响:

北魏迁都洛阳以后,制瓷业又发展起来。北方青瓷在造型、胎釉、纹饰等方面与南方不同,一般器型较大,以尊、瓶、罐、钵之类居多。胎体厚重,胎色灰白,釉较厚,玻璃质强,流动性大,器表往往有玻璃质流珠现象。器物多以莲花瓣纹、忍冬纹作装饰,装饰方法有堆贴、模印、刻划多种。北方青瓷的莲花纹饰与佛教的盛行关系密切。(2)原因:农业、商业的发展,孝文帝的扶持政策。

3、商业活动的活跃:(1)表现:①洛阳大市场的繁荣:设有专门管理贸易和税收的官吏;货源充足、交易活跃,商人实力雄厚。如市场上金银、锦绣、瓷器、漆器等,应有尽有;全城十多万户居民中,有上万户来自各地的商人,其中包括来自远方异国的商人。

②重新铸造铜钱;③对外贸易有长足发展:与朝鲜半岛诸国、日本以及地中海沿岸国家都有贸易往来。(2)原因:农业和手工业的发展;孝文帝铸造铜钱,重视和支持商业。

二、政权封建化的加速:1、措施:①尊儒崇经,兴办学校:孝文帝从小熟读儒家经典,建孔庙并亲自祭拜,起用儒家人士,兴办太学,教授儒家经典,培养人才。儒家文化是汉文化的主体,儒学既重外在的行为规范又重内在道德的自律,维护了封建统治和社会秩序的稳定。②恢复汉族礼乐制度废置鲜卑族的祭祀礼仪,改用汉族的祭祀礼仪,加速了政权的封建化,最终维护鲜卑族的统治。③采纳汉族封建统治制度:孝文帝仿汉官制,制定北魏官制。修律令,废除一些带有奴隶制成份的落后残酷的法律,保证了汉化政策与制度的施行。

2、影响:北魏统治者接受了汉族先进文化与制度,大大加速了北魏政权的封建化进程,对北魏的政治生活乃至整个中国历史产生了深远影响。

三、民族的交流与融合:

1、表现:(1)生活习惯的汉化:即三个变化——

①鲜卑族经济方式的变化:鲜卑族筑起简陋的房舍,经营小块土地,最终脱离了游牧生活和部落联系,开始转向中原汉族的农业文明。

②鲜卑族的阶级成分的变化:迁居洛阳的鲜卑族劳动者陆续成为中原的农民,贵族占领良田成为中原的封建地主,有的还兼事工商业。

③生活习惯也发生变化:汉族风俗习惯成为整个封建社会风俗习惯的主体。

(2)鲜卑族优秀文化的融入:①鲜卑族畜牧业生产经验的融入:如北魏贾思勰写的《齐民要术》,总结了北方先进的农牧业生产经验,对北方的经济生产起着一定的影响。②服饰与风俗的融入:如诗歌描写汉族女子“褰裙逐马如卷蓬,左射右射必叠双”。③食物的融入:如教材插图《汉人胡食画像砖》就是明证。

2、影响:北魏孝文帝改革缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,更促进了民族的大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。

【合作探究】今天我们吃着烤羊肉串,徜徉在云冈石窟中,遥想当年鲜卑人叱咤风云、横扫天下的气势,他们作为单一的民族消失了,从这个角度上说孝文帝或许被称为历史的罪人,但孝文帝的改革顺应了民族融合的大趋势,推动以鲜卑族为中心的北方少数民族的汉化进程,为中华民族注入了新鲜血液,鲜卑族及鲜卑文明在一个民族大家庭里也得到了永生。我们又谁能说得清自己身上是否流淌着鲜卑族人的血液?中华民族千百年来的凝聚力就是来自于历史上无数次的民族融合。请大家结合孝文帝改革的三节内容,分析孝文帝改革成功的原因是什么?对我们今天的改革有何启示?谈谈你对孝文帝改革的评价。

提示:成功的原因:①改革顺应了时代潮流;②符合民族融合趋势和各族人民的愿望;③符合统治者巩固统治的需要;④孝文帝的胆略和卓越见识,冲破阻力,毅然改革。

认识:①先进必然战胜落后;②改革必须符合历史潮流、顺应民意;

③任何改革都不是一帆风顺;④民族融合与孝文帝改革互为因果关系的。

评价:孝文帝改革促进了北方经济的复苏和繁荣,加强了民族大融合,为国家结束分裂、走向统一和封建社会的繁荣奠定了基础。孝文帝是我国少数民族中杰出的政治家、改革家,是中华民族的千古功臣。

爱华网

爱华网