唐玄奘西行途经甘肃的真实故事

★何端中

中国著名的古典神话小说《西游记》中的唐玄奘,他在徒弟孙悟空、猪八戒、沙和尚的帮助下,历尽九九八十一难,终于从西天取回了三藏真经。然而,在现实中确有玄奘赴印度取经这件盛事,而且,其遭遇的艰难险阻远比神话中更甚,特别从天水经过河西走廊,经凉州、过肃州、抵瓜州、渡瓠芦河(布隆吉河)到玉门关、偷越五峰,在甘肃这段行程,历尽艰险,才达伊吾。

玄奘姓陈,是我国初唐时期的一位高僧,大翻译家、旅行家;俗名陈,(公元600年-—664年)河南氏人(今偃师县境),其父陈惠,孝廉出身,玄奘是幼子。玄奘少年时聪颖过人,十岁丧父,随二兄陈素(法名长捷)迁居洛阳净土寺,为少年行者。13岁出家,法名玄奘,从师习读佛传经书6年。公元618年瓦岗起义军兵临洛阳,隋亡唐兴,李渊继位长安,玄奘乃随兄奔长安。旋入蜀赴成都,从名师研经5年;因他“敬惜寸阴,励精无怠”,因而学业大进。乃复思东下,咨访高人。听说天竺(今印度半岛)的摩揭陀国有世界上最大的佛寺那烂陀寺,是佛教的最高学府,由著名的佛学泰斗戒贤法师主持,于是他结侣上表,申请到天竺求法取经。

一、趁机会兼程奔凉州

唐贞观元年(公元627年),玄奘已27岁,他终于等到了时机。恰巧遇到在长安学《涅经》的秦州(今天水市)僧人孝达功毕返乡,便和他结伴同行去秦州,没想到很快地就到了甘肃东南重镇秦州。只匆匆歇了一宵,翌日即随西行商旅直赴兰州。抵兰州后,又巧遇“凉州送官马归者”,即于次日兼程随行渡黄河北上,直奔河西商贸重镇,佛教中心凉州城(今武威市凉州区),行程约两千里,历时半月有余,一路顺利,无人查问,玄奘心中窃喜。

二、吐真情首程遇阻

为了打听出关和西行的途径,筹措行资,玄奘决定在凉州佛寺停歇一段时间。其间,他结识了河西佛教的领袖慧威法师,法师对这位京师大庄严寺名僧法常之弟子玄奘深为敬重。旋即应当地僧俗的请求,请玄奘开讲了《涅》、《般若》诸经,玄奘以其渊博的知识,精辟的解说,搏得当地和过往僧俗佛徒的赞许和尊敬,所获布施亦甚丰厚。在他讲经中,也不时吐露了他要步法显后尘,西行印度求法取经的意愿和决心,从而引起了新任凉州都督李大亮的注意。都督问明了玄奘来凉准备西行的意图之后,乃令玄奘立即离凉返回长安,不让他西行出关。

三、慧威智助入瓜州

慧威法师对这位青年唐僧的学识和只身西游取经的宏愿深为赞许,就积极为他西行出谋划策,并对玄奘说,大师若决意出关西行,必须躲过沿途官廷耳目,夜行昼伏,潜行至瓜州。那里的剌史是我佛门弟子,他会给你方便和帮助的,但不可透露出关取经的事,可相机而行,偷渡出关。现都督已令你立即离凉返京,白天行动目标太大,只能连夜出行了。我派慧琳、道整两个小徒弟护送你去瓜州,沿途佛寺有我弟子关照,定能顺利通行。愿大师珍重。玄奘拜谢了慧威法师,于当夜偕二小和尚逃离凉州,昼伏夜行,赶路西奔。

四、州吏义释促西行

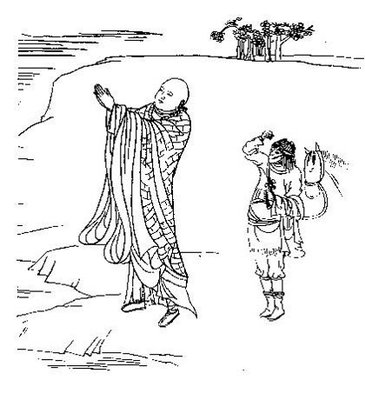

玄奘三人依计潜行,穿过甘州(张掖)、肃州(酒泉),经玉门直赴瓜州城(今锁阳古城),由于有沿途佛寺僧徒的帮助,终于顺利地到了瓜州城,在一寺院安了身。不久,他从礼佛的过路商人处打听到了出关的路线,获悉从瓜州北行五十余里即抵玉门关,关临瓠芦河,下阔上窄,水深不可渡,行旅均需从关门进出。出关西北行,有五烽,有官兵把守,各烽相距百里,途中无水草,五烽之西出莫贺延碛,即可达伊吾。一日,有一胡僧进寺礼佛,听说有京师来的高僧,执意要拜玄奘为师,玄奘见此人身体壮实,虔诚恭顺,就为他授“五戒”,收他为俗家第一个弟子,此人名叫石陀,很可能是小说《西游记》中孙悟空的原型。在榆林窟的壁画中有一幅唐僧取经图的师徒二人同行,即源于这段故事。

胡僧石陀受戒后即回家备上素果斋饼,送给师父。当胡僧进一步问及生活起居有何难处,玄奘乘机将他准备西行取经,无人可作向导说了出来,胡僧听后,当即表示愿意护送师父出五烽,玄奘听了非常高兴,乃与胡僧商议买马,准备行装以及偷渡出关的事,并约定时日,立即启程。

正在这时,从凉州发来的追捕玄奘的文书也传到瓜州了。瓜州州吏李昌也是个笃信佛教的佛教徒,他一见到“有僧字玄奘,欲入西蕃,所在州县,宜严候捉”的追捕文书,就猜出剌史大人热情接待的青年和尚就是玄奘了。他把唐僧请至州所,把公文给玄奘看,问是不是欲入西蕃之人?唐僧惊惶失措,未敢承认。李昌见状就说:“法师只管说实话,若真是,弟子当竭力为法师设法。”玄奘无奈,只好如实说出真情。州吏听了,深为他的诚心求法精神所感动。当着玄奘的面,撕毁了追捕文书,劝他快做准备,速速离开瓜州,出关西行。

五、惊险夜渡瓠芦河

第二天傍晚,玄奘与石陀准备停当,约定翌日在城外荒草滩会合后,立即启程出关。第二天胡僧石陀牵着马、驮着行装,并偕一骑赤色瘦马的老翁来到约定地点,他向玄奘介绍说:此翁去过伊吾三十余次,对这段路熟悉,特邀请他来介绍点情况,出些主意。

唐僧扶老翁下马,席地而坐,诚心地请老者赐教。老翁一见西行的法师竟是个青年僧人,就劝他道:从这里出关西行去伊吾的路途极其险恶,关外五烽各距百里,无水草,只五烽下有泉,有兵卒戌守;五烽之外横着八百里的沙碛,上无飞鸟,下无走兽,其间无有水草和道路,行旅只能凭尸骨、马粪作路标摸索前行,有不少成群结队的商旅尚且迷失方向而葬身沙海中,你却孤身一人,这太危险了。我劝你还是打消西行念头,返回长安的好!

玄奘随即向老翁表白只身赴印求法取经的宿愿与誓不后退的决心。老翁见玄奘意志坚定,就建议道:法师既决意西行,必须绕过玉门关,从瓠芦河上游十多里处过河,那里的水面较窄,也不易被人发觉;不过你买的稚口壮马,腿脚虽健,却不识沙海途径,也没有穿越沙碛的经历,恐怕难于将你送过沙海。别看我这匹老瘦的红马,曾往返伊吾间十五次,脚力仍很矫健,且识路途。玄奘觉得言之在理,就将他新买的壮马与老翁的老瘦的赤色老马作了交换,然后向老翁拜谢,祈祷告别,与胡僧石陀一道向玉门关方向行进。

一路上,师徒二人默默地趁着朦胧的月色匆匆忙忙向前赶路。约至三更时分,他俩已抵瓠芦河上游河畔,西面十多里外的玉门关隐隐可辨,这儿的河面仅一丈多宽,岸边有数株胡杨树,他叫胡僧下马砍树架桥,依次将人马行装引渡到河北岸,找一隐蔽僻静处,就地歇卧休息。

胡僧卸下行装,举目四顾是茫茫沙碛、死气沉沉的荒野,他的心却像一口沸腾的锅,一宵未能合眼。拂晓,胡僧心急如焚,想玄奘一起身就要催促赶路前行了。于是心一横,拔刀而起悄悄地向玄奘身边走去,心想把他杀了,自己逃回瓜州去。

刚走几步,又犹豫起来,想师父与我冒昧平生,素无仇怨,而且还是自己受戒的师尊,又不忍心下手了;又怕冤杀无辜会遭报应,自己将永世受罪,不得超脱,也是令人恐惧的。所以踱来踱去,一直未敢下手。这时的玄奘也已听到有了动静,睁开眼瞟了胡僧一眼,见其持刀踱步,知石陀起了异心,他定了定神,起身打坐,眯着眼观察动静,口里不停地念“救苦救难的观世音”,为他消灾免难,保佑他平安地西行取经。胡僧见状,知玄奘已察觉他的异态,只好放下刀,上前向师父跪下,如实讲出了他一夜未眠所忧虑的隐情,恳请师父可怜他这俗家弟子。一人死不足惜,我还拖家带口,全仗我抚养,还是求师父同我一道回去吧!玄奘一见险情有了转机,知胡僧不想再送他出五烽了,乃重申了他决意出蕃取经誓言,应允胡僧返程回瓜州,并赠他一匹马和一些银钱食物作为酬劳。一场惊险的生死别,终于化险为夷,平安地度过来了。

六、王祥仗义相护送

胡僧走后,玄奘自己收拾好行装,又孑然一身,骑上赤色老马,向西北方浩翰沙海中的第一烽前进。

这是一个特别睛朗的日子,一轮红日已高高地悬挂在没有一丝云彩的蓝天中,忽然他看见前方的天际有数百队军卒,身着毛皮的衣服,骑着驼马,手持长矛,还打着旌旗大纛在沙碛中行进,忽而停止,忽而前行,倏忽万变。远看时却很清楚,一逼近点又不见了。玄奘心虚,以为是遇到追捕他的军队或者盗贼了,只得暗自叫苦,嘴里不停地念观世音菩萨,以求保佑。念了一阵之后,见天际的影踪消失得无形无迹了,心想这可能就是沙海中的妖孽了,被菩萨赶跑了。忽然又听到天空中有叫喊声:“不要怕!不要怕!”这时他才合掌打十从恐怖的感觉中定下神来。其实玄奘在疏勒河北戈壁滩中所见到的,就是大漠中的“海市蜃楼”之幻景。他亲身经历的这段精彩的记述,使1300年后的现代人读起来,仍感到十分真实和亲切,这《大慈恩寺三藏法师传》中对瀚海幻景的记述,恐怕是世界各古籍上最早而最详细具体的记述了。

玄奘走了八十多里,就见到第一烽了。他恐被候卒发现,就隐伏在附近沙沟里休息,等到天黑了,他才去烽西的水泉取水,刚洗手饮毕,欲取皮囊装水时,忽有一箭射于膝帝,接着又是一箭,玄奘知已被发现,乃向烽上喊道:“我是从京师来的和尚,诸莫射我!”随即起身牵马向烽前走去,烽内戌卒也开门走了出来,将他引入烽内,去见校尉王祥。王祥一问法师姓名,玄奘如实通报了,王祥听了深感惊异,说:“我听说法师已东返京师了,怎样竟来这里了?”

玄奘把自己求法取经的意愿与决心表述了一番,王祥见如此年青的和尚竟是在凉州讲经的大法师,心中十分敬重,又见他只身违禁出关远行,乃好言相劝道:法师一人离烽西行,道路遥远而极艰险,恐难到达,不如送你回瓜州,可不以违禁出关治罪;如法师不愿返京,弟子可伴你去敦煌,那是我老家,有一个张皎法师,钦贤尚德,法师若去那里讲经礼佛,他一定是很欢迎的。玄奘一听王祥也是虔诚的佛门弟子,心中暗喜,乃坦诚地说出了自己十多年来从国内名师学研经论,婉言谢绝了回瓜州,去敦煌的建议,并表示若要拘留,愿听任施加刑罚,还立下了“宁肯西行一步死,决不东退一步生”的誓言。

王祥见法师意志坚定,无意东返,就把准备好的烧饼与水囊送给玄奘,并亲自送出烽外十多里,才挥泪拜别。玄奘遵照王祥指引的方向策马急行,果然于天黑前安然到达第四烽,他担心被留难,就想悄悄地从水泉装上些水过烽赶路算了。不料刚走到水泉边,就有箭射来了。玄奘只得下马向烽上人通报自己的姓名身份。戌卒出烽来将玄奘引入,见烽官王伯陇,王问法师何来?玄奘如实相告,是王祥校尉嘱我从这里过的。伯陇听了十分高兴,毫不置疑,留玄奘住了一宵,第二天临行时,又给他送了一个大水囊和马料,并嘱咐法师不可去第五烽,因该烽烽官性情粗暴,恐生恶念刁难师父,可绕烽向西行百里去野马泉取水,再西行八百余里,穿过莫贺延碛,就可达伊吾国了,玄奘上马合十致谢拜别。

七、九死一生抵伊吾

玄奘按照王伯陇指引的方向绕过了第五烽,果然进入了不见水草,上无飞鸟、下无走兽、无路可循的茫茫大沙碛之中,除了天上的骄阳和自身的孤独身影外,找不到一点分辨方向的景物,老翁的劝告仍在耳边作响,平添了他心中的恐惧和不安。他只得不停地念观世音菩萨,随着老马向前走。

他只见在身前马后,不时出现千奇百怪的“热风恶鬼”,环绕而行(可能是旋风尘柱之类),他就高声地念观世音菩萨,却不能将其驱散,他启诵《般若心经》,诵经毕,那些古怪的影迹就消失不见了。玄奘在这种惶恐的气氛中走出了百余里,想下马休息一下,喝点水解解乏。不料从马背上取囊喝水时,一失手就把王伯陇给他盛水的大皮囊中的水全部洒失到地上了。真是祸不单行,气得他蹲坐在地上,自怨自艾,茫然不知所措。他明知没有饮水,是不能穿过这八百里黄沙的。于是策马东行,想返回第四烽盛上水,询问野马泉方向再西行。约走了十多里路,忽又想起了自己立的“不达印度,决不东返一步”的誓言。只好硬着头皮,拨转马着,继续向西北方向行进。一直熬了四夜五天,人和马都因极度干渴和疲困而步履难艰了。最后因过于干渴疲困,人马均昏厥在沙碛中了。

不知在荒野昏卧了多少时辰,到当晚的半夜,忽然刮来了一股带潮气的凉风,像一盆冷水洒在快干枯的花草上一样,一下子使昏迷中的玄奘和老马清醒过来了,他坐起来,揉了揉干枯的眼睛,定神一看昏倒的老马也站立起来了,心中大喜,立即起来跟在马后,慢慢地向西进发。大约走了十来里路,那老马突然加快了步伐,朝偏北方向奔跑,玄奘勒不住马缰,只得尾随而去。赶了几里路,忽见前面出现一片青草地,真是喜从天降,玄奘拖着无力的双腿,踉踉跄跄地奔上前去,又发现了水泉,痛快地饱饮了一通。离开“救命泉”,在荒凉的沙碛中又艰苦地向西赶了两天路程,伊吾城就出现在眼前了。玄奘欣喜过望,策马进城,在一有三个汉僧的寺庙里住下了。总算是九死一生,逃出了这令人难忘而充满恐怖的莫贺延碛大沙海。至于那救过唐僧生命的泉滩在哪里?不少考古学者和地理学家都作过探究,大多认定在今新疆东境,有人认为在今甘新公路和红柳至苦水塘或烟墩之间,也有人认为在野马泉西北之梧桐窝子泉一带,也可是野马泉西南的旱草湖,这个泉湖距哈密(即唐伊吾)约一百多公里,与日之行程相近。不过,这个古史之迷,至今尚无定论。

爱华网

爱华网