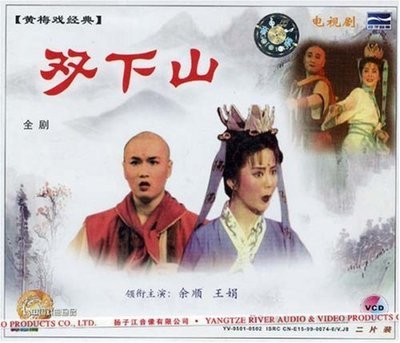

京剧明星公开课 之《双下山》赏析

6/27第三期京剧明星公开课活动信息http://blog.sina.com.cn/s/blog_5a4598bc0100ik34.html

文中配图/周星(80后动画设计)

【剧情简介】

《双下山》描述碧桃(必逃)寺的小和尚本无,从小被爱念经供佛的父母送入空门。但是他向往世俗的居家生活,一日,趁庙中无人,私逃下山。在路上巧遇由仙桃(先逃)庵中逃出的小尼姑色空,两人互生爱慕之心,决定结为夫妻,同偕到老。

全出对白幽默、表演夸张、身段生动,是一出非常受观众喜好的小丑与贴旦的对手戏。小丑的绕念珠、颠步进退、背背驮、摔靴子等都是高难度的功夫。

《双下山》原取自《孽海记》,《孽海记》本源不可考,其名最早见于《缀白裘》一书,应是清宫大戏《劝善金科》中的一段,曲词、唱腔和曲牌格律不尽相同。目前经常搬演的有《思凡》、《下山》两出,浅显通俗,诙谐幽默,富有情趣。

京剧沿袭昆曲的演绎手法,在一些细节上的处理又根据演员本身和剧种特色做出相应的改编。

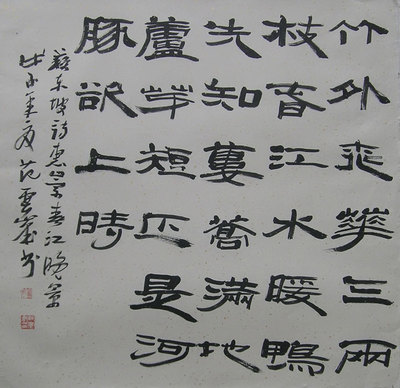

【本期教学唱段唱词】

男有心来女有心,那怕山高水又深。约定在夕阳西下会,有心人对有心人。南无阿弥陀佛。

【剧目赏析】

(节选自于丹著作)

中国传统戏曲中有三小戏之说——小生、小旦、小丑。小戏里并非没有大美。小就有它的轻盈,小就有它的婉转,这种婉转不一定是一往情深,也许就是生活里面一个普通的细节,有时候却如同花朵盛开,突然间绽放出一种情趣。

《孽海记·下山》就是一出很诙谐的戏。我们曾经提到的《思凡》中的小尼姑色空,刚逃下山便遇到了小和尚本无,《下山》就是从小和尚本无演起的。小和尚本无,与色空的身世有些许相像,在襁褓之中就病病歪歪。父母请了算命先生推算,说他“命犯孤鸾”,活不长久。无可奈何之下,父母将他“舍入空门,奉佛修斋”。随着年龄的增长,小和尚也心事渐多,他想到人生易老,光阴易过,想要回家养起头发,讨个浑家,过一段神仙般的生活。

由于角色行当不同,小和尚与小尼姑在表演上的差异很大。《思凡》中小尼姑色空虽然也正值青春年少,憧憬未来的人生,但她是一个俊扮的旦角(色空虽是尼姑,为了扮相上的美丽,被处理成一个带发修行的道姑形象),她的唱念基本上还是要依循常理来表演,而不是诙谐的路数。但是小和尚不同,他是个丑角小花脸,动作都是夸张的,说的话都是口语的、直白的、幽默的,可以毫不遮掩地说出自己的人生理想。

小和尚一出场的心理告白,自一开始就营造出了浑然一片的喜剧气氛。他希望自己能逃下山去,“一年二年,养起了头发;三年四年,做起了人家;五年六年,讨一个浑家;七年八年,养一个娃娃”,到了九年十年,小娃娃可以叫自己一声和尚爹爹,想到这里,他高兴得简直是手舞足蹈!他虽也曾有过小小的犹疑不决,但远没有小尼姑那么多的愁思婉转,很快就下了决心,头也不回地逃下山去了。

《下山》又被称为《双下山》,因为在本无逃下山的途中与小尼姑色空有一段有趣的相逢。《下山》的曲词比较通俗,有不少民歌的痕迹。一个略带羞涩的旦角和一个天性率真的小丑,两个少年人的相遇,带着一种天生的欢乐,而他们相遇之后的对话就好像是一段民歌的对答。

两个人彼此看一看都是年少之人,又都是出家人,觉得很有意思,就用话来互相试探。小和尚先问小尼姑从哪里来,要到哪里去。小尼姑说,自仙桃庵来,回家探母。小和尚说,出家人本来是不顾家的,你怎么说探母呢?小尼姑说,没有办法,母亲卧病在床,必须要回去看看。反过来,小尼姑问小和尚从哪里来,要到哪里去。小和尚说,自碧桃庵来,要下山去抄化。小尼姑说,出家人在山上自食其力,何须抄化?小和尚说,没有办法,师父病了,自己要尽孝心,所以下山抄化。两个人各自撒了一个很圆滑的谎,为自己下山的行径找一个合理的借口,同时又都在试探对方。

一番招呼打过,两个人又都装作若无其事,准备各奔前程,所谓“正是相逢不下马,果然各自奔前程”。最有意思的是,两个人最后还要假装一本正经地口称“南无佛,阿弥陀佛”才各自分开了。小和尚一边走一边缩头探脑地看小尼姑,恰被小尼姑看了个正着。小尼姑责问他,既然各走各的,你为什么转回头来瞧我?小和尚说,你那边有一个小和尚走过来,我想指点他一下而已。两个人心下虽恋恋不舍,却第二次装作若无其事地各自分开。这时候小尼姑又忍不住回过身去看小和尚,小和尚看到了也不依不饶,问她,你看我干什么?小尼姑说,你那边来了一个小尼姑,我也怕她不认识路,所以回头看她。两个人第三次装作若无其事地各奔前程。

这三小段的来来回回,在叙事上没有情节的推动,但是在情绪上轻松幽默,一波三折。这不同于一般的书面文字叙事。倘若书面文字只是一味的重复,而在情节上没有推进,它可能就会失去对读者的吸引力,但是在舞台上,情趣往往就产生于这样的一种重叠之中。

这是一种属于昆曲的奢侈。所谓奢侈,是说它在表演中不一定充满戏剧冲突。一方面,因为昆曲载歌载舞,有太多对手角色之间的配合,会令观者感觉满场生辉;另一方面,昆曲的表演将人物心理活动外化成语言、动作,使所有人都能看到台上人物内心的种种变化与发展,所以有时候它对情绪的展示要胜于情节。

戏演到这里,本无与色空二人的试探已经有了结果。小尼姑一边走一边寻思,那个小和尚聪明俊秀,他似乎也有意于自己,前面有一个小小的土地祠,不如进去假装烧香等等他,看他来不来找我。与此同时,小和尚心里也在想着这件事,年少美貌的小尼姑给他留下了深刻的印象。仿佛是心有灵犀一般,小和尚果然进到土地祠去找她。小和尚看到小尼姑打盹睡着了,想趁着她迷迷糊糊似醒非醒的时候喊一声老尼姑来了,看她害不害怕,她若害怕就说明是逃下山来的。哪想到小尼姑是在假寐,趁小和尚不注意,在他背后喊道:“前面有一个老和尚来了!”这下子倒吓坏了小和尚。这就是一个幽默的包袱,是舞台上的诙谐。一丑一旦在分别讲述自己的心理活动给台下的人听,当他们聚到一起,他们的心理活动就会冲突为外在的一个小情节,产生一个小噱头。这种小冲突,轻盈、幽默而不沉重。

这一吓的结果,是小和尚的一番心事全部暴露无遗了。一个仙桃庵的尼姑,一个碧桃庵的和尚,两个人坦然相对,突然间明白了一件事:“仙桃也是桃,碧桃也是桃。和尚与尼姑,多是桃之夭夭。”小和尚很风雅地用《诗经》的话答了一句:“你既知‘桃之夭夭’,须知‘其叶蓁蓁’。我和你做个‘之子于归,宜其家人’吧。”虽然小尼姑有些羞恼,但已经表白了心迹的小和尚很高兴,执意要与小尼姑一同下山去做夫妻。小尼姑忸怩着不肯过去,小和尚说,倘有人看见就说我们是夫妻。小尼姑说,哪有光头的夫妻呢?小和尚说,咱们就说从小就是秃子。两个浑然天真的少年男女,嬉笑言谈,看起来是一僧一尼,谈的却又是人间情事,让人更加忍俊不禁。

中国传统戏曲中有三小戏之说——小生、小旦、小丑。小戏里并非没有大美。小就有它的轻盈,小就有它的婉转,这种婉转不一定是一往情深,也许就是生活里面一个普通的细节,有时候却如同花朵盛开,突然间绽放出一种情趣。

本无与色空两个人相约要去做夫妻。小尼姑说,一个人从庙前过水,一个人从庙后过山,约在夕阳西下的时候到那边再见。小和尚一开始不干,生怕小尼姑诓他,小尼姑再三保证,两个人才达成协议,一个过水,一个过山。接下来,两个人又要在舞台上进行很多虚拟情景的表演,令人看起来更眼花缭乱。小和尚因为要背着小尼姑,所以叼着靴子过河,他戴的那串念珠还要绕着脖子飞转起来,这一造型构成了一幅幽默的、诙谐的、充满了生机的、妙趣盎然的图画,而两个人身段的配合、声腔的配合、心思的配合,包括这两个已经逃出山门的出家人还在不断地念“南无佛阿弥陀佛”,又变成了一个非常幽默诙谐的点。再加上,在这一系列动作的同时,他们还在反复地唱着几句民歌小调般的句子:“男有心来女有心,那怕山高水又深。约定在夕阳西下会,有心人对有心人。”整整一出《下山》,诙谐无处不在,它把我们在日常生活中不太常见到的情形,用一种幽默诙谐的形式传递出来,却又在每一个细节上演得栩栩如生。

讲《下山》,必然要谈一谈丑行。丑行中也有精细的划分。小丑,又叫小花脸,也叫三面,扮演的基本上都是生活里面的小人物,地位较低却心地善良。由于他们的地位卑贱,所以生活中遇到的难题比那些达官显贵要多,而这些难题又大都是为生计所迫的小事。小丑无法像戏曲中的官生、巾生、闺门旦之类那样,总要拿出端庄肃穆的态度来,直面问题以求最终的迎刃而解,他们不能一步登天,用经世致用之学去改变生活的大格局,所以这些小人物在面对难题时往往要运用一些小智慧,有时候则想方设法将难题暂时绕开。其实这也是一种人生态度的传递。小丑也有脸谱,他们的鼻梁上有一个白色的小方豆腐块,这一点染代表的是小人物卑微生活里的无边的智慧和聪明。利用这样的一种智慧,他们依然可以获得一种有品质的生活。也许正因为他们具有这种解构难题的能力,才更讨人喜欢。

在我们今天的生活里,包括我们看的小说、电视剧中,都可以看到这样的人物,比如说《贫嘴张大民的幸福生活》中的那个张大民。如果在昆曲舞台上,贫嘴的张大民应该就是一个丑角。他是一个在生活中处处遭遇尴尬的人,他的家庭生活拮据,家中弟妹成群,老母有病在身,无钱无房,不得不围着一棵树搭了一间房;他的工作并不顺利,一个下岗的工人,前途未卜。倘若将这些元素一一罗列出来,实在看不出张大民具备了幸福的资本,但是小说却一直围绕着一个核心—他的幸福—去讲述他的生活。事实上,贫嘴也是一种生活态度。张大民的贫嘴化解了不少生活中的困难,遇到事情他能够有另外一种想法,能够有另外一种解决问题的方式。结婚没有房子,他可以围着树搭出房子;床中间有一棵树,他觉得倒很有纪念意义,所以给儿子起名叫小树。这些夸张的细节,让人觉得既出乎想象,但又合乎情理。

同理,小丑的幽默、诙谐让人感到可爱,来自于他对生活有一份认真,他愿意投入这个生活。这个生活可能是琐细的,例如《下山》里的小和尚,无非就是想有一个孩子叫他一声和尚爹爹。就仅仅为了这个,他会认真走出一条属于自己的路。应该说,中国的传统戏曲正有这样一种一脉相承的能量,也许戏曲的形式不会影响我们今天的生活,但是会传递一种恒久不变的生活态度。

严庆谷在《双下山》的做工表演

动画版 爱华网

爱华网