历史总是惊人的相似,120年后的甲午年,中日矛盾又到了激化的边缘。

前文提到,中日矛盾的本质在于对亚洲霸权和世界强国地位的争夺。历史上,当中方强日方弱的时候,中日关系就会睦邻友好;而日方强中方弱或者两者皆强的时候,就是矛盾产生并逐渐激化的时期。这是因为日本对于岛国有着深深的危机意识,一直梦想成为大陆国家。而对于双方来说,要想称霸于亚洲,必然绕不开对方这道“坎儿”。

120年前的甲午战争,正是在这样的背景下爆发的。我们从小受到的教育是中国在那个时期“积贫积弱”、“半封建半殖民地”。其实,中国在1894年可以算作世界列强之一,并且是名副其实的亚洲第一。经过“同治中兴”和“洋务运动”,对内,太平天国等内乱完全平定,由战争带来的伤害逐渐平复,经济有了长足发展;对外,20年来未与列强爆发全面战争,虽然在“中法战争”中丧失了对越南的宗主国地位,但战争过程并未彻底失败,所签条约并未丧失本国领土;尤其是在平定西藏叛乱方面,排除了英国的干扰。这些均使得中国国际地位大幅提高,令列强刮目相看。特别是北洋海军,采购了当时世界上最先进,吨位最大的铁甲舰“定远号”、“镇远号”,类似于后世的战列舰,这使得北洋海军成为当时亚洲最强的舰队,其访问日本时,令日本人羡慕又嫉妒。

120年前中日两国的实力对比,无论在经济上还是军事上,中国都更胜一筹。中国当时的GDP超过日本,北洋舰队主力舰和总吨位超过日本,陆军数量超过日本。这也是当中日矛盾激化时,无论是朝廷还是舆论,主战派占上风的原因。战争的起因源于对朝鲜宗主国地位的争夺,对亚洲第一强国地位的争夺,并不涉及两国领土,并没有民族存亡之忧。因此,面对小小的日本,如果没有胜利的信念和把握,朝廷是不会贸然开战的。至于李鸿章等少数人对时局的冷静分析,被一片必胜的喧哗声所淹没。直到现在,李在当时的意见,仍被看作是他卖国贼的证据。

再看日本,明治维新后,实力大幅上升,但与中国相比还有差距。日本真正的飞跃是在战后马关条约签署并获得中国2.3亿两白银赔款之后。实际上正是甲午战争把日本推上了亚洲第一强国的宝座并成为世界列强。而在战前,世界公认无论经济实力还是军事实力,日本都不如中国。

在这种情况下,日本为何还敢于挑战中国呢?一是因为日本对成为大陆国家的渴望:自古以来,对于自身面积狭小、资源匮乏、地震海啸频发的地理环境,日本一直存有深深的危机意识,这使得日本一直梦想成为大陆国家,而朝鲜半岛是日本眼中最有可能占据的大陆土地;二是日本的赌徒心理:自古以来,日本一有机会就会进犯朝鲜,虽然都以惨败告终,但日本从未因此而失去什么。海洋虽然让日本成为孤岛,但同时也为日本提供了天然屏障,日本本土在历史上从未受到过侵犯,这是任何一个大陆国家都不曾有过的。既然不用付出任何代价,又为何不尝试呢?这使得日本的国力一旦增强,就会蠢蠢欲动;三是日本在当时确实具备了和中国对抗的实力:虽然GDP总量不及中国,但经过明治维新,日本已逐渐转型为工业化国家,经济结构较为优化,可自己制造大型舰船,军队已完成现代化转型,配备了较为先进的武器。反观中国,虽经过了洋务运动,但仍以自给自足的农业经济为主,所有能实战的水面舰艇均从西方进口,一旦损伤很难修复,陆军装备也较为落后。而政治体制方面,日本实行的是宪政,中国还是传统的专制社会。日本的进步更多的触及本质,而中国的复兴更多的是表面文章。这些均使得日本有足够的信心再一次挑战中国。

战争的结果众所周知,中国军队溃败之迅速,之不堪一击,是国人在战前万万没有想到的。“亚洲第一”的北洋舰队,一战就损失五艘战舰,虽然“定远”、“镇远”两艘主力舰得以保存,但直到被日军俘获,一直龟缩于港内再不敢踏出半步。有人认为,黄海海战的失败源于中国军舰未装备速射炮以及部分军官的怯战。其实,战前日本包括皇室在内的全民节衣缩食购置军舰;而中国5年内未添置新舰及炮弹,甚至为给慈禧祝寿而建颐和园,挪用了海军军费。两国对于战争的不同态度才是决定胜负的关键。说到底,中国的失败在于专制、腐败和人心涣散;而日本的胜利在于宪政、高效和纪律严明。战后,中国失去了台湾,失去了大笔财富。中国的不堪一击使列强掀起了又一轮瓜分中国的狂潮。中国迅速沦落为二、三流国家,而日本利用中国赔款快速扩充军备,在随后的日俄战争中又战胜了强大的俄罗斯,从此成为世界一流强国。

李鸿章在赴日谈判的第一次演讲中,开宗明义的表明中国之败在于体制的落后,战争失败必然会使迷梦中的国人警醒,从而开辟富民强国之路。事实也正是如此,中国人彻底对统治者失去了信心,当日俄战争失败时,舆论更达成了“专制之国必然败于民主之国”的共识,宪政的呼声日益高涨,当皇室改革不能达到民众预期时,革命成为必然。因此,甲午战争间接导致了清王朝的覆灭。辛亥革命后,中国一直在朝着宪政的方向努力发展。即使在北洋时期,议会的权力都很大。但由于各种因缘际会,中国失去了最好的时机,又重新成为威权国家。

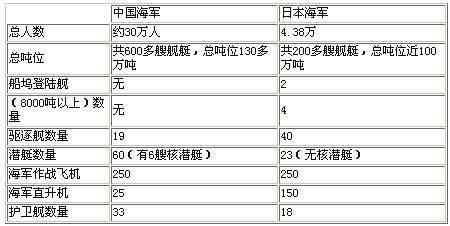

二战的失败,使日本失去了亚洲霸主的地位,但日本一直认为二战败于美国而非中国,随着战后日本实力的迅速恢复,其回归亚洲霸主的野心迅速膨胀;而中国长期实力很弱,且60年代后,苏联是美日的主要敌人,因此中日能维持较好的关系。中国放弃了日本的战争赔偿,而日本给与中国大量援助和贷款。但随着改革开放后中国实力的快速提升,中日间短暂的蜜月期结束。目前的状态,与120年前及其相似:在经济总量上,中国超过日本,而在经济结构上,日本优于中国;在舰艇数量和吨位上,中国超过日本,甚至拥有类似于当时“镇远舰”地位的“辽宁舰”,而日本在军舰的信息化、技术水平方面,优于中国;中国是威权政治,而日本是民主宪政;中日争夺的是双方均宣称拥有主权但都远离本国领土的区域,其目的是想在避免不可挽回后果的前提下,争夺地区霸权;国内舆论普遍认为一旦开战,中国必胜,因此战争呼声日益高涨,而日本也依仗美国,毫不示弱。这一切,与甲午战争前的状态,几乎一模一样。

问题是:如果战争爆发,结果会是怎样呢?长期以来,我同大多数人一样,一直非常厌恶日本,认为日本不堪一击。但当我到过日本后,虽依然厌恶日本,但却同时产生深深的忧虑。日本的秩序、整洁、规则、效率,只能用“震撼”两个字来形容。如果没到过日本,很难想象人类文明能达到什么样的高度;如果到过日本,很难想象人类文明能超过这个高度。这是个非常可怕的民族,这是个非常可怕的国家。以中国目前的状态,绝没有理由产生轻视傲慢之心。以史为鉴,可知未来。中国目前要做的不是夜郎自大,而是要从各个方面提升自己,而且,这个提升的过程还很漫长。

爱华网

爱华网