2013年广东高考作文审题立意指导及范文示范

封开江口中学:郑六春编制

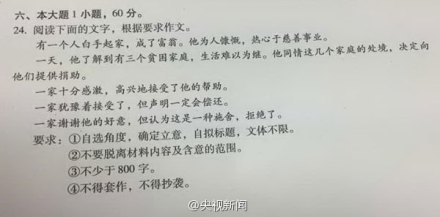

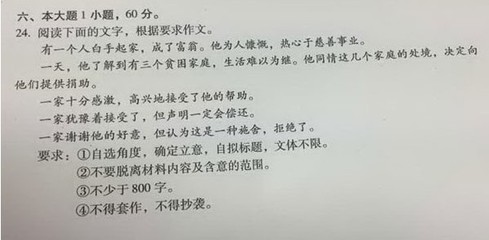

【真题回放】阅读下面的文字,根据要求作文。

有一个人白手起家,成了富翁。他为人慷慨,热心于慈善事业。

一天,他了解到有三个贫困家庭,生活难以为继。他同情这几个家庭的处境,决定向他们提供捐助。

一家十分感激,高兴地接受了他的帮助。

一家犹豫着接受了,但声明一定会偿还。

一家谢谢他的好意,但认为这是一种施舍,拒绝了。

要求:①自选角度,确定立意,自拟标题,文体不限。②不要脱离材料内容及含意的范围。

③不少于800字。④不得套作,不得抄袭。

【审题立意】

一、作文题型分析

2013年的作文题与2012年的作文题略有变化,其不同处有:①2013年“材料”引出的是“写作要求”,而2012年“材料”引出的是“写作范围”;②2013年的作文题提出了“不要脱离材料内容和含意的范围”的写作要求。

从审题的难易度作比较,2013年的作文题所提供的材料,考生对其阅读与理解难度低,审题明显比2012年的作文题容易。“材料引……”这种作文题型,有效地弥补了以往命题“限制过于宽泛”的缺陷,较好地抑制了套作、抄袭和模式化写作等不良的应试行为。但是,“材料引……”这种作文题型,又客观存在着考生不能直接进入写作或可能受阅读影响而不能正常发挥写作水平的问题。降低阅读和理解材料的难度,让考生既受“范围”限制,又能尽快进入写作,这是“材料引……”题型最理想的命题效果。可以说,2013年的作文题比2012年的作文题显得更为成熟。

2013年作文题提出“不要脱离材料的内容与含意的范围”的写作要求,其写作范围实际上是被进一步限制了。因为“含意”是指“所包含的意思”,考生只能在“材料”的“内容”和“材料”所包含的“意思”范围内写作,而不能由“上面的材料引发了你怎样的思考”而引申出相关的“含义”话题。从对材料的把握方面论,2013的作文题比2012年的作文题“在材料的内容与含意的范围内”提供给考生自选角度还是不少的。

二、材料内容与含意分析

整体理解2013年作文题“材料”的内容,主要说的是捐助与接收捐助的问题。

具体内容:(1)、富翁捐助贫困家庭;(2)、家庭一感激地高兴地接收捐助;

(3)、家庭二犹豫着接受捐助;(4)、家庭三感谢富翁好意,但拒绝施舍。

2013年作文题“材料”的“含意”有:

1、慈善(1)富翁捐助贫困家庭,是一种善举,没有恶意。

(2)慈善不仅仅是扶贫,更重要的本质是传递爱心。

(3)接受慈善,不仅接受捐助,而且接受爱心。

(4)感激慈善就是释放爱心,回报慈善更是扩大和传递了爱。

(5)慈善要讲究方式,讲究智慧,才能把爱意传递。

2、接受捐助的心态

心态一:受之无报。如家庭一,这种心态源自于他们认为捐助是无偿的,感激即可。

心态二:受之必还。如家庭二,这种心态源自他们认为无论捐助者有无要求偿还,受助者都应该偿还,这即对得起捐助者,也证明自己不贪不懒,有借有还,接受别人的捐助才能心安理得。另外,这种心态也含有知恩图报的意思。

心态三:只谢不受。如家庭三,这种心态源自自尊,他们认为人穷志不能短,接受施舍就丢弃了尊严。因此,这种心态也含有自立自强的意思。

3、贫富关系

从数量关系看,富人少,穷人多。从社会经济学角度看,这种经济结构不理想,难奔小康。

从捐与受捐的关系看,捐助的富人少,需要受助的穷人多,捐助扶贫显得杯水车薪。从社会经济学的角度看,捐助只能帮助一些人解决暂时的困难,但不能使整个社会脱贫致富。

从富翁的善举与家庭三的拒绝施舍看,富人与穷人之间的关系不和谐。

三、自选角度分析

(一)从“材料内容”可选的角度:

1、富翁角度2、家庭一角度3、家庭二角度4、家庭三角度

5、接受捐助角度6、家庭一与家庭二比较的角度7、三个家庭对比的角度

(二)从“材料含意”可选的角度

1、慈善(慈善是中华传统美德、慈善的本质、慈善的方式……)

2、接受捐助(应该接受捐助、知恩图报;不应接受捐助、自立自强、有尊严地活着、有骨气……)

3、贫富(富人应该怎样做,富人应该怎样捐,富人为什么要捐;穷人应该怎样做,穷人应该怎样面对捐助;富人与穷人的关系……)

四、关于评判细则

对不脱离材料内容及范围的五条细则:

①在材料的内容和范围内选择角度,判符合题意。

②在材料范围内的其他角度立意,判基本符合题意。如:离开了捐与受捐的主要内容,写一个白手起家的故事,非主流的角度;从材料中只抽象论做人要慷慨大方也基本符合题意;离开捐助只泛泛谈帮助,也是基本符合题意。

③仅以材料内容为引入,然后离开材料内容与含意也判基本符合题意(如写家庭1家庭2家庭3,然后就引申开来写勇气)。

④完全离开材料内容和范围,判偏离题意。⑤暗合材料意思的写法不能判离题。

【标杆作文赋分原因的详细说明】

1号卷:接受慈善,接受一份善心

“人之初,性本善”,而《圣经》也推崇善心是人的一种本性,这也是慈善的根源。有人致力于行善,就会有人要接受慈善。(点明观点,点出论题“要接受慈善”。)

接受慈善或许是一种选择,某种程度上是高贵的尊严与残酷现实之间的选择。(承上启下)

一份慈善就如同春雨,润物细无声。当土地悄然焕发生机,天空亦会变得晴朗。(用形象语言加以论证)

现代哲学对慈善理解为一种心灵的赎罪,尤其是富人行善。在财富积累中,难免会伤害了其他人生存的利益,富人行善是一种偿还他人的心理,是为剥削他人利益的忏悔。而对于接受慈善的人,若处境困难,接受他人的帮助,改变困境,同时洗脱一个负罪心理的人心中的罪恶,或许更是一个两全其美的做法。再者,只有人接受善心,才能促使更多的人加入到慈善的事业中。所以接受一份善心,改变自己的处境,唤醒更多的善心与大爱,理应是个好选择。(从哲学维度深刻论证了“接受一份,改变自己的处境,唤醒更多的善心和大爱,理应是个好选择”的观点。)

一份慈善如滴水,滴水之恩,当以涌泉相报。接受一份善心,为了付出更多的善心。(形象化比喻)

感恩与感激是人对慈善应有的心,而偿还与报答则是一个人尊严的表现。美国石油大王哈默,他接受他人救济,但他要以劳动去换取,他纵使落魄,仍保持人的尊严,或许是他日后出人投地的一个原因。反观今天,有不少社会上的助学的私人基金都要求日后受捐助的对象加入基金会,这是一种近乎完美的行善,接受慈善,又不会伤害他人尊严,更在将来让更多人行善。由此看来,接受一份善心,而回报一份善心才是慈善事业中最好的结局。(从现实中选材,论证了“回报善心”的重要意义。)

一份慈善如一缕清泉,有顺流而下滋养万物,当然也有坚石相阻,拒之于门外的。(形象化比喻)

有人接受慈善,也有人不食嗟来之食,能自立自强,有骨气地活着,我们应当尊重这样的存在。那面对行善的人,请礼貌地说一声“谢谢”。不接受一份施舍是可以理解的一种选择,但伤害一份善心却是一种罪恶。坚石可以阻隔这缕清泉,但至少它不会污浊这一湾泉水。(论证“行善与接收善心”的矛盾。)

芸芸众生,每个人都可以选择接受与否,但行善的人都应理解,这样善心才能延续。

面对一份善心,若你选择接受,谢谢你释放了一个心灵。

面对一份善心,若你懂得偿还,谢谢你为世间增添了善良与美好。

面对一份善心,若你选择拒绝,请你礼貌地说声“谢谢”,莫摔碎了慈善这颗清澈的水晶。(排比作结,回扣观点)

【评卷现场点评】第一自然段,文章一开头引用了三字经中儒家经典的“人之初,性本善”,同时说明《圣经》“推崇善心是人的一种本性”,得出善心是慈善的根源,于是文章引出了自己将要论述的问题,就是“有人致力于行善,就会有人要接受慈善”,这样就引出了“行善”和“接受慈善”这样的捐助与接受捐助的关系问题。之后,这篇文章主要从接受者的角度来立论,来行文,就是“用怎样的方式去接受慈善、去体现慈善的本质呢?”

文章第二自然段说:接受慈善是在“某种程度上是高贵的尊严与残酷现实之间的选择”。这是一个过渡性的段落,文章用“高贵的尊严”与“残酷的现实”这一对形容词加名词的偏正结构,用词有力而恰切地暗示出“高贵的尊严”它可能让接受者难于简单地急性地去接受捐赠,“残酷的现实”又可能让接受者心存多种想法,这一对词,话里有话,用辞很重,这个考生的语言能力应该是很棒的。

接着,文章就分析了三种接受慈善的情况,紧紧围绕着“慈善”、“善心”的问题来提出自己的观点。

第一种情况是直接接受富人的行善。在文章第四自然段说,富人行善是心灵赎罪和偿还他人,因为在财富积累过程中,难免对他人生存利益伤害。这种观点,可能大家会觉得比较陌生,其实这个观点也是借鉴了现代后现代的马克思主义经济哲学和经济伦理学的观点。不过,文章在这里如果这样表达“现代哲学有这种观点赋予行善是什么什么心理,我很同意这种观点”,文章如果这样表达就不太会容易引发歧义和争议,因为可能有的读者不赞同他这种观点,所以这是文章表述不是特精准的地方。但是作为一篇考场作文,以那么精准的要求来对待考生,我想也是一种苛求,是不太合适的。好了,这里说的是富人行善。

那么,从接受者的角度来讲,文章它就说“接受慈善的人,若处境困难,接受他人的帮助,改变困境,同时洗脱一个负罪心理的人心中的罪恶,或许更是一个两全其美的做法”,那个“更”字是考生修改过的,这个考生有很好的语言感,而且文章的论述不是就此止步,而是有更深入的开掘,他继续说“只有人接受善心,才能促使更多的人加入到慈善的事业中。所以接受一份善心,改变自己的处境,唤醒更多的善心与大爱,理应是个好选择”,这个论述是颇有深度的,因为慈善事业是一个双边活动,只有捐没有受,慈善就没有完成;有捐有受,互动,慈善事业才会发展,这是一重深意。文章另一重深意。是他唤醒了更多的善心与大爱,这就是慈善的本质。而关于这个慈善的本质,这篇文章在一开头、中间的论述和结尾的几段,不断强化着慈善本质的基本观点。所以这篇文章在论述和立意上是相当深刻的。这是第一种接受慈善的情况。

第二种接受慈善的情况,是“接受一份善心,而回报一份善心才是慈善事业中最好的结局”。

第三种接受慈善的情况,是“不食嗟来之食,能自立自强,有骨气地活着”,然后这位考生对第三种情况的论述又颇有分寸,有理性,说对第三种接受的情况“应当尊重这样的存在”,认为“不接受施舍是可以理解的,但是不要伤害捐者的善心”。他的论述是相当有分寸的。

文章的末四段是总结性段落,分别回应前面三种接受者的情况,再次强调对行善的人应该理解,这样善心才能延续,强调慈善的本质。

通观这篇文章,自始至终,它围绕了慈善的问题,分析对慈善所应持有的态度和行为,强调善心、大爱是慈善的本质,因而是对材料有准确而较为透彻的把握,中心突出,内容充实,书写工整。这篇文章有几处比喻,比如说“慈善如春雨”“慈善如滴水”“慈善如一缕清泉”,虽算不上新鲜,但也比较贴切,他有排比式的段落,排比句式的使用,也还是出色的。当然,这篇文章有论述不够严谨、充分、具体,说理不乏空疏的地方。

打分:内容项24分(一等卷上,观点明确深刻,层次清晰,语言富有文采,说理充分),表达项22分(总体还是好的,但是段落还是零碎,文体意识不够精准,有些地方的表述也不够精准),发展等级10分(立意深刻),总分56分。

2号卷:做智慧的捐助者

一位白手起家的富翁,热心慷慨,热衷慈善,积极对贫困家庭进行资助,如今,这已不是新鲜事,然而受助者有截然不同的态度,或感激地接受,或声明会偿还捐助,或直接拒绝富翁的好意。富翁面对此情此景,还会像当初那样坚定地对贫困家庭进行资助吗?(概括原材料得出观点,但问与下文的答错位)

曾有一位知名畅销书作家,财力极殷实。那一年,他开始对一位山区的贫困儿童进行长期资助。作家每月坚持汇款,对资助事宜极认真仔细,被资助的孩子开始向他致了一封感谢信,后来却再无回音,直到后来孩子大了些,竟写信请求增加资助数额。事实上,此前的资助金对于一个贫困区的少年足够了,作家有些奇怪,这才向联系人打听孩子的境况,一番周折后才知,少年后来因学习上的失意,误入歧途,胡乱挥霍善款,到最后资助的钱已不够花。原来作家只顾捐助,忽略了与受捐人的交流与引导,使原本的善意带着少年走向歧路,作者悔恨不已。(由反例论证一味捐助只会害了受助者。)

这或许是大多数国内慈善的现状。多数慈善家盲目将捐助送往贫困区,却往往忽视被捐助孩子的成长状况。孩子们收到了钱,却不知如何使用。或许我们的爱心仍浮于表面,我们妄想用捐助解决问题。然而慈善与其它事业一样,需要心血投入。(点明“如何做智慧捐助者”的观点。)

让我们将视线移向国外,在一些国家,慈善观念和社会机制或许相对完善。一位名叫麦克菲的富豪,凭借自己的勤劳与独特的经营之道创办了美国有名的连锁超市。当一位因家贫无力支付大学费用的麻省理工男孩向麦克菲请求资助,麦克菲回信告诉他,自己已告知麻省理工附近那家超市的负责人聘用这位男孩,并向他提前支付一年的工资。多年后,已成功创业的男孩在自己公司的开业礼上,回忆起当年的那位智慧的慈善家,不禁感慨道:“是他正确的捐助方式造就了今天的我。”其实,在男孩大学期间,麦克菲常与他联系,两人交谈常十分欢快,男孩从未因自己的贫困与被帮助人的身份感到自卑。(过渡自然,从正面事例进行因果分析正确捐助的方法,紧扣题旨。)

更有慈善家给多名贫困儿童寄圣诞贺卡,并对回信的孩子进行资助,并给予其生活上的指导。古人言:“授之鱼,不如授之以渔。”这正赞扬了一种巧妙的捐助方式。在物质发达的今天,慈善成为更多人的话题。而富豪们的捐助方式对受捐者有极重要的影响。直接捐助大笔数额,不仅会对敏感的人造成伤害,甚至会给受捐者带来安于享乐的错觉。合适的捐助方式能巧妙地给人帮助,同时助其自强、自立。若我们成为富豪,在捐助同时应多与受捐者交流,平等看待受捐者。捐助能毁掉一个人,更能帮助一个人。中国慈善方兴未艾,富翁们,请将你们的财物与关怀一起播撒人间。(由上文的点到本段的面,采取自我假设提出智慧捐助的关键,自然而然升华中心主旨。)

【评卷现场点评】这篇文章它是从捐助者的角度来写,从富翁、从慈善家的角度来构思行文,这个角度是明晰而新颖的。观点非常明晰:做一个智慧的捐助者。何谓“智慧的捐助者”呢?这篇文章就举了一反一正两个例子来进行说明。反面的例证是说财力殷实的畅销书作家,资助贫困山区的儿童,因捐助忽略了与受捐者的交流、引导,使原本的善意反而带着少年走向歧途,作家悔恨不已。正面的例证是说美国富豪迈克菲用正确的方式资助麻省理工大学的男孩,为男孩提供工作职位,提前支付工资,与他交流,男孩从未因自己的贫穷和被帮助人的身份感到自卑,后来自己也成功创业。

通过这样一反一正的对比之后,文章在最后一段里说,“直接捐助大笔数额,不仅会对敏感的人造成伤害,甚至会给受捐者带来安于享乐的错觉。合适的捐助方式能巧妙地给人帮助,同时助其自强、自立”,然后文章末尾引用了古人云“授之鱼,不如授之以渔”(老子),给予他人可供使用的鱼,不如交给人以捕鱼的方法和技巧,就可以使人源源不断地享受鱼的美味。这一段以及前面一反一正两个例子,说明了智慧的捐助者不应该只是经济、物质方面的直接供给,同时,还应该包括与之相关的劳动付出、工作机会、双方交流、思想情感的引导与关怀等方面,这就是“智慧的捐助”,这就是这篇文章的观点:何谓“智慧的捐助者”。

这篇文章是用夹叙夹议的方式写成,叙事清晰,议论到位,见解构思有光彩(“智慧”讲得很好)。在语言表达上,平中有巧。语言虽然平和,但是用辞颇为精巧。比方说智慧的捐助者,智慧的慈善家,他用了一些细微的词来代替,比方叫“正确的捐助方式”“巧妙的捐助方式”“合适的捐助方式”,这些,就是智慧。这样的形容词互换,用词精细。

这篇文章有两点不足:第一,第一段提出的问题与整篇文章的论述不能有机地相结合。第一段它原本的问题就是“富翁面对此情此景,还会像当初那样坚定地对贫困家庭进行资助吗?”这个问题提得很简单的,但是他回答的是“富翁应该怎样智慧地资助”,所以第一段提出的问题与下面具体论述的内容是有一些细微的错位;第二,这篇文章有三个错别字,要扣1分。在分分计较的高考中,扣1分错别字也是可惜的。

这篇文章得分:内容23分(一等卷中,中心突出,内容充实),表达23分(语言流畅,书写工整),发展等级9分(见解构思新颖),扣1分(错别字),总分54分。

3号卷:有尊严地谢绝

一名白手起家的富翁热心于慈善事业,决心帮助三个困难家庭。面对热心人的捐助,三个家庭却做出了不同的选择。一家感激而高兴地接受了。一家犹豫着接受了,声明一定会偿还。还有一家出人意料地谢绝了富翁的好意。在我看来,富翁的好意毋庸置疑,但有尊严的谢绝才是最佳选择。只有依靠自己的打拼赢得的成功,才是令人欣慰和鼓舞的。(从家庭三角度点明“有尊严的谢绝”的观点。)

“俺有手有脚,要自己养活自己。”一名清洁工大叔的话道出了多少劳动者的心声,深圳一群大学生和白领发起公益餐厅活动,免费邀请环卫工人,农民工等低收入、生活困难者进餐,然而,这一爱心慈善事业却没能“火”起来。的确,生活困难者需要他人的援助,他们也能感受到社会对他们的关爱,但身体健康的人不应该接受他人的施舍,已成为他们心中的“常识”。他们谢绝他人的帮助,用实际行动捍卫了自己的尊严。(选取清洁工大叔的事例,采取转折的逻辑关系论证“捍卫尊严”的意义。)

当你的生活中遭遇挫折和打击,面对他人的捐助,你是否能顶住生活的压力,有尊严地谢绝呢?何玥的父母对这一问题作了最好的诠释。年仅十二岁的小何玥身患重病,生命仅剩下三个月。从小爱助人的何玥决心捐出自己全身的器官,帮助有需要的人。何玥逝世后,父母含泪完成了女儿的心愿。此时,留给何玥父母的除了悲痛,还有治病欠下的巨额债务,社会各界行动起来了,为何玥父母送来捐款。这对夫妻谢绝了众人的好意,一句“我们还年轻,慢慢赚钱还吧!”的话语感动了无数的人。原来,面对他人的捐助,有一种选择是有尊严的谢绝。(把“何玥临死捐献全身器官和其父母自己拒绝他人的捐助而自己努力赚钱偿还巨额治病费用”的两种行为用“有尊严的谢绝”诠释得淋漓尽致。)

面对在街上乞讨的人,你放下一张钱就离开,是对他人尊严的侵犯。这个时候,即使是饥寒交迫,“得之则生,弗得则死”的乞人也不会接受。即使是出于好意,他人可能因顾及尊严而拒绝。李维斯拒绝富人提供的大餐,在困窘中想出生产牛仔裤的创意,最终赚到了人生的第一桶金。“老干妈”陶碧华下岗后摆摊赚钱,拒绝领取政府的“低保”,创出辣椒酱品牌,收获成功。面对困境,谢绝他人的好意并不容易,但尊严却是促使你前进的不竭动力。有尊严的谢绝,对处在困境中的人而言意义非凡。(多例组合成一段富有气势,使文章内容丰富充实,说服力强)

泰戈尔曾说:“生活以痛吻我,我要报之以歌。”面对不期而遇的磨难、贫困等,我们应该认识到他人的好意。但我们更应该有尊严地谢绝。只有凭自己的力量打拼,积极地面对困难,才会体味到成功时如雨后甘霖般的喜悦。(引用名人名言增文采,阐释扣观点,转折中更见回应标题,卒章显志。)

【评卷现场点评】这篇文章是家庭三的角度,观点在第一自然段讲得很清晰,认为面对富翁的好意,应该为维护尊严而谢绝,他自己的打拼赢得的成功才令人欣慰和鼓舞。所以符合题意,观点明确。

这篇文章接着详细地举了两例和简略地组合多例。详说两例,一个是深圳的清洁工、农民工等低收入者谢绝去大学生和白领开办的公益餐厅就餐,这些劳动者靠自己的双手养活自己,用实际行动维护自己的尊严。另一例是寿龄只有十二岁的何玥捐出了全身器官,治病欠下了巨额债务,但是何玥的父母却有尊严地谢绝了社会捐款,以此来感动他人;然后略说了牛仔裤的发明者李维斯在困窘中创业、老干妈下岗摆摊,最终收获成功的事例来说明“面对困境,谢绝他人的好意并不容易,但尊严却是促使你前进的不竭动力”的观点,跟开头观点呼应。这个观点其实有两层意思:一层意思是谢绝维护自己的尊严,另一层意思是尊严促使自己前进。所以本文观点明确,而且是充满一种积极向上的正能量。文章思路清晰,结构完整,语言也比较流畅。

这篇文章不足:一处是整个说理略显简单,他在论述谢绝与尊严之间的关系上较简单,它用的是家庭三的角度,当然分析也是比较直线化的,因为谢绝有可能是维护了尊严,但接受也未必是失去尊严。比如说小姑娘何玥,她在临终前捐献了器官,但接受捐赠者不仅不会失去尊严,其实还延续了小姑娘的生命,并且成长了这小姑娘的生命,接受者同样也是有尊严的。所以论述有点单向度。另外在倒数第二段举了一个乞讨者的例子,说“面对在街上乞讨的人,你放下一张钱就离开,是对他人尊严的侵犯”,这个例子属于举例不当,说理欠妥。

综合打分:内容项22分(一等卷偏下),表达和发展是在二等里打分,表达20分,发展等级7分(材料较丰富上),总分49。

爱华网

爱华网