文|王雪岩 简单心理咨询师

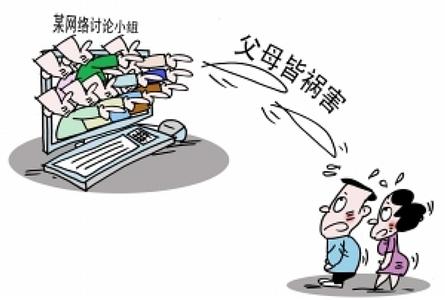

随着心理学知识逐渐普及,将自己痛苦的原因指向父母的现象也越来越普遍。

越来越多的人开始意识到成长环境会对一个人有着重要的影响,当父母的养育方式对孩子成长的意义越来越被了解时,一些早年的痛苦体验又被重新唤醒,我们有时会倾向于把所有的责任推向父母:

都是他们的错,所以我今天才这么痛苦。

是的,也许真的是他们不够好,他们不曾给予我们很好的养育。但也许在他们的成长中,他们也不曾得到过。

我们没有办法要求一个乞丐为我们提供一座金库,也许他们只能为我们提供一块发了霉的面包,那虽是有“毒”的食物,但对于他们来说,也许已经是他们所能拥有的最好的了。

也许,在他们的成长中,吃到的有“毒”的东西更多,为了让我们活下去,他们已经努力将“毒”性最小的东西给了我们。

而在我们需要看到父母的有限性的同时,同样不能忽略的是:

每个孩子都有成长能量。

孩子并不是想象中那么脆弱,他们在自己的成长过程中,也承担着非常重要的功能。当过于强调父母造成的影响,说“父母皆祸害”时,忽略的是孩子自己原本应该承担的责任和创造自己生命状态的能力。

当我们希望帮助自己生活得更好时,还需要有一个很重要的能力:现实感。就是有能力区分得出来:此时我所感受到的内容,到底是来自客观现实,还是只是源于我自己对世界的理解。

这里面最大的难度是,每个人的感受都是真实的,这些感受会驱动我们判断面前的这个人是好的还是坏的,但问题是,这些真实的感受,未必是基于对客观现实的理解。

这说起来有点绕,现实感到底是个什么东西?举个例子:

比如在咨询室中,我们常常看到,当咨询师没有说话时,可能来访者会感觉到自己被忽略,进而变得愤怒,对着咨询师大声说“你就是不喜欢我!”这时候,“你不喜欢我”是来访者的一个内在现实,而客观现实可能只是咨询师这时候没有理解两个人之间发生了什么,所以也就没有说话。此时的咨询师就像是来访者的父母,让来访者感觉受伤,但这个受伤的感觉并不是来自咨询师要伤害他,而是来自来访者“觉得”咨询师在伤害他。

我们要努力搞明白的就是在所处背景之下的客观现实到底是什么,当我们的内在现实与客观现实越接近一致时(减少投射),我们自己的人格水平越趋于健康,应对能力也相对更高,生活也就会更加自由轻松。

而“父母皆祸害”这个感受,很多时候来自个体的一个内在现实,而不是一个客观现实。

那么,在一个孩子的成长过程中,有可能会经历什么呢?举个栗子,当一个孩子很饿的时候,妈妈却生了病,没有办法为孩子提供乳汁,妈妈也许会因此心疼和内疚得哭,但是还是没有办法把孩子喂饱,这是一个客观现实。

对于那个婴儿来讲,尤其是非常小的婴儿,Ta无法理解明明现在有一个充盈的乳房在面前,却不能为自己提供乳汁,在Ta的内心世界可能的解释是:那个有乳房的人不爱我,不肯给予我,这是孩子的内在现实。这对一个孩子来讲,是非常具有伤害性的体验,这个伤害有可能巨大到摧毁Ta对整个世界的信任。即使是成人之后,Ta也可能在人际间常常体验到这样的伤害感。

其实还原到最初的那个受伤的场景之中就会明白,不是妈妈不给,而是妈妈没有能力给。只有当孩子接受了妈妈的没有能力,Ta才可能与母亲和解,当然那也是与自己和解,才能把自己从伤害感里解放出来。

所以,一个孩子的健康发展,孩子自己内部的处理功能与父母的养育方式同样占有了很大的比例,这个处理功能用克莱因的观点就是:生本能和死本能在一个孩子内心所占的比重,一个孩子在父母的帮助下,慢慢用生本能的部分中和了死本能的伤害感,Ta就能健康发展起来,而这部分的处理是在孩子内心以非常复杂的运作机制完成的,而这些内部的运作,真的不是来自父母的祸害。

爱华网

爱华网