刘步蟾是中国早期海军的一位重要将领,但在20世纪60年代以前知道的人并不多。他后来之所以出名,成为家喻户晓的历史人物,与彩色电影故事片《甲午风云》的上映大有关系。《甲午风云》把刘步蟾当做反面角色来写,把他定性为胆小怯敌的投降派。这是否符合历史事实呢?信者固信,疑者亦疑,这本是正常的学术讨论,不料却由此引起了一场风波。

身后恶名从何来

刘步蟾,字子香,福建侯官(今闽侯)人,1852年生。16岁考入福州船政学堂,为驾驶班第一届毕业生。毕业后曾充任建威兵船管带。25岁时,船政学堂派第一批毕业生出洋学习海军,入选。留英3年,学业猛进,出类拔萃,每试“成绩冠诸生”。英国海军中将斐利曼特对其有两句评语:“涉猎西学,功深伏案。”《清史稿》亦有评论称:“华人明海战术,步蟾为最先。”1879年回国后,刘步蟾认为中国加强海防,必须建设强大海军,因撰《西洋兵船炮台操法大略》条陈,上于北洋大臣李鸿章,提出采取积极防御方针:“最上之策,非拥铁甲等船自成数军,决胜海上,不足臻以战为守之妙。”1888年北洋海军成军,清朝命丁汝昌为提督,刘步蟾为右翼总兵、“定远”舰管带。1894年9月17日,北洋舰队与日本联合舰队鏖战黄海,丁负伤,刘代为督战,表现优异,发炮连伤日本数舰,特别是重创敌旗舰“松岛”号,使其丧失战斗力而驶逃。翌年2月,日本陆海两军合击威海卫港,“定远”舰中敌鱼雷,刘步蟾“守船亡与亡之义”,遂自杀殉国。

刘步蟾死后,国人对他的评价还是十分正面的。如池仲祐撰《刘军门子香事略》称,1891年,即中日甲午战争爆发的前3年,户部奏准停购船械两年,刘步蟾认为日本“增修武备,必为我患”,恳陈李鸿章转奏朝廷,请按年添购铁甲舰2艘,以防不虞。李不应。刘不顾个人安危,愤而力争道:“平时不备,一旦偾事,咎将谁属?”当时在座者无不大惊失色。池氏评之曰:“其忧国之深,忠愤激昂,流露于言词之间,而不自觉也。”黄海之战,刘因指挥得力,受到廷旨嘉奖。及刘殉职,李鸿章“为之太息,并叹当日面争之语不虚也”。在池氏的笔下,刘步蟾是一位忧国尽职的爱国海军将领。

但是,对他的评价也有一种完全不同的声音。英国人泰莱于甲午战争时曾任“定远”舰副管驾,晚年著有他在华经历回忆录《在中国牵线》,书中即对刘步蟾大肆攻讦,称其为临危丧胆的懦夫,在中日黄海海战中擅变阵形,将舰艇编队由纵队改为横队,把自己的座舰“定远”居中以求自保。泰书于1929年在伦敦出版,时在美国斯坦福大学的张荫麟将其译成中文,题为《甲午中日海战见闻录》,刊于1931年4月出版的《东方杂志》上。张氏的译文发表后,受到国内史学界的注意,视为研究甲午海战和北洋海军的重要第一手资料。

从此,刘步蟾身后背上了恶名,成为中国近代海军将领中一个突出的反面典型。泰书的影响确实是巨大的。如早在1938年,蒋廷黻出版《中国近代史大纲》一书,即称:黄海海战接仗之初,刘下令将阵势“完全倒置,定远、镇远两铁甲舰居后,两翼的弱小船只反居先。刘实胆怯,倒置的原故想图自全”。1947年,范文澜著《中国近代史》问世,更称刘是“卑污的懦夫”:其罪名也是“擅自改阵”,“违反议定的阵势”,“企图居中躲避炮火”。

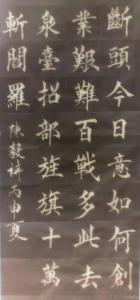

刘步蟾

由于范老在学术界的地位和影响,他的话也就一锤定音,为中国学术界所普遍接受,刘步蟾的历史地位也就此似乎成了无可争辩的定论。

喊出正面评价第一声

起初,我对范著的观点并无不同意见。20世纪50年代中期,我正在威海养病,有机会接触到许多尚健在的原北洋舰队水手和知情者,从而听到了不少反映刘步蟾的为人和表现的故事。他们对刘都极力称赞,有口皆碑。如原“定远”号水手陈敬永说:“刘船主有本事,也有胆量,全船没有一个孬种!”这怎么能跟“懦夫”的形象对起号来呢?

其后,我在访问中发现了一份李锡亭撰写的《清末海军见闻录》手稿。李是荣成马山村人,曾为谢葆璋(冰心之父)幕宾。谢葆璋曾经是北洋舰队“来远”号的二副,后任烟台海军学校校长。李与谢私交甚厚,相处有年,故极熟悉北洋海军掌故。李稿有一段记刘步蟾事称:

定远管带刘子香,早年去英国习海军,成绩冠诸生,提前归国。北洋水师创建之初,一切规划多出其手。他在大东沟一战(黄海海战)中指挥努力,丁汝昌负伤后,表现尤为出色。有诬其怯战者,特受洋员之蒙蔽耳。……洋员泰莱(戴乐尔),尝倡议购置智利巡洋快船,交其本人指挥。刘子香闻之,从中梗阻,泰莱愤然,每寻机诋毁之。此后,泰莱又欲谋总教习一职,亦受阻于刘子香。初,汉纳根建议提督,以泰莱为其继任,汝昌未决。刘子香闻此议,力陈泰莱之为人,野心难羁,终将偾事,汝昌韪之。泰莱乃大愤,益迁怒刘子香。

读完李稿后,我心中十分兴奋,终于找到了泰莱之所以诋毁刘步蟾的原因,觉得对刘的评价和历史定位的确应该重新考虑。

正当我愤愤不平之际,读到了《文史哲》1957年第6期发表的郭毅生及其学生汤池安署名的一篇争鸣文章,题为《论甲午黄海大战与中国北洋海军》。郭文认为:“刘步蟾是否违反议定阵形,不仅关系我们对他个人作出正确的评价问题,而实在是我们在黄海大战中对北洋舰队作出正确的评价问题。”并提出“海战开端前阵形排列也不是总兵刘步蟾为了懦怯的目的而擅改;海战中广大将士都异常英勇,值得大书特书”。读后甚获我心,引起强烈的共鸣。这是第一次听到对刘步蟾的否定评价表示异议的声音。

1962年《甲午风云》公映后,好评如潮。这部电影的主旋律是应当肯定的,但从艺术真实与历史真实相结合的高度来要求,则大有商量的余地。影片以范著为依据,将刘步蟾塑造成一个反面典型的代表,不能不说是重大的败笔。我看了电影心里很不是滋味,便以影评的形式写了一篇文章,讨论《甲午风云》的得与失,其中重点谈到刘步蟾的重新评价问题。不料文章寄出不久就被退了回来。退稿信肯定文章写得不错,“有理有据”,却又表示“不宜发表”。

爱华网

爱华网