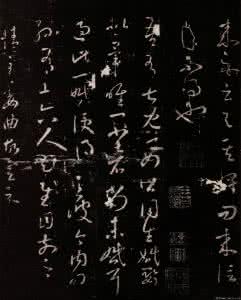

王羲之十七帖

王羲之,字逸少,是两晋时期琅琊郡临沂人,因为永嘉之乱的原因移居到当时的会稽山阴。王羲之出生在名门望族,王家在当时可以说能同晋室皇族平起平坐。王羲之除了身份显赫之外,他在书法上的造诣也是常人不能及的,他师从多位益师,所以能够集众家之长。王羲之精通各种字体书法,楷书、行书、草书皆在他擅长的范围之内。

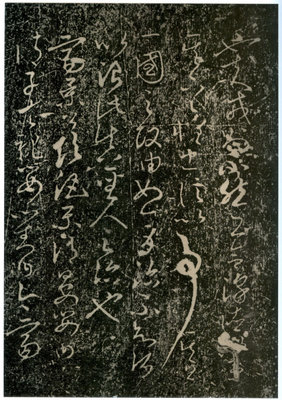

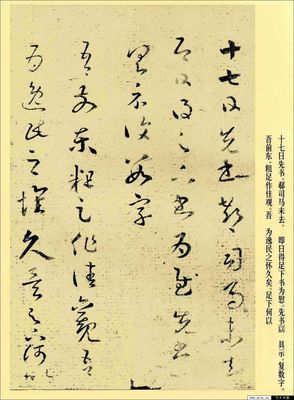

十七帖

都知道王羲之的《兰亭集序》是天下行书中的第一,而他的《十七帖》其实也是中国书法里草书的一大典范,是执牛耳之作。因为作品的开头以“十七”两字起始,所以得名《十七帖》。因为王羲之所在的年代距今已经有一千多年的历史了,所以《十七帖》没有真迹流传下来,现今看到的是它的刻本,不过已经相当珍贵了。

唐朝张彦远写过一本《法书要录》,这本书详细记载了唐朝初年《十七帖》的详细情况。当时的真迹总共一百零七行,九百四十三个字,长有一丈二尺,大约有三米二之长。而《十七帖》并不是王羲之一时完成的,是他在从永和三年到升平五年中这十四年间完成的,是汇集了二十七张帖而成的。《十七帖》本身是书信体,当年王羲之写给他在益州担任刺史的朋友周抚的。所以说该帖不仅是书法中的瑰宝,也是研究王羲之生平和其书法发展的重要历史资料。

《十七帖》的草书风格就像王羲之整个书法的风格一样,典雅冲和,不过于激厉,不像一般草书那样的狂放怪怒,这是符合中国人审美的平正中。

王羲之的儿子

王羲之在书法上的广博造诣,不可避免在他那个书法家族中影响到自己的众位儿子。这些儿子中,王献之擅长草书隶书,也精通于其他各类书种;王凝之工于隶书草书;王徽之和王焕之均擅长草书;王操之工于正书。所以王羲之的儿子是各有所长,在当时都是名动一时的书法家。

王羲之

不过在几个儿子里,书法造就最显著的是王献之,后来他同其父王羲之被合称为“二王”。王羲之自幼就像他父亲一样,聪明好学,不仅书法极好,绘画上也是不错的。王献之自小就刻苦练习书法,一日王羲之见自己这个小儿子努力的练字,就悄悄走到他的身后,忽的去拿王献之的笔,一时间还拿不下。王羲之很是高兴,夸赞王献之日后书法必有大成。

不过小小的王献之因为资历极佳,所以时常受到旁人的夸赞。毕竟王献之年龄不大,所以很容易滋生了一种骄傲自满的情绪,这些自然被父母看在眼里。一日王献之跑到母亲稀氏跟前,问母亲自己还要写多久书法能够大成,三年可够。母亲稀氏摇头,王献之说五年,母亲又摇头。王献之急了,就问需要多少时间。母亲指着一边的十八口大缸说道:“你写完了这院中的十八口缸里的水,字才会有筋骨。”

所以说王献之的高超的书法造诣除了他本身的天资聪颖外,还在于其父母的精心教诲。在南北朝时期,王献之的名声还一度超过了他的父亲王羲之。直到唐太宗开始,王羲之的地位才被再一次拔高。

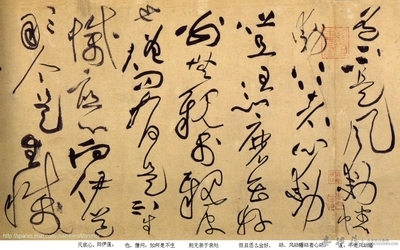

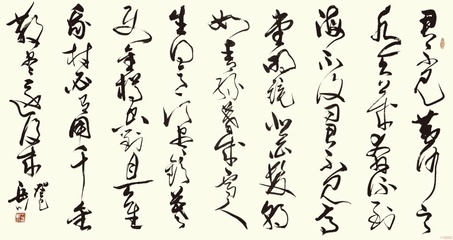

王羲之行书

中国的汉字是经历了几次重大的变化,才演变形成了后来的字体形态。在秦汉之前主要是以篆书系统的象形字体,彼时的书法较为单一,基本上就是正书。而在两汉之际,篆书被隶书取代,之后又从隶书衍生出楷书,再从楷书的基础上衍生出草书和行书。

王羲之行书

在行书中,用笔要比楷书和草书复杂的多,它即有点画,也有转折,在藏露之间灵活多变。所以能够写好行书,是极具功底的。王羲之行书的用笔变化就十分丰富,运笔之事潇洒飘逸。在书法著作《书议》中是这么评价王羲之行书的,“笔迹遒润,独善一家之美”,还夸赞其“风神盖代”。极为喜爱推崇王羲之的唐太宗李世民,称其“烟菲雾结,状若断而还连”,气势就像那栖居雄树上的凤凰,盘踞深潭中的游龙雄奇而又不失典雅。

在王羲之的行书中,仅以横画来讲,就有顺锋、逆锋、上折、下折之分。他的捺撇有长有短,有直有斜,可谓是尽显变化。最能展现,可以说是王羲之行书功力淋漓尽致被发挥出来的就属“天下第一行书”之称的《兰亭集序》了。该序是王羲之趁着酒性之余,随性而发顺势写出来的旷世奇书。即便是王羲之本人,日后也无法刻意写出这样的佳作出来饿了。《兰亭序》真迹被王家后人当作传家宝传承了近两百年之后,几度流失在外。知道李世民花重金将其从智果处购回,被其视作珍宝。现今的《兰亭序》临摹本就是从唐太宗那里传下来的。至于真迹本身,据说是随李世民一起被葬在了昭陵内。’

推荐阅读王羲之兰亭序蕴含什么思想感情王羲之尝诣门生家描述哪件事王羲之草书诀字帖欣赏东晋时期著名书法家王羲之简介王羲之勤奋刻苦练字的故事1/2 上一页12下一页尾页王羲之书六角扇

东晋的王羲之在善于书法的家风的熏陶下,七岁就能书,十二岁就从父亲的枕边窃读习得《笔论》,所以说少时的王羲之就比常人有了非凡的书法功底。王羲之书法的启蒙老师是东晋著名的女书法家,卫烁卫夫人。在习成书法后,王羲之并没有满足,而是遍访名山大川古迹,观摩当地的石刻,从而博采众长,汇聚成属于自己的一家书法风格。

王羲之题扇处

自然而然的,王羲之的书法在东晋迅速传开了,人们争先恐后地想要得到他的真迹。据说有一天,王羲之在会稽山下的城中悠闲散步,路过一座小桥时看到一个老婆婆手里拎着一篮子六角形状的竹扇在那边辛苦的叫卖。不过篮子中的扇子颇为简陋,并没有什么其他能够点缀的事物,所以途径的路人没有对它们产生丝毫的兴趣。眼看着忙活大半天又是没有收获,老婆婆明显很是焦急。王羲之看着不忍,就上前对她说:“你这扇子没有书画,当然卖不出去,我来帮你题上一些字,怎样?”不认识王羲之的老婆婆瞧这年轻人热情,就开心地答应了。

接过扇子的王羲之,手提毛笔在一把把扇子上龙飞凤舞地书上五个大字。不过老婆婆不懂书法,觉得他写他潦草了,就埋怨起来,王羲之笑着说:“只要你说这是王右军写的字就行了。”王羲之离开后,老婆婆就按照他说的来,一路叫着。路人一听是王羲之写的字,立刻过来购买扇子,不多久老婆婆篮子中的扇子售罄。

王羲之故居

王羲之的故居因为当年的变迁,共有南北两处。王羲之出生在公元303年的琅琊郡(现今的山东临沂),所以他早年的故居是现在的山东临沂市兰山区洗砚池街上。因为西晋末年发生了“永嘉之乱”,所以王羲之随家人南迁到会稽一带,位于现在的绍兴市嵊州市董的金庭观。

王羲之故居

因为王羲之受到家风的熏陶,幼时的他就开始了学习书法练字。王羲之经常在自家庭院前的高岗上,临着小池练字。每次写完字,就在一旁的池中洗涮笔砚,时间一久池水就成了鹅墨黑色。

后来因为永嘉之乱,王羲之随家南迁到会稽山阴,原来的古宅成了一座寺庙。寺庙名称经过多年的更迭,到了宋时的伪齐,改名为普照寺,一直沿用至今。到了当代中国,为了纪念这位书法大家,临沂政府出资重新翻修了王羲之的故居,让大众得以了解当年王羲之住所的样貌。

王羲之的故居座落在洗砚池街的中部,整座故居占地约为五十余亩,经过一年多的修缮,于1990年对外开放。故居中建筑有书院、洗砚池、晒书台、碑廊、水榭、砚碑亭、留香亭还有拱桥等。整座建筑是一种古典的园林式。洗砚池,顾名思义是幼时王羲之洗涮砚台的,后成了墨黑色。洗砚池北面有个高出两米的晒书台,台面的北面是五间被称为琅琊书院的建筑,内部陈设的是王羲之的资料和书法拓片。在王羲之故居中,游人既可以一窥当年他生活居所,又可以欣赏他的书法。

推荐阅读王羲之兰亭序蕴含什么思想感情王羲之尝诣门生家描述哪件事王羲之草书诀字帖欣赏东晋时期著名书法家王羲之简介王羲之勤奋刻苦练字的故事2/2 首页上一页12 爱华网

爱华网